Vi siete mai davvero interrogati su quale possa essere l’effettivo numero (non biblico) della Bestia? Creatura sanguinaria sputafuoco, il cui aspetto rettiliano relativamente dato per scontato tanto spesso non coincide col suo principale tratto distintivo: la quantità di zampe a disposizione. Quattro più le ali (nel qual caso siamo innanzi al “drago” dei bestiari medievali) piuttosto che due, nella versione più naturalistica e razionale, creata su interpretazione analoga a quella di uno pterodattilo della preistoria. Ma esiste pure il caso di un’asiatica versione, spesso molto saggia e non del tutto priva di benevolenza, la cui propensione ad abitare solamente in cielo porta ad essere del tutto priva di appendici deambulatorie, fatta l’eccezione per due grandi artigli. Il drago cinese o giapponese (stesso carattere 龍, due pronunce: Lóng, Ryu) cui massima espressione del mondo umano, tanto spesso, appaiono essere creature oblunghe che si aggirano nei boschi: scagliosi, linguacciuti e veleniferi serpenti. Oppure perché no, la lor versione artropode del centopiedi vietnamita (Scolopendra subspinipes) non più corto e assai diffuso nell’intero Estremo Oriente. Dopo tutto, nessuna zampa è come averne 666, nevvero?

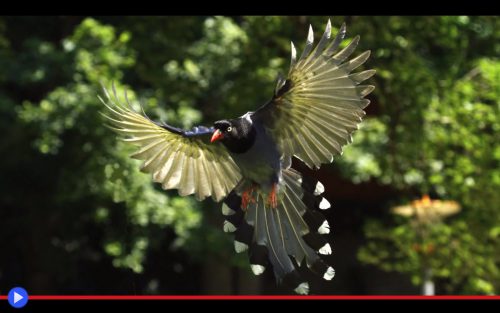

Bestie che, a differenza dei lor simili sopra le nubi, ben conoscono il segreto della sopravvivenza: nascondersi e tentare di passare inosservate; sotto i rami, sotto siepi e all’ombra delle rocce millenarie. Dallo sguardo di coloro che, sopra ogni altro, riescono a costituire i loro massimi nemici. Becco al posto della spada ed ali aperte come scudi, zampe acuminate rosse come il sangue che non temono di far sgorgare: uccelli d’argento vestuti, Eroi del popolo e della superstizione. Non c’è davvero alcunché di strano, dunque, se ogni popolo sia pronto a riconoscere l’aspetto di un guerriero. Vestendosi e imitando i suoi colori, specie se riconoscibili, sopra ogni altro, per la vivida presenza nello spettro del possibile apparente. Come il corvo tutto nero all’Inghilterra puritana, o il fagiano variopinto al condottiero dell’Italia rinascimentale, così è la gazza, per chi abita sull’isola che aveva un tempo il nome di Formosa ed oggi tutti chiamano, per ricerca di un’analogia fonetica, la nazione indipendente di Taiwan. E sia chiaro che non sto chiamando alla memoria, con quest’ultima particolare affermazione, l’etnia cinese giunta fino a queste coste al termine dell’ultima guerra civile, seguendo il gotha del partito in armi qui esiliato esattamente 70 anni fa. Bensì del popolo aborigeno, il cui nome è Tsou, i cui membri s’insediarono assai prima: tra il XV ed il XVI secolo in prossimità del lago isolano di Riye. I cui costumi tradizionali, tanto stranamente simili a quelli degli “indiani” d’America, erano soliti includere copricapi con le piume prelevate, per l’appunto, dalla lunga coda del loro salvatore divino: la “signora della montagna” (臺灣藍鵲) anche nota come Urocissa caerulea, simile nell’aspetto all’uccello usato nell’opera di Rossini, più o meno quanto può esserlo un supereroe, alla sobria e ragionevole uniforme della polizia contemporanea. Il cui disegno bianco e nero sotto le ali, assieme alle zampe rosse vermiglie che si diceva fossero la conseguenza del fuoco rubato dai cieli, per salvare gli umani da un grande diluvio, crea un contrasto con le piume di un azzurro sfumato che risulta in grado di sfidare l’immaginazione…

piume

Lo sputo assassino del pulcino più pericoloso della scogliera

Nel piccolo ecosistema aviario di una città, è il gabbiano a regnare incontrastato: 40 cm di lunghezza per 105 di apertura alare, con quel crudele becco lievemente uncinato usato per uccidere, e conseguentemente fagocitare, passeri, piccioni, merli e chiunque altro sia abbastanza incauto da posarsi nel suo territorio. Ma chiunque abbia mai frequentato le fredde distese dei mari del Nord, o quelle altrettanto remote e agli antipodi del grande Pacifico meridionale, ben conoscono l’esistenza di creature volatili esteriormente simili benché ancor più pericolose per i loro colleghi: sono le circa sette specie del appartenenti alla famiglia carnivora degli Stercorariidae, comunemente detti skua. I quali, contrariamente a quanto potrebbe lasciar pensare il nome latino, hanno ben poco a che vedere con gli escrementi che furono piuttosto associati per errore a loro in funzione del cibo rigurgitato, spesse volte, dalle prede pennute inseguite da questi mostri del peso anche superiore a 1,5/1,6 Kg. Con effetti decisamente trascurabili sulle loro possibilità di sopravvivenza, fatta eccezione per quella di un singolo, speciale caso. Sto parlando del pulcino di Fulmarus o più semplicemente Fulmar (fam. Procellariidae) la cui necessità di restare incustodito per lunghe ore mentre i suoi due genitori si recano in caccia sembra averlo portato, attraverso il rincorrersi secolare delle generazioni, a dotarsi di una particolare e terribile arma d’autodifesa. Che parte dal proventricolo situato all’estremità inferiore dell’esofago, percorrendo all’inverso un simile condotto digerente prima di essere espulso alla velocità di svariati metri al secondo, all’indirizzo di chiunque sia stato tanto incauto da fare ingresso con prepotenza nello spazio del suo campo visivo. Messe in tavola le pedine, quindi, passiamo a descrivere la scena: di una scogliera essenzialmente deserta e del tutto priva di pericoli evidenti. Sulla quale atterra, zampettando, un fiero esemplare di quel drago cacciatore dei vasti oceani, lo skua. Ben sapendo grazie all’intuito, che qui avrebbe trovato un pigolante tesoro, pronto a trasformarsi istantaneamente nel suo più gradito snack. Ed infatti più che mai puntualmente, eccolo lì: è bianco, candido e in bella vista nel mezzo di un’isolata chiazza erbosa, con l’unico rudimentale nido di una buchetta scavata coi piedi palmati dei suoi genitori. “Patetico” pensa tra se e se l’uccello assassino: “Ormai non si preoccupano neppure di nasconderli, mentre inizia ad avvicinarsi con fare baldanzoso. Ed è proprio allora, che gli eventi prendono una piega inaspettata. Poiché piuttosto che tentare una tardiva ed inutile fuga, il pulcino di Fulmar alza la testa e spalanca il becco, prendendo molto bene la mira. Quindi espelle quella sostanza appiccicosa e maleodorante che costituisce la sua invalicabile prerogativa difensiva, colpendo in pieno le piume marroni del suo nemico. Che disgustato, spicca istantaneamente il volo, per andarsi a dare una lavata nell’acqua di mare, mentre imprecando nell’idioma oceanico chioccia sottovoce qualcosa sulla falsariga “Potrò sempre tornare più tardi a finire il lavoro”. Ma la realtà è che non potrà farlo. Perché nei fatti è già condannato a una morte orribile, anche se ancora non lo sa.

Il castello assediato da una coppia di cigni neri

Raccontava Tullio Dandolo nel 1834, scrittore, filosofo e patriota appartenente al movimento del neoguelfismo: “Sulla riva opposta, che altrettanto è popolosa e ridente, quanto l’altra è malinconica e deserta, vidi torreggiare le imponenti ruine del castello. […] Ed or de’ possenti baroni di Ringenberg non resta nel paese che signoreggiarono, altro che poche pietre, rapidamente divorate anch’esse dal tempo.” Il contesto geografico era la zona di Hamminkeln nella Renania Settentrionale-Vestfalia, presso un edificio originariamente risalente all’epoca medievale, abbandonato a seguito di una serie di guerre nel XVI secolo che l’avevano lasciato in condizioni piuttosto derelitte, poi ristrutturato durante il barocco classicista ed infine lasciato a se stesso, causa le difficoltà economiche delle diverse famiglie nobili che si succedettero, attraverso le generazioni, nelle ampie e polverose sale. Finché in epoca moderna, dopo l’ultimo scempio dei bombardamenti del conflitto mondiale, non fu ripristinato all’antico splendore, per diventare sede di un’accademia di pittori dedicata a Derick Baegert (1440-1515) e l’anagrafe comunale. Eppure in un certo senso v’è una scintilla, l’entità della fierezza guerriera, che ancora balugina oltre le siepi ben curate e il capiente fossato. Come appare, purtroppo, evidente dall’ormai leggendaria serie di video proposta sul secondo canale YouTube di SupraNaut, misterioso artista d’avanguardia con uno studio, un’aula o qualcosa di simile, collocato/i esattamente al secondo piano del complesso in questione, da dove osservare il passaggio dei turisti e gli altri visitatori nello schlosspark, il verdeggiante giardino costruito al fine d’incrementare la grazia e i meriti scenografici di questo famoso luogo. Soltanto per ritrovarsi a documentare, puntualmente, la stessa drammatica tragedia. I mostri erano soliti dare inizio l’assalto, il più delle volte, con il suono simile a quello di una piccola tromba, musicale e nel contempo penetrante, mentre un vortice di penne nere si frappone sullo stretto sentiero. Poteva trattarsi, di volta in volta, di uno o di entrambi, benché verso la fine di quel periodo fosse decisamente raro che anche soltanto uno dei due rinunciasse, benevolmente, al compito di beccare e scacciare via il presunto assalitore di turno. Questo perché i cigni del castello di Ringenberg, con gran dispiacere tangibile di ogni parte coinvolta, avevano deposto le loro uova. Ed è a quel punto, esattamente, che iniziò la battaglia.

Ma… tutti i cigni sono bianchi, giusto? Il concetto di simili uccelli fu considerato fin dall’epoca degli antichi romani come un’impossibilità evidente. Il retore Decimo Giulio Giovenale scriveva, attorno al 100 d.C: “Rara avis in terris nigroque simillima cygno” (Un raro uccello nelle terre, esattamente come un cigno nero) elaborando quello che sarebbe diventato, in seguito, un modo di dire esportato e convertito nelle diverse lingue dell’intero territorio europeo. Fino al giorno in cui nel 1697, l’esploratore olandese Willem de Vlamingh non s’inoltrò con la sua canoa sullo Swan River, nel territorio dell’Australia Occidentale, riuscendo a scorgere quello che tanti, fra i suoi predecessori, avevano sognato: gli uccelli erano lì, raggruppati in chioccianti capannelli, talvolta di molte decine di esemplari. E difficilmente, possiamo ben crederlo, i suoi contemporanei avrebbero creduto a una simile storia, se lui non si fosse premurato di catturarne uno o due esemplari, per riportarli gloriosamente in patria, dove vennero omaggiati ai suoi finanziatori. Ben presto, la moda di procurarsi simili creature si diffuse attraverso le corti dell’epoca, vedendo la specie dell’altro capo del mondo (Cygnus atratus) diffondersi tra gli augusti giardini, come una varietà di tulipani o un’orchidea rara. Come spesso avviene in simili situazioni, quindi, una certa quantità di animali fuggirono, ritornando allo stato brado. Ed a partire da questo, sostanzialmente, che finì una leggenda, paragonabile a quella dell’unicorno medievale. Ma i due esemplari del castello di Ringenberg, per quanto li riguarda, non giunsero qui sulle proprie forze, come fin troppo evidente dallo stato delle loro ali, evidentemente accorciate (una procedura indolore consistente nel taglio periodico delle piume remiganti, tutt’altro che insolita negli uccelli tenuti a scopo ornamentale) ma secondo quanto riportato da alcune notizie ormai antiche, erano stati acquistati da un non meglio definito allevatore, con la finalità di aggiungere un’ulteriore attrattiva alle splendenti mura di questo luogo. Se non che le cose, possiamo ben dirlo, finirono per prendere una piega decisamente diversa…

La verità sepolta dei dinosauri piumati

Sono un paleontologo semplice: ogni mattina, mi sveglio per il richiamo di un dinosauro domestico, che vive assieme a una manciata di femmine in un recinto che contiene le sue uova. Mentre faccio colazione, osservo dalla finestra i dinosauri che si dirigono verso il centro della città, per andare a mangiare nelle piazze e i vicoli tra i ristoranti frequentati dai turisti. Qualche volta, tra le loro forme grigio-bluastre se ne scorgono alcune bianche, che emettono delle forti grida ogni qualvolta dispiegano le grandi ali, planando con decisione in direzione del loro obiettivo. Minuscoli dinosauri, nel frattempo, vengono sul davanzale della mia casa, nella speranza di avere le briciole del mio toast. Prendete, piccini. Sono anche un paleontologo… Altruista. Che se pure non dovesse sapere niente sul lungamente discusso evento di estinzione del Cretaceo-Paleocene, per lo meno avrebbe cognizione di un qualcosa che l’uomo della strada tende fin troppo spesso a trascurare: il gigantesco meteorite caduto nel golfo nel Messico/la catastrofica eruzione nell’Himalaya/la regressione marina delle placche continentali (tre delle possibili cause proposte dagli studiosi) che potrebbero essersi verificate all’incirca 66 milioni di anni fa, avrebbero costituito episodi dalla portata indubbiamente devastante. Epocali devastazioni capaci di sterminare, al loro verificarsi, milioni e milioni di esemplari appartenenti a un intero clade della vita biologica sulla Terra. Ma non importa quanto terribile possa essere stato il disastro: al suo concludersi, semplicemente, non potevano essere morti TUTTI. Il che da un certo punto di vista, è sinonimo dell’affermare che non si erano estinti AFFATTO. Non è forse questa, in fondo, la prima regola dell’ecologia? Ciò che non perisce, si adatta. Quindi prospera e in breve tempo, ripristina la propria popolazione. Forse meno celebre nell’immaginario collettivo dell’epoca dei particolari dinosauri clonati per il cinema di Steven Spielberg, ma comunque popolare sulle pagine dei libri per bambini, è la variegata congrega dei mammiferi del periodo Triassico (252-201 milioni di anni fa) spesso versioni sovradimensionate, bizzarre o in qualche maniera formidabili degli animali che abbiamo ora: ippopotami di terra, bradipi giganteschi, predatori simili a leopardi con il cranio di coccodrillo. Di sicuro le creature che possiamo ammirare oggi all’interno dei documentari e negli zoo assomigliano relativamente poco a simili esseri. Eppure, nonostante l’inevitabile riduzione della loro popolazione complessiva che deve essersi necessariamente verificata per la stessa ragione dei dinosauri, nessuno mai parla della loro “estinzione”. “Il mammifero, forma di vita superiore, riuscì a prosperare e vincere la gara evolutiva” affermano i libri di testo scolastici, come se si trattasse di un dogma di religione. “Quindi, all’incirca 7,4 milioni di anni fa, dalle scimmie iniziarono a palesarsi i nostri più remoti antenati, tendenti all’umanità.” Questa ideale graduatoria, una separazione tra creature da un manifesto destino, ed altre inerentemente condannate a perire, viene oggi rigettata dalla comunità scientifica, come superata e poco realistica rispetto ai fatti. Ma un conto è ciò che sappiamo. Tutt’altra storia, quella che raccontiamo.

Per ogni persona che non scelga di fare il paleontologo, c’è un momento dell’infanzia o la prima adolescenza in cui s’interesserà di loro. Un tempo, sarebbe stato iniziato dalla lettura di un libro pieno d’illustrazioni, magari ricevuto in dono da uno zio o un nonno acculturato. Per chi ha vissuto a pieno gli anni ’90, potrebbe essersi trattato del già citato film spielbergiano, vero momento di svolta nel campo del cinema d’intrattenimento a base di effetti speciali. Per gli esponenti della cosiddetta generazione X, magari, potrebbe trattarsi dei Pokémon, o videogiochi online, come il sempre popolare Ark. Si tratta in ogni caso di un periodo notevolmente formativo per l’immaginazione, durante il quale acquisiranno l’immagine di queste monumentali creature, scagliose come lucertole o coccodrilli, che deambulando pesantemente lasciavano udire ruggiti simili a quelli di un leone, prima di lanciarsi all’inseguimento di erbivori cornuti, vagamente simili a surreali autotreni. E questa è stata, per lungo tempo, una delle possibili versioni della storia. Ma fu il primo a metterla in dubbio, addirittura, niente meno che Thomas Henry Huxley, il biologo noto come “il bulldog di Darwin” per la tenacia con cui difese, nella seconda metà del XIX secolo, le teorie del grande naturalista inglese. Il quale disse, dinnanzi a un ambiente inizialmente scettico, che molto probabilmente gli uccelli non soltanto discendevano dai dinosauri. Ma da un punto di vista puramente tecnico, si sarebbe potuto ancora definirli come appartenenti a quella particolare macro-categoria. Allo stesso modo in cui noi ci chiamiamo mammiferi, pur avendo ben poco a che fare con i castoridi o i docodonti, da cui la nostra classe di creature discende in maniera pressoché diretta. Con il trascorrere delle generazioni, inevitabilmente, continuavano ad accumularsi le prove.