Soltanto perché una cosa viene fatta funzionare in un determinato modo, non significa che sia “l’unico adatto allo scopo”. In determinate circostanze, tuttavia, esso avrebbe costituito effettivamente l’approccio maggiormente idoneo alla finalità di partenza. In un momento imprecisato verso la fine degli anni ’60, le cronache del crimine riportano di una rapina molto fuori dal comune: un uomo, ad oggi senza un nome o un volto, tentò di defraudare degli incassi una stazione di servizio usando una grossa pistola rubata. Si trattava di un modello dall’aspetto particolarmente insolito, con forma squadrata, canna traforata e un peso decisamente inferiore alla media. Tuttavia l’uomo aveva avuto modo di provare l’arma in un poligono improvvisato, e l’aveva trovata soddisfacente e silenziosa, nonostante i colpi avessero una forma e un calibro assolutamente mai visti prima e tendessero talvolta a mancare il bersaglio. Al ritardo da parte del cassiere nel consegnargli il maltolto, dunque, il criminale fece la scelta scellerata di puntargli addosso l’arma a una distanza estremamente ravvicinata, al fine di sparargli non una, non due, bensì addirittura sei volte. Ebbene ora non ci è noto, esattamente, in quali parti del corpo l’implemento letale venne indotto a scatenare la sua furia, benché si trattasse di arti, corpo o perché no, la testa, il risultato fu lo stesso: ciascun singolo proiettile impattò senz’alcun tipo di conseguenza. Come se la vittima di un così efferato tentativo d’omicidio, in effetti, fosse un parente prossimo di Superman, l’uomo d’acciaio in persona. Naturalmente, non è questa la ragione. Semplicemente, a sua insaputa, l’assassino stava utilizzando un tipo d’arma che aveva parametri d’impiego totalmente nuovi. Inclusa una distanza minima, necessaria affinché il proiettile potesse sufficientemente ACCELERARE.

Il mito delle Gyrojet, massimo livello raggiunto in fase progettuale dalla compagnia appassionata di razzi dell’epoca dello sbarco lunare (e collaborazioni con la NASA) MBAssociates, è una di quelle storie tecnologiche che senza l’entusiasmo dei collezionisti e l’incrollabile passione statunitense rivolta a tutto ciò che spara all’indirizzo di una preda, un bersaglio o un nemico della Costituzione Nazionale, sarebbe andata persa nelle nebbie del tempo, come esemplificato dalla famosa citazione di un anonimo funzionario della DARPA (l’Agenzia dei Progetti di Ricerca per la Difesa) che disse “[…] Proprio come il Gyrojet. Se il bersaglio è abbastanza vicino da riuscire a colpirlo, non potrai ucciderlo. Se è abbastanza lontano da ucciderlo [e tira il vento, nda] non riuscirai a colpirlo…” Detto questo, simili pistole, carabine e fucili d’assalto furono prodotti in quantità tutt’altro che trascurabili e persino utilizzati durante la guerra del Vietnam, a causa di alcuni punti di forza estremamente rappresentativi: abbiamo già citato la loro silenziosità e la relativa semplicità e compattezza dell’arma, spesso costruita in una lega di zinco dal nome di Zamac. A tutto ciò aggiungete un’efficacia che aumentava, piuttosto che diminuire con la distanza, sfoggiando una velocità raggiunta dal proiettile in condizioni ideali di 1.250 fps (380 metri al secondo) ovvero circa il doppio di un equivalente munizione calibro .45 ACP. Ma erano proprio il raggiungimento di tali circostanze, a condizionare maggiormente l’effettiva adozione su larga scala delle armi basate sul principio del Gyrojet. Poiché come probabilmente già saprete, un razzo grande o piccolo raggiunge la velocità massima appena dopo l’esaurimento del carburante. Il che poteva effettivamente richiedere, per la versione di un tale implemento da 13 mm di diametro, ehm, volevo dire calibro, esattamente 0,12 secondi. Ovvero 45 centimetri, prima dei quali, l’energia cinetica sviluppata dal mini-razzo è totalmente trascurabile. Ovvero in linea teorica, la vittima della rapina succitata avrebbe potuto mettere la mano direttamente di fronte alla canna dell’arma del suo aguzzino, fermando il colpo con la sola forza delle sue mani. Il che costituiva un problema niente affatto trascurabile, per un’arma concepita per la difesa personale come una pistola. Non che le versioni a canna lunga dello stesso metodo, in effetti, fossero del tutto prive di limitazioni…

Il passero che ha studiato la nobile arte del cucito

Una sorta di sacchetto sospeso ai rami più alti di un albero di euforbia, abilmente intessuto con un paio di foglie e un lungo filo d’erba fatto passare sopra e sotto in alternanza al velo esterno dell’involucro color smeraldo. Chi l’ha costruito, e perché? Si chiese la piccola mangusta Rikki-Tikki-Tavi, recentemente accolta per l’inizio di una nuova vita, sotto la supervisione di coloro che mai avrebbe, in precedenza, avuto modo d’incontrare. Finché al sibilo del vento, prese ad affiancarsi un altro tipo di suono, il reiterato pigolìo di un’intera famiglia intenta nell’arduo mestiere dell’esistenza. E fu proprio in quel momento, accompagnato da uno svelto frullar d’ali, che ebbe modo di udire l’avviso fatale: “Attento a quella serpe, voltati e combatti, amico mio!”

Molte sono le meraviglie, culturali, naturali e paesaggistiche, che il figlio di un ufficiale coloniale inglese all’estero avrebbe avuto modo di conoscere durante la lunga trasferta della sua famiglia, particolarmente sullo sfondo dell’India della fine del XIX secolo, sospesa tra natura e civilizzazione, l’epoca antica e quella moderna. I suoni ed il brusio dei popoli, intenti a celebrare plurime divinità. I colori straordinari di un diverso tipo di stagioni, condizionate dall’arrivo di venti e fenomeni meteorologici spropositati. Nonché probabilmente l’aspetto maggiormente sorprendente ai suoi occhi, l’esperienza diretta del conflitto di sopravvivenza darwiniano, tra insetti, uccelli, rettili e altri piccoli animali, per come poteva essere sperimentato direttamente nel proprio giardino. Di un mondo totalmente privo del concetto di Provvidenza, fatta eccezione per la nostra capacità di andarcela a cercare, con le unghie e con l’affilatezza della nostra arma più temibile, le cellule composte di materia grigia. Come dimenticare, del resto, in qualità di narratore di una simile sequela di frangenti ai nostri occhi, la figura di scrittore, giornalista e poeta inglese Rudyard Kipling? Un personaggio celebre sopra ogni altra cosa per il suo racconto facente parte della raccolta antologica “Il Libro della Giungla”, sulle (dis)avventure didascaliche del piccolo Mowgli, rimasto separato dalla sua famiglia durante una spedizione ed allevato dalle fiere della foresta. Mentre relativamente meno nota, per lo meno fuori dai paesi anglosassoni, è la vicenda di un altro bambino dalla simile storia pregressa, abbastanza fortunato da restare in mezzo ai propri simili ma cionondimeno, soggetto all’usuale carico di peripezie riservato ai personaggi dei romanzi. Teddy era il suo nome, e una pericolosa coppia di serpenti i principali antagonisti della storia. Ma non tutti gli animali, persino nell’arcano mondo della fantasia, sono altrettanto malevoli o del tutto indifferenti al pericolo corso dai loro vicini…

Così narra la vicenda di due cobra, Nag e Nagaina, sommamente avversi nei confronti di coloro che provengono da fuori. E del già citato giovane esponente della famiglia Herpestidae, ordine Carnivora dal nome ricco di assonanza con i versi della propria incerta specie, che sforzandosi orgogliosamente “Nonostante il gelido timore in fondo al proprio cuore” avrebbe consentito al trio d’inglesi, padre, madre e figlioletto, di sopravvivere fino a una nuova alba delle circostanze. Ma non senza l’aiuto, e l’assistenza, di due piccoli aiutanti svolazzanti…

Alcuni validi argomenti contro la separazione tra i pesci e il riso

Rosso e verde, rosso in mezzo al verde. Non potremmo affatto crederci, senza averlo visto in prima persona: forme indistinte che si muovono, nel bel mezzo delle ordinatissime piantine. Piccole o medie creature dalle scaglie iridescenti, largamente affini a quelle che ti vendono in sacchetto presso i banchi della fiera. Pesciolini…

Certamente avrete già sentito l’espressione “Ne uccide più la penna” Il che diventa particolarmente importante quando, come anche suggerito in un certo best-seller di fama internazionale, la gente di un popolo ha trasformato le proprie spade in vomeri d’aratro. Letterali o anche figurativi, come quelli idealmente interconnessi alla principale fonte di sostentamento dei popoli della Cina meridionale, dove l’influsso stagionale dei rovesci monsonici renderebbe assai difficile coltivare, con ragionevoli speranze di successo, un qualcosa d’affine ai prototipici campi di grano sottintesi dal biblico Isaia. D’altronde chiunque abbia mai avuto modo di conoscere direttamente l’ambiente tipico di una risaia, ben conosce il tipo di problemi che si accompagnano a questa particolare branca dell’agricoltura: ovvero la presenza di vaste distese d’acqua stagnante, focolai perfetti per lasciar diffondere quel letterale inferno di parassiti, zanzare, insetti più o meno voraci e in ogni caso, nel maggior numero dei casi, potenzialmente nocivi per l’uomo. A meno di voler ricorrere all’uso di pesticidi dunque, una cura molto spesso peggio del male di partenza, e per di più particolarmente onerosa in certi territori ancora in via di sviluppo, l’unica speranza che rimane agli agricoltori senza più risorse sembrerebbe fare affidamento al succitato implemento di scrittura, possibilmente ancora saldamente unito al resto dell’uccello. Ah, l’effetto benefico del popolo dei cieli! Che ogni cosa divora, inclusi vermi, bruchi, larve ed altre antropodi diavolerie. Sarebbe assai difficile, tuttavia, immaginare un volatile insettivoro che non sia anche propenso ad assaggiare, di tanto in tanto, il gusto gradevole di un seme o due. Il che non va per niente bene, quando ciascuno di essi potrebbe corrispondere, a distanza di qualche mese, al principale accompagnamento di un pranzo degli umani. Ed è tutt’altra storia rispetto all’altra punta del tridente animale, di quelle creature che nuotano grazie all’impiego delle pinne. Le quali, pur non figurando nel proverbio di partenza, uccidono anche loro, almeno quanto l’arma simbolo della cavalleria.

Ne parlava la FAO nel video del 2016, dedicato alla premiata GIAHS (Eredità Culturale Agricola d’Importanza Globale) del villaggio di Longxian, contea di Qintian, provincia di Zhejiang. Quest’antica tradizione, risalente a un’epoca di almeno 1.000 anni fa, relativa all’unire l’utile all’utile (nonché dilettevole) ovvero coltivare il riso ed allevare, allo stesso tempo, la carpa commestibile nelle sue più diverse tonalità, un altro importante punto fermo della cucina locale. Attraverso una metodologia capace, per quanto viene sommamente spiegato, di risolvere una vasta serie di problemi potenziali, incrementando in modo esponenziale i presupposti di guadagno di colui che ha ricevuto in gestione quei validi territori…

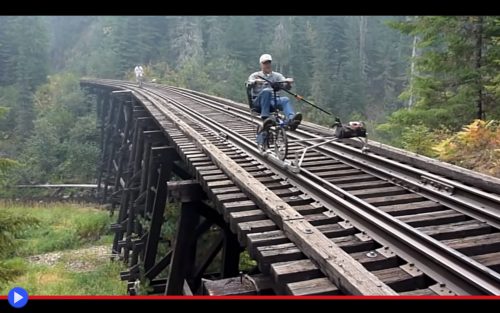

Ciclotreni: la prova che un binario non è morto finché girano i pedali

Ah, la prateria di Camas! Ormai da tempo silenzioso, il tratto di strada ferrata che percorre l’antica riserva degli indiani Nez Pierce in Idaho, tra i fiumi Salmon e Clearwater, è la prova che persino le opere più complicate o laboriose, con il tempo, possono finire dimenticate. Nota con l’appellativo di “ferrovia sui trampoli” per l’alto numero di viadotti e ponti, tutti rigorosamente fabbricati in legno tranne quello lungo 460 metri che attraversa il canyon di Lawyer in prossimità di Craigmont, questo è il tipo di percorso che in diversi luoghi, si trasforma in attrazione panoramica per masse di turisti e appassionati di locomotive, diventando l’orgoglioso punto di riferimento di coloro che l’hanno ricevuto in eredità. Peccato che troppo costoso, in questo caso, è stato giudicato mantenere in condizioni operative quei binari, ormai ricoperti dalla ruggine, le piante ed altri chiari segni d’abbandono, da quando nel settembre del 2000 tutto questo venne chiuso, per mancanza di fondi da parte della compagnia di gestione. E a questo punto fine della storia, per lo meno dal punto di vista degli umani? (Certamente non di flora e fauna, che lavoreranno alacremente per riconquistare quegli spazi) Poco ma sicuro, almeno fino al qui documentato aprile del 2018, quando presso un simile scenario ha avuto luogo il tipo più particolare di spedizione, condotta dal pensionato, per lo meno presumibilmente, Peter Hoffman, con almeno un paio di coetanei ed amici. A bordo di un qualcosa che, sono pronto a scommetterci, molti di voi non avevano mai visto prima.

Il nome tecnico è draisina, per analogia con il veicolo, inventato dal barone tedesco Karl Drais nel 1817, che avrebbe costituito l’antenato maggiormente funzionale dell’odierna bicicletta. Dotato della ruota anteriore sterzante con il familiare manubrio, ma senza traccia alcuna dei ben più pratici pedali, mezzo di locomozione molto preferibile a spingersi innanzi con la suola delle proprie scarpe. Non che tale approccio sia, del resto, in alcun modo necessario per l’attribuzione contemporanea del termine, che dovrebbe corrispondere idealmente a un diverso tipo di dispositivo, il tipico vagone ad uno o due passeggeri, spinto da varie espressioni della forza muscolare, usato in origine allo scopo d’ispezionare o supervisionare i binari. Un qualcosa, insomma, di non direttamente riconducibile alla bicicletta. Almeno fino al 1908, quando sul leggendario catalogo di vendita della catena di grandi magazzini Sears, fece la sua comparsa negli Stati Uniti un curioso dispositivo, capace di adattare la comune due ruote al funzionamento sui tipici binari americani. Un tipo di passatempo, possiamo facilmente immaginarlo, preferibilmente condotto su percorsi abbandonati da lungo tempo.

Ora assai, difficilmente, un prodotto tanto di nicchia e relativamente economico (5 dollari e 45 di allora, equivalenti a 152 odierni) poteva avere un successo di pubblico tale da essere prodotto su larga scala, oppure entrare a far parte di particolari collezioni museali. Ragion per cui, possiamo facilmente presumere che Hoffman & co. abbiano adattato le proprie bici lavorando nella più totale autonomia. Ed almeno a giudicare dal tipo d’informazioni reperibili online, non sono certamente i soli…