“Mi stai prendendo in giro! Ma che razza di pinguino è quello?” Esclamò Lauren, all’indirizzo del capannello che costituiva l’animo e il significato della festa. Uno strano compleanno, il mio, che avevamo scelto di trascorrere sbarcando presso la Isla Lobos de Tierra, situata a 19 Km dalla costa del Perù. Iniziativa di dubbia legalità, dato lo status di santuario protetto popolato da una ricca varietà d’uccelli, molti dei quali soggetti a un rischio d’estinzione incipiente. Ma non lui, almeno non troppo a breve! Pensai, mentre impugnando il binocolo d’ordinanza per chi naviga in mare, spostavo lo sguardo dalla compatta barca da diporto verso l’entroterra distante, oltre l’alta montagna di guano. Per scorgere la piccola figura color grigio d’ebano, alta circa 40 cm, incorniciata tra le rocce proprio in mezzo alle sagome riconoscibili dei pinguini di Humboldt. Un uccello dal becco arancione scuro, la cui sagoma, persino ad una simile distanza, presentava almeno due tratti distintivi degni di nota: piccole macchie gialle sotto gli occhi, ed a partir da quelle, lunghe piume candide e arricciate, simili per forma ai famosi baffi dell’artista Salvador Dalì. “È una sterna, mia cara, della specie più particolare e riconoscibile della sua intera famiglia. Larosterna inca, uccello unico al mondo!” Mentre tentavo di metterlo a fuoco nella migliore possibile, il volatile dall’aria elegante si alzò d’un tratto in volo, puntando dritto verso il tratto di mare diametralmente opposto alla nostra posizione. Con poche agili falcate delle sue ali di gabbiano, passò sopra le nostre teste, tuffandosi agilmente in mare. Il cerchio, per un piccolo abitante con le pinne dell’azzurro ed infinito mare, a quanto sembrò in quel momento, si era compiuto…

Le leggende del popolo degli Inca, fondatore di uno dei più vasti imperi pre-colombiani, parlano di un creatura leggendaria simile ad un drago delle civiltà europee, chiamata Amaru. Esso aveva due teste, una d’uccello e l’altra di puma, con ali piumate ed una lunga coda di serpente. Ma soprattutto, l’abitudine insolita di vivere all’interno di caverne sotterranee, occultato agli occhi dell’umanità incostante, finché ritornava per portare in essa il rammarico e il timore nei confronti degli Dei. Caratteristica, quest’ultima, che possiamo ritrovare nello stile di vita della più famosa terna sudamericana, portata dal suo istinto a nidificare in terra nei pertugi più nascosti del vicino entroterra sudamericano, a patto che sia ancor possibile sentire il rumore del mare. Il che la porta, tanto spesso, ad approfittare proprio nelle tane scavate tra il terriccio e il guano ad opera dei più imponenti pinguini. Sebbene siano tra i più grandi e voraci rappresentanti della loro famiglia, necessitando di un continuo accesso ai branchi di anchovetas, le anguille Engraulis ringens oggi tanto spesso oggetto di pressione ad opera dell’industria della pesca contemporanea. Il che ha contribuito, di contro, a ridurre progressivamente l’habitat inerentemente adatto alla sopravvivenza continuativa di questi uccelli non particolarmente inclini alla migrazione, fino ad alcune specifiche isole presso il lato del Pacifico dell’America Meridionale. Col che non voglio dire che ve ne siano particolarmente pochi, allo stato corrente delle cose, vista la popolazione stimata dalla IUCN attorno ai 150.000 esemplari, capaci di donare una qualità riconoscibile al verso estremamente udibile di questa specie piena d’energia. Che la letteratura scientifica ama paragonare al miagolìo di un gatto, nonostante alle mie orecchie suoni assai più simile a un’orchestra infernale…

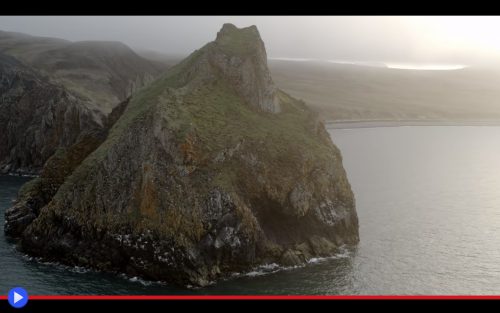

isole

L’isola invasa dalle renne verso il ciglio di un crepuscolo incipiente

Secondo i cultori dell’ipotesi extraterrestre, l’umanità sarebbe mera conseguenza di uno sconosciuto esperimento interstellare. Il frutto derivante dal passaggio delle Ere, di una mera semina sopra un terreno fertile, tra il suolo e l’atmosfera di questo pianeta, al fine di osservare i nostri metodi e comportamenti evolutivi. Davvero improbabile, non sembra anche a voi? In che modo tali esseri a noi superiori, e soprattutto per quale ragione, avrebbero dovuto prendersi la briga di affrontare tutto questo… Ed lo stesso quesito che in ultima analisi, in presenza di una tale inclinazione, avrebbero potuto porsi gli abitanti con le corna di un luogo remoto degli Oceani a noi ragionevolmente conosciuti. Benché un tale sito emerso sia per ovvie ragioni una scoperta piuttosto recente, non antecedente al 1778 quando il tenente Synd della Marina Militare Russa scorse, durante i suoi viaggi nell’Artico, un luogo dove non avrebbe dovuto essenzialmente esisterne alcuno; nel punto mediano tra le coste dell’Alaska e quelle della Siberia orientale, 300 Km ad ovest dell’isola di Nunivak, 370 a sud di St. Lawrence e 425 a nord dell’arcipelago di Pribilof. E a molti giorni di navigazione, dal più vicino luogo abitato dagli umani, che del resto non avrebbero avuto alcuna ragione di recarsi fino a quella sottile striscia lunga 51 Km e con un’elevazione massima di 449 metri. Fatta eccezione per un piccolo avamposto sperimentale della Compagnia russo-americana, che ebbe breve vita a seguito del 1809, e dopo allora fino al cambiamento della situazione in essere, causa l’avanzamento progressivo della tecnologia. Fast-forward verso l’epoca della seconda guerra mondiale: per l’esigenza di disporre di un sistema di radionavigazione del tipo LORAN, con tanto di antenna svettante sopra le distese prive d’alberi di un tale sito distante, un gruppo di 10 addetti dalle forze armate statunitensi sbarcano presso le spiagge di quella che era stata battezzata, già da tempo ormai, l’isola di San Matthew. Soldati scelti non per la loro abilità, addestramento ed elevato morale, bensì per la resilienza necessaria a sopravvivere in totale solitudine presso uno dei confini più remoti della Terra. E accompagnati, come fune di salvataggio, da uno speciale quanto raro tipo di assicurazione: la chiatta contenente un numero di esattamente 29 renne, prelevate direttamente dall’isola di Nunivak.

Ora, il piano non aveva evidenti punti deboli: dopo tutto nonostante l’assenza di alberi, la distante San Matteo/Matthew poteva fare affidamento su un aspetto alquanto verdeggiante nonché rigoglioso, in parte anche dovuto a una straordinaria biodiversità di muschi e licheni, con quasi 150 specie vegetali costantemente intente a replicar se stesse, offrendo una potenziale fonte di cibo per gli erbivori almeno in apparenza sostenibile ad infinitum. Ma non creature onnivore come i loro traghettatori e nuovi proprietari, che avrebbero così potuto per gli anni a venire fare affidamento sulla dispensa quadrupede perfettamente affine al gusto estetico di Babbo Natale. Una spada di Damocle destinata a pendere sulle povere creature ungulate almeno fino al 1944, verso la fine della seconda guerra mondiale, quando la stazione LORAN fu giudicata non più necessaria e quindi abbandonata al suo destino. Esattamente come le renne provenienti dalle terre d’Occidente, di cui in ultima analisi, neppure una era stata uccisa per supplire a una mancanza di derrate. Se questo fosse un semplice racconto sull’interdipendenza delle specie e l’inadeguatezza di quest’ultime a nuove condizioni dell’esistenza, saremmo già giunti al triste epilogo di una vicenda senza conseguenze realmente degne di nota. Ma poiché la vita non è niente, se non adattabile e potentemente intenzionata a ricercare la prosperità futura, nulla a questo punto avrebbe mai potuto più frapporsi tra le renne e il loro ultimo obiettivo, i licheni. Così in assenza dell’unico (potenziale) predatore, l’invadente bipede armato di fucile mitragliatore, esse iniziarono a moltiplicarsi a una velocità inaspettata. Seguono anni di silenzio, in assenza di ragioni per recarsi fin quassù, finché nel 1957, esattamente 13 anni dopo che occhi umani si erano posati per l’ultima volta in questo luogo, il biologo statunitense Dave Klein non sbarcò sulle gelide spiagge assieme al suo assistente Jim Whisenhant. Permettendo ai due, una volta completate le operazioni di sbarco, d’iniziare il processo che li avrebbe portati a contare, nei giorni a venire, una quantità approssimativa di 1.300 simili di Rudolph, l’apripista di Natale. E ciò sarebbe stato, a conti fatti, null’altro che l’inizio del panico a venire…

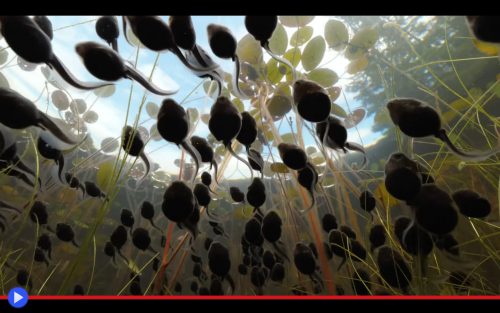

Quattro anni per immortalare la gloriosa maratona dei girini canadesi

È semplicemente un’eventualità così fuori dalle aspettative ragionevoli delle presenti circostanze… Che un documentario realizzato da un singolo fotografo subacqueo, assistito da alcuni amici nel montaggio e la post-produzione, possa non soltanto raggiungere ma superare abbondantemente la qualità, visuale, scientifica ed originale, di oltre il 90% delle produzioni girate sotto l’egida di un grande marchio televisivo. Raggiungendo in questo modo, come soltanto pochi autori possono aspirare in questo campo, l’empireo qualitativo delle scene accompagnate dalla voce britannica di Sir Attenborough, cui nulla sembrerebbe avere da invidiare, d’altra parte, l’entusiasmo coinvolgente di Maxwell Hohn, naturalista canadese di Vancouver Island che più volte si è tuffato, durante la realizzazione di questo capolavoro, in quello che lui stesso chiama “Uno dei laghi più remoti della sua regione”. Mai chiamato per nome è ciò probabilmente è un bene, vista la palese importanza vantata da questo luogo nell’evidente proseguimento in perpetuo della specie Anaxyrus boreas o del rospo boreale, anuro nordamericano famoso per le sue dimensioni ragguardevoli (fino a 13 cm) e le gremite migrazioni dei giovani adulti attraverso pericolose strade asfaltate, quando si recano dai laghi della loro giovinezza fino all’entroterra delle grandi foreste di pioppi, faggi e abeti, ove potrà compiersi la loro saliente avventura riproduttiva. Mentre nessuno conosce, o forse a questo punto potrei dire conosceva, l’altrettanto notevole spostamento quotidiano compiuto quotidianamente dalla loro forma sub-adulta di ambiente esclusivamente acquatico, quei girini che trascorrono la notte al centro più profondo dello stagno e la palude, ma devono spostarsi dopo il sorgere dell’alba nelle zone ripariane, dove l’acqua più bassa permette alla luce del sole di penetrare senza impedimenti, generando il florilegio d’innumerevoli forme di vita vegetali ed alghe dal variegato aspetto. O come le chiamano loro, più semplicemente, “cibo” che precorre il tempo della metamorfosi, un po’ come le foglie verdi consumate dalla strisciante larva di farfalla, il bruco destinato a guadagnare, con notevole fatica, il suo splendente nonché duplice paio d’ali. In un processo che giunge a coinvolgere, data la capacità di una singola femmina di deporre fino a 10.000 uova, una quantità letteralmente incalcolabile di piccoli individui, il cui aspetto tondeggiante con la lunga coda triangolare, gli occhietti tondi e l’espressione sorridente, finiscono per cooperare nella presentazione di un aspetto complessivo degno di essere ammirato, come fossero gli inaspettati personaggi di un cartoon. Non che sia facile, d’altronde, presentare per immagini una tale meraviglia etologica della natura, vista la natura inerentemente fangosa di queste acque nonché la notevole rapidità dei girini, che vivendo a un ritmo accelerato tenderebbero a spostarsi come fulminei fantasmi fuori e dentro l’inquadratura, se non fosse per il sapiente uso della stabilizzazione video ed il framerate da parte di questo geniale autore. Con un risultato che, ritengo, non può fare a meno di lasciare a bocca aperta: le molte migliaia di piccole creature che si spostano, con evidente chiarezza di obiettivi, tutti nella stessa direzione (sembrano quasi le scene idealizzate della fecondazione umana) incrociando le rispettive traiettorie in un caotico sovrapporsi di corpi e code, in perenne fuga da scorpioni d’acqua, sanguisughe e larve di libellula affamate. Soddisfacendo la voracità nei pochi momenti in cui si posano, senza mai smettere di agitarsi per restare pronti alla fuga, sopra qualsiasi cosa possa offrire anche soltanto il remoto potenziale di nutrirsi, inclusa la mano protesa dell’ammaliato autore del qui presente video.

Che tornando quattro volte per riprendere altrettante serpeggianti generazioni, si è tuffato avendo cura di spostarsi esclusivamente lungo i corridoi naturali tra le ninfee, creati dai castori che si nutrono delle loro radici esposte, al fine di non disturbare eccessivamente la marcia collettiva dei girini. Svelando quindi, in questo modo, gli ultimi segreti del rospo boreale…

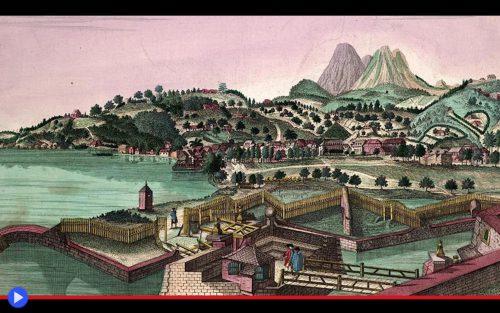

La storia dei tre sopravvissuti alla drammatica Pompei del Nuovo Mondo

In una delle sequenze maggiormente memorabili del film a cartoni animati musicale/disneyano Fantasia, il poema sinfonico di Petrovič Musorgskij “Notte sul Monte Calvo” diventa la base per una frenetica esplorazione del regno infernale, trasportato nella notte delle streghe oltre il confine della superficie terrestre. Ci sono i rumori delle voci non umane, i diavoli che strisciano nell’ombra, gargoyle, spettri affamati e infine c’è l’apparizione del grande Čërnobog, sommo Diavolo e signore della natura, con le grandi ali aperte al fine di tenersi in equilibrio, tra fuoco e fiamme, sopra un alto picco puntato all’indirizzo delle fosche nubi soprastanti. Una forma geologica tanto infausta e minacciosa quanto evidentemente precaria, che tanto spesso ricompare nelle rappresentazioni dell’Apocalisse, finale o transitoria, come una sorta di richiamo allo stile Gotico della fine dei giorni. Rara eppure, non del tutto sconosciuta per le cronache dei nostri giorni, considerato come a seguito dell’eruzione della più celebre tra tutte le montagne che abbiano mai potuto possedere lo stesso profetico nome (Pelée ovvero priva di capelli o alberi) fosse stata in grado di costruire nel 1902 un paragonabile edificio, alto 350 metri e con un diametro alla base di oltre 100. Ma sottile, in proporzione, quanto la punta di una spada formidabile, puntata contro il cuore stesso della civiltà umana, al culmine di un triste racconto finito per costare oltre 30.000 anime perdute al territorio del mondo.

Molte storie simili, soprattutto quando accompagnate da una tetra morale, cominciano con il racconto di uno stato ideale affine al Paradiso in Terra e da questo punto di vista, la catastrofe dell’isola di Martinica nelle Antille non fa certo eccezione. Luogo tanto ameno da essere stato definito al termine del XIX secolo come la “Parigi delle Indie Occidentali”, con uno standard di qualità della vita largamente superiore alla maggior parte degli altri paesi dei Caraibi, un’agricoltura e industria artigianale di primo piano. Particolarmente nel contesto parzialmente francofono della capitale Saint Pierre, il cui destino all’insaputa di ogni singolo abitante, verso aprile di quell’anno era già stato segnato dal trascorrere dei giorni. Non che i segnali, per quanto fosse possibile osservare aprendo un funzionale paio di occhi, stessero tardando a presentarsi: a partire dall’aprirsi delle nuove fumarole sul fianco della montagna, con copiosa emissione di cenere che ricadeva sui campi e l’inspiegabile rottura di un cavo del telegrafo sotterraneo, letteralmente fuso dalle significative temperature raggiunte durante quelle notti cruciali. Dopo il calar del sole il 2 maggio quindi, una piccola eruzione scagliò materiale incandescente nel cielo notturno, uccidendo una certa quantità di uccelli e forse, si ritiene, anche i pesci nel mare. Ma nessuno, per svariate ragioni, sembrava pronto a far mente locale su quello che sarebbe potuto succedere, di lì a poco. Tanto per cominciare, in quanto il monte Pelée era stata una presenza costante nella storia pregressa di quei luoghi, più volte pronto ad agitarsi ma che mai, prima di allora, si era dimostrato in grado di causare un qualsivoglia tipo di grave conseguenza. Inoltre, fattore non da poco, entro la metà di maggio erano previste le attese elezioni per il sindaco della città, ragion per cui nessuno dei politici al comando sembrava intenzionato a disturbare la quiete pubblica con un’evacuazione che sarebbe stata non soltanto probabilmente inutile, ma un vero e proprio incubo logistico prima delle moderne telecomunicazioni ed il concetto stesso di protezione civile. Così persino quando il 5 maggio, con la tracimazione dal cratere di una possente frana di fango incandescente (lahar) un’intera piantagione venne distrutta con la conseguente morte di 20 persone per lo più di colore, la città scrollò metaforicamente le spalle e continuò a vivere come se nulla fosse accaduto. Quando mai, dopo tutto, la forza della natura avrebbe potuto contrastare l’ingegno e la possenza degli edifici costruiti, con solida pietra, come parte del contratto univoco chiamato dalla storia “Colonialismo europeo”!