Perché sapere che qualcosa esiste non è mai la stessa cosa, a conti fatti, che poterne apprezzare la presenza tramite l’applicazione diretta di uno sguardo. Voltandosi di scatto, mentre un qualcosa di leggiadro sfiora la parte finale della nostra gamba, per scorgerne la forma vagamente indistinta nelle tenebre di quella che viene chiamata “zona di mezzanotte”. Tra i 1.000 e 4.000 metri sotto il livello del mare, dove ogni regola data per scontata viene sovvertita da un profondo e sostanziale mutamento delle regole, finché le cose rigide diventano del tutto vulnerabile, mentre ciò che è liscio, molliccio e semi-trasparente, può trovarsi ai vertici della catena alimentare. Pur sembrando, e in molti modi assomigliando, a un semplice oggetto inanimato. In un mondo possibile, all’altro capo della progressione quantistica degli eventi, nelle vaste steppe eurasiatiche cavalcava un tipo differente di guerriero: sopra un cavallo a pelo ruvido di un’epoca glaciale che non è mai davvero finita, egli impugna l’arco e alcune frecce, mentre un lungo mantello fluisce alle sue spalle ondeggiando nel vento. E sopra la sua testa, il simbolo inscindibile dalla sua casta: un copricapo dalla forma circolare e bombata. Con lunghi e festosi nastri a strascico, di una tonalità tendente al rosa scuro. In taluni circoli, si pensa ancora che la terra sia stata un tempo abitata dai giganti. E in questa versione alternativa della storia, ciò dev’essere stato vero, visto come quel cappello avrebbe in seguito guadagnato la sacra scintilla della vita. Per potersi presentare, nelle vaste profondità marittime, con l’ampiezza complessiva di un intero metro. La lunghezza? Circa 10, ma dipende…

Stygiomedusa gigantea, monotipica all’interno del suo genere, Il più grande invertebrato predatore al mondo. Il più alieno nuotatore degli abissi. Non tramite l’agitazione di una pinna, arti o coda, bensì la vera e propria pulsazione ritmica della membrana che costituisce il suo stesso corpo. Alla maniera tipica delle “vere” meduse o scifozoi, una soluzione all’opposto di quella del velum o velarium, rispettivamente appartenente a idrozoi e cubozoi, organo finalizzato a generare un flusso d’acqua che sospinge l’animale nella direzione desiderata. Ecco una creatura che potrebbe aver costituito la base per tante impressionanti leggende marinaresche, se soltanto non fosse stata osservata, dall’epoca della sua scoperta nel 1910, poco più di un centinaio di volte e quasi tutte concentrate nelle ultime generazioni. Questo per la pessima abitudine, implicita nella sua stessa essenza, a disgregarsi pressoché istantaneamente non appena intrappolata in una rete a strascico, il principale (perché unico) strumento scientifico impiegato all’epoca per catturare esemplari oceanici da fare oggetto di studio. Così che persino oggi, l’occasione di vederne una viva e vegeta è un qualcosa di notevolmente raro, degno di occupare una breve pagina all’interno della storia della biologia marina. Alla maniera garantita, ancora da una volta, dagli agili ricercatori dello MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) californiano, il più produttivo centro di ricerca situato in prossimità di un profondissimo recesso marittimo. Ove illogiche creature vagano, senza un pensiero o alcuna valida preoccupazione su questa Terra. Fatta eccezione per il grande parallelepipedo motorizzato con 10 luci al LED da 17.700 e 10.000 lumen ciascuna, più ulteriori 4 lampadine incandescenti da 250 watt ciascuna. Per cui può essere soltanto una fortuna, che il senso della vista nella medusa in questione sia complessivamente distribuito in una catena di organi piuttosto semplici e non particolarmente proni a rimanere abbagliati, data l’abilità d’individuare al massimo le forme generali del fondale. Ma non le minuscole e ondeggianti prede che si trovano a oscillare all’interno della colonna acquatica. Perché mai inseguirle, d’altronde, quando per queste ultime risulta totalmente impossibile sfuggire alla vorace passività di una simile divoratrice delle moltitudini indivise?

profondità

Guardare, non toccare: c’è una spina velenosa sull’aguzza mantide di mare

L’evidente risultanza di una circostanza evolutiva reiterata, nonostante appaia superficialmente assai rara. Il dito della natura che punta contro di te e solennemente rivolge la sua domanda: “Benvenuto all’ultimo dei tuoi giorni, essere…Vivente. Come desideri riuscire a reincarnarti? Un fantasma… O uno scheletro?” Porque no los dos? Affermava con tono accattivante la simpatica bambina americana, nella pubblicità del preparato per i tacos “duri e morbidi” venduto al supermercato. Tuttavia non c’è un grande negozio negli abissi silenziosi dell’umido globo solare. E dunque per nutrirsi, occorre ogni vantaggio che sia possibile acquisire sulla strada serpeggiante degli eventi. Come un paio di chele raptatorie. Multiple antenne. Un corpo che si annoda attorno alla vegetazione, mimetizzandosi e sfruttando al tempo stesso le instancabili oscillazioni della corrente! Con un risultato stranamente familiare, agli entomologi e gli scrutatori della Terrafirma, per un approccio alla questione nutritiva che ricorda l’animale religioso per eccellenza, la cui “preghiera” è sempre consistita nel ghermire piccole cose volanti via dall’aria. E quindi suggerle con le mandibole affilate come pugnali. Ma esiste pure il caso, di un crostaceo propriamente detto, vero e proprio anfipode, come sua cugina la pulce di mare. Che per questo non possiede “solamente” sei zampe, bensì un gran totale di 18, molte delle quali deputate a una funzione molto specifica, di cui ghermire è solamente quella più evidente; così il paio più avanzato si occupa di sminuzzare e trangugiare il cibo. Mentre quelle posteriori sono simili alle dita di una mano artigliata, concepita per stringere saldamente i gambi d’alga o di colonie degli idroidi, come dei perduti ramoscelli di una pianta che sa replicare se stessa. E tra quelle che si trovano nel mezzo, alcune ospitano branchie, altre sacche delle uova, altre ancora sono atrofizzate e ormai del tutto inutili; perché si può finire per avere troppo, addirittura di una cosa buona come questa. Così appare chiara, almeno in linea di principio, questa immagine di una creatura lunga e affusolata, come una sorta di millepiedi degli oceani del nostro pianeta. Se non fosse ritornato a intervenire, a più riprese nella lunga serie dei momenti pregressi, l’ingegnoso pennello creativo del demonio. Tale da creare uno degli esseri più visualmente aggressivi e potenzialmente inquietanti dell’intero regno animale.

Ed è una fortuna, senza dubbio, che stiamo parlando di una creatura normalmente non più lunga di 5 cm, nelle plurime incarnazioni degli oltre 1300 generi riconosciuti all’interno della famiglia Caprellidae, dimostrando un’eccezionale propensione alla speciazione e conseguente capacità d’adattamento, per un tipo di creatura che ricorre, in una forma o l’altra, nella stragrande maggioranza dei Sette Mari. Poiché se cose come queste fossero imponenti, intelligenti e predatorie, cose come queste popolerebbero i nostri peggiori incubi ancor più di quanto ci riescano con chi è affetto da thalassofobia. L’irrimediabile, ed in qualche modo comprensibile paura degli abissi marini. Che qui trova la più squisita e imprescindibile realizzazione, per chiunque inizi la propria esistenza come larva di pesce o altra creatura planktonica, incapace di resistere alla forza che finisce per portarla alla sua portata. Rischiando di aver trovato per sua sfortuna uno dei cattivi gamberi scheletrici… O fantasma. Non tutte le specie, dopo tutto, sono inclini a fare questo, prendere una cosa viva e trasformarla in cibo, essendo la stragrande maggioranza delle specie per lo più detritivore, agendo come veri e propri spazzini dei mari. Per non parlare di quelle, ecologicamente ancor più rilevanti, che si nutrono esclusivamente di diatomee, piccole alghe unicellulari dal resistente involucro gelatinoso, favorendo il passaggio delle loro preziosissime sostanze nutritive a punti più elevanti della catena alimentare. Una tendenza che difficilmente può prescindere, da qualsiasi abitante delle letterali giungle dove raramente giunge a pieno titolo la luce della nostra (Buona) stella…

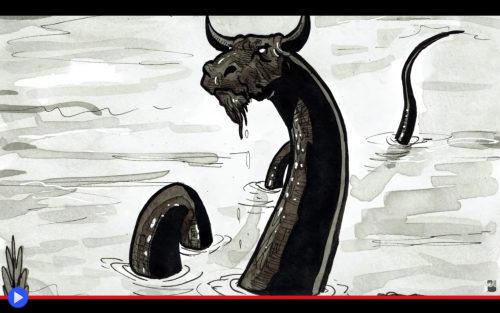

La cupa scia lacustre del mostro che chiamavano Diavolo e Balena

La saggia e vecchia guerriera si tolse il colorato mantello in foglia di fique e un complicato intreccio di capelli umani, per sedersi di fronte al fuoco e rivolgere un ultima chiamata nei confronti degli Spiriti Superni. La gente del Sole e il popolo della Luna, ai due margini della vallata, scrutavano attentamente ogni suo singolo movimento, ben sapendo quale fosse la posta in gioco. Allora Moneta impugnò nella mano sinistra la pietra verde appesa al collo, che costituiva il simbolo della sua carica, e l’avvicinò il più possibile alle fiamme, mentre con la destra sollevava la ciotola rituale preparata appositamente a tale scopo, ricolma della chica, una bevanda alcolica creata con lo zucchero ed il mais. Un sorso per se stesso, l’altro rovesciato al centro del calore tremulo, mentre le sue labbra si muovevano silenziosamente, pronunciando le solenni parole. “Figlio degli uomini, aspettavamo la tua venuta.” Pronunciò una voce appena udibile, mentre una sagoma lievemente antropomorfa compariva tra una alone di scintille. “E sappi che lo stesso sta facendo il grande MUYSO AKYQAKE, drago nero nelle oscure profondità della sua tana. Egli non accetterà di farsi da parte. Prepara le tue armi. All’alba di un nuovo giorno, trionferai” Moneta la guaritrice grazie al potere della sua danza, Moneta la distruttrice non aveva paura di fare quello che doveva essere fatto, per salvare la sua gente dalla siccità e la carestia. Ma nutriva alcuni dubbi sul futuro del suo destino. “Oh, spiriti… E cosa accadrà, dopo? Quando tra mille anni, il popolo del mare sbarcherà su queste coste. Chi potrà difendere la confederazione di Bacatá?” Senza il cenno di un sospiro, lo spirito nel fuoco si voltò scrutando l’orizzonte. E lentamente, cominciò a scomparire. “Bene. Ho capito.” Quello che dovrà essere fatto, sarà fatto. E nulla più: la guerriera appoggiò la ciotola ormai vuota a terra, mantenendo ben stretta la gemma verde grande quanto il suo pugno. Raggiungendo con la mano la sua cintura, slegò quindi il disco d’oro che gli era stato dato in concessione da Sué in persona, Sommo Essere che controlla i ritmi del Cielo. Ora la gente ai margini della vallata, sapendo cosa stava per succedere, sollevò all’unisono le insegne dei rispettivi clan e le armi acuminate, ben sapendo che nessun tipo d’aiuto avrebbe potuto cambiare le sorti di quanto stava per accadere. La bocca della gigantesca caverna si spalancava come le fauci di un’orribile creatura senza nome. A differenza del suo temuto occupante: “Grande serpente Busiraco, abitatore di Tchiqake, io t’invoco. Suprema muyhyzyso, lucertola delle Profondità, fatti avanti. Che la furia di Guia dai possenti artigli, l’Orso delle Stelle, possa ghermire le tue carni impure! Che la xiua, pioggia divina che purifica, giunga per colmare la tua tomba, umida e sempiterna!” Al concludersi della sua formula, puntuale come ogni terza settimana dopo il solstizio, la grande cometa di fuoco disegnò una linea retta che riusciva a collegare i punti estremi della volta celeste. Moneta allargò la braccia e inspirando profondamente, iniziò a danzare.

Strettamente interconnessa con il mito della creazione professato dagli antichi abitanti dell’altipiano Cundiboyacense, ad oriente della Cordigliera delle Ande negli odierni dipartimenti colombiani di Cundinamarca e Boyacá, la storia del grande serpente o dinosauro che si nasconderebbe nel lago montano di Tota rappresenta una leggenda assai più antica, e culturalmente significativa, di quella di Lochness. Sebbene assai meno famosa nella cultura collettiva del popolo moderno, forse perché interpretata, inizialmente, come un debole tentativo di spaventare i conquistadores intenzionati a conquistare i confini di queste terre. E il primo a lasciarcene testimonianza fu proprio uno di loro, Gonzalo Jiménez de Quesada verso la metà del XVI secolo, all’interno del suo Dizionario Geografico del Nuovo Mondo, in cui gli attribuiva l’aspetto di un “pesce nero con la testa di un bue e più grande di una balena” senza tuttavia inoltrarsi nelle circostanze specifiche delle sue ricerche o conoscenze in materia. Per un resoconto più approfondito, dunque, sarebbe stato necessario attendere fino al 1676, quando il prete e storico Lucas Fernández de Piedrahita riportò l’esistenza di quel mostro in una lettera indirizzata al vescovo di Santa Marta, avendo cura di aggiungere l’annotazione: “Quesada afferma che gli indiani temevano la bestia, affermando che essa fosse il diavolo in persona. E nell’anno in cui soggiornai presso le coste del lago, Doña Andrea Vargas, signora del luogo, affermò di averlo visto coi suoi stessi occhi.” Una visione, indubbiamente, in grado di suscitare uno spontaneo senso di terrore…

Splendida medusa messicana, fuoco viola che si accende nell’oscurità

Disse il filosofo Friedrich Nietzsche che non è possibile scrutare a lungo nell’abisso, senza che l’abisso sollevi lentamente le sue palpebre, approfondendo con lo sguardo le tue stesse forme interessate all’ignoto. Ciò che tutti avevano pensato normalmente, in merito a un così famoso aforisma, è che fosse un tipo di concetto per lo più figurativo, parte di una specifica visione del mondo e le primarie conseguenze di un determinato stile di vita. E non che mentre stai nuotando in condizioni di assoluta serenità, a circa 1000-1200 metri di profondità a largo dell’arcipelago di Revillagigedo, un letterale bulbo potesse spalancarsi all’improvviso, l’iride brillante di un acceso color fuchsia-con-strisce-viola. Poste a dipanarsi tutto attorno ad uno spazio simile ad un vetro coperto dall’eponimo ed essenziale vellum, come se lì al centro fosse una pupilla, invece che il sistema digerente di un’inconoscibile creatura. Bestia monocola magari, oppure, perché no: di occhi possono essercene anche due. Intenti a galleggiare con chiaro intento attraverso l’acqua, sfruttando l’utile funzione di dozzine di tentacoli, ciascuno luminoso solamente nella sua parte terminale. In modo tale da accentuare l’impressione di un qualcosa di gigantesco ed al tempo stesso privo di forma definita, l’ostile Shoggoth lovecraftiano delle oscure profondità.

E sia chiaro che col termine “nuotare” intendo comandare a distanza (avreste immaginato altrimenti?) quello che potrebbe essere il singolo youtuber robotico più produttivo e celebre di Internet, chiaramente identificabile come il ROV Hercules, fondamentale membro dell’equipaggio del vascello oceanografico EV Nautilus, già famoso per aver trovato sotto la guida del Prof. statunitense Robert Ballard, i relitti marini del transatlantico Titanic e della nave da guerra Bismarck. Prima di dedicare la sua esistenza in quest’epoca digitale alla divulgazione di una quantità spropositata di materiali, raccolti nel corso dei suoi molti vagabondaggi oceanici ed accompagnati dalle entusiastiche voci fuoricampo dei ricercatori presenti a bordo, capaci di anticipare il senso di spontanea meraviglia e stupore percepiti dal pubblico di fronte alla tastiera dei propri PC. Con la solita serie d’esclamazioni e moìne rivolte, in questo particolare caso risalente a gennaio del 2018, durante le operazioni per la raccolta di un granchio vivo e all’indirizzo di un qualcosa che potremmo definire a pieno titolo spettacolare, anche per i non particolarmente inclini ad apprezzare le più bizzarre forme di vita abissali. Niente meno che un esemplare in età riproduttiva di Halitrephes maasi, la medusa “fuoco d’artificio” descritta per la prima volta nel corso di una spedizione artica risalente al 1909, e poi osservata lungo il proseguire dello scorso secolo in molti mari ed oceani, tra cui l’Indo-Pacifico, il Pacifico Orientale e persino il Mediterraneo. Viola e almeno in apparenza dotata di un qualche tipo di bioluminescenza spontanea, sebbene la (limitata) letteratura scientifica sull’argomento parli di una creatura normalmente priva di lucòre ma in grado di riflettere potentemente la luce prodotta dal faro del sottomarino a controllo remoto propriamente detto, producendo la tonalità e il disegno ad asterisco che caratterizza questa memorabile scenografia sottomarina, per di più capace d’interrompersi lungo l’estensione mediana dei tentacoli, accentuando l’impressione che una serie di scintille seguano in modo magnetico l’esplosione centrale. Laddove “medusa” è a dire il vero un termine ad ombrello (!) che include un’elevata quantità di appartenenti al phylum Cnidaria, necessitando d’ulteriore indicazione come appartenente alla classe degli idrozoi, ovvero creature capaci di formare colonie sessili monoclonali, fino all’emanazione di un certo numero d’entità tentacolari e totalmente indipendenti. Veri e propri fiori volanti, capaci di trovarsi e fecondarsi a vicenda, al fine di poter dare inizio nuovamente al ciclo che preserva la loro esistenza continuativa nel tempo…