Ore 21:40, quando le tenebre della notte iniziano a farsi pesanti, e i predatori che le amano maggiormente si svegliano per trascorrere la propria porzione quotidiana di vita. “Eppure, l’ultima volta che avevo guardato in quel terrario ce n’era soltanto uno!” Sotto la luce tenue della lampada ultravioletta sul mobile del salotto, gli scorpioni brillavano di un colore vagamente azzurrino. Il primo era immobile e sembrava, come di consueto, una strana lampadina dotata di zampe e pedipalpi a tenaglia. L’altro, illuminato di un bagliore più tenue, si agitava all’apparente ricerca di cibo. Oppure, era soltanto nervoso? Ancora una volta, Juan pensò che stava acquisendo meriti in Paradiso. Grazie alla sua disponibilità fuori orario, non richiesta ma certamente apprezzata, ad andare a dare da mangiare agli animaletti di suo fratello Carlos, mentre si trovava all’estero in viaggio di nozze. Creature come il millepiedi africano, che ora sgranocchiava ferocemente una foglia d’insalata perfettamente uguale a quella all’iguana che si trovava in cucina. O il pitone reale di 143 cm, con una stanza tutta per se, a cui aveva dovuto fornire un topo surgelato prelevato dall’apposito surgelatore: “Puoi darglielo subito, Flower sa che deve aspettare qualche ora prima di mettersi a sgranocchiarlo” Aveva detto Carlos. Ma non aveva specificato di avere DUE scorpioni. Questo è veramente troppo, pensò stizzito il fratello minore. “Adesso che cosa dovrei fare, prendere un altro grillo vivo?” Parlando, guardava la telecamera collegata al Wi-Fi che lui stesso aveva consigliato di acquistare, dopo averla individuata a un prezzo ridotto su un sito Web. Ma sapeva fin troppo bene che l’interlocutore, come suo solito, non avrebbe risposto. Probabilmente adesso si trovava in visita al grande palazzo reale di Bangkok, nel mercato cittadino o di fronte al Buddha d’oro del tempio di Wat Pho… Con un sospiro, Juan aprì lo sportello del mobile in legno di quercia ereditato dalla zia Lorena la scorsa estate, per tirare fuori la scatola di scarpe vibrante da cui proveniva un roboante e sempre più intenso ronzio, “Meriti…In el Paraìso” Sussurrò di nuovo tra se e se l’incaricato temporaneo e per sua fortuna non-padrone-di-casa. Mentre sollevava il coperchio e infilava la mano, armato di pinzetta, tra la massa brulicante di Acheta domesticus, i cosiddetti grilli del focolare. Quindi, in un solo fluido movimento, rimise il coperchio e trasferì il malcapitato fino all’apertura superiore dell’habitat trasparente di Serket, la femmina di scorpione imperatore (Pandinus imperator) e… Il suo misterioso, precedentemente sconosciuto compagno. “L’avrà comprato di recente…Chissà.” Poi, con un sospiro, aprì le pinzette.

Quasi subito, gli eventi presero una piega inusuale. La femmina dalla coda arcuata, lunghezza all’incirca 22 cm, non stava infatti reagendo come di consueto. Restando, piuttosto, del tutto immobile nel suo angolino. Mentre il nuovo e meno fluorescente arrivato, appena visibile nell’ambiente scuro dell’ampio soggiorno, prese quasi subito ad agitarsi. Inscenando una danza di guerra che pareva finalizzata ad intimorire l’intruso/delicatezza gastronomica, prima di troncarlo a metà con le sue chele. Agendo quindi d’istinto, Juan aprì di nuovo la scatola, ed introdusse un secondo grillo nel terrario. Ora le cose iniziavano a farsi DECISAMENTE interessanti. I grilli si erano radunati al centro dell’area percorribile, flettendo minacciosamente le loro appendici boccali prima di prepararsi all’ultimo strenuo combattimento. Inspiegabilmente lo scorpione ignoto sollevò i pedipalpi, con fare minaccioso, come fosse un gladiatore nel Colosseo di Roma. Normalmente tutto ciò a cui si ha modo di assistere è un rapido assalto e finisce lì. Fu in quel momento che il telefono squillò, improvvisamente, sulle note di “Bang Bang, he shot me down” di Nancy Sinatra, cantato nel 1966. “Ca..Carlos!?” esclamò sorpreso il fratello, mentre appoggiava le pinzette per mettersi a rispondere a due mani. Se chiamava da tanto lontano, doveva trattarsi di una questione davvero importante?

Aracnidi: gli avventurieri del regno della natura. Il ragno con la sua tela e il veleno (talvolta) letale, stregone del processo architettonico, in grado di catturare creature molto più grandi di lui grazie alla furbizia e la preparazione. Gli urypigi dalla coda a frusta, che puntano sulle loro dimensioni e la rapidità nel ghermire la preda, diretti come guerrieri barbari della Cimmeria. E poi ci sono loro…Gli scorpioni. Forti, si. Veloci, se necessario. Ma sopratutto, furtivi. Abituati a muoversi di notte per non attirare l’attenzione, e capaci di giungere alle spalle del bocconcino selezionato, prima di colpirlo in un solo fluido movimento grazie all’impiego del telson, il pigidio specializzato sull’ultimo segmento della coda. Letteralmente inarrestabili, a meno che… Si renda necessario combattere. Nel qual caso, necessitano della giusta armatura…

scienza

La maledizione geotermica del paese spezzato a metà

Situato nella parte meridionale dello stato confederato tedesco del Baden-Württemberg, poco fuori la grande Foresta Nera, l’antico comune di Staufen im Breisgau non sembra avere, da lontano, alcun tipo di problema. Ma le apparenze spesso ingannano e questo luogo, legato indissolubilmente al nome del Dr. Faust, l’alchimista che aveva fatto uno sfortunato patto col diavolo, ha continuato a suo modo la tradizione d’iniziative contrarie al senso comune e al concetto stesso di prudenza; con al centro dell’intera vicenda, stavolta, la figura del borgomastro Michael Benitz, anche detto il sindaco locale, che nel 2007 ebbe l’idea di firmare il progetto per un appalto che sulla carta, sembrava straordinariamente intelligente, conveniente e moderno. Riscaldare il vecchio palazzo del municipio senza spendere un solo euro di gas, legna o altro tipo di carburante? Cos’altro vorresti dalla vita? Grazie alla soluzione della pompa geotermica di calore, ovvero alcuni profondi fori verticali, collegati a una serpentina, pensati per attingere alla temperatura naturalmente più elevata del sottosuolo al di sotto dei 6 metri. Una meccanismo che utilizzabile anche in estate per raffreddare gli ambienti, grazie all’inversione del sistema a induzione e trasferimento della temperatura. Se non che, come nel racconto popolare reso per la prima volta celebre in Europa dal drammaturgo Christopher Marlowe, prendere accordi coi signori del sottosuolo non è semplice, ed è proprio quando le cose sembrano volgere per il meglio, che le scritte in piccolo svelano il cavillo nascosto, mentre le circostanze prendono una piega oggettivamente nefasta. Tutto iniziò, come spesso càpita, con una crepa: un semplice taglio longitudinale, su una delle pareti del palazzo coinvolto, liquidato dai portavoce del sindaco come un danno “soltanto estetico” e chiaramente di poco conto. Se non che, gradualmente, lo spacco continuò ad allargarsi, iniziando a propagarsi fino ai palazzi vicini. Se avete presente il tipico paese in collina dell’epoca tardo-medievale, come ne abbiamo innumerevoli anche qui da noi in Italia, ben conoscete il modo in cui i nostri antenati amassero costruire le case l’una a ridosso dell’altra, al fine di garantirsi un maggior grado di stabilità. Soltanto che, proprio adesso a secoli di distanza, questo stile urbanistico stava rivelando la sua principale debolezza: uno dopo l’altro, gli edifici del centro storico furono raggiunti da questa ragnatela in corso progressivo d’ampliamento, compresa la stessa locanda (gasthaus) Löwen, dove secondo la leggenda Faust si sarebbe fatto accidentalmente saltare in aria, mentre tentava di trasformare il piombo in oro.

Che cosa fosse effettivamente successo in un primo momento non fu chiaro, benché l’origine e le tempistiche del problema avessero permesso di puntare quasi immediatamente il dito contro il progetto del sindaco Benitz, portato avanti con la collaborazione del governo federale e il supporto tecnico di una compagnia austriaca, la Wälderbau GmbH. Il quale, benché condotto attraverso tecnologie “allo stato dell’arte” sembrava aver tralasciato una particolare direttiva vigente nel Baden-Württemberg, che sconsigliava la trivellazione in presenza di condizioni geologiche incerte, almeno prima di aver effettuato adeguate indagini nel sottosuolo. Quando qui, a dire il vero, più che incerte le condizioni erano infide, ovvero poste in opera dal signore infernale Mefistofele in persona. Se guardi una collina da fuori, in effetti, che cosa puoi rilevare? Soltanto la sua forma, giammai il contenuto. Che in questo caso era costituito da un particolare tipo di roccia calcarea noto come anidrite, composta primariamente da solfato di calcio CaSO (4). La quale ha una caratteristica molto pericolosa: la tendenza a trasformarsi, una volta venuta a contatto con sufficienti quantità d’acqua, in comune gesso, aumentando il proprio volume di fino al 60%. Ora persino un elemento di disturbo come il nuovo impianto di riscaldamento del sindaco, in condizioni normali, non avrebbe dovuto innescare la drammatica reazione chimica in questione. Il fluido di trivellazione pompato nel sottosuolo non aveva certamente raggiunto quantità sufficienti a causare danni, mentre nessuno avrebbe certamente collegato alcun tipo di scarico ai nuovi pozzi verticali nascosti sotto il pavimento del municipio. Se non che, combinazione vincente: sotto la stesso strato di anidrite, era già presente da tempo immemore una falda acquifera dimenticata. Compressa dal peso della Terra stessa, e in attesa di null’altro che un pratico foro da cui scaturire ferocemente, in senso contrario rispetto all’orientamento della forza di gravità. Così una volta raggiunta dalla trivella, l’acqua ha iniziato a risalire l’annulus (l’intercapedine attraverso cui viene espulso il materiale di scavo) propagandosi attraverso lo strato superiore. E la città ha iniziato, incredibilmente, a salire…

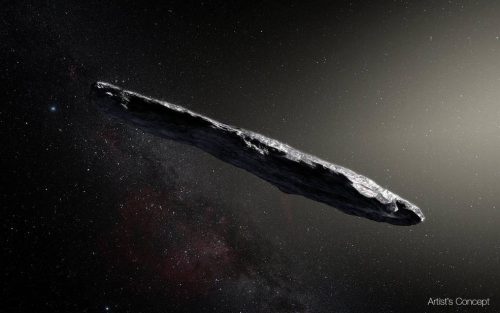

La strana forma del primo visitatore interstellare

A/2017 U1 alias ʻOumuamua: ora che è stato finalmente pubblicato lo studio di Karen J. Meech et al, scienziata dell’osservatorio hawaiano Pan-STARRS per il rilevamento di asteroidi, relativo all’oggetto avvistato nello spazio per la prima volta il 19 ottobre quando ci aveva appena sorpassato, ed era già in viaggio verso la zona periferica del Sistema Solare, possiamo finalmente affermare, con tutte le statistiche del caso alla mano, che non abbiamo davvero compreso quale fosse la sua natura. Lungo, lunghissimo e veloce, velocissimo, al punto da poter sembrare a una mente abbastanza fervida una sorta di astronave dai 400 metri di scafo. E poi del tutto privo della corona di emissioni glaciali che ci si aspetta come parte inscindibile di qualsiasi cometa proveniente dalla nube di Oort. Per non parlare della traiettoria. Una lunga parabola proveniente dall’apice solare, ovvero la direzione in cui la nostra stella con l’intero sistema di pianeti abbinato, si sposta da tempo incalcolabile nel grande spazio del braccio galattico di nostra appartenenza. Quasi come se un “Messaggero che viene per primo da lontano” (questo il significato del suo nome in lingua polinesiana) fosse stato inviato eoni fa ad accoglierci dalla costellazione del Cigno, o qualsiasi altra cosa si fosse trovata al suo posto svariati miliardi di anni fa. E se questa è davvero la ragione della sua esistenza, beh, bisognerà pur farlo notare agli alieni: dovete ricalcolare le aspettative. Non c’è nessun metodo attualmente a nostra disposizione tecnologica, che ci avrebbe permesso d’intercettare ed analizzare un simile bolide cosmico scagliato verso l’infinito. A meno di voler credere, e finalmente finanziare, un progetto come quello della cooperativa scientifica Breakthrough Starshot, che dall’anno scorso, con il supporto del miliardario Yuri Milner, Mark Zuckerberg e il fisico Stephen Hawking, ha proposto la costruzione del primo veliero in grado di muoversi attraverso l’effetto del vento solare, per andare più lontano e più veloce di qualsiasi altro mezzo mai costruito dall’uomo. Perché, non fatevi illusioni: proprio questa è la condizione già posseduta dall’oggetto in questione, ormai già sito tra Marte e Giove e sempre più tenue all’interno dell’inquadratura dei più potenti telescopi terrestri. Tra cui il VLT (Very Large Telescope) dell’agenzia ESO, costruito sopra il massiccio cileno del Cerro Paranal, strumento attraverso cui è stato possibile effettuare molti dei rilevamenti più interessanti in merito all’intrigante ʻOumuamua.

Ci si è arrivati, inevitabilmente, per gradi. In un primo momento si è notato come la non-cometa sembrasse cambiare regolarmente luminosità con un variazione di magnitudine di circa 1,2. Una situazione spiegabile soltanto con l’identificazione di una forma decisamente oblunga, con un rapporto di lunghezza superiore alla larghezza di almeno tre volte, ed un periodo di rotazione tra le 3 e le 5 ore. In senso marcatamente orizzontale, ovvero come una penna che ruota sul tavolo, oppure alla maniera di un boomerang che non incontri alcuna resistenza dell’aria. Il che è già di per se stupefacente, perché nonostante la composizione rilevata dallo spettrografo dei telescopi non sia poi così dissimile da quella degli asteroidi nostrani (per lo più roccia e/o metallo, nessun minerale ignoto) non esiste semplicemente all’interno del Sistema Solare nessun presupposto capace di dare le origini ad una forma così affusolata. E soprattutto, per l’oggetto che riesce andarci più vicino, l’asteroide della cintura principale 216 Kleopatra, si sta parlando di condizioni d’origine e caratteristiche decisamente diverse: trattasi, in effetti, di un asteroide binario a contatto, ovvero la composizione di due pietre spaziali, che attratte dalla vicendevole forza di gravità si sono fuse in uno, con una caratteristica forma a manubrio per il sollevamento pesi, o osso da dare in pasto a un abbaiante terrier. Per niente paragonabile, insomma, alla forma quasi aerodinamica dell’oggetto venuto da fuori, la cui origine naturale, dunque (benché tutt’altro che impossibile) è destinata a rimanere la base di ipotesi che potranno susseguirsi per molte altre generazioni a partire da ora. A meno che, nel tempo intercorso, non ci riesca di osservare qualcos’altro di simile, magari stavolta in condizioni che ne permettano l’effettiva cattura…

L’incredibile genoma del pesce elefante

Se c’è un lato positivo nel trascorrere la propria vita inseguendo una chimera, è che prima o poi potrebbe capitare di riuscire a prenderla. Ed allora, finalmente, si avrà chiara l’intenzione ultima della Natura. Considera, ad esempio, un pachiderma. Animale composito, nel senso che i suoi tratti rilevanti appaiono creati in modo casuale: una lunga proboscide serpentiforme, orecchie simili a dei radar della seconda guerra mondiale. Lunghe, appuntite zanne per difendere se stessi e il branco. Sarebbe difficile negare che se esiste un animale frutto degli esperimenti genetici degli antichi alieni… Dumbo, dopo tutto, ne è la prova: stranezza chiama stranezza. E una volta preso atto che un cucciolo in un circo può imparare, con l’aiuto dei disegnatori, a staccarsi dal suolo e fluttuare libero nell’aria, cosa accadrebbe qualora il suo DNA secondario derivasse, invece, da uno squalo di 70-120 cm di lunghezza? Ancora più improbabile? Tutt’altro. Siamo adesso, a dire il vero, dentro il regno della pura e semplice realtà. E vi dirò di più: persino la nostra discendenza umana, in un senso tutt’altro che astratto, deriva dall’identico (o quasi) antenato del genus Callorhinchus, ordine chimeriformi, fossile vivente e a dire il vero, il singolo animale più primitivo che ancora nuoti, strisci, barrisca o voli tra le lande dell’azzurro pianeta nostrano. Celacanto incluso. Rispetto a noi che abbiamo, nel nostro codice genetico, circa 3,2 miliardi di basi, lui ne vanta poco meno di uno. È il più corto dell’intero regno vertebrato. Persino meno esteso di taluni vegetali. E questo non tanto per una questione di semplicità generativa, quanto per un aspetto particolarmente rilevante della sua posizione nell’alto albero della vita: il callorinco, come viene generalmente italianizzato il nome, non si è mai effettivamente evoluto, restando a costituire in chiari termini il più antico degli Gnatostomi, ovvero gli animali dotati di mascella per facilitare l’assunzione del cibo. Vi ricorda nulla? Benché tale strumento sia sensibilmente diverso dal nostro ausilio alla masticazione o quello dei suoi parenti più prossimi, gli squali, in quanto saldata in modo rigido al cranio. Ragione per cui, al fine di svolgere la propria funzione determinante, la bocca di questo pesce cartilagineo (condroitto) è fornita di una particolare appendice carnosa, che è poi l’origine del suo particolare nome: spesso definita una proboscide, benché assomigli a tutti gli effetti a qualcosa d’altro. Ovvero, fra tutti gli oggetti, il vòmere, ovvero la parte anteriore dell’aratro, concepita per rovesciare e dissestare il suolo. Qualcosa che, nei secoli, si è adattato a fare pure il callorinco.

I pesci elefante, o pesce gallo come usano chiamarli in Sudamerica, uno dei loro tre territori di provenienza, risultano infatti troppo lenti per riuscire a catturare i loro distanti cugini, i pesci dotati di scheletro osseo, mentre fluttuano con le loro ampie pinne pettorali simili ad ali, preferendogli quindi come pasto quotidiano i molluschi presi a largo della costa, i granchi e gli altri piccoli organismi che riescono a trovare presso i loro fondali preferiti, alla profondità di 200 metri o più. Nel “Dizionario pittoresco della storia naturale e delle manifatture” del 1840, un testo in italiano basato sui viaggi e le ricerche del celebre biologo naturale francese Félix Édouard Guérin-Méneville, si parla brevemente di questi pesci, erroneamente inseriti tra gli sturionidi e dei quali si dice esista una singola specie, che abita in maniera generica nel vasto ambiente dei “mari meridionali”. Oggi, invece, ne vengono generalmente riconosciute tre, rispettivamente abitanti presso le coste del Brasile, Uruguay, Argentina, Cile e Perù (Callorhinchus callorynchus); Africa meridionale (Callorhinchus capensis) ed Australia, Tasmania e Nuova Zelanda (Callorhinchus milii) dove viene generalmente associato alla figura piuttosto spettrale dello “squalo fantasma”, generalmente qualche chimeride delle ancor più estreme profondità. Benché la protuberanza carnosa usata per nutrirsi dimostri chiaramente l’appartenenza a questa specifica genìa. Per non parlare delle abitudini e il particolare stile di vita…