Nel museo Città dell’Automobile di Mulhouse, nell’Alsazia francese, si trova esposta una vettura tanto insolita che addirittura in un salone pieno di Bugatti di gran pregio, si è più volte dimostrata in grado di catalizzare l’attenzione dei visitatori. Lunga poco più di due metri e larga uno e mezzo, appena sufficienti a contenere il sedile del conduttore più quello di un singolo passeggero, il veicolo appare costruito primariamente in due materiali: un guscio bombato di metallo nella parte posteriore, e la grande bolla di plexiglass, priva di pilastri o altri elementi in grado di ridurre la visibilità stradale, concepita come interfaccia tra i due occupanti e l’universo scorrevole della città di Parigi. Concettualmente non dissimile da una macchina contemporanea come una Renault Twizy, Citroen Ami o la recente Smart versione EQ, in forza di un motore elettrico capace di farle raggiungere agevolmente i 70 Km orari, lo strano veicolo non manca mai di stupire per la targhetta di accompagnamento che evidenzia l’anno di produzione. Ovvero il 1942, all’apice non solo dei drammatici eventi della seconda guerra mondiale, ma dell’occupazione militare della Francia stessa ad opera delle forze militari tedesche. O forse sarebbe più opportuno dire “costruita” per l’iniziativa e l’opera di un singolo brillante progettista, destinato a diventare celebre nel suo paese di appartenenza grazie ai molti contributi dati al mondo dei trasporti stradali, ferroviari ed aerei. Tuttavia non sono molti, sfortunatamente, a conoscere in Europa l’opera di Paul Jean Arzens, vissuto tra il 1903 e il 1990, autore tra le altre cose del caratteristico aspetto di molte locomotive francesi della Alsthom ed SNCF tra gli anni ’60 e ’70, riconoscibili per la caratteristica parte frontale a nez cassés (letteralmente: naso rotto) con il profilo simile a quello di una lettera “Z” o nell’idea del suo creatore formatosi alla Scuola delle Belle Arti di Parigi, un corridore pronto ai blocchi di partenza di Olimpiadi ormai lontane. Con una passione per le soluzioni estetiche d’ispirazione naturalistica, o per usare un termine maggiormente specifico “bionica” che si riflette a pieno titolo nelle sue creazioni giovanili appartenenti al mondo dell’automobilismo fuoriserie, visto come nessuna casa automobilistica fosse effettivamente destinata, nel corso della sua lunga carriera, ad approvare la produzione in serie per una delle sue intriganti soluzioni veicolari. Un solo esemplare sarebbe stato messo al mondo, quindi, dell’appropriatamente denominato Œuf (uovo) électrique, così come della sua creazione antecedente ed altrettanto notevole della Baleine del 1938 (la Balena) un’impressionante roadster a due posti, se così possiamo ancora azzardarci a definirla, della lunghezza 7 metri e il peso complessivo tutto sommato contenuto di 1099 Kg, grazie a un copioso impiego di alluminio, per cui l’autore si era ispirato direttamente e dichiaratamente al mondo allora avveniristico dell’aviazione. Un veicolo dall’aspetto tanto distintivo da essere comparsa in almeno due fumetti francesi, la Menace diabolique del 1979 e l’eterno Spirou, in un recente album pubblicato successivamente agli anni 2010, con la sua linea dal riconoscibile stile Art Déco e la griglia frontale del radiatore in grado di alludere ai fanoni del più grande animale oceanico della Terra, con all’interno nascosta la forma normalmente invisibile dei fari. Una visione certamente in grado di stupire e sconvolgere chiunque la dovesse scorgere in arrivo nei propri specchietti retrovisori, ma concettualmente del tutto all’opposto del più famoso “Uovo” nato in un contesto d’utilizzo certamente diverso, risultando perfettamente complementare a tale Batmobile d’anteguerra. Non a caso, il costruttore di entrambe, partendo dal suo celebre studio col soffitto totalmente trasparente in rue de Vaugirard, avrebbe continuato a farne un frequente uso stradale fino alla veneranda età di 87 anni…

francia

L’eredità storica dell’uomo che mangiò 18 biciclette, 15 carrelli della spesa e un aereo

Uccidere per sopravvivere, divorare allo scopo di ottenere la prosperità. In quella voragine che si spalanca innanzi alla condanna, quotidiana, di creature, materiali e risorse… Un apparato che comincia col pedissequo sminuzzamento, tra la pluralità di aguzzi denti, sopra il moto serpentino di una lingua ed a seguire giù nella voragine di un tubo, fino a quella sacca ricolma d’acido che è lo stomaco umano. Esiste nulla, a ben pensarci, di più orribile del nutrimento? Cibo per l’anima e soddisfazione dell’anelito, che antepone la necessità dell’individuo all’integrità della sua anima e del mondo. Che ancor più orribile diventa, quando si scelga di applicare un distinguo dalle naturali necessità che condizionano la nostra vita: bulimia, anoressia, apatia ed ogni altra immaginabile tipo di malattia, mentre il corpo deperisce e in breve tempo lo segue la mente, fino alla cessazione di ogni necessaria funzionalità dell’organismo. Per non parlare della pica, condizione assai specifica (e per fortuna, piuttosto rara) il cui nome deriva dal termine latino che significa gazza, un uccello ritenuto all’epoca capace di mangiare qualsiasi cosa. Il cui strano anelito, per l’appunto, viene comunemente ritrovato in chi ha l’inclinazione a fagocitare ogni possibile materiale, indipendentemente dal suo contenuto nutriente oppur nocivo, addirittura velenoso. Tendenza simile a quella di un infante, che spesso conduce a un’esistenza dolorosa e in ultima analisi, una dolorosa dipartita prima del raggiungimento della tarda età. A meno che…

Un sistema digerente d’acciaio, e una ferrea volontà fondata sull’esperienza. Unita al desiderio d’iscrivere il proprio nome a lettere di fuoco nella storia della gastronomia globale. Simili punti di forza sembrerebbero aver guidato le scelte di vita di Michel Lotito alias Monsieur Mangetout (1950-2007) il francese originario di Grenoble che sotto lo sguardo dei suoi amici prima, quindi le telecamere e i rappresentanti del Guinness dei Primati, riuscì a fagocitare l’impossibile a vantaggio di un pubblico ludibrio mai del tutto ipotetico o privo di basi pratiche d’apprezzamento collettivo. Ciò in quanto il suo metodo privo di termini di paragone, praticato per una buona parte dei suoi 57 anni su questa Terra, prevedeva la consumazione a più riprese anche di oggetti particolarmente ingombranti, gradualmente trangugiati con l’ausilio di copiose quantità d’olio minerale, attraverso periodi capaci di durare settimane, mesi o persino anni. Come nel caso maggiormente celebre del Cessna 150, da lui consumato tra il 1978 e il 1980 dopo averlo smontato un pezzo alla volta ed introdotto attraverso la fornace posizionata tra il suo naso ed il mento. Senza riportare, a quanto certificò il suo medico, alcun tipo di conseguenza grave per la sua salute, in forza di uno stomaco capace di resistere agli spigoli aguzzi del metallo e persino metabolizzare stoffa, gomma e altri materiali, grazie a succhi gastrici eccezionalmente corrosivi. Una capacità che l’uomo scelse di mettere a frutto verso l’acquisizione della celebrità, mangiando tra le altre cose nel corso della sua carriera: biciclette, lampadari, letti, carrelli del supermercato, un paio di sci, un computer. Quando vari articoli iniziarono a comparire, in giro per la Francia, sulle presunte conseguenze letali di un’attività tanto sregolata, Lotito chiamò le telecamere, sotto il cui sguardo si affrettò a consumare la sua stessa bara. Alla ricezione della placca commemorativa d’ottone per il riconoscimento di “dieta più bizzarra” da parte del Guinness, la fece a pezzi e fagocitò anche quella. Anticipando in un certo senso, se vogliamo, l’inclinazione a fare qualsiasi cosa pur di mantenere la celebrità, in maniera analoga alle abitudini di tanti odierni frequentatori di Instagram e TikTok. I quali forse non avrebbero potuto cogliere, in assenza di nozioni storiche in materia, la precisa corrente operativa ed il contesto nazionale in cui costui riusciva a muoversi, come prolungamento fino all’epoca contemporanea di un asse originariamente posto in essere da almeno due insigni predecessori. Ed a partire da quell’evento epocale, che sarebbe stato per l’intera Europa la grande rivoluzione di Francia…

L’elettrizzante corsa della prima macchina capace di superare i 100 Km orari

Le nubi iniziavano a addensarsi minacciose, sulla piana erbosa di Achères dove trovava posto il nuovo impianto per il trattamento delle acque reflue provenienti dal sottosuolo della vicina Parigi. Un luogo destinato a passare alla storia, in quel fatidico 29 aprile 1899, per un’ancor più notevole (e meno maleodorante) passaggio nella storia della tecnologia: la dimostrazione tanto a lungo meritata che le auto dotate di batterie, per loro implicita natura, erano superiori alle due alternative motoristiche più diffuse. Uno spalto improvvisato era stato montato dal sindaco del vicino comune omonimo, dove si affollavano i giornalisti e rappresentanti delle tre fazioni oggetto della contesa: vaporisti, petrolieri ed elettricisti. Ma soprattutto appartenenti a questa terza categoria, per il semplice fatto che i due partecipanti alla tenzone avrebbero guidato per l’appunto, durante quella semplice gara, auto incapaci di produrre alcun suono udibile in fase d’accelerazione, marcia e frenata. Il duca Gaston de Chasseloup-Laubat, con i folti baffi ed il cappello da corsa sopra l’elegante impermeabile, guardò ancora una volta in direzione del suo avversario. Il facoltoso figlio di commercianti di prodotti in gomma, proveniente dal Belgio, dalla folta barba rossa e una sfolgorante serie di successi nella registrazione di record di velocità pregressi. “Mio rivale, mio collega.” Pensò tra se e se il nobile della Charente (regione della Nuova Aquitania) che aveva iniziato con l’automobilismo facendo da autista a suo fratello, il marchese Samuel Prosper, discendente diretto del più importante geniere militare soltanto 30 anni prima al servizio dell’Imperatore Napoleone III. Così chiuse il cofano della sua famosa Jeantaud Duc, prodotta dall’omonimo e migliore fabbricante di Parigi, per scrutare ancora una volta il veicolo e l’uomo che avrebbe dovuto sfidare. Camille Jenatzy si trovava a bordo, ancora una volta, del suo strano sigaro dal numero di telaio 22 che la stampa aveva iniziato a chiamare La Jamais Contente, su suggerimento del suo stesso creatore e proprietario, forse alludendo all’aspirazione avventurosa di chi tenta di stabilire nuovi record. Forse con riferimento ai precedenti insuccessi riportati in occasioni del tutto simili a quella presente. Mancata partenza, problemi all’alimentazione, guasti di varia natura successivamente alla prima vittoria incontrastata nel 1898, in una gara in salita contro la Léon Bollée tri-car, lungo la collina del castello di Chanteloup alla vertiginosa velocità di circa 20 Km/h. “Ma quella, avrei potuto batterla facilmente anche con la mia Jeantaud” Pensò tra se e se il duca, che nel frattempo aveva superato di 9 secondi il ciclista che lui e il barbarossa belga si erano impegnati a superare, mentre l’auto della controparte cessava improvvisamente di funzionare. Battendolo di nuovo, a gennaio del 1899, con 69 Km/h contro 65 sul chilometro lanciato in territorio pianeggiante. Ed ancora 91 Km/h il 4 marzo dello stesso anno, superando di gran lunga qualsiasi altra velocità mai raggiunta da un autista veicolare fino a quel giorno. Perciò Gaston era piuttosto sicuro, ancora una volta, di poter riuscire a trionfare contro quell’uomo venuto da lontano.

Nessuno, d’altra parte, avrebbe potuto dare una grande fiducia alla Jamais Contente sulla base del suo bizzarro aspetto. La forma simmetrica per ragioni di aerodinamica, che la faceva assomigliare a una bombola per il gas. Ma la posizione del pilota sporgente vistosamente verso l’alto, come si trovasse a cavallo (naturalmente, senza nessun tipo di cintura di sicurezza) e soprattutto quelle ruote piccolissime, con pneumatici prodotte da una nuova e sconosciuta azienda che prendeva il nome di Michelin. Questo perché il suo creatore belga, nel creare la prima vettura della storia realizzata ad hoc per lo stabilimento di un nuovo record di velocità (essenzialmente, la prima “Formula 1”) aveva scelto di piazzare l’intero blocco del motore elettrico sopra il semiasse anteriore, eliminando in questo modo la perdita d’energia dovuto all’inefficienza degli antichi sistemi di trasmissione veicolare. Una scelta, assieme a molte altre fatte in quel particolare contesto, destinate a rivelarsi capaci di capovolgere le aspettative, fornendogli l’accesso ai magnifici allori della vittoria…

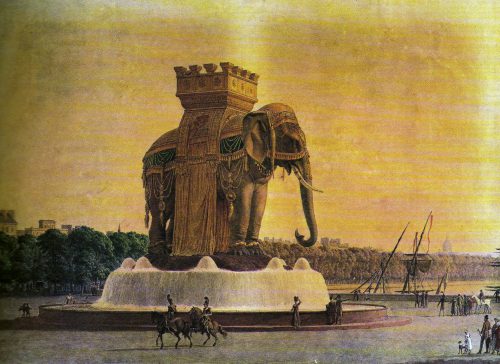

Il trionfale inizio, e l’ancor più tragico destino, dei cinque grandi elefanti di Parigi

Visioni possibili e universi traslucidi, luoghi alternativi lungo il corso mai perfettamente prevedibile della storia. Così la capitale della Francia, città di pietra o città delle luci a seconda dei punti di vista, fu prossima nell’ora dei trascorsi giorni a trasformarsi anche in qualcosa d’altro: la capitale europea dei pachidermi. Giganti dalle grandi orecchie e l’ancor più impressionante naso, la coda lieve ma selvaggia, il dorso tanto alto e resistente da riuscire a sostenere, sulla base delle proprie aspettative, interi castelli, statue formidabili o la stessa aspettativa della gente. Di un popolo per quella volta unito, e forte, al punto da poter aprire il proprio cuore alla profonda verità di una savana senza tempo. Che di suo conto, aspirava a guadagnarsene uno, come quel fatidico 1758, quando il giovanissimo architetto Charles François Ribart de Chamoust, allora poco più che diciottenne, presentò alla corte di Luigi XV il progetto per un curioso e impressionante monumento, concepito per celebrare il trionfo del sovrano nella guerra di successione austriaca. Sostanzialmente, nient’altro che un intero edificio a tre piani, alto svariate decine di metri, con una torre centrale sormontata dalla statua del re, un soggiorno pieno d’alberi (!) per ricreare l’atmosfera della giungla, una sala da ballo ornata di specchi dedicata al “passato e al futuro” e vari ambienti dotati di finestre panoramiche sulla città di Parigi. Edificio con la forma, neanche a dirlo, di un elefante. Dalla cui proboscide sgorgava l’acqua di una fontana! Luogo presunto per una simile impressionante meraviglia, nient’altro che la Place de l’Étoile (Piazza della Stella) dove numerose arterie urbane convergevano, assieme all’asse storico dei tanti e tali monumenti della città. Luogo destinato ad essere rinominato in epoca recente Piazza Charles de Gaulle, ma non prima che Napoleone stesso qualche generazione dopo, all’apice del suo potere e della sua magnificenza, proprio qui facesse costruire il suo arco trionfale, direttamente ispirato a quello di Tito nella città di Roma. Se non che all’inizio del XIX secolo, c’era soltanto una corrente in grado di rivaleggiare con la passione universale nei confronti del Neoclassicismo: quella instradata e determinata dal fascino dell’Esotico, un mondo all’altro capo del mare le cui storie tornavano indietro grazie ai viaggi dei soldati e dei marinai. Tra i quali Bonaparte, da pochi anni reduce della sua prima sconfitta in Egitto, esperienza che nondimeno riuscì inaspettatamente a contribuire al suo prestigio e la capacità di catturare l’immaginazione del popolo europeo. E fu così che nei suoi sogni, all’improvviso, prese un posto di primo piano il grande pachiderma che stavolta, avrebbe preso un’evidente forma fisica, sebbene provvisoria e destinata a durare non troppo a lungo. Era dunque il 1908, quando per la prima volta l’Imperatore in persona descrisse la sua idea: un maestoso elefante di bronzo con splendenti zampilli d’acqua attorno, alto (almeno) 24 metri, creato a partire da una fusione dei cannoni dei suoi molti nemici. Il quale avrebbe trovato posto non più a Place de l’Étoile (ormai destinata, come accennato poco sopra, ad ospitare tutt’altro monumento) bensì in quell’altro luogo di primaria importanza per la storia di Parigi, la piazza antistante alle rovine di quella che era stata la possente Bastiglia. Fortezza e carcere capace di rappresentare il simbolo, mai realmente dimenticato, di un potere governativo giudicato iniquo, laddove le onde travagliate del mare di Francia avrebbero semplicemente rimpiazzato una dinastia con l’altra, e poi di nuovo, ancora per cinque generazioni a venire.

Fatto sta che un letterale quadrupede con tanto di fontana, qui ci sarebbe stato realmente per un periodo di 33 anni, al punto da venire puntualmente descritto da Victor Hugo, nel suo romanzo del 1862 Les Misérables, in un’epoca prossima alla fine della sua utilità e conseguente demolizione. Una degradazione motivata dal fatto che il pur celebre elefante della Bastiglia, in effetti, non fu mai altro che il modello in legno e gesso fortemente voluto dal secondo architetto incaricato di costruirlo, Jean-Antoine Alavoine dopo che il collega Jacques Cellerier aveva dato le dimissioni, affinché il committente potesse farsi un’idea sufficientemente chiara del suo aspetto ad opera completata. Ponendo le basi pienamente apprezzabili, di quella che sarebbe diventata una delle metafore più celebri della Francia post-rivoluzionaria…