Trovare un ago in un pagliaio non è mai una cosa semplice, soprattutto quando si scopre di averlo cercato per quasi un secolo nel pagliaio sbagliato. Così dev’essere sembrato di aver fatto, all’intera comunità scientifica dei vulcanologi, alla recente pubblicazione di uno studio relativo ad uno degli eventi climatici più significativi del XIX secolo. Avvenuto nel 1831, uno dei cosiddetti “anni senza estate” come quello celebre in letteratura di 16 anni prima, per aver costretto a rifugiarsi in una baita svizzera Mary Shelley e Lord Byron, dove scrissero rispettivamente il romanzo Frankenstein e la poesia nichilista Darkness, che parlava della distruzione del Sole. Evento quest’ultimo studiato tanto a lungo ed approfonditamente, da aver gettato alcuni presupposti relativi alla contestualizzazione del raffreddamento temporaneo terrestre dovuto ad eruzioni vulcaniche, tali da condizionare l’applicazione di tale concetto secondo rigidi criteri che sembravano corretti in ogni circostanza di questo tipo: l’Ilopango in Perù nel 536 d.C; il monte Rinjani a Lombok nel 1257; il devastante scoppio nel 1883 del Kratatoa; Tambora nel 1815 e naturalmente, il monte Pinatubo nel recente 1991, capace di raffreddare ogni singolo mese di quell’anno rispetto alle medie globali acclarate. Tutti luoghi situati in prossimità dell’Equatore, nella maggior parte dei casi verificabili grazie a testimonianze coéve tramandate fino alla nostra epoca, dei rispettivi popoli direttamente coinvolti nelle devastanti catastrofi geologiche superiori al grado 4 della scala VEI. Laddove il caso specifico del 1831, menzionato anch’esso da coloro che lo vissero in prima persona, fu sempre in grado di distinguersi per l’assenza di un fattore scatenante chiaro. Possibile che la Terra fosse stata raffreddata da un vulcano, se nessuna montagna venne vista risvegliarsi in quel particolare periodo della storia umana? Ponendosi tale domanda, scienziati dell’università scozzese di St. Andrews, divisione per la ricerca ambientale, decisero perciò nel 2023 di recarsi in Groenlandia, mettendo in pratica uno dei principali metodi a nostra disposizione nella ricerca dello stato atmosferico di epoche remotamente trascorse. Procedendo all’estrazione di un certo numero di cilindrici campioni di carotaggio dal permafrost, per procedere ad un audit dei diversi livelli di profondità, ciascuno corrispondente ad un diverso periodo di accumulo degli spessi strati ghiacciati. Finalità per la quale Hutchison, Sugden, Burke e Plunkett si sarebbero trovati ad applicare l’approccio particolarmente avveniristico della microscopia elettronica, identificando in questo modo l’innegabile composizione delle particelle di tefra (polvere di cenere riolitica) databili perfettamente all’anno incriminato. Con in più una presa di coscienza collaterale, niente meno che rivoluzionaria: dato l’alto accumulo del materiale in questione, qui si era infatti determinato che l’eruzione del 1831, diversamente dalle altre fin qui citate, doveva aver avuto luogo nell’estremo settentrione, possibilmente entro il Circolo Polare Artico. La caccia, a questo punto, era aperta…

giappone

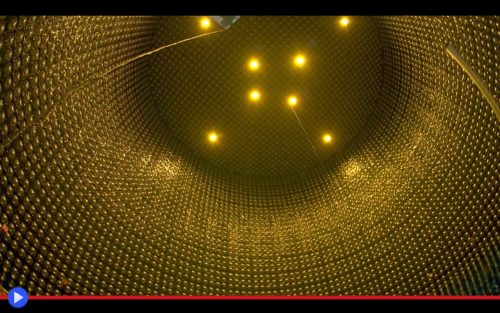

Datemi neutrini: lamine di luce per l’enorme calice nel sottosuolo della montagna

Scrutare l’invisibile tende a richiedere l’impiego di uno sfondo adeguato. Il che significa, un mezzo entro il quale lo status quo possa essere influenzato dal passaggio di un’entità che sfugge normalmente alla percezione e la coscienza dell’uomo. Questo è il principio dell’utile strumento del contatore Geiger, sostanzialmente un piccolo tubo pieno di gas, elio, neon o argon, all’interno del quale particelle di radiazioni ionizzanti producono una leggera carica elettrica, tradotta dal sistema in numeri del display situato all’esterno. Perciò ingrandisci quello stesso approccio funzionale mille, duemila volte, ed ogni cosa diventerà possibile; persino scrutare fino al nocciolo dell’annosa questione, sulla natura stessa ed il funzionamento dell’Universo. Leptoni: particelle facenti parte della materia la cui infinitesimale piccolezza permette di accertare l’esistenza soltanto indirettamente, in funzione degli effetti che producono nei rispettivi contesti d’appartenenza. Eppure persino tra queste, esistono classi diverse d’impercettibilità inerente. Laddove fondamentale per la produzione degli stessi legami chimici in quanto tali, risulta essere il microscopico elettrone, portatore di una carica negativa che si riflette nella costruzione di qualsiasi molecola a noi nota. Mentre meramente teorico sarebbe rimasto, fino al 1930 grazie al lavoro di Wolfgang Pauli, l’esistenza del suo cugino neutrino, privo d’interazione elettromagnetica di qualsivoglia tipo. Tanto che, inerti all’interazione forte, sarebbero stati considerati per quasi un secolo del tutto privi di una massa funzionale apparente.

E probabilmente lo sarebbero ancora oggi, se non fosse per l’intercorsa efficacia dimostrata a più riprese dall’osservatorio del monte Ikeno nella prefettura giapponese di Gifu, costruito a una profondità di 1.000 metri nell’ex-miniera di Mozumi con l’originale scopo di rilevare il decadimento protonico (missione destinata a rimanere ancora oggi incompleta) sotto la supervisione dell’Istituto della Ricerca sui Raggi Cosmici dell’Università di Tokyo. Ferma restando la stretta associazione del neutrino con tali fenomeni spaziali, per la cognizione acclarata che il passaggio di questi ultimi attraverso l’atmosfera terrestre tendesse ad indurre un decadimento delle particelle, tale da generarne una certa quantità inerente. Ragion per cui la prima iterazione del progetto, operativa per due anni a partire dal 1983, fu da subito associata all’osservazione cronologica delle ondate d’energia capaci d’investire la Terra, successivamente all’esplosione di una supernova distante, all’origine di diffusione di radiazioni oltre il grande vuoto del medium galattico interstellare. Già, ma come, esattamente? Grazie all’impiego apparente di una quantità spropositata di “lampadine”…

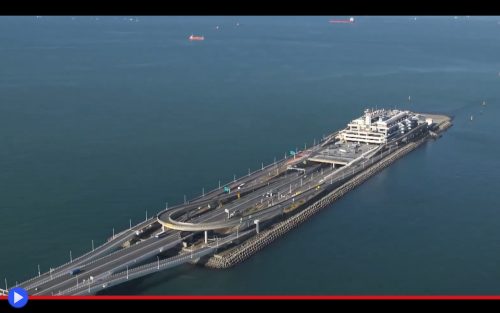

Il passaggio sommerso per il centro commerciale nel bel mezzo della baia di Tokyo

Nello scorrere le foto satellitari del Giappone, giunti al punto mediano del riconoscibile arco formato dalle tre isole principali di Kyushu, Honshu ed Hokkaido, l’osservatore tenderà a notare una corposa macchia di colore grigio, dove alberi o vegetazione paiono lasciare il campo all’impenetrabile barriera del cemento. Essa è, con tutti i suoi tentacoli caoticamente sovrapposti, la colossale hyper-city trantoriana di Tokyo. Con 37 milioni di persone inclini a condividere respiri, spazio vitale, sentimenti. E la costante necessità di crescere in molteplici direzioni allo stesso tempo. In effetti sarebbe sbagliato dire che se agli albori dell’epoca moderna, in molte nazioni è cominciato un rapido processo d’urbanizzazione, nel remoto arcipelago dell’Estremo Oriente una significativa percentuale di persone si è semplicemente trasferita lì, dove Tokugawa Ieyasu ebbe l’iniziativa di stabilire il proprio shogunato nel 1603. C’è dunque tanto da sorprendersi se l’edilizia civile ha visto dei legittimi profili d’espansione ovunque, inclusa l’acqua stessa dell’oceano antistante? Nella baia dove, assai famosamente, l’isola artificiale di Haneda ospita uno degli aeroporti più affollati al mondo. I cui visitatori all’orizzonte, in fase d’atterraggio, possono riuscire a scorgere un particolare edificio in mezzo ai flutti, formato da due oggetti triangolari simili per certi versi a delle vele gonfiate dal vento. Si tratta, per l’appunto, della Kaze no Tō (風の塔 – Torre del V.) neppure la parte maggiormente riconoscibile di quello che è stato il più lungo viale di collegamento marittimo in Asia e nel mondo fin dal remoto 1997, almeno fino all’inaugurazione del ponte-tunnel di Shenzhen–Zhongshan, presso l’affollata megalopoli alla foce del fiume delle Perle. Che da multipli punti di vista avrebbe ripreso lo schema progettuale e determinate soluzioni tecnologiche della qui presente Tokyo Aqua Line, ma probabilmente non l’aspetto distintivo d’integrare, in prossimità del punto mediano, quella che rimane ad oggi l’unica isola commerciale raggiungibile soltanto in automobile, dopo aver attraversato nel modo che si preferisce 4,4, oppure 9,6 Km di aperto mare. Quelli corrispondenti rispettivamente alla parte emersa di un viadotto a campata continua oppur la sua continuazione, in grado di assumere l’aspetto di un tunnel scavato con macchina trivellatrice alla profondità massima di 60 metri. Magari non la soluzione semplice, eppure l’unica possibile al fine di congiungere la zona industriale di Kawasaki con la penisola di Bōsō nella prefettura di Chiba, considerata l’alta quantità di grosse navi che attraversano continuamente questo tratto di mare, in aggiunta ai numerosi aerei di linea che ad ogni ora percorrono l’esatto punto dove avrebbero trovato posto i piloni di un ipotetico svettante ponte sospeso. Lasciando il posto a un’implementazione pratica degna di essere chiamata nell’ormai remoto margine del millennio, “Il progetto Apollo dell’ingegneria civile”, creando nel frattempo l’opportunità di edificare uno dei più bizzarri punti di riferimento cittadini…

Il gufo che venne dal cosmo, vagando nell’UFO dei boschi notturni

Dopo appena una dozzina di ore trascorse nello spazio di quell’orbita, fu dolorosamente evidente: la Terra non recava in alcun modo traccia di quel marchio, che su scala intergalattica caratterizza il gruppo dei pianeti illuminati. In altri termini, i suoi abitanti non avevano esperienze di contatto pregresso. Né la capacità inerente di comprendere l’aspetto, le motivazioni, le caratteristiche di un abitante del Cosmo Indiviso. Nonostante questo la creatura esploratrice ben sapeva di dover condurre a termine la sua missione; incontrare, comunicare, raccogliere una serie basilare d’informazioni, per conto del Concilio che tutt’ora finanziava i lunghi viaggi e il carburante della sua astronave. Così puntandone la prua verso una regione a caso del continente occidentale, atterrò a poca distanza da una piccola comunità, il cui nome, in base alle intercettazioni pregresse, sembrava essere Flatwoods. Con un senso di ansia latente, indossò laboriosamente la sua tuta protettiva, al fine di poter sopravvivere nell’aria colma di quel velenoso ossigeno, che la stragrande maggioranza delle creature locali sembrava essere in grado di respirare. Con il cappuccio a punta della pace chiaramente erto sopra il capo, la creatura fece dunque i primi passi in mezzo agli alberi della foresta. Gli animali sembravano amichevoli ed estremamente vari per foggia e dimensioni. Mentre iniziava, cautamente, a godersi l’esperienza ne arrivò tuttavia uno di un tipo marcatamente differente. Quadrupede, non particolarmente grande (gli arrivava appeno alle caviglie) l’essere in qualche maniera simile ai lupi di Rigel IV produceva un flusso ripetuto di onde sonore, trascrivibile come “Bark, bark, bark!” Ma la cosa peggiore fu il prefigurarsi tra le fronde di coloro che lo accompagnavano: sette presenze bipedi, due più grandi, cinque abbastanza ridotte da poter sembrare degli esemplari giovani e per questo ancor più imprevedibili nel comportamento. I mostri gridavano ripetutamente il nome del quadrupede, quindi si misero a conversare con fare concitato nella lingua incomprensibile del pianeta. Uno degli adulti, con espressione contratta, puntò allora un dito all’indirizzo dell’Esploratore interstellare. La parola “Mo-mostro!” Rappresenta una fedele traslitterazione delle sillabe impiegate. Accompagnate da un senso di ribrezzo ed assoluta ostilità, al che l’oggetto della sua attenzione non poté fare nulla diverso rispetto a quanto segue: un’emissione controllata di liquido repellente N5G2, capace di permeare per qualche minuto l’aria. Con un po’ di fortuna, nessuno degli indigeni avrebbe riportato danni permanenti. Quindi, con un lampo nello spettro visibile dei suoi due grandi occhi vermigli, lanciò verso i cieli il rapido segnale che attivava il teletrasporto.

Se soltanto il giorno dopo si fosse soffermato ulteriormente in orbita, le sue antenne d’intercettazione avrebbero captato e forse lentamente decrittato la notizia, che sembrava rimbalzare freneticamente da un lato all’altro della nazione chiamata “Stati Uniti Americani”. Un trafiletto, gradualmente espanso ad articolo con tanto d’interviste, a un gruppo formatosi del tutto casualmente presso Flatwoods, nella contea di Braxton. Il quale, dopo aver scorto una palla di fuoco nei cieli (ovviamente, trattavasi dei retrorazzi della sua tuta) avevano incontrato qualcosa di terribile ed inusitato. L’Esploratore avrebbe allora meditato sul relativismo del terrore di chi non conoscendo, istintivamente diffida. E la casualità della rassomiglianza di un qualcuno d’innocente, ai più intimi terrori onirici di colui o coloro che potevano trovarsi casualmente ad incontrarlo nei recessi ombrosi di un’isolato distretto forestale…