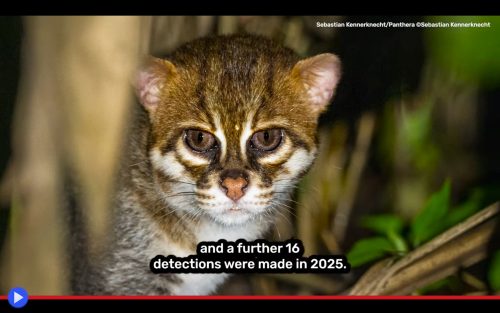

Nella progressione evolutiva delle specie si è da tempo giunti ad identificare gli inerenti vantaggi che derivano dall’aumento, o riduzione in termini di dimensione di una determinata varietà animale. Così come al concludersi del predominio d’imponenti dinosauri antecedenti alla creazione degli odierni ecosistemi, piccoli e scattanti mammiferi, agili volatili e rettili compatti giunsero ad assumere una posizione di preminenza, in epoche ulteriori i fenotipi trasmessi lungo il corso delle successive generazioni posero le basi per l’odierno panorama delle prede e dei predatori. Fino al caso trasversale dei grandi felini africani, asiatici e sudamericani, belve imponenti la cui sopravvivenza è il frutto della stabilizzazione di complesse, quanto sfaccettate concatenazioni trofiche dai plurimi livelli interconnessi tra loro. Tutt’altra storia quella dei loro cugini più piccoli, prendendo a particolare esempio il nostro già discusso genere dei Prionailurus, felini asiatici dalla dimensione e caratteristiche basilare non così lontane da quelle del ben noto gatto domestico ormai diffuso in ogni continente abitato dagli umani. Il che non toglie come all’interno di questo gruppo tassonomico notevolmente diversificato, possano esistere creature la cui sopravvivenza ulteriore resti fortemente interconnessa alle vicissitudine di quegli stessi fattori di contesto, che nel corso dei secoli e millenni hanno determinato il fato ultimo d’innumerevoli creature non più viventi. Uno di questi, senza dubbio, è il P. planiceps ovvero [gatto] dalla testa piatta la cui prerogativa di maggior rilievo, come nel caso del parente prossimo nonché co-abitante dello stesso habitat, P. viverrinus o gatto pescatore (vedi precedente articolo) risulta essere la propensione di abitare e trarre sostentamento dalle acque dei fiumi, laghi ed acquitrini. Così smentendo in modo pratico e inerente la ben nota diffidenza dei felini nei confronti del quarto elemento, stereotipo in realtà creato sulla base dei pochi vantaggi che potrebbero venire, alla maggior parte di queste creature, dal cercare potenziali vittime dei propri artigli sotto il pelo di un ambiente dispendioso in termini energetici, all’interno di una nicchia ancor più fortemente competitiva. Ciò a meno, s’intende, di adattamenti specifici a tale possibile stile di vita frutto di atipiche e non facilmente ripetibili condizioni latenti, del tipo incontrato per l’appunto da queste due specie nei loro condivisi paesi d’appartenenza: le umide foreste pluviali di Malesia, Sumatra, Borneo e Thailandia. Con un fondamentale distinguo in merito alle rispettive sfere, principalmente rintracciabile in approcci contrapposti per quanto concerne le strategie d’adattamento. Laddove il pescatore infatti mostra le ben collaudate propensioni di un cacciatore il cui comportamento è strategicamente predisposto a spingersi oltre le rive ed immergersi talvolta per cercare l’occasionale pesce o crostaceo, il suo cugino dalla testa piatta si è adattato lungo i secoli trascorsi a trarre da quel gesto il suo principale sostentamento. Il che ha portato a modifiche importanti della sua struttura fisica, a partire dalla singolare forma della testa da cui prende il nome…

ecologia

La testa del macigno che imperterrito rammenta l’albero più solitario delle isole Mascarene

Non è affatto facile riuscire a sopravvalutare l’importanza di un punto di riferimento palese, nell’epoca cronologicamente anteriore all’invenzione di sistemi di localizzazione esatta basati sul calcolo satellitare delle coordinate dei naviganti. Allorché per gli Olandesi che doppiavano il Capo di Buona Speranza nel XVI e XVII, procedendo oltre l’imponente landa emersa del Madagascar e verso il piccolo arcipelago che si estendeva, come una rigogliosa passerella, tra le acque sconosciute dell’Oceano Indiano, l’avvistamento di un particolare massiccio montuoso costituiva l’evidente prova della propria rotta al pari di una rilevazione tramite sestante o la notifica squillante all’interno di un moderno GPS o smartphone. Mauritius, era la parola subito evocata nella mente del nostromo e questo grazie a quel profilo, gibboso e rozzamente globulare, situato in bilico sopra il triangolo spiovente del massiccio basaltico in origine privo di un nome (così come l’intera isola aveva mancato di ospitare genti indigene fin dalla sua preistorica emersione per l’effetto dei vulcani). Il quale avrebbe, d’altro canto, ben presto ricevuto l’occasione di un tale onore in seguito a un evento trasversale che ben poco aveva a che vedere con l’aspetto singolare del rilievo; era il 1615 in effetti, quando l’ex governatore delle Indie Orientali Olandesi, l’ammiraglio Pieter Both, insisteva per passare accanto all’isola oltre le coste sabbiose della zona occidentale di Flic en Flac. Quando una degenerazione improvvida del tempo già tutt’altro che tranquillo, avrebbe portato ad una grave tempesta ed il conseguente naufragio delle quattro imbarcazioni sotto il suo comando, causando l’annegamento di lui e molti altri. Allorché i primi coloni, indifferenti all’attribuzione delle colpe, battezzarono finalmente il picco con il nome di quel personaggio, da quel momento collegato in modo imprescindibile al secondo picco più alto di una tale landa, ed il pietrone lavico che lo rendeva tanto appariscente nel profilo in controluce di quel paesaggio. Creato il nome, dunque, venne la leggenda. Quando tra gli abitanti d’epoca coloniale si inizio a ripetere di come un lattaio del villaggio vicino di Crève Coeur avesse avvistato, durante un’escursione in una valle sul fianco della montagna, alcune rappresentanti del piccolo popolo fatato che danzavano lontano da occhi indiscreti. Esperienza a seguito della quale, violando gli ammonimenti di quest’ultime, venne magicamente punito tramite la trasformazione in una statua di pietra. Il cui capo, per ragioni e propensione ignote, si sarebbe poi trovata ingigantita e posta in cima al picco, come un monito evidente per gli irrispettosi consimili dell’uomo. Una visione in più di un modo profetica, considerato quello che sarebbe stato il secondo e tardivo capitolo della storia umana su Mauritius, con l’espandersi graduale delle piantagioni ed il moltiplicarsi fuori controllo di predatori ed erbivori importati in modo più o meno volontario successivamente allo sbarco delle schiere d’imbarcazioni. Fino ai luoghi più elevati e remoti, destinati a perdere, nel susseguirsi delle alterne generazioni, una parte straordinariamente significativa della propria unicità ecologica. Vedi il caso della stessa Peter Thiel, a quanto si narra letteralmente ricoperta fino a un paio di generazioni a questa parte di quello che avrebbe potuto facilmente costituire un simbolo importante per la nazione in seguito all’indipendenza dagli Inglesi dichiarata nell’ultimo terzo del secolo scorso. L’albero svettante di un palma esponente della famiglia delle Arecacee con il tronco a botte, 8-12 foglie pinnate, fragranti infiorescenze dalla forma di una corona… A cui soltanto oggi viene riconosciuto l’opportuno valore. Quando è altamente probabile che sia ormai, da tempo, diventato troppo tardi per preservarlo…

Il seme sotterraneo del melone che vegeta in attesa del più sensibile tra i nasi africani

Tra i recessi del terreno semi-arido agli estremi margini della savana, presso la Namibia, lo Zimbabwe, il Sudafrica, una pianta in mezzo a molte altre aveva lungamente suscitato la perplessità degli scienziati: la zucchetta per la prima volta descritta nel 1927 con il nome Cucucumis humifructus, inserita per la superficiale somiglianza del suo frutto nello stesso genere del cantalupo, il tipico melone dei nostri pranzi d’estate. Ma mai coltivato e virtualmente impossibile da coltivare, causa il singolare comportamento botanico che caratterizza una tale specie, per così dire… Sepolta. Con l’approccio morfologico di un rampicante, quasi sempre privo di un punto d’appoggio, la piantina cresce dunque in parallelo al suolo, rapida e piena d’intento. Fino alla necessaria costituzione del peduncolo a forma di freccia, che istantaneamente inizia a spingere in maniera perpendicolare verso il basso. E fin qui niente di strano, almeno in linea di principio. Benché rara, la fruttificazione occulta è una legittima soluzione evolutiva, usata per esempio dalle arachidi per mantenere i propri semi al sicuro dalle fluttuazioni climatiche e lo sguardo indiscreto dei predatori. Eppure a seguito di un mero studio coscienzioso, a circa cento anni dalla data odierna già i naturalisti giunsero a notare la sostanziale anomalia di fondo. Giacché l’humifructus, diversamente dai 4-5 centimetri scavati in condizioni ottimali dall’Arachis hypogaea, aveva la tendenza a spingersi a profondità di fino a sei volte tanto. Semplicemente troppi perché la pianta risultante dal processo riproduttivo monoico (un solo individuo, fiori di entrambi i sessi) potesse aspirare a sopravvivere fino alla gloriosa emersione, a questo punto comparabile alla mano stereotipica che sbuca con un trillo roboante, nei film sui morti redivivi che tornano a camminare sulla Terra. E ciò senza entrare neppure nel merito della quantità di energia inerentemente maggiore che occorre per spezzare ed aprire letteralmente un peponide, la categorie di bacche sovradimensionate dalla dura scorza cui appartiene per l’appunto il melone. Dopo un primo periodo di smarrimento, fu perciò a partire dagli anni ’60 e per il tramite di ecologi del calibro di J. H. Grobler e Richard Cowling, che si pensò per la prima volta a volgere lo sguardo in direzione del sapere popolare degli indigeni all’interno di quel vasto areale di appartenenza. Tra i quali vigeva l’usanza, fin da tempo immemore, di definire tale frutto con l’appellativo nelle rispettive lingue di “Melone del maiale di terra/aardvark.” Il caratteristico formichiere notturno dal lungo naso serpentino, le orecchie da coniglio, il corpo tozzo e le unghie straordinariamente sviluppate. Una creatura equipaggiata in modo pratico dalla natura, in altri termini, per scavare al di sotto della nuda superficie della fertile torba equatoriale…

Perché tenere a bada la fatale tentazione costituita dal decapode pancake della barriera corallina

Labile diviene la parete che divide gli ambiti fondamentali del ragionamento, mentre ci si trova immersi nell’onirico universo tra il tramonto e l’alba. In una tenebra capace di segnare il passo dei momenti, rovesciandomi tra le coperte di una febbre del solstizio stagionale, ho così visto l’ora del sollievo al termine della scalata, un tavolo e una sedia, un piatto candido, il dolce circolo dell’uovo trasformato con lo zucchero, farina e lievito color di un campo di grano. L’aguzzo susseguirsi a forma di parabola, del metallico implemento nella mano destra, intento a infiggersi nel primo candido boccone, percepii d’un tratto il senso dell’aumento di pressione fino al timpano dei padiglioni auricolari. Il piacevole paesaggio alpino era scomparso, rimpiazzato dal groviglio variopinto del pelagico consorzio senza requie, l’iniqua soggiacenza brulicante che nuota, zampetta e fluttua in mezzo alle molecole permeate da due atomi d’idrogeno (H2) ed un terzo costituito dall’ossigeno (O) salmastro sotto il mare senza nome di quel tempo incerto. E allora vidi, come fosse il più normale dei frangenti, il piccolo pancake che cominciava a trasformarsi, muovendosi in maniera erratica da un lato all’altro dello spazio a lui preposto. Otto erano i suoi arti per la pratica deambulazione, ed ulteriori due, pronti a ghermire le precipue particelle entrate nel suo cono d’attenzione. Vivo, esso era e come ogni altro essere del brodo primordiale, asceso fino all’invincibile prassi somatica del granchio dalle circostanze avìte. Eppure qui ebbi l’immediata percezione; di appoggiare la posata a lato di quel piano; di arretrare lentamente, ritornando fino al vuoto dell’assenza di elucubrazioni oniriche. Poiché se solo io l’avessi per un attimo assaggiato, la morte si sarebbe palesata lungo il mio cammino. In un’umida pioviggine, a Natale.

Cosa è questo e dove nasce, dunque, fatta l’eccezione per le pagine di Internet plasmate dalla tipica condivisione collettiva del “forse non sapete che…?” Potendo sembrare un valido prodotto dell’intelligenza artificiale, almeno finché non ci si approccia alla questione dall’angolazione accademica, associando una forma e un volto al rilevante binomio latino: Atergatis integerrimus, comunemente detto il “granchio dell’uovo rosso” o in modo ancor più discorsivo, crostaceo morbidissimo, un pancake. Pacifico abitante dell’Indo-Pacifico, spesso avvistato sulle coste dell’Asia Meridionale successivamente a una tempesta o altro evento meteorologico, benché il suo habitat maggiormente tipico includa le profondità fino ai 200 metri dalla superficie, là dove gli assembramenti di anthozoa costruiscono le proprie variopinte città in mezzo alla sabbia sempiterna. Ricordandoci di come in base al novero di Bates (1862) e Poulton (1890) l’aposematismo sia un fattore che preannuncia gravi conseguenze situazionali. Come quelle che innegabilmente attendono, chiunque sia abbastanza folle da far più che ammirare dalla semplice distanza, lo scarlatto, placido abitante d’impossibili affollati diners tra i deboli raggi verticali all’epilogo di questa Valle addolorata…