Nella scena culmine del film, un gruppo di persone impara a conoscere se stesso e il proprio rapporto con l’arte, osservando attraverso una drammatica sequenza in time-lapse l’articolata creazione di un qualcosa d’eccezionale. Mentre il creatore opera, un singolo mattone alla volta, in base a calcoli precisi e iniziative del momento, in egual modo utili a dar forma alla propria idea. Una visione che parrebbe includere, sotto l’immaginaria volta celeste di un antico soffitto, l’erezione di una piccola ma dettagliata torre di Babilonese memoria. Ed è proprio l’indiretto paragone con il più problematico degli edifici della Bibbia, che ora emerge nei pensieri degli spettatori e a volta quelli che ne osservano le immateriali peregrinazioni filosofiche, mentre Raffaele Salvoldi (alias WoodArc) scende dalla scala usata come impalcatura temporanea e dopo aver scattato qualche foto come sua legittima prerogativa prende in mano l’unità più piccola del mondo ideale per il quale ha lungamente, intensamente faticato fino ad ottenere la struttura onirica del proprio singolare exploit di turno. Si tratta, niente colla, nessun trucco ed altrettanti inganni, di una semplice tavoletta rettangolare in legno di pino, simile ad un pezzo del domino ma in realtà facente parte del famoso kit di costruzioni olandese “Kabouter plankjes” (le Tavolette degli gnomi) nome trasformato per il marketing nell’acronimo KAPLA. Ecco, allora, quello che succede: ogni singola persona ne riceve una identica. E con un’energica esortazione, invitata a seguire l’esempio dell’autore, che lancia la propria proprio nel bel mezzo delle straordinarie architetture immaginifiche da lui create. Che un poco alla volta vengono smontate un pezzo dopo l’altro. Ed infine crollano, in maniera rovinosa, come un cumulo d’indifferenti macerie.

Creazione ed Apocalisse, intento e nichilismo, magnificenza e devastazione. Opposti che sembrano avvicinarsi, in molteplici occasioni operative, nell’esperienza di coloro che amano le Costruzioni, ovvero il tipo di divertimento che si basa e in qualche modo agevola l’innato intento creativo di chi dimostra un sufficiente grado di passione in materia. Nella maniera facilmente confermata, oggi giorno, da una frequentazione meramente occasionale dei canali social digitalizzati, entro cui figurano i molteplici utilizzatori di LEGO ed altri simili implementi, egualmente produttivi di molteplici imponenti meraviglie al giro di ogni singola settimana. Obiettivo chiaramente perseguibile, di volta in volta, soltanto tramite lo smontamento dell’opera mostrata nel servizio videografico antecedente. Eppure anche in questo, il nostro artista di Grignasco (NO) riesce ad essere originale, poiché riesce a esprimersi mediante il complicato linguaggio dell’architettura, che sembra sottintendere solidità e definizione degli ambienti incline a tendere verso tempistiche concettualmente imperiture. Finché fattori esterni, lungamente parte del progetto, non raggiungono il momento di manifestarsi…

torri

L’ascesa e inevitabile demolizione del primo grattacielo nella storia del Giappone moderno

Alto sullo sfondo notturno e sfolgorante, tra i fuochi d’artificio, le deflagrazioni dirompenti e grida di combattimento della popolare serie anime ambientata nel secolo della modernizzazione di Kimetsu no Yaiba (鬼滅の刃 – Demon Slayer) l’edificio più importante in quel periodo del quartiere Asakusa di Tokyo potrebbe passare facilmente inosservato ad occhi occidentali. Siamo dopo tutto sul finire del XIX secolo, in un’epoca di pochi anni successivi alla costruzione della Torre Eiffel, entro il concludersi della quale almeno 34 grattacieli avrebbero visto spalancare le proprie porte, entro i confini degli Stati Uniti d’America. Mentre l’Europa avrebbe continuato agevolmente a difendersi nel mantenimento dei propri record, grazie alla forma ben più antica ed altrettanto solida delle possenti cattedrali. Da questo lato del Pacifico tuttavia, dove l’espressione architettonica dell’uomo era stata lungamente condizionata dai sommovimenti tellurici e l’assenza di tecnologie avanzate, per lunghi secoli il primato era spettato a fortificazioni militari come il castello di Himeji, risalente al 1333 nella sua forma primitiva ma che non avrebbe comunque mai superato i 46,4 metri. Questo almeno finché tramite l’importazione in massa di idee e prospettive occidentali successivamente alla grande apertura del 1853, permettendo l’ampliamento istituzionale di un processo già in corso da generazioni, a partire dalle regioni commercialmente più rilevanti degli antichi feudi di Satsuma e Chōshū non iniziò a diffondersi nelle principali metropoli un nuovo stile architettonico, definito Wayō Se’chū Kenchiku (和洋折衷建築 – Architettura Eclettica Giapponese-Occidentale) che vedeva esasperato l’incombente sincretismo tra i due contrapposti schemi di valori estetici e funzionali. Dando luogo ad edifici come l’hotel Fujiya di Hakone o l’ospedale Saisekan della prefettura di Yamagata (entrambi del 1878) per non parlare delle innumerevoli ville e residenze private, costruite con tetti ed una forma delle facciate prettamente distintivi ma una struttura fondamentale, collocazione delle finestre o elementi accessori quali torrette ed abbaini prelevate direttamente da un manuale d’architettura italiano, francese o tedesco. Un approccio alla questione che non poté fare a meno di riflettersi nella rinnovata capitale, secondo i crismi amministrativi istituiti a partire dalla Restaurazione Meiji (1868) e che avevano portato al diffondersi di una nuova e vincente metodologia: il coinvolgimento di consiglieri occidentali, coinvolti nei progetti del governo e (generosamente) stipendiati in maniera alle proprie esperienze pregresse. Con alcune significative eccezioni, sulla base di un principio di meritocrazia, che gradualmente vide prevalere una visione pienamente oggettiva degli effettivi risultati raggiunti nel nuovo territorio d’azione. Un principio che ebbe origine, sotto certi punti di vista, proprio con la figura dell’ingegnere autodidatta di Edinburgo William Kinnimond Burton (1859-1899) invitato nel 1887 dal consiglio di stato dell’oligarchia nipponica sulla base delle sue pubblicazioni sulla storia dell’economia asiatica, nonché la breve ma riuscita esperienza presso la compagnia idraulica della Brown Brothers & Co compiuta al posto di un percorso di laurea. Evento a seguito del quale, inquadrato come giovane professore presso la Tokyo Imperial University, avrebbe dato il proprio importante contributo all’implementazione di nuovi sistemi sanitari e di smaltimento delle acque assieme al collega Nagai Kyuichiro, prima nelle grandi città e successivamente nelle zone rurali della nuova acquisizione coloniale dell’isola di Formosa, entrata a far parte dell’Impero a seguito della guerra sino-giapponese conclusasi nel 1985. Ma prima di raggiungere questa fase finale della sua vita, durata purtroppo soli 43 anni per la contrazione di una di quelle stesse malattie che tanto aveva fatto per debellare, il suo curriculum già notevolmente variegato avrebbe visto comparire anche una qualifica del tutto inaspettata: quella di architetto e costruttore di grattacieli.

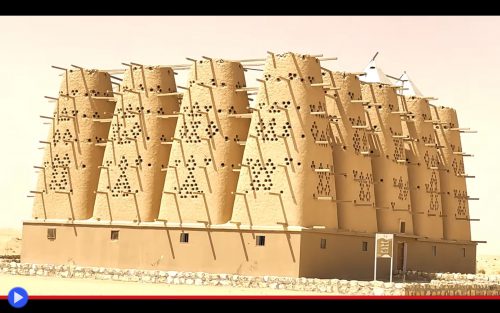

L’alto ed inviolabile castello costruito nell’antica satrapia dei piccioni

Fin da quando l’uomo ha costruito assembramenti di edifici, nell’ordinata configurazione di un agglomerato cittadino, loro sono giunti a valutare l’efficienza del suo lavoro. Come augusti messaggeri, di un’entità o ambasceria ragionevolmente remota, planando sulle ali della congruità ed adattamento. Ancora oggi, nei momenti di pausa e introspezione, ne riconosciamo la costante presenza. Nelle piazze e sopra gli alberi, sui cornicioni dei palazzi. Tutto attorno alle panchine in mezzo al parco. Chi avrebbe mai pensato, dall’origine del mondo moderno, di poter abbandonare a loro stessi gli “amichevoli” piccioni. D’altra parte sono in molti, figurativamente seppelliti da quel guano che imbratta i muri ed i veicoli , ad odiare il più comune ed ordinario tra tutti gli uccelli, in quel colore grigio che quasi si mimetizza sul copri-auto che ci ha implacabilmente costretto ad acquistare. Ma quest’ultimo costituisce, a dire il vero, uno sviluppo per lo più recente. Mentre quando gli strumenti per spostarsi da una zona all’altra dell’agglomerato avevano gli zoccoli, e la forma di un cavallo e/o cammello a seconda della zona geografica, il piccione rappresentava una risorsa al pari di tante altre. Utile come fonte di cibo ed assolutamente necessario, con lo scopo di fornire il proprio contributo ancor più valido alla concimazione dei terreni poco fertili per definizione. Così giusto mentre nell’Europa medievale, il possesso di una colombaia era diventato un simbolo di status e prestigio nonché letterale dispensa ad uso dei feudatari al di sopra di un certo rango nei mesi invernali, il Vicino Oriente aveva iniziato ad adottare soluzioni architettoniche concettualmente simili a vantaggio di una parte di popolazione significativamente più ampia. Immaginate voi del resto le difficoltà affrontate da civiltà con forti accezioni agricole, come quelle Egiziana, Araba, Persiana e Turca, alle costanti prese con il clima arido di una buona parte delle rispettive nazioni. Dove lo spazio da coltivare certamente non sarebbe mancato, risultando ancor più importante vista l’avversione storica di queste popolazioni alla consumazione dei piccioni considerati sacri in quanto simbolo del Profeta, se non fosse stato per l’assenza di un sostrato fertile fornito dall’accumulo di nitrati delle trascorse generazioni vegetali. Di certo in tali circostanze, poter disporre delle sopracitate e notoriamente vantaggiose deiezioni dei volatili poteva costituire un’importante via d’accesso a buoni risultati nei raccolti a venire, previa laboriosa raccolta ad esempio dei depositi contenuti all’interno delle caverne. Ma il pipistrello, per sua implicita natura, difficilmente tende a trascorrere le sue giornate di riposo in località agevolmente raggiungibili da parte della gente di superficie, così che da quelle parti venne l’idea a molti di costruire un nuovo tipo di residenza sotto la luce dell’astro solare, perfettamente calibrata a vantaggio delle nostre antiche e più gestibili conoscenze pennute. Il primo a parlarne nel contesto del Levante, sarebbe stato il grande storico e viaggiatore marocchino Ibn Battuta, che passando nel XIV secolo sulle strade tra il villaggio di Filan e la vastissima città persiana di Isfahan, che secondo un detto dell’epoca ospitava circa “la metà del mondo conosciuto” riportò nei suoi diari la presenza di molte torri dei piccioni, tra splendidi giardini, laghetti artificiali e fattorie, senza spendere ulteriori parole al fine di descriverle come fatto nel caso di capitoli maggiormente inusuali del suo racconto. Non è del tutto irragionevole, tuttavia, pensare che l’attestazione di simili edifici nel contesto preislamico potesse essere ancor più antica…

Così apre “The Valley”, surreale contributo alla geologia metropolitana d’Olanda

Largamente costruito nel corso dell’ultima decade sul modello di zone come quella parigina di La Defense, o Canary Wharf a Londra, il distretto finanziario di Amsterdam chiamato Zuidas (letteralmente: Asse Sud) è una di quelle prove tecniche di città del futuro, ricettacolo tangibile di ogni significativa innovazione in campo architettonico e della ricerca estetica compiuta ai margini di un nuovo edificio. Luoghi come la sede della banca ANB AMRO, la torre ITO o il centro commerciale WTC colpiscono senza emozionare in modo particolarmente profondo, per la maniera in cui si presentano come il convenzionale “cubo di vetro” del tutto ordinario in questa categoria di contesti, perfettamente idoneo come luogo di lavoro ma che difficilmente verrebbe entusiasticamente scelto come luogo abitativo per la propria famiglia. Per vedere tuttavia qualcosa di radicalmente nuovo, tutto ciò che occorre è spingersi più avanti sul viale intitolato al grande musicista Beethoven, verso l’aeroporto di Schipol, dove sorge qualcosa di completamente innovativo per forma, funzione e posizionamento logico all’interno di un’ideale gerarchia degli edifici. Di primo acchito simile ad un edificio bombardato da un Creeper all’interno del videogame Minecraft, piuttosto che il costrutto risultante congelato di una partita in corso d’opera nel popolare rompicapo digitale Tetris, l’ultima creazione dello studio di Rotterdam MVRDV rivela dopo pochi attimi tutta la sua insolita ed intollerabile magnificenza. Di tre torri, rispettivamente alte 67, 81 e 100 metri costruite per la compagnia di sviluppo edilizio EDGE, in cui ogni cosa sembra essere stata lasciata al caos, in un tripudio di forme interconnesse e sovrapposte, per lo meno oltre l’involucro esterno di una ragionevole e rassicurante facciata riflettente. Unica concessione quest’ultima, in effetti, a quello che convenzionalmente si ritiene essere un’edificio di simili proporzioni.

Laddove la sua parte interna, discontinua e frastagliata, vorrebbe dichiaratamente ricordare la versione altamente stilizzata e quasi cubista di una formazione rocciosa naturale, complici anche le facciate dall’anonima tonalità color crema, nell’idea dell’architetto principale e portavoce del progetto Winy Maas, famoso sostenitore del moderno concetto di nuove città sostenibili e palazzi capaci di smaltire una quantità pari o superiore dell’anidride carbonica impiegata dai loro impianti d’energia inerenti. Così come appare l’appositamente denominata “The Valley”, nell’idea di partenza un vero e proprio bosco verticale ornato da molteplici giardini e piante, attentamente scelte in base all’esposizione nei confronti della luce solare nell’intricato dedalo di balconi ed elementi architettonici a sbalzo. Un risultato largamente perseguibile grazie al significativo apporto degli strumenti digitali e simulativi impiegati dallo studio in fase progettuale, non meno indispensabili per creare l’inventario dell’elevato numero di componenti realizzati su misura e materiali specifici utilizzati per dare una forma al surreale miraggio urbano. Una chiara dimostrazione di quello che parrebbe essere diventata oggi l’architettura di più alto profilo, sebbene come spesso capiti ai margini di simili creazioni d’avanguardia, le opinioni dei commentatori possano divergere con enfasi particolarmente intensa…