Quello che l’americano fabbricante di strumenti Del Puckett sta tenendo in mano potrebbe anche sembrare, superficialmente, un oggetto privo di raffinatezza o una particolare storia. Costruito per far divertire un bambino, come mero passatempo o per far pratica nelle arti manuali, piuttosto che in quelle capaci di coinvolgere l’orecchio umano. Questa forma quadrangolare, con ancora il marchio di un produttore di tabacco chiaramente in vista, dietro le tre corde ben tese, mediante l’uso di una serie di cavicchi, al termine di un’asta ricavata da una serie d’assi incollate l’una sopra l’altra. Eppure qualche dubbio che un simile personaggio, dal ruolo di assoluto primo piano nel suo campo, non sia qui soltanto per scherzare, inizia a palesarsi non appena lui si mette a strimpellare con la mano destra sopra il corpo principale dell’oggetto, mentre l’altra digita agilmente una variegata selezione di partiture, spontaneo frutto di uno studio lungo e articolato sul tema di come produrre molto, però partendo da poco. Certo: ciò che siamo oggi chiamati a giudicare, non è un gioco da ragazzi, bensì la miglior rappresentazione possibile di quella che in patria è conosciuta come cigar box guitar: la prova che non servono centinaia, oppur migliaia di dollari, per garantirsi la possibilità di creare musica degna di essere discussa ed apprezzata da chiunque. Bensì soltanto l’intento creativo, un po’ di conoscenza e quella che in senso universalmente lato, viene spesso definita “la spazzatura d’altri”.

Torniamo quindi, adesso, alle ultime battute di quella lunga pagina che fu lo schiavismo nordamericano. Quando verso la prima metà del XIX secolo, le ampie fasce di popolazione portate via dall’Africa giunsero al di là del mare, con tutto il loro ricco repertorio di storie, leggende e tradizioni musicali. Così che, senza un ruolo sociale che fosse diverso dai lavori forzati, né spazio per esprimersi in un mondo solennemente ingiusto, essi scelsero di dare sfogo alla propria creatività nell’unico modo che gli fosse rimasto: producendo musica per i propri fratelli e sorelle di sventura, affinché niente, di tutto ciò che avevano vissuto, potesse essere completamente dimenticato. Ma i mezzi e le risorse disponibili, ovviamente, erano molto limitati. Tanto che sarebbe stata l’universale arte di arrangiarsi, più di ogni altra cosa, a farla da padrona. Al termine della guerra civile quindi, dopo il 1865 e mano a mano che le truppe nordiste avanzavano verso meridione, i più inclini all’arte tra gli schiavi liberati iniziarono a cercare un senso alla loro passione, organizzandosi in quelle che sarebbero passate alla storia con il nome di jug bands. Dal nome in lingua inglese della giara o bottiglione che, soffiandovi all’interno con preciso metodologia, produceva un suono roboante, perfetto per accompagnare le prime timide espressioni di quel mondo le cui ramificazioni avrebbero ben presto dato vita al blues, jazz, ragtime e spiritual. La quale risultava accompagnata, nella maggior parte dei casi, da almeno un’altra coppia di strumenti “fatti in casa”: il basso della bacinella (washtub) o come viene chiamato in gergo tecnico bidofono, costituito da un recipiente capovolto per far cassa di risonanza, con sopra infisso un bastone verticale dotato di lunga corda vibrante, ed ovviamente, l’imprescindibile cigar box guitar.

A questo punto senza inoltrarci eccessivamente nella storia dei sigari verso il fondamentale periodo storico a seguire, basterà identificare gli anni ’50 e ’60 dell’800 come il momento in cui i produttori di tali oggetti iniziarono a immetterli sul mercato all’interno di confezioni da circa 20-30 pezzi, piuttosto che i tradizionali scatoloni da 100 o più, riempiendo in questo modo negozi e case di particolari cassette in legno, spesso dall’aspetto ornato per finalità di marketing, perfette al fine di costituire la cassa di risonanza di un piccolo strumento a corde. Così che bastava, a quel punto, aggiungervi le stringhe prelevate da una zanzariera, al fine di ottenere questo approccio alternativo a trarre musica dalle peggiori circostanze, eppure nonostante tutto, degna di venire riprodotta ancora adesso. Eccome…

storia

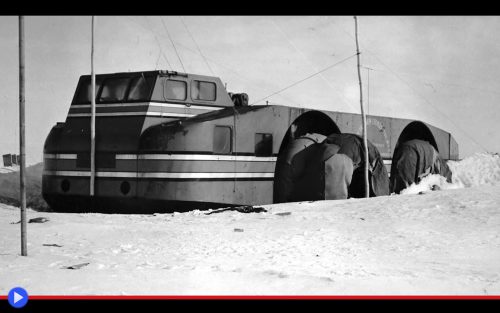

Lo spettacolare fallimento del veicolo che avrebbe conquistato il Polo Sud

Da qualche parte nei dintorni dell’Oceano Antartico, un lungo palo di bambù si erge in senso perpendicolare al cielo. Sotto il palo c’è un oggetto rosso, lungo 17 metri e largo 6, dal peso complessivo di appena 34 tonnellate, con quattro ruote alte quasi il doppio di una persona ed un impianto propulsivo degno di una piccola landship, anche detta nave di terra o la versione spropositata del concetto di carro armato. L’esatta posizione di un simile residuato degli anni ’40, tuttavia, è situata al tempo stesso sopra, oppure sotto la superficie ondeggiante delle acque ricoperte di candido ghiaccio, rimanendo essenzialmente duplice fino al momento in cui dovesse essere osservata. Evento che non capita dal 1958, prima che un grande pezzo della Barriera di Ross si distaccasse dal resto di quel continente, iniziando a navigare, e prima o poi affondare, nelle vaste distese misteriose dei mari del Sud. E nessuno sa, sostanzialmente, se l’imponente, impressionante e al tempo stesso inutile (più o meno) Antarctic Snow Cruiser o Penguin 1, progettato per Armour Institute of Technology di Chicago da Thomas Poulter, si trovasse da una parte, oppure l’altra di una simile cesura. Ma forse sarebbe più giusto affermare che rinomato fisico ed esploratore, nato nel 1897 ed all’epoca quarantenne, avesse creato il mostro per due essenziali ragioni: prima, perché era un eroe, ed aveva tutte le intenzioni di dimostrarlo; e seconda, per la maggiore gloria dell’intero popolo americano. Un universo eterogeneo, che in quel periodo osservava preoccupato i primi capitoli di quella che sarebbe molto presto diventata la seconda guerra mondiale, mentre allo stesso tempo le maggiori potenze globali si combattevano a colpi di spedizioni sulla scacchiera di quell’ultima frontiera inesplorata, il continente situato all’assoluto Meridione del nostro pianeta Terra. Sotto la cui dura scorza glaciale si diceva che potessero nascondersi risorse preziose, come petrolio, rame, nickel e stagno, totalmente a disposizione di coloro che avessero potuto dimostrare, mediante la documentazione e la quantità di dati raccolti, di essere completamente a proprio agio in un ambiente tanto drammaticamente inospitale.

Approccio che avrebbe condotto, a un certo punto, alla seconda spedizione antartica dell’ammiraglio Richard E. Byrd, finalizzata a soddisfare tutto lo spirito d’avventura dei suoi circa 80 partecipanti, tra cui scienziati appartenenti alle discipline più diverse dello scibile. Nel corso della quale proprio Thomas Poulter, eletto a suo secondo in comando, gli avrebbe salvato la vita da un principio di avvelenamento da monossido, guidando assieme a due colleghi fino a un’avamposto per molti chilometri nelle profondità glaciali, a bordo di un trattore artico dalle prestazioni tutt’altro che perfette. Esperienza, quest’ultima, partendo dalla quale avrebbe dato forma all’originale idea di un “qualcosa” che potesse a tutti gli effetti spostarsi liberamente lungo la scivolosa superficie delle nevi eterne, ospitando al tempo stesso tutti i comfort necessari a un piccolo team di cinque uomini, capaci di cavalcarlo fino alla penultima ultima frontiera dell’umanità. E per come ebbe l’occasione di descriverlo nel 1937, assieme ai colleghi dell’Armour Institute alle autorità di Washington impegnate a preparare l’attesa quanto inevitabile terza spedizione di Byrd, l’Antarctic Snow Cruiser avrebbe rappresentato l’assoluto non-plus-ultra di un simile concetto, l’eccezionale dimostrazione che nulla poteva bloccare una mente fervida alle prese con problemi di una simile complessità, se soltanto si applicava con la giusta quantità di tempo, risorse finanziarie ed il supporto di un’intero paese. Il tutto per la modica cifra di 150.000 dollari, l’equivalente di 2,7 milioni dei nostri giorni….

L’enigma oceanico dell’albero impiegato per intrappolare le persone

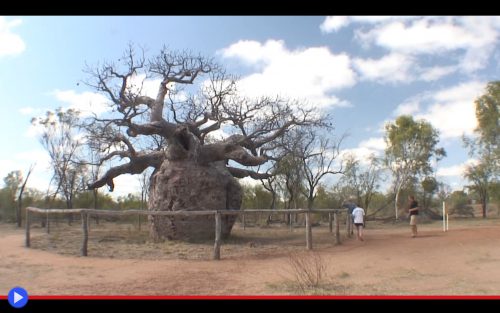

AD 1790: Waru camminava curvo sotto il peso delle catene, quelle che i coloni provenienti dalle terre oltre il mare avevano assicurato alle sue spalle, al collo e ai polsi dopo che i giovani del suo villaggio si erano ribellati ad un fato eccessivamente crudele. Il guardiano capofila della carovana, composta in numero maggiore di membri del popolo Miriuwung Gajerrong della regione di Kimberley, amici, lontani parenti, compagni di caccia, stavolta condotti da coloro che amavano farsi chiamare nella propria lingua blackbirders ovvero “[catturatori] di uccelli neri”. I pirati anglofoni senza nessun tipo di quartiere per coloro che potevano servire, in qualche modo, ai loro sinistri scopi. Il che tendeva a rivelarsi doppiamente vero per coloro che facevano parte della generazione di Waru, tanto problematici nei confronti del loro dominio, con mazze, boomerang ed altre armi di una dura ribellione, quanto potenzialmente utili, una volta trasportati lungo le coste australiane fino alla baia di Kuri e Wallal Downs, località famose per la quantità di ostriche da perle presenti naturalmente sui loro fondali. Un letterale tesoro, pronto da cogliere ed almeno in circostanze ideali, soprattutto considerata la rinomata presenza di squali, lavoro perfettamente idoneo ai rappresentanti della sottomessa etnia. Mentre il gruppo procedeva sotto il pungolo di lance e canne di fucile, quindi, Waru riconobbe la sagoma che stava comparendo all’orizzonte: quella del gadawon quasi del tutto privo di foglie in questa stagione, anche chiamato l’albero sacro o albero bottiglia, per il prezioso contenuto d’acqua e le sostanze nutritive nascoste sotto la dura scorza dei propri frutti, simili a noci giganti. Due dei carcerieri si scambiarono quindi alcune parole, che a loro insaputa il guerriero Miriuwung riuscì a comprendere alla perfezione: “Tutti e 12 non entreranno sulla nostra barca. Mettine… Quattro là dentro e scegli una guardia. Torneremo a prenderli più tardi.” Oh, sacrilegio! Pensò Waru, scambiandosi uno sguardo con il suo compagno di sventura più vicino, stringendo i pugni finché le sue nocche assunsero il pallore dei morti. Perché sapeva cosa stava per succedere: molti gadawon, infatti, possiedono una cavità interna. Abbastanza grande per farci entrare un certo numero di malcapitati, nella più totale noncuranza della loro effettiva funzione nei rituali funebri e per il benessere del grande Spirito dei villaggi…

Fatto, verità storica, ipotesi o una semplice allegoria? Che l’albero-prigione di Derby, o quello quasi identico di Wyndham, cittadina situata quasi 1500 Km a nord-est, siano stati effettivamente utilizzati come prigioni temporanee per gli aborigeni costretti ad una vita di schiavitù dai coloni europei d’Australia, resta oggi una vicenda totalmente priva di conferme oltre a quella del sentito dire. Benché in effetti, sia perfettamente lecito pensare a un simile utilizzo per questi due rappresentanti della specie Adansonia gregorii, anche detta del boab o baobab d’Oceania. Un albero tendenzialmente più basso, ma per il resto quasi indistinguibile dal proprio omonimo subsahariano, noto per la sagoma riconoscibile in tante foto sudafricane. Ed in funzione di ciò dotato non di un singolo tronco bensì quello che viene generalmente definito il caudex, ovvero lo “stelo” risultante nello specifico caso da una serie di controparti verticali derivanti dallo stesso ammasso di radici, la maggior parte delle volte in grado di fondersi assieme ad anello, formando uno spazio vuoto e ombroso, accessibile soltanto attraverso un piccolo pertugio. Il quale, in realtà, poteva servire a molti possibili scopi…

L’alta montagna vegetale che oscura il castello gallese

Mura rosse sulla cima di una collina. E le merlature delle fortificazioni, che si stagliano dinnanzi alle forme cilindriche degli alti camini. Ma all’osservatore che dovesse ritrovarsi per la prima volta innanzi a questo luogo, l’effetto complessivo che farebbe è quello di una forma diseguale. Incompleta, spezzettata, per l’intromissione di un oggetto alieno sulla propria linea visiva. Come gli ombrello bulbosi di un’enorme famiglia di meduse, costruite di uno strano materiale simile a una pietra smeraldina. Il cui profilo, tuttavia, oscilla nel vento…

Avete mai sentito parlare della storia di Owain ap Gruffydd ap Gwenwynwyn, principe ereditario del regno di Powys verso la metà del XII secolo, il cui gesto di rinuncia al trono avrebbe posto fine alla leggenda della sua antica nazione? Un potentato rurale ma di peso, nell’antica terra di Britannia e grosso modo corrispondente a tre odierne contee dell’odierna parte occidentale d’Inghilterra, almeno prima che il re Edoardo Plantageneto (che potreste ricordare come il successore dell’anziano Alfred nella serie Tv “Vichinghi”) mostrasse quali fossero i vantaggi di affiliarsi alla prima nazione multiculturale dell’Europa settentrionale, pena la cancellazione niente affatto negoziabile dalle pagine della Storia. Una scelta, almeno in questo caso, condivisa dal regnante con il nome complicato, il che gli avrebbe consentito, differentemente da quanto successo ai suoi vicini, di ricostruire e continuare ad abitare con il titolo di barone la dimora avìta, una possente fortezza nei dintorni dell’odierna cittadina Welshpool. Perché nessuno, se possibile, vorrebbe mai distruggere un castello. Edificio in grado di cambiare ed evolversi attraverso le generazioni, incarnando di volta in volta lo spirito della sua epoca corrente. Così la forma originaria di quell’alto torrione, oggi, resta largamente misteriosa, mentre molto bene conosciamo quanto avrebbe conseguito dalle molte diverse famiglie passate tra queste mura, nel corso dei suoi oltre 7 secoli di storia. Come Sir John Charlton, inglese che aveva sposato Hawys, diretta discendente del sangue reale e che nel 1312 avrebbe aggiunto la possente porta fortificata che oggi sorveglia l’unico punto d’accesso all’interno delle mura, dopo un tentativo di riconquista da parte dello zio gallese di quest’ultima, Grufydd Fycha. Un cambio di mani destinato a ripetersi ancora nel 1421, quando al famiglia Charlton si ritrovò priva di eredi maschi, portando la dimora ad essere divisa tra le due figlie femmine Joyce e Joan, i cui consorti, successivamente, avrebbero deciso di dare in gestione il castello ad una terza parte, dietro generoso pagamento di una pigione. E fu così che a partire dal 1578 il castello di Powys sarebbe stato abitato dagli Herbert, che successivamente all’acquisto dello stesso nel 1587, l’avrebbero gradualmente trasformato da gelida fortezza in accogliente dimora nobiliare, con tutto il suo corredo di decorazioni, arredi ed altri splendidi tesori. Ma il cambiamento in grado di creare il principale tratto distintivo tra questo ed altri castelli inglesi, nei fatti, sarebbe giunto in due momenti successivi a partire dal 1670, quando William terzo Lord di Poys (c.1626–1696) decise di stipendiare per se i servigi dell’architetto William Winde, già famoso in Francia per aver partecipato all’allestimento di molte meraviglie paesaggistiche di stile ed epoca barocca. E fu allora, d’un tratto, che il territorio iniziò a mutare…