Nel Mondo Antico i conflitti tra nazioni opposte potevano talvolta rappresentare, per agenti terzi, un significativo punto di svolta nei processi basilari della civilizzazione umana. Come nel caso celebre delle tribù nomadi dei popoli nordafricani che i latini chiamavano Massylii e Masaesyli, situati grossomodo nell’odierna Algeria, allo scoppio del conflitto più importante che il Mediterraneo aveva conosciuto: la seconda guerra punica (218-201 a.C.) Quando un re particolarmente potente, nonché saggio e illuminato, prese un gruppo di guerrieri scoordinati e ne fece una forza di cavalleria priva di paragoni; riformò l’agricoltura per produrre cibo dove prima esisteva soltanto il deserto; ma soprattutto, stabilì l’esistenza di un’identità comune ed al di sotto di tale bandiera, trasformò le genti nomadiche in un vasto regno stanziale. Così nacque il regno della Numidia, secondo alcuni nel preciso momento in cui il sovrano recentemente riconosciuto Masinissa (o Massena) scelse di cambiare la propria alleanza politica dall’ancestrale avversario Cartagine, alla forza che evidentemente stava per sconfiggerla, l’ondata inarrestabile dell’Urbe settentrionale. Fu dunque la costituzione in essere di un contesto culturale significativamente diverso, situato ai margini dei grandi imperi, che per lungo tempo aveva commerciato e tratto ispirazione dalla cultura sincretistica dell’Ellenismo. Il che lascia sorgere spontanea la domanda del perché, esattamente, molto poco sia rimasto come lascito degli oltre due secoli, in cui i discendenti di una tale tradizione avrebbero continuato a regnare come stato cliente, eppure mai del tutto annesso dall’Impero Romano. Che avrebbe conquistato, a seguito di ulteriori conflitti fino alla caduta di Cartagine, anche parti della Libia e della Tunisia. Edificando importanti centri d’interscambio culturale e luoghi fortificati per difendere i propri confini. La risposta è rintracciabile nel modo in cui l’architettura dei primi tempi moderni avrebbe trattato i tre principali monumenti ancora integri di tale situazione remota, tradizionalmente accorpati sotto la definizione di “architettura reale numida”. Un punto di partenza, isolato nel vasto vuoto delle nostre conoscenze, dell’ideale fascino locale verso gruppi umani antecedenti quali Egizi e Greci, come se nulla d’originale potesse sorgere da tali territori aridi ed ormai sostanzialmente dimenticati. Osservate, come primo riferimento, la tomba risalente al terzo secolo chiamata mausoleo di Medracen o Medghassen situata nei pressi della città di Batna, all’ombra dell’Aurasius Mons. Sostanzialmente una piramide di pesanti mattoni tufacei, sostenuta da una base circolare con colonne sormontate da capitelli dorici, ove s’ipotizza che il membro omonimo dell’elite regnante, antecedente a Masinissa, fu deposto nell’ora del suo eterno riposo. Un luogo presso il quale, riscoperto agli albori dell’archeologia moderna, fu fatto oggetto di una gara nel classificarlo come mera gestalt o deriva d’influenze di seconda o terza mano…

monumenti

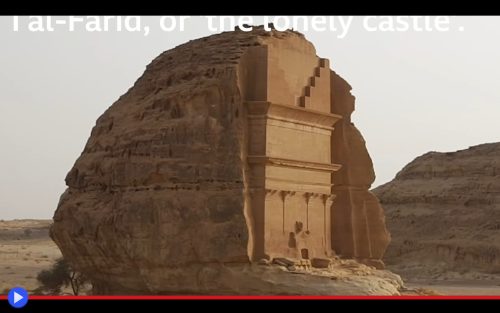

L’eredità silente dei Nabatei, una seconda necropoli di pietra nel deserto saudita

L’aggregazione delle civiltà nel Mondo Antico è sempre stata un catalizzatore per la costruzione di opere capaci di resistere al passaggio dei millenni. In parte come tappe di un costante viaggio tecnologico e creativo, nonché come strumento utile alla congiunzione delle spirito e la mente, il raggiungimento di uno stato collettivo incline alla risoluzione dei grandi problemi dell’esistenza. D’altra parte “ciò che unisce”, popoli distanti nello spazio e nel tempo come gli Egiziani, i Cinesi, i Greci, i Romani, gli Aztechi… Forse non è altro che una condizione concettuale nota in campo psicologico come il pregiudizio di conferma: essi passarono alla Storia come grandi architetti, poiché tutto il resto è stato nel frattempo trasportato via, dall’incessante vento delle epoche intercorse. Un’affermazione in alcun caso vera, quanto quello di uno dei regni classici del deserto d’Arabia, nato attorno al III secolo a.C. da un gruppo di tribù beduine provenienti dallo Yemen, capaci di sopravvivere sotto il sole ardente, là dove nessun altro era capace d’individuare l’acqua. Da cui il termine in lingua akkada di nabatu, “brillare intensamente”, e il conseguente etnonimo di Nabatei, connesso a un regno con la capitale nell’odierno stato di Giordania. E non c’è forse maggior creatore di beni tangibili, di colui o coloro che conobbero la vita nomadica, prima di scegliere il sentiero esistenziale che risiede nella costruzione di grandi città. Particolarmente quando progressivamente quando in grado di arricchirsi, grazie al posizionamento strategico lungo un’importante linea di collegamento commerciale, la Via dell’Incenso che partiva dall’estremità della penisola dai molti beni predisposti all’esportazione. Luoghi come Petra, patrimonio dell’UNESCO fin dal 1985, celebre per le facciate delle tombe situate nelle rocce d’arenaria finemente scolpite dai generazioni d’artigiani sacri. Ma così come qualsiasi impero non può essere riassunto da un singolo luogo, circa 500 Km più a sud gli stessi Nabatei costruirono un sito paragonabile per antichità ed importanza, che oggi molti tendono purtroppo a dimenticare. Forse per la difficoltà di ottenere un visto turistico con la qualifica di visitarlo, essendo questo situato entro i confini dell’Arabia Saudita, dove in base ad un particolare brano del Corano viene giudicato maledetto e soltanto in epoca recente, branche del governo maggiormente progressiste stanno cominciando a favorirne l’approfondimento archeologico mediante l’impiego di mezzi contemporanei. Sto parlando di Hegra, da cui ogni traccia d’insediamenti precedenti è stata ormai da tempo immemore spazzata via. Tranne le incombenti presenze di maestose tombe, paragonabili per la loro magnificenza ai più imponenti beni artistici e culturali dell’umanità di un tempo. In verità abbastanza remote, da possedere quel fascino isolato che si attribuisce in modo stereotipico ai dintorni di massicci centri urbani, come le piramidi nella piana di Giza, che gettano la propria ombra su palazzi costruiti con cemento e vetro…

Tra fiori di lavanda, la gemma della chiesa che non produce un’ombra

Quello che non ci riesce necessariamente facile da immaginare, come abitanti di un paese che non raggiunge quasi i 10 milioni di chilometri quadrati, è la maniera in cui i turisti cinesi possono essenzialmente dividersi in due categorie distinte: quelli che viaggiano per il mondo al fine di assorbire nuovi luoghi e cognizioni, e coloro che invece, sia accontentano di ritrovare entro i confini nazionali tutto ciò che avrebbero ragione di voler sperimentare nella vita. Mari e monti, valli e fiumi, dighe, città storiche dai trascorsi millenari. Siti culturali ed archeologici, ma cosa dire dei monumenti? Quelle costruzioni frutto di un particolare profilo culturale, la risultanza dei processi estetici che sono la formale risultanza della collisione tra le aspirazioni collettive e la realtà tangibile della natura… Luoghi ed espressioni tipiche da cartolina, se portate alle più estreme conseguenze, dimenticando tutti i presupposti che ne hanno saputo consentire l’effettiva manifestazione al termine della catena dei momenti. Prendete, per esempio, la Provenza. Una regione che in Europa si conosce da una pletora d’immagini, tra cui distese viola da cui sorgono pareti antiche d’edifici o borghi medievali, trasformati nelle icone pittoresche dei nostri giorni. Così le valli ricoperte di lavanda, che compaiono nei quadri di Cezanne e Van Gogh, costituiscono soltanto una singola parte dell’equazione. E non è certo facile creare l’altra, mediante l’utilizzo di pietre, vetro e mattoni. Ragion per cui il Parco Scientifico e Tecnologico Agricolo Sino-Francese di Meishan, nel Sichuan, ha deciso per uno dei suoi punti panoramici più rinomati di seguire piuttosto il sentiero figurativo. Con la costruzione di una chiesa che non è una chiesa, un luogo di culto evanescente d’indubbia e singolare composizione, in cui le pareti esistono più che altro come un costrutto immaginario. Del fantasma scintillante, trasparente e magnifico, che si erge orgogliosamente dalla pianura.

La legittima e formale domanda di cosa, esattamente, stiamo guardando trova a questo punto soddisfazione grazie alla qualifica di Wú yǐng jiàotáng o “Chiesa Senza Ombra” (無影教堂) l’iperbole configurata come installazione artistica, piuttosto che vero e proprio luogo di culto, con la collaborazione dello studio architettonico Shanghai Dachuan. La cui capacità di ergersi, come un punto di riferimento inconfondibile, ha costituito nel corso degli ultimi anni una calamita irresistibile per quantità incalcolabili di fotografi da social network, in cerca di fondali adatti per incorniciare le immagini delle proprie vacanze…

L’artista che ha spostato le ossa del deserto per creare zone del pensiero inusitate

Il condor del Nevada diede un pigro battito di ali, mentre perlustrava l’area della valle dove il vento aveva un suono incostante. Non scolpita, come quella accanto, da processi naturali alla pennuta percezione dell’istinto, bensì fatta di ombre, luci ed ombre sovrapposte in qualche tipo di “disegno”. Uccello abituato a vivere lontano dalle costruzioni umane, egli aveva una pur vaga idea di come queste fossero comunemente strutturate: quattro mura, un tetto, vie d’accesso e recinzioni a tratteggiarne i distinti confini. Dal suo punto di vantaggio sopraelevato, in effetti, non era difficile scorgere un paio di ranch creati sulla base della razionalità mondana. Eppure anche il cervello rettile del tutto responsabile dei suoi limitati ragionamenti, normalmente non lontani dai bisogni di trovare fonti d’acqua o di cibo, riusciva ad identificare le difformità di tale luogo eccessivamente geometrico e rispondente alla ricerca di un qualche tipo di disegno. Luci ed ombre in digradanti viali, strade e recipienti vicendevolmente sovrapposti, quasi a competere per il diritto all’esistenza; vestigia di scomparse civiltà le quali, a ben pensarci, non erano mai davvero esistite. A meno di volerne individuare l’ombra scintillante dietro le pupille di un singolo individuo.

Michael Heizer, l’artista, scultore e costruttore che prima di ogni altro, ed in sostanziale solitudine creativa, scelse di trovare il proprio metodo espressivo nel movimento della terra. Non intesa come la danza di questo atletico pianeta, bensì l’effettiva alterazione di equilibri antecedenti alla creazione degli spazi a noi più congeniali, frutto della formazione di un paesaggio inerente. Mai su scala e con palesi risultati che fossero paragonabili a City, l’opera nella Green Valley a nord di Las Vegas al cui completamento ha dedicato 50 anni della sua esistenza. E 40 milioni di fondi, con i primi stanziamenti reinvestiti dalle sue finanze, per poi trovare l’assistenza di fondi federali e mecenati di varia natura. Al fine di creare… Questa Cosa Vuota, una visione lunga 2,5 chilometri e larga 0,5, fondata sulla sua interpretazione personale di un sito archeologico impossibile, conforme alle vestigia di un’antica capitale dimenticata dal tempo. Un miracolo di organizzazione, logistica e pianificazione, per quanto possa esserlo un qualcosa che deriva dichiaratamente parte della propria ispirazione dalle piramidi a gradoni di Chichén Itzá. Che compaiono nella struttura di diverse arene centrali, convergenti verso un sito monumentale che parrebbe il monumento dedicato a una divinità sovrana. Quattro pinne aerodinamiche in contrapposizione a picchi digradanti simili agli scudi in uso per contenere il fuoco dei post-bruciatori sul ponte di volo di una portaerei invisibile. Per alcuni, il più grande spreco di risorse. Secondo altri, il più incredibile degli skate-park…