C’è una vera e propria guerra, là fuori, che dall’epoca della Preistoria non ha conosciuto più di qualche misera tregua, di durata particolarmente breve. È il conflitto senza scrupoli tra le creature piccole, siano queste insetti o i loro multipli e implacabili predatori. La fanteria degli imenotteri, instancabili formiche che procedono tra i boschi alla ricerca di possibili fonti di cibo; carri armati ed altri mezzi dalla resistente blindatura, con lumache, scorpioni e scarabei a riceverne la fondamentale ispirazione; ed il pericolo costante dell’aviazione, una tempesta letterale di vespe, zanzare ed altri succhiatori opportunisti delle circostanze più variegate. Così come in mezzo ai rami e tra le foglie, tende ad appostarsi l’instancabile cecchino in equilibrio, la striata o trasparente creaturina che cerca riparo quando disturbata, in modo tale da osservare senza essere osservata, continuando la sua rapida mitraglia d’insolite, ed al tempo stesso formidabili munizioni sferoidali. Questo senza nessun tipo di obiettivo definito e a dire il vero, neppur la benché minima approssimazione di un bersaglio, avendone sostituito la presenza grazie alla ricerca di una diversa e ben più pratica mansione: liberarsi al più presto di quanto potrebbe essere utile a trovarla. Una singola aromatica, umida munizione alla volta. Proprio così ed è questo, in poche parole, l’origine del nome anglofono sharpshooter (“franco tiratore”) generalmente attribuito a un’ampia gamma d’insetti saltatori mai più lunghi di un centimetro e facenti parte della famiglia Cicadellidae o cicaline, altrettanto note per la loro problematica abitudine di trarre nutrimento dallo xilema, il tessuto vascolare adibito alla circolazione della linfa grezza nella maggior parte degli esseri vegetali. Una sostanza tanto poco nutriente, a dire il vero, da richiedere un processo pressoché continuo di suzione attraverso l’impiego della loro appuntita proboscide zanzaresca, con conseguente deiezione di fluidi altrettanto ininterrotta e costante. Dal che l’idea prodotta dall’evoluzione (quel Demiurgo infinitamente creativo) di provvedere all’espulsione il più lontano possibile di tale sostanza, analogamente a quanto perseguito da numerose altre specie d’insetti. Ma tramite un approccio all’apice dell’efficienza, consistente nella periodica produzione di una sferica gocciolina in corrispondenza del proprio sfintere (a voler essere tecnici, facente capo a dei tubuli e non una vera e propria vescia) poi catapultata indietro mediante l’impiego di un organo articolato noto come penna anale. Metodologia apparentemente sottoposta a una pregressa disanima completa da parte della scienza, almeno finché al Prof. Saad Bhamla dell’università Georgia Tech non è capitato di osservare un esemplare di questa diversificata genìa all’opera nel suo giardino. Notando l’estrema velocità con cui la propulsione dei suddetti proiettili pareva attraversare il proprio campo visivo, suscitando l’opportunità di dare inizio a un nuovo, interessante approccio allo studio di quel processo…

animali

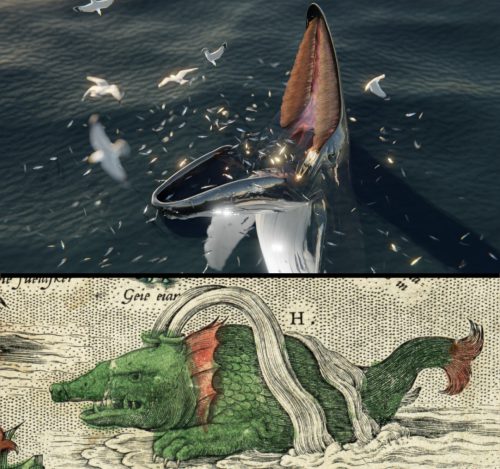

L’efficace strategia di caccia che avvicina le balene a un antico mostro norreno

Si narra nella leggenda di San Brendano, uno degli originali apostoli del Cristianesimo presso l’isola d’Irlanda, dei suoi favolosi viaggi e i paesi, il luoghi e i popoli che ebbe modo di conoscere navigando ai quattro angoli dei sette mari alla ricerca della terra dell’Eden, identificata in lingua gaelica con il termine di Tír na nÓg. In uno degli episodi più spesso ripetuti, facente parte della principale opera in prosa latina sull’argomento con datazione a partire dal X secolo, la sua imbarcazione giunse quindi presso un bizzarro atollo ricoperto d’erba ma del tutto privo d’alberi, dove egli avrebbe deciso di far riposare gli uomini della spedizione. E poiché era il giorno di Pasqua, iniziò a celebrare la messa in base ai gesti da lui stesso tramandati, giungendo fino al punto in cui la prassi prevedeva l’innalzamento di un croce, che il suo aiutante piantò con forza nel terreno di quella che pareva essere la spiaggia del loro approdo. Se non che in quel fatale momento, la terra stessa iniziò a tremare: poiché quello che era stato immobile sotto i loro piedi, era in realtà il gigantesco pesce Zaratan, che i greci chiamavano Aspilochedone (“Serpente-targaruga”) il quale spaventandosi per l’improvviso dolore, aveva iniziato a nuotare. E di lì a poco avrebbe provveduto a immergersi, condannando l’intero consorzio dei suoi accidentali visitatori…

Passano i secoli, mutano le storie. Compresa quella di una creatura riconducibile all’originale testo del III o IV secolo Physiologus, in cui gli si attribuiva l’insolita capacità di emettere un profumo in qualche modo accattivante dalle proprie fauci, con l’obiettivo di attirare le proprie vittime designate. Eppure spesso restano degli elementi in qualche modo ricorrenti, valide costanti o pratici sentieri per l’immaginazione. Così che attorno al 1250, il testo didascalico del Konungs skuggsjá (“Specchio del Re”) avrebbe riservato un capitolo alla descrizione del più grande ed incredibile pesce dell’oceano, mai catturato ne trovato morto sulle spiagge, le cui dimensioni superavano quelle di qualsiasi balena, il cui nome ai suoi tempi era diventato Hafgufa. E del modo in cui tale gigante era solito procacciarsi il cibo, lasciando emergere parte del suo corpo sopra il pelo dell’acqua, con la bocca spalancata. Provvedendo a rigurgitare con un rutto fragoroso prede precedenti e parzialmente masticate, così da attirare i pesci assieme agli uccelli ad una sorta di terribile banchetto. Per poi provvedere, come se nulla fosse, a chiudere di nuovo le mascelle con tutto l’intero contenuto d’occasione, recuperando in tale modo il suo significativo investimento di energie. Un efficace e per certi versi credibile comportamento, che un nuovo studio condotto da John McCarthy, Erin Sebo e Matthew Firth della Flinders University di Adelaide, Australia, sarebbero riusciti con un articolo sul finire di questo febbraio a ricondurre al recente successo su Internet di una serie di video virali sulla tecnica acclarata del trap feeding, un approccio esclusivo delle rorqual (fam. Balaenopteridae) all’esecuzione di formidabili battute di caccia. La strategia di questi grandi carnivori, per l’appunto, letteralmente all’opposto di quella per cui sembravano essersi evoluti, precedentemente espressa in rapide picchiate alla massima velocità consentita dalla loro massa imponente, durante cui provvedere al pratico risucchio di ogni cosa presente sul loro tragitto sotto la superficie marina. Laddove gli esemplari in questione, ripresi per la prima volta presso il golfo di Thailandia e presso l’isola di Vancouver, parevano piuttosto preferire una più passiva strategia del tutto simile a quella dell’Hafgufa…

La grande fuga e l’inquietante patrimonio genetico dell’orso andino

Ricorrente riesce ad essere il carattere presunto, ovvero in altri termini l’impronta stereotipica, del personaggio che per necessità o affettazione narrativa viene caratterizzato dall’impiego di occhiali. Implemento utile a correggere una vasta varietà di disfunzioni visuali, e al tempo stesso inerentemente associato a un certo tipo di comportamento, un pregresso bagaglio di conoscenze acquisite. Quasi come se il fatto stesso di aver deciso di massimizzare le proprie percezioni inerenti, in modo tale da poter comprendere e capire meglio il mondo, possa costituire l’intento riconoscibile che viene dalla propensione all’apprendimento, come approccio alternativo all’apprezzamento universale dell’esistenza. Ecco dunque comparire, nel variegato novero delle creature adatte a fare parte di miti e leggende, la figura zoologia di Ben l’orso, recente aggiunta della menagerie biologica comunemente nota come Zoo di Saint Louis. Appartenente ursino alla specie sudamericana Tremarctos ornatus, considerata altamente riconoscibile per tre caratteristiche: il peso abbastanza ridotto, di fino a un massimo di 110 Kg; i grandi artigli utili ad arrampicarsi nelle umide foreste ai piedi dell’ambiente andino; la maschera bianca che circonda gli occhi, continuando sul muso e il petto della maggior parte degli esemplari. Caratteristica quest’ultima giudicata come sufficiente a definirlo, in base al dizionario dei nomi comuni degli animali, come orso “dagli occhiali” in una sorta di contraddizioni in termini, visto come la sua categoria di appartenenza sia notoriamente incline ad orientarsi tramite l’impiego sensoriale del suo naso, percettivo in proporzione paragonabile a quello dei nostri cari amici cani. Ma stranamente appropriata, in base a quanto sopra accennato, al caso specifico del sopracitato protagonista, di una storia sorprendente eppure in qualche modo evitabile, benché fortunatamente priva di conseguenze. Quella culminante lo scorso giovedì con la seconda uscita non sanzionata di quest’ospite dal proprio recinto, causando un comprensibile allarme nell’amministrazione del parco e la rapida chiusura di ogni uscita, coadiuvata dal ricollocamento temporanei dei visitatori all’interno di gabbie ed altre zone riparate, onde minimizzare il rischio pur sempre presente d’incidenti dovuti alla sfortuna del momento. Laddove Ben voleva, come già dimostrato lo scorso 7 febbraio durante un episodio simile che aveva colto totalmente di sorpresa i suoi guardiani, semplicemente guardarsi un po’ in giro ed esplorare i limiti del proprio ambiente d’adozione. Un luogo certamente confortevole, come tende generalmente ad essere la vita in cattività, ma al tempo stesso privo di quell’ampio respiro situazionale che costituisce il primordiale anelito di ogni essere appartenente alla natura. E che in qualche misura doveva pur essere stato trascurato, da coloro che dopo il primo imprevisto si erano limitati a implementare la singola contromisura di moschettoni per i cavi del recinto garantiti fino ai 205 Kg di resistenza, che questa volta l’orso non sarebbe in alcun modo potuto riuscire a sconquassare. Se non che gli orsi non sarebbero semplicemente niente, se non geneticamente determinati e come in ogni fiaba che si rispetti, anche all’abito (o perché no, l’accessorio con lenti) tendeva necessariamente il monaco. Per cui come un novello Harry Houdini o Potter, l’irsuto personaggio si è industriato giorno dopo giorno per trovare il punto adatto ad applicare una leva sufficiente. Fino a mettere in atto il suo subdolo e preciso piano, culminante con l’uscita dai confini degli spazi entro cui doveva essere idealmente contenuto…

La lunga caccia della falsa vedova, ottuplice nemica di topi e pipistrelli d’Europa

Fu notata dalla nostra stirpe per la prima volta almeno un paio di secoli a questa parte: la strana passione degli umani per i baccelli. Parti pendule di “cose” vegetali, tonde, oblunghe, morbide o coriacee. Particolarmente la… Banana. Oggetti provenienti dalle nostre isole remote, in mezzo ai quali era possibile nascondersi e aspettare quietamente. Di essere portati, come giovani esemplari sottoposti ai capricci del vento, oltre l’Oceano e verso nuovi lidi sorprendentemente accoglienti, dal clima temperato e l’ampia quantità di possibili prede. Mosche, libellule, imenotteri, scarabei e non solo. Poiché a differenza delle isole delle Canarie e di Madeira, creature ben più grandi e succulente all’altro lato di quel viaggio non parevano possedere alcun tipo d’istinto acuito da pregresse generazioni. In merito scaltra metodologia di predazione, e l’infinita fame che caratterizza ed influisce ogni aspetto della nostra quotidianità di piccoli vampiri velenosi. Sta parlando molto chiaramente lo Steatoda nobilis, anche detto il ragno della credenza o “falsa” vedova nera. Per la sua abitudine a tessere piccole ragnatele disordinate nei luoghi secchi e oscuri. Da cui calarsi all’indirizzo di creature di passaggio, totalmente inconsapevoli e disattente. Da intrappolare con i fili ed allo stesso tempo indurgli la paralisi, rendendoli perfette per un pasto equilibrato e non del tutto privo di un sinistro retrogusto vampiresco. Essere notoriamente simile al più temuto ragno d’Europa, la puntinata Latrodectus abituale divoratrice nuziale del suo consorte, di cui riprende il suddetto appellativo in lingua volgare, in forza di una somiglianza che purtroppo va ben oltre la semplice apparenza. Dato il possesso, soprattutto nella femmina più grande ed aggressiva, del potenziale d’inoculazione di un veleno non del tutto privo d’efficacia nel caso degli umani, capace di causare un dolore intenso e in certi casi, infezioni o reazioni allergiche di significativa entità. Il tipo di circostanze tipicamente sufficienti, per animali di siffatta natura, a incrementare il potenziale d’isteria collettiva, con un crescente allarmismo dei media e collettivo timore più o meno giustificato che possa capitare anche a noi. Poiché il ragno è di per se un sinonimo di occulti e atavici timori, almeno in parte giustificati dalle tribolazioni dei nostri antenati fin dal tempo della preistoria. E d’altra parte non ha contribuito a ridimensionare l’ansia, la recente serie di studi scientifici incentrati sull’abitudine precedentemente ignota di questa specie, di catturare e fagocitare esseri dalle dimensioni superiori di anche 10 o 12 volte alle proprie, mediante l’uso della sopra descritta tecnica di agguato opportunista. Un sistema che ha permesso agli studiosi di trovare, in base alle nozioni reperibili su Internet, per la prima volta nel 2018 in Irlanda un esempio di lucertola vivipara (Zootaca v.) tra i fili appiccicosi di uno di questi famelici carnivori, così come nel 2022 si è d’un tratto palesata l’orribile visione di un destino simile toccato a due piccoli chirotteri nel North Shropshire, probabilmente dei Pipistrellus comuni. Ma è stato proprio lo scorso 20 febbraio del 2023 che un articolo sulla rivista scientifica Ecosphere sarebbe stato corredato da una fotografia ancor più preoccupante: di un toporagno appartenente alla specie protetta inglese Sorex minutus, intrappolato nel North Sussex e sollevato fino alla cornice superiore di una finestra. Proprio così: un roditore trasformato nella cena di un ragno. Piuttosto che il contrario…