Silenziosi e non troppo desiderabili monumenti, spuntati in mezzo al centro storico delle nostre città turistiche e rinomate, questi arcani attrezzi rappresentano il bisogno più evidente di dare una scossa significativa alla mobilità urbana: niente chiasso, né parcheggio, zero emissioni grazie alla metodo della propulsione elettrica, grande bandiera degli obiettivi tecnologici nell’immediato futuro. Per chiare e significative linee di ragionamento, tuttavia, appare ormai poco probabile che il monopattino possa giungere a sostituire l’automobile nell’intera gamma delle sue funzioni, persino all’interno delle mura che delimitano i nostri più vicini e semplici bisogni nel quotidiano. Rischio d’incidenti, flessibilità atletica, prontezza di riflessi, coraggio di affrontare i pericoli che corrono a lato degli affollati marciapiedi… Queste ed altre simili ragioni, qui convergono a ridefinire il senso di una soluzione maggiormente utile al ragazzo in cerca di svago, il turista incuriosito ed altri simili recessi del variegato consorzio umano. Eppure dove mai sarebbe, nella scelta di un tale noleggio, la spontaneità? Dove il senso creativo dell’individuo, incline a dare un senso a un pomeriggio privo di computer, cellulare, Playstation e Nintendo Switch? Per un servizio creato e dedicato esclusivamente ad un pubblico adulto. E persino nei riguardi di quest’ultimo, severamente regolamentato dalle stringenti norme della responsabilità e sicurezza civile. Pensiamo d’altra parte di poter chiamare a noi un’intera dozzina di questi dispositivi. Ed in qualche maniera combinarne il potenziale nascosto all’interno, verso la creazione di un qualcosa di radicalmente nuovo e programmatico nel suo significato apparente. Creato sul modello (perché no!) di questa impressionante attività dei giovani di Rio, San Paolo e Salvador, consistente nell’evocazione tecnologica di una creatura che in un certo senso, diede i natali e alimentò il primordiale amore degli umani nei confronti della Conoscenza. Serpe tentatrice, boa dai sentimenti nebulosi, cobra delle circostanze uniche e segrete: senza zampe eppur dotata, nella sua accezione qui presa in esame, da una lunga pletora di cuscinetti a sfera…

Nessuno è in questi lidi abituato, s’intende, a chiamarli propriamente “monopattini” bensì carrinhos de rolimã ovvero semplicemente “carretti a rotelle” benché le implicazioni di una simile definizione riescano a sottintendere ulteriori aspetti, che trovano corrispondenza in una specifica attività giovanile diffusa e praticata in buona parte dell’America Meridionale, consistente nella messa in opera di un veicolo nettamente definito. Poco più che un asse con un sedile attaccato sopra, in buona sostanza, dotata di quattro cuscinetti per uso meccanico due dei quali montati su una traversa dotata di un perno, da manovrare mediante l’impiego diretto dei piedi secondo i bisogni dell’utilizzatore. Siamo di fronte, in altri termini, al prototipo essenziale di quello che Red Bull avrebbe reso celebre negli Stati Uniti con le sue gare anti-convenzionali della rinomata soap box race, riconoscibili per le sfolgoranti personalizzazioni mediaticamente concepite per stupire un pubblico su scala internettiana…

sudamerica

Sulle remote coste brasiliane, il bianco deserto dei centomila laghi

Dune o per usare la metafora ufficiale, candide lenzuola: ondulati movimenti paesaggistici, che s’inseguono in maniera regolare, almeno fino al punto in cui è possibile esplorare con lo sguardo. E sotto di esse un pesce lupo (Hoplias malabaricus) totalmente immobile nel sottosuolo inumidito, nell’attesa che la situazione torni adatta ad esplorare il mondo acquatico di superficie. Tutto questo finché un giorno, gli accurati chemiorecettori facenti parte del suo corpo per gentile concessione della natura, non riescano a concedergli la prova che il momento è giunto di risorgere dal fango, fino alla gloriosa ed invidiabile luce del Sole. Poiché l’acqua è puntualmente precipitata, dove un tempo c’era solo quell’avvallamento secco e (relativamente) privo di vita. E con “Un tempo” intendo, sia per tutti chiaro, il periodo annuale che si estende tra gennaio e giugno: l’estate. Già perché la scena in questione si svolge presso la costa nord-occidentale brasiliana, dove non soltanto le stagioni sembrano essere invertite, ma anche le aspettative ragionevoli di “cosa” possa trovarsi “dove” e soprattutto, “in quali condizioni”.

Una stranezza che compare straordinariamente evidente già dal momento in cui si fa girare il mappamondo digitale d’ordinanza, per focalizzare l’attenzione preso quello spazio di approssimativamente 155.000 ettari situato nello stato di Maranhão, tra gli estuari dei fiumi Parnaíba e São José. Corsi d’acqua che si sono occupati, sin dall’epoca del Tardo Quaternario (2,588-0,005 milioni di anni fa) di depositare una copiosa quantità di sabbie e sedimenti provenienti dall’entroterra presso le increspate acque dell’Oceano Pacifico. Le cui rabbiose correnti, piuttosto che accogliere quel materiale, si sono dimostrate pronte a disperderlo e restituirlo all’indirizzo del mittente, sparpagliandone l’essenza lungo un ampio tratto costiero, con l’aiuto del vento e delle maree. Immaginate ora un simile processo, che si compia per un tempo immemore lungo il placido ruotare delle Ere: ce n’è abbastanza per cambiare dal profondo le caratteristiche di un intero paesaggio. Creando una zona incuneatasi tra il tipo di vegetazione costiera che prende il nome di restinga e la vasta savana tropicale, ricca di biodiversità nota localmente con il nome di cerrado. Mostrando tuttavia caratteristiche che non appartengono a nessuno dei due biomi, possedendo piuttosto quelle adatte ad essere selezionato dall’industria cinematografica hollywoodiana per rappresentare il remoto pianeta Vormir nel film Avengers: Infinity War (2018) con tanto di pietra dell’anima per il guanto dell’inevitabile catastrofe finale. Contingenza fortunata sufficientemente significativa da riuscire a rendere evidente, per quanto concerne il parco nazionale denominato Lençóis Maranhenses, di trovarsi innanzi a un luogo totalmente unico al mondo, privo di effettivi termini di paragone al di fuori di questo specifico contesto paesaggistico e continentale. Proprio perché tra tutti i micro-mondi capaci di incorporare in se stessi le palesi caratteristiche di un vero e proprio deserto, soltanto questo riceve oltre 250 millimetri di pioggia annuali: abbastanza da risvegliare i dormienti pesci sotterranei, nelle tenebre dell’eterno silenzio…

La minuscola scimmia che morde gli alberi come un pipistrello vampiro

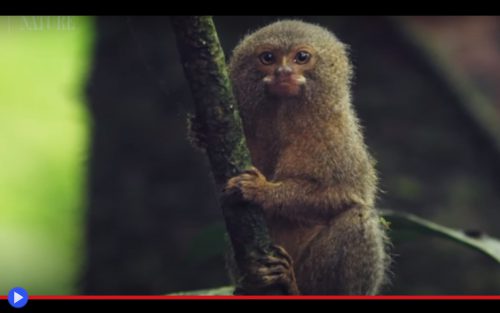

Nell’analisi geografica del mondo, l’isola è un concetto chiaro e almeno in apparenza, del tutto privo di sorprese: “Terra emersa in mezzo alle acque, che si estende dalle coste fino all’entroterra…” Potenzialmente popolata da una sua particolare varietà di creature, sia volatili (migratorie) che legate a un’espressione assai specifica dell’evoluzione. Note a tal proposito, risultano essere le due tendenze contrapposte definite “gigantismo” e “nanismo” insulare, entrambe una possibile risposta di creature facenti parte di famiglie note, ma cambiate nella dimensione per l’assenza, totale o parziale, di predatori. Esiste d’altronde, nelle giungle sudamericane, un tipo d’isola creato da una situazione in essere nettamente distinta; quella generata, in successive macchie di leopardo, dall’incrociarsi simile a una griglia dei più vasti fiumi locali, tali da creare spazi entro i quali sussistono particolari regole, e strade alternative alla sopravvivenza. Così da qualche migliaio d’anni esistono, come alternative che soltanto di recente la scienza è giunta a distinguere, le due specie quasi identiche del genere Cebuella (pygmaea e niveiventris) i cui tratti distintivi più importanti si nascondono nelle profondità del codice genetico, ma che appaiono profondamente diverse da ogni altro primate appartenente al gruppo mediamente piuttosto compatto delle Callitrichidae, con il nome in lingua inglese di marmoset, o con un prestito onomatopeico dalle lingue indigene, uistitì. Perché sono ancor piccole, invero piccolissime, raggiungendo in media i 117-152 mm ed un peso massimo di 100 grammi, al punto da essere chiamate talvolta “scimmie del dito” (finger monkey) per la naturale propensione ad afferrare il più piccolo degli arti umani come fosse un ramo, ogni qualvolta ci troviamo ad osservarle in cattività.

L’effettiva ragione di una simile caratteristica, pur non essendo del tutto compresa, sembrerebbe derivare in qualche modo dalla specifica dieta di questi animali, che pur afferrando l’occasionale insetto di passaggio sembrerebbero basare la maggior parte del proprio sostentamento su un approccio assai particolare al veganesimo, che le vede arrampicarsi su un’ampia varietà d’alberi poco prima di mettere a frutto, con voracità efferata, gli incisivi aguzzi come pugnali. Capaci di forare, senza troppe difficoltà, le cortecce di alberi come lo storace americano (Liquidambar styraciflua) ed altri produttori di resina gommosa, che provvedono quindi a succhiare con estremo trasporto fino all’assunzione delle calorie di giornata. Si tratta di una scena surreale e al tempo stesso sottilmente inquietante, per l’evidente effetto che riesce ad avere attraverso settimane e mesi sul tronco preso di mira, che diviene letteralmente ricoperto di noduli formati dalla cicatrizzazione, come legnosi segni del passaggio di uno sciame di fameliche zanzare. Particolarmente nella zona di mezza altezza dove sono solite arrampicarsi le scimmiette grazie ai loro artigli altrettanto specializzati, ben conoscendo i pericoli che correrebbero al livello del terreno, causa felini o altri agili predatori, o presso gli strati superiori della giungla, pattugliati dagli uccelli rapaci come il falco e l’aquila arpia brasiliana. In funzione di una tale preferenza specifica, queste creature presentano quindi un’indole notevolmente territoriale, che vede i gruppi di 8-9 elementi al massimo, che si formano attorno a un’unica coppia riproduttiva, farsi spesso la guerra per il possesso di uno specifico appezzamento, che può sfociare talvolta nella caduta e conseguente improvvida dipartita dei membri del clan rivale. Ad opera dello stesso gruppo più che mai pronto a ritirarsi con agili balzi di fino a 5 metri da un ramo all’altro, bilanciandosi all’atterraggio con la coda (non prensile) nel momento in cui incontrasse Callitrichidae più grandi e immediatamente accomunabili, in funzione di questo, al concetto di causa di forza maggiore…

Il drago peloso che divora trentamila soldati nell’alto castello

“Così la gente ai piani alti mantiene il suo potere: parlando una lingua che stimola il terrore per l’ignoto e la sopravvivenza futura della colonia!” Declamò il Predicatore alzando la prima coppia delle sue sei zampe, per stagliarsi contro l’azzurro cielo sudamericano. La propaggine gibbosa del termitaio, teatro di tutte le interazioni tra gli strati sovrapposti di una società che si presumeva essere perfetta, nonché perfettamente in scala, per non ledere all’ambiente con l’impatto dell’artropode tecnologia abitativa. Piccoli gli insetti, di sicuro, ma non così le svettanti mura, costruite con la terra e la saliva delle loro bocche simili a minuscole tagliole. Chi poteva, dopo tutto, nuocere alle bestie proprietarie di un così alto monumento? Chi poteva penetrare dentro al guscio delle circostanze, invidiabili persino per lo sguardo altero degli Dei? “Profezie, minacce, apocalisse del Crepuscolo e creature grandi come montagne. Eppure, di tutti quelli che hanno visto il Mirmecofago, nessuno è mai riuscito a sopravvivere per raccontarci del suo aspetto. Davvero molto… CONVENIENTE!” Mentre simili parole dalle molte ramificazioni come le radici di un ontano risuonavano possenti nelle luce del mattino, il mondo stesso cominciò a vibrare. Le vedette in cima all’edificio, emettendo feromoni d’allarme, gridavano l’inaudibile avviso che sembrava presagire guai davvero grossi, per l’intero esercito percorso da un formicolìo fremente. In quel momento, un lungo serpente rosa penetrò dalla finestra panoramica sulla savana, sbalzando via il predicatore e tutti quelli che lo stavano ascoltando. Eppure, almeno la metà di loro non precipitò lontano, restando invece appiccicata all’essere venuto dall’Esterno. Con risucchio forte come il tuono, le spire si accorciarono d’un tratto. Mentre una piramide pilifera comparve nel pertugio, con un occhio fisso e assottigliato come la puntura di una spillo. Dalla folla rimescolata, si udì una voce acuta: “Morte, morte, il mostro è giunto. Manovali e militi, sudditi e padroni. Preparatevi a finire nello stomaco del grande aspirapolvere ursino!”

Un destino, da un certo punto di vista, peggiore di qualsiasi altro possa essere conosciuto agli insetti. Poiché il formichiere gigante, anche detto tridattilo per la tripla fornitura di affilati artigli sulle muscolose zampe, non ha denti, muscoli masticatori degni di questo nome e neanche una sostanza corrosiva nello stomaco, per offrire una misericordia rapida alle moltitudini fagocitate quotidianamente per sopire la sua enorme fame. Le quali se non soffrono l’eterno fato nel momento in cui si schiacciano contro il palato della belva, procedono fin dentro al grande organo simile a una betoniera. Dove periranno, gradualmente, nello stesso acido prodotto dalla loro decomposizione. Un espediente furbo e pratico, come i molti altri grazie ai quali, nel procedere dei secoli e millenni, l’ingegno graduale dell’evoluzione ha dato forma a tutto questo. Il più letale predatore del pianeta, peggiore di uragani o terremoti, per lo meno dal punto di vista delle sue operose, piccole nemiche.

Capace di nutrirsi indifferentemente d’imenotteri o blattoidei, contrariamente a quanto potrebbe lasciar presumere il suo nome, preferendo nei fatti molto spesso i secondi in molti degli areali d’appartenenza, nella loro accezione eusociale famosa per i cumuli costruiti nelle vaste valli erbose delle più selvatiche circostanze. Eppure già scomparso, come i possenti dinosauri, dai territori settentrionali del Messico, l’Uruguay ed il Costa Rica. Per non parlare del Guatemala. Restando comune unicamente in alcune aree dell’Amazzonia, il Pantanal ed il Cerrado brasiliani, oltre a certe province particolarmente poco sviluppate dell’Argentina. Perché le dimensioni contano, ma ancor più di questo, è l’adattabilità a un’ambiente trasformato che determina le alterne fortune di una specie…