All’origine della vicenda umana sulla Terra, le persone iniziarono a convergere l’una in prossimità dell’altra. Per proteggersi dai predatori, le intemperie e gli altri pericoli della natura, cominciarono perciò a cooperare. Ma come possiamo facilmente comprendere, non può esserci lavoro di concerto senza un qualche tipo di comunicazione. Taluni gruppi etnici, e l’intera specie soltanto vagamente imparentata alla nostra degli uomini di Neanderthal, utilizzarono perciò i gesti. Mentre altri, ben presto imitati dalla maggioranza, iniziarono da subito a impiegare lo spropositato potenziale dell’apparato fonatorio umano. O forse sarebbe più preciso definirlo, in questa fase, l’unione meramente pratica di naso, gola e bocca, capaci come nella maggior parte delle specie animali di articolare e manipolare il passaggio udibile dell’aria al loro interno. Guidata tuttavia, per la prima e significativa volta, dall’acuta intelligenza che conduce ad una pletora di applicazioni parallele, ciascuna improntata alla specifiche necessità di una particolare società, diversa in vari modi da ciascuna delle altre. Forse il più importante fondamento della scienza linguistica contemporanea, tuttavia, è che le caratteristiche fondamentali delle sopracitate strutture anatomiche, finalizzate nel contempo ad assolvere il non meno importante compito di mantenere in vita i loro proprietari, restano sostanzialmente invariate nell’intero ventaglio conseguente dall’originale diaspora geografica compiuta dai primi cacciatori-raccoglitori in Africa ed i loro discendenti, gli agricoltori. Ed è sulla base di questo che il particolare impiego dei fonemi utilizzati in un antico gruppo di lingue, situate nella parte meridionale di quel continente, viene giudicato “inusuale” nella maniera in cui devia da talune regole tanto diffuse da poter risalire, idealmente, all’ignoto idioma della prototipica Eva mitocondriale. La prima donna (o fino a 20.000 donne vissute allo stesso tempo) da cui discenderebbero le intere moltitudini dell’odierno consorzio parlante. E se invece, d’altra parte, fosse vero l’esatto contrario? Che quanto messo in pratica nel qui presente affascinante video di Sakhile, guida culturale del suo popolo, gli Zulu, fosse la strada maestra della comunicazione, soltanto per un mero caso del destino, abbandonato dalle moltitudini migranti delle famiglie umane?

Lo studio sistematico dei linguaggi, nato sul piano semiotico alla fine del XIX secolo, iniziò quindi dal sopracitato punto di partenza a descrivere una serie d’insiemi interconnessi, affini alle diverse famiglie tassonomiche impiegate nello studio della biologia. Individuando nella parte meridionale del più antico dei continenti ad essere popolato due realtà sostanzialmente distinte: le lingue cosiddette Khoisan, che accomunavano per l’appunto i Khoi (o Khoikhoi, letteralmente: veri uomini) ed i San (più comunemente detti boscimani) nella parte occidentale della “punta” africana, contrapposti a un altro gruppo di quattro idiomi noti come Nguni o con il termine imposto dall’alto di Bantù, giunti fino a questi luoghi nel corso delle ripetute diaspore e conflitti subiti dai gruppi etnici della regione dei Grandi Laghi (Victoria e Tanganyika) a seguito delle conquiste e saccheggi culminati nel grande conflitto etnico dello Mfecane, che si era esteso per trent’anni a partire dal 1810. Quando il grande capo tribale Shaka kaSenzangakhona, facendo onore alla primordiale tradizione bellica del suo popolo, elaborò strategie e tattiche non solo in grado di garantirgli la conquista dei suoi vicini, ma anche di resistere, per un tempo breve quanto significativo, alla potenza coloniale dell’Impero Inglese. Difficile non notare, d’altra parte, almeno un quantum dell’originale eloquenza appartenuta un tempo a un personaggio di quel calibro, nello stile laconico ed il naturale carisma tranquillo del nostro Virgilio nell’inconoscibile profondità dei linguaggi…

scienza

Un pipistrello col rossetto? L’aspetto artistico di un pesce anormale

Un chirottero che non sa volare, un batrace che non sa saltare, un pesce che non sa nuotare. Chi avrebbe mai potuto pensare, tra gli abissi del grande mare, che potesse trattarsi dello stesso animale? Aerodinamico a suo modo, idrodinamico soltanto il necessario, con quattro pinne che assomigliano alle dita troppo ampie di un guanto dismesso, ma funzionano piuttosto come le zampe di un ragno. Per un tipo di creatura che in effetti, passa la gran parte del suo tempo a contatto con il terreno. Quello del fondale, s’intende, a una profondità variabile tra i 200 e i 1.000 metri. Non così remota, tutto considerato, visto che stiamo parlando di un appartenente a pieno titolo all’ordine dei Lophiiformes alias “rane pescatrici”, tra i pochi predatori di un ambiente che risulta essere, nella maggior parte delle circostanze, quasi totalmente privo di prede. Ed ecco spiegata la funzione della loro prototipica canna da pesca, chiamata dalla scienza illicio, in realtà il primo raggio della pinna dorsale collocato in corrispondenza di quello che potremmo chiamare il “naso” e con conformazione idonea a rappresentare un piccolo regalo concettualmente non dissimile dall’insidioso cavallo di legno dei Greci. Se soltanto avesse avuto la forma di un piccolo pesciolino e il compito di “entrare” le fauci di un divoratore, per poi scomparire e far entrare, quest’ultimo, all’interno delle fauci del nostro amico. Benché non ci sia nulla nella famiglia degli Ogcocephalidae, ad una presa di coscienza della realtà delle circostanze, che sia in alcun modo riconducibile persino al suo bizzarro ordine di appartenenza. Facendo di costui l’esempio, forse uno dei migliori noti, di una letterale creatura fuori dal contesto, come una sorta di alieno prodotto da processi evolutivi totalmente diseguali e non paralleli. Declinato, per buona misura, in ben 78 singole specie e 10 generi disseminati dai Caraibi al medio Pacifico, fino ai distanti fondali dell’Oceano Indiano. Per una lunghezza media molto variabile, ma che può raggiungere al massimo i 40 cm. Sebbene la sua varietà più famosa, soprattutto su Internet, possa essere facilmente individuata nel pesce pipistrello delle Galapagos (O. darwini) il cui tratto distintivo dominante è la colorazione rossa intensa sul suo ventre, che si estende fino al contorno della bocca donandogli l’aspetto di una vecchia strega dalle labbra voluttuose e dipinte. Per un effetto complessivo, più che lievemente inquietante, ancor migliorato dall’espressione perennemente imbronciata posseduta da questa intera genìa di creature, frutto ragionevolmente apprezzabile di una più che semplice coincidenza. Sebbene sia possibile, scherza il famoso commentatore inglese di alcune tra le creature più bizzarre, ZeFrank, che si tratti di un contegno mantenuto da colui che ha fatto tutto il possibile per essere diverso dai suoi più prossimi parenti, soltanto per trovarsi soprannominato “pipistrello” esattamente alla stessa maniera di almeno una mezza dozzina di pesci dagli aspetti ed ecologie più disparate. Davvero il culmine dell’ingiustizia onomastica, se mai dovesse esistere un siffatto concetto…

La derelitta lampadina gigante nei sobborghi atomici di Forest Hills

“La guerra… La guerra non cambia mai.” Afferma la voce fuori campo, con il sottofondo di una musica nostalgica dai ritmi Jazz, il campo lungo della telecamera che si avvicina gradualmente al profilo riconoscibile di una città. Che ben presto può essere identificata come Pittsburgh, in Pennsylvania, simbolo sopravvissuto almeno in parte alla fittizia apocalisse della serie videoludica Fallout. Nell’immoto panorama, ove neppure piccoli animali o uccelli paiono aggirarsi tra le case del caratteristico vicinato statunitense, almeno un singolo elemento, tuttavia, appare immutato tra il fantastico e il reale, la speculazione degli artisti ed il soggetto fotografico di una particolare tipologia di turisti: è un colossale serbatoio piriforme di metallo ricoperto dalla ruggine, adagiato sopra una catasta di mattoni malmessi in mezzo ai vialetti erbosi delle abitazioni. Sul suo fianco un tempo scintillante, ora rivolto al cielo, campeggia con palese orgoglio l’imponente logo della compagnia elettrica Westinghouse. Famosa negli Stati Uniti, oltre che per oltre un secolo e mezzo di onorato servizio, a causa dell’accesa rivalità nei confronti della General Electric sotto l’egida dell’intransigente Thomas Edison all’inizio del XIX secolo, in quella che sarebbe passata alla storia come “guerra della corrente”. Ciò che però non tutti sanno, soprattutto all’estero, è che dopo aver perorato per anni la causa ed infine prevalso, grazie all’evidenza, con l’idea dell’elettricità trasmessa tramite il flusso alternato (AC) rispetto a quella diretta (DC) preferita dal loro avversario, la compagnia fondata da George Westinghouse nell’ormai remoto 1886 ebbe l’opportunità ed il desiderio di fare da apripista in un altro modo di approcciarsi alla generazione di quel fluido che alimenta l’epoca contemporanea: sto parlando del processo per la creazione dell’energia atomica o nucleare, diversi anni prima che fosse possibile anche soltanto garantire l’induzione intenzionale del decadimento radioattivo, figuriamoci il suo sfruttamento controllato da parte dell’umanità in attesa. Un processo, questo, ricercato tramite una vasta serie di ricerche ed esperimenti, all’apice del quale si sarebbe collocato, a partire dal 1937, l’abnorme edificio di Forest Hills.

Per comprendere il contesto di una simile struttura occorre dunque figurarsi lo scenario di quell’epoca, antecedente di svariati anni al cambio di paradigma indotto dall’equipe di Enrico Fermi e gli altri ricercatori agli albori dell’Era Atomica, quando ogni passo doveva essere compiuto inizialmente in via sperimentale, poiché semplicemente non si disponeva di un catalogo di cause ed effetti attentamente calibrati nell’interesse di ottenere il risultato finale. In tale ambito si muoveva il Prof. Dr. William E. Schoupp, esimio fisico teorico coinvolto dall’azienda per costruire qualcosa d’inusitato: il primo generatore energetico di Van de Graaff su scala industriale. Ovvero in altri termini, la versione su scala ingrandita dell’oggetto sperimentale inventato meno di una decade prima dal collega dell’Università di Princeton Robert J. Van de Graaff, proprio al fine di analizzare il comportamento delle particelle inosservabili all’interno di una situazione sotto l’assoluto controllo della scienza. Consistente, essenzialmente, nella rapida rotazione di un nastro situato verticalmente all’interno di un cilindro e fin dentro una grande sfera di metallo, ove si sarebbe concentrato un significativo potenziale di elettricità statica. Un meccanismo che in molti associano unicamente alla tipica esperienza “scientifica” di far poggiare le mani sopra la suddetta calotta ad un soggetto consenziente, sorridendo quindi assieme a lui per il sollevarsi spontaneo dei suoi capelli. Benché come spesso capiti, la stessa cosa trasportata su una scala superiore può ottenere risultati molto più notevoli, e potenzialmente pericolosi, di questo…

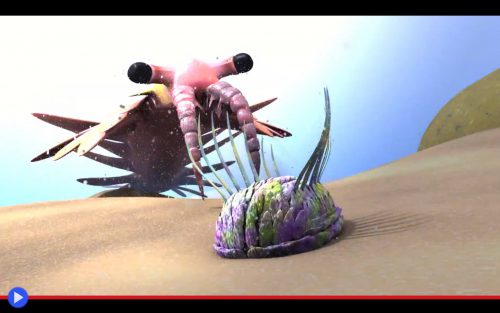

Terrorizzava come un diavolo-aragosta i mari del Cambriano, il suo nome: Anomalocaris

“La fantasia imita la natura” è i tipo di affermazione che ritrovi in molti casi nell’analisi retrospettiva delle creazioni immaginifiche prodotte dall’umanità ma che non ti aspetteresti, previo approccio al tema dell’ecologia preistorica, di trovare in siffatta guisa inaspettatamente rilevante. Pensate quindi al mecha-robot Voltron che combatte il male proveniente dalle vastità del cosmo, le cui gambe, braccia, torso e testa sono la diretta risultanza di una serie di leoni totalmente indipendenti, capaci di ricombinarsi ogni qualvolta si presenta la necessità di contrastare un avversario particolarmente imponente (un concetto, questo, ripreso da innumerevoli serie televisive e cartoni animati di provenienza giapponese). Ed ora provate ad applicare questo stesso approccio alla questione alla schiera di fossili eccezionalmente biodiversa ritrovata nello scorso secolo all’interno dell’argillite di Burgess, l’importante deposito geologico dalla datazione acclarata situato sopra le Montagne Rocciose, stesso luogo dove un tempo le profondità marine nascondevano creature dalla provenienza e caratteristiche tutt’ora oggetto di studio. Trovando al centro dell’insolita questione, la trafila tassonomica vissuta da coloro che si sono interessati nel corso della loro carriera ai qui diffusi e assai probabili antenati degli odierni artropodi, appartenenti all’ordine dei Radiodonta (“bocca a [forma di] ruota”) ed il cui rappresentate più famoso ed illustrato è la specie qui presente dell’Anomalocaris canadensis, le cui diverse componenti furono all’inizio ritenute, da ciascuno degli scopritori, come appartenenti ad una creatura totalmente sconnessa dalle altre. Un errore inizialmente commesso dal paleontologo Joseph Frederick Whiteaves, che incontrando delle strane estrusioni ricurve pensò inizialmente appartenessero ad un qualche tipo di gambero, essendo nei fatti la loro intera coda rimasta priva di zampe (da cui per l’appunto il nome: Anomalo – strano / caris – gambero). Così come Charles Doolittle Walcott, a poco meno di una decade di distanza, avrebbe preso entusiasticamente in mano il fossile circolare di un’insieme di denti, affermando senza dubbio di alcun tipo che dovesse invero trattarsi di una medusa. E qualcosa di simile avvenne poi al collega Simon Conway Morris, inzialmente convinto di aver trovato il corpo centrale di un nuovo strano tipo di spugna marina. Finché non fu proprio quest’ultimo, nel 1978, a comprendere per inferenza da un diverso e successivo radiodonte, il più piccolo Peytoia, di doversi confrontare con i suoi colleghi ed assemblare tutto quello che era stato posto fino a quel momento sopra il tavolo delle divergenti idee. Iniziativa dalla quale scaturì, come mettendo assieme i pezzi di un puzzle privo di precedenti, la forma sorprendente di un singolo animale; imponente, probabilmente assai aggressivo, nei fatti un vero e proprio Leviatano del suo contesto di appartenenza. L’epoca remota del Cambriano, situata tra i 541 e i 485 milioni di anni fa circa, è un tempo di suo conto in cui le singole creature più imponenti difficilmente superavano i pochi centimetri di lunghezza, poiché semplicemente l’evoluzione non aveva ancora permesso di scoprire le strutture biologiche adeguate a sostenere forme fisiche più imponenti. Questo almeno fatta eccezione per la creatura in questione, i cui esemplari adulti potevano raggiungere il metro di lunghezza. Proprio così, mettendo assieme agli elementi, siamo effettivamente al cospetto di quello che potrebbe aver costituito per milioni di anni il più terribile predatore della Terra. Un gigantesco mostro, con tutti gli strumenti necessari a mantenere il predominio degli oceani primordiali e tiepidi del nostro accogliente mondo…