“Come api al miele” pensò William il pilota di caccia, alla sua 14° sortita dall’isola di Guadalcanal, superato il numero critico costato la sopravvivenza a tanti dei suoi colleghi all’accademia di volo e gli altri membri del XIII Squadrone delle Forze Aeree: “Come dannatissime api al miele” premendo innanzi la leva che controlla i giri del motore, lo sguardo invidioso sull’emblema con fiamme del più vicino bombardiere B-24 molto più grande, e per questo più importante, del suo agile P-51H Mustang: 8-10 persone, ciascuno con un ruolo altamente specifico ma dotato di sensibili gradi di ridondanza, capaci quindi di sostituirsi l’uno all’altro in caso di necessità. Verso l’inizio del 1944, ormai, tutti conoscevano la prassi: il grande gruppo di volo avrebbe proceduto dal campo di volo di Carney fino all’isola di Iwo Jima ad oltre 1.000 Km di distanza, dove i possenti quadrimotore avrebbero rilasciato il loro carico esplosivo sulle postazioni nemiche. Ma prima di quel momento, uno o più stormi di temibili Mitsubishi A6M “Zero” o Kawasaki Ki-61 “Tony” avrebbero portato a termine il loro proposito d’intercettazione, ingaggiando il gruppo e costringendolo a sfruttare i punti forti del suo aeroplano: velocità in picchiata e potenza di fuoco. Essenzialmente come dire che, dopo il primo passaggio eventualmente portato a termine con successo, la superiore manovrabilità dei giapponesi avrebbe cambiato radicalmente i rapporti di forza, avvicinando la missione a un fallimento totale. La coordinazione con gli altri caccia dello stormo era essenziale. E fu allora che al momento in cui gli capitò di scorgere il nemico all’orizzonte, quei puntini verde scuro che potevano essere significare soltanto una cosa e mentre la radio a bordo riceveva l’allerta di rito, William provò per un momento sua familiare sensazione, quella pulsione e il desiderio di poter agire con i suo compagni come se potesse “essere una cosa sola” con essi, fondersi nella perfetta macchina da guerra che in tanti momenti precedenti, era bastata a prevalere. “Almeno due aerei, due aerei in uno…”

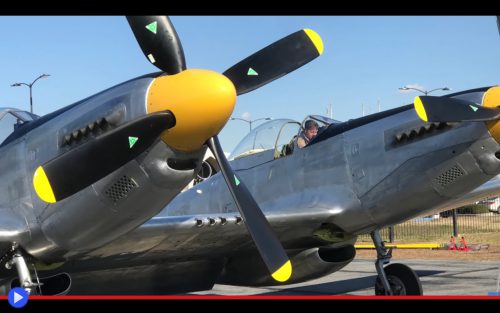

Per comprendere il significato di una forma come quella del North American F-82 Twin Mustang (XP-82 in fase prototipica) aereo progettato verso la fine della seconda guerra mondiale ed entrato in servizio solamente un anno dopo di essa, per poi giungere ad assolvere a limitate funzioni durante tutto il corso del conflitto in Corea, dovreste pensare a William come una sorta di pilota prototipico o ideale portavoce della sua categoria, nella maniera dell’insetto eusociale che comunica, con una danza ben precisa, la direzione futura in cui potrà espandersi l’intero alveare. E al senso pratico dell’ingegneria aeronautica, come un faro proiettato nell’ideale destinazione di un simile approccio di miglioramento: poiché se una cosa è già buona da sola, raddoppiarla potrà renderla solo migliore, giusto? O sbagliato? Dipende, avrebbe potuto rispondere Edgar Schmued, capo ingegnere della North American Aviation in quegli anni, contattato dal comando centrale per un nuovo tipo di caccia di scorta, che potesse operare ad altitudini ancora più elevate, per un raggio ancor più lungo e riuscire quindi ad accompagnare i bombardieri tattici americani fino all’ultima destinazione prefissata. Assolvendo inoltre ad un problema niente meno che fondamentale: la maniera in cui gli ultimi miglioramenti sotto questi due ultimi punti di vista, avessero portato l’aereo a godere di un’autonomia maggiore di quella del suo componente di bordo più essenziale, il pilota. Che dopo quattro, cinque ore di volo, poteva ritrovarsi ad affrontare in combattimento una controparte perfettamente fresca e riposata, sopra i cieli di un Giappone in fiamme. Ecco dunque l’idea geniale, o folle, nata dal bisogno puro e semplice di tale circostanze… Far di quello che era duplice, un tutt’uno singolo & indiviso. Unire le due fusoliere come fossero gli scafi di un catamarano (concetto niente affatto nuovo, vedi il P-38 Lightning) ma farlo lasciando intatte le relative cabine di comando. Per avere due piloti dentro al caccia, di cui uno sempre pronto all’azione…

combattimento

La strana guerra delle streghe sovietiche dei cieli

Stanco per la guerra, Iosif Stalin appoggiò la pipa sopra il posacenere creato da un solo pezzo di cristallo di San Pietroburgo, compiacendosi di quel silenzio tanto a lungo considerato necessario in quell’inizio ottobre del 1941. L’ufficio situato al secondo piano del Cremlino era l’unico ambiente illuminato a quell’ora di tarda sera, in cui tra le alte mura rimanevano soltanto le guardie del palazzo e lui, intento a scrivere sulla semplice scrivania in legno. All’orario concordato, la persona che stava aspettando bussò alla porta, quindi aprì senza aspettare la risposta. Stalin sorrise sotto i baffi: non era mai stata un tipo formale, neanche quando gli avevano appuntato sull’uniforme le maggiori onorificenze della nazione. “Compagno Segretario” Esordì senza perdere tempo Marina Mikhaylovna Raskova, eroina dell’Unione Sovietica ed esperta pilota/navigatrice d’aerei: “Il nemico è alle porte. Sono venuta quindi a farti una richiesta che dovrà senz’altro trovare il tuo consenso. Lascia che anche noi possiamo fare la nostra parte! Noi donne, figlie, madri, combattenti per la libertà! Donaci le ali di cui abbiamo bisogno per proteggere la Madre Patria!” Stalin squadrò colei che aveva di fronte, prima di preparare una risposta. C’era stato un grande impegno collettivo, mediatico e di propaganda, tre anni prima, per far riconoscere al popolo in questa donna lo stesso spirito della celebre aviatrice statunitense Amelia Earhart, quando aveva completato assieme al suo equipaggio di due persone il viaggio a bordo di un bombardiere DB-2 da Mosca a Komsomolsk, nell’Estremo Oriente, oltre i 5.947 Km necessari a stabilire il più lungo volo in linea retta della storia umana. Il potente capo della nazione sovietica, probabilmente l’unico individuo che poteva farlo in quel momento della storia, decise quindi che era giunto il momento. Inarcando leggermente il sopracciglio destro, sollevò la mano dalla parte opposta. Il suo dito indice, medio ed anulare erano sollevati. Quindi spiegò per filo e per segno un’altra rivoluzionaria idea.

Tre furono, a partire da quel punto di svolta nella seconda guerra mondiale e fino alla sua fine, gli squadroni prevalentemente al femminile facenti parte della Voenno-vozdušnye sily, nome nazionale delle Forze Aeree, ciascuno dedicato a una diversa attività conducibile nei cieli della guerra: il 586°, dotato di aerei caccia Yak-1, successivamente Yak-7b e Yak 9, comandato da Tamara Kazarinova; il 587°, agli ordini della stessa Raskova, integralmente costituito da bombardieri leggeri bimotore Petlyakov Pe-2, destinato a produrre altre cinque eroine dell’Unione Sovietica in funzione delle sue gloriose gesta. E poi c’era il 588°, soprannominato con l’appellativo di battaglia “Streghe della Notte” con ben 24 delle sue aviatrici destinate a ricevere lo stesso status d’insostituibili tesori della battaglia. Questo particolare reggimento agli ordini di Yevdokiya Bershanskaya, d’altra parte, fu l’unico ad utilizzare una particolare tecnica per fare la guerra ai tedeschi, la cui semplice implementazione richiedeva un particolare tipo di approccio al pericolo, che essenzialmente subordinava la propria stessa sopravvivenza al completamento di una difficile missione. Tutto aveva inizio, normalmente, al sopraggiungere delle prime tenebre del vespro…

Riesumando l’esplosivo potere dell’ascia medievale in battaglia

Nient’altro che una testa ragionevolmente affilata (ma non troppo) inastata su di un manico di legno privo di contrappesi: umile strumento, tra i più antichi costruiti dall’uomo, impiegato spesso ai fini più diversi, incluso quello, giudicato inevitabile, di combattere il nemico. Nella sua interpretazione tradizionale c’è ben poco di un’ascia che possa rivaleggiare, per qualità ingegneristica, versatilità e potenza, con la più nobile di tutte le armi, frutto di un percorso evolutivo che portò la spada, attraverso innumerevoli generazioni pregresse, al rapido, invincibile fulmine di guerra, capace di difendere e attaccare nella più variabile serie di circostanze. Ciò detto, è impossibile non fare caso al grado di sofisticazione in cui Simon Rohrich e il suo rivale Brett fanno cozzare, in questa sequenza registrata durante il torneo di rievocazione Warlords Sports di Dallas, Texas, i rispettivi implementi bellici contro le protezioni in puro acciaio, ragionevolmente rappresentative dell’equipaggiamento di un soldato europeo all’apice della guerra dei cent’anni (1337-1453) con la valida testimonianza di un pubblico rapito, nonché quella successiva delle schiere di appassionati del vasto web. Poiché c’è ancora molto, di attuale, in questa serie di frangenti dedicati alla messa in pratica di antichi arti e mestieri, incluso quello particolarmente lurido dell’annientamento di ostacoli umani sul proprio cammino verso la gloria. Come Robert the Bruce, re di Scozia, vincitore nel duello contro Henry de Bohun all’inizio della battaglia di Bannockburn nel 1314, o re Giovanni II di Francia a Poitiers nel 1356, famoso utilizzatore d’ascia, i due atleti (poiché di questo si tratta, all’epoca dei nostri giorni) s’industriano nel mettere in pratica una serie di movenze e tecniche che a differenza della scherma, potrebbero essere rimaste invariate da secoli, se non millenni di storia della civilizzazione. Semplici e diretti eppure non per questo privi di una certa sofisticazione, nata dall’applicazione di una serie di approcci che nascono dalla creativa interpretazione del momento. Il tipo di asce da loro impugnate del resto, in un caso simile alla soluzione progettuale della tipica ascia danese e nel secondo, più elaborato, dotata di doppia punta al fine di favorire affondo dritto e rovescio, appaiono ben lontano dall’orpello che potrebbe brandire un taglialegna malcapitato in battaglia. Conformandosi, piuttosto, nel concetto universale dell’ascia a due mani, considerata nei fatti un attrezzo degno dei cavalieri e valido a risolvere un ampio nodo di circostanze. Tra cui spezzare un muro di scudi, abbattere un cavaliere in corsa, superare fortificazioni o varcare l’imprendibile difesa degli oppositori, potenzialmente incapaci di resistere ad un’arma lievemente distante dalle convenzioni. Stiamo parlando del resto di una lama il cui baricentro è situato integralmente nella testa piuttosto che all’altezza dell’impugnatura, riducendo notevolmente la rapidità con cui può essere direzionato il suo taglio, ma incrementando di contro l’impatto fulmineo di ciascun colpo. Simili attacchi, nel contempo, qualora parati all’altezza dell’impugnatura, avrebbero potenzialmente mancato di bloccare la parte prominente in senso longitudinale dell’arma, capace di risultare nondimeno letale ai danni del suo bersaglio. I pirati e saccheggiatori vichinghi, in particolare, nella loro età d’oro estesa tra il 793 e il 1066 furono rinomati utilizzatori di questo specifico attrezzo battagliero che non venne mai realmente rimpiazzato, nel loro equipaggiamento tipo, da un’impiego ad ampio spettro della spada. Questo perché, probabilmente, l’alternativa era meno costosa da produrre, ma permetteva anche particolari risoluzioni di un confronto tra due guerrieri, tra cui il colpo vibrato all’altezza del tendine d’Achille, raggiungibile unicamente grazie alla specifica forma dell’ascia da guerra. Almeno finché approcci migliori alla difesa individuale non cominciarono, un poco alla volta, a far la differenza in questo tipo di sanguinaria equazione…

Il fulmineo balzo del Me 163, l’aereo più estremo della seconda guerra mondiale

Il maggiore Wolfgang Späte, capo dell’unità top-secret EKdo 16, si era calato nella stretta cabina del suo minuscolo aeromobile rosso fuoco verso la metà di una mattina di sole del 1944, presso l’aeroporto di Brandis, vicino Lipsia. Quella primavera d’altra parte, più e più volte gli impianti di trasferimento del gasolio sintetico di Leuna erano stati attaccati dai bombardieri americani, causando ulteriori danni alla macchina bellica già stanca della grande Germania, non più invincibile come un tempo. Pressoché immobile per circa due ore, salvo l’occasionale movimento per sporgersi al fine di ricevere gli ultimi aggiornamenti dai suoi sottoposti, aveva quindi osservato con aspettativa il cielo, in attesa del primo remoto segno di un nemico. Pensando alla patria, agli amici, alle sue 72 vittorie confermate in diversi teatri di guerra grazie all’impiego di diverse versioni dell’iconico caccia Me 262, al fine di allontanare il caldo ed il senso d’inquietudine latente. Proprio mentre ripercorreva nella mente l’epico culmine dell’ennesima opera wagneriana, quindi, udì un grido dall’altra parte della pista “Achtung, Bomber kommen!” Ci siamo! Pensò. Con un solo fluido movimento chiuse la bolla protettiva della cabina, afferrando con entrambe le mani i controlli. Esattamente mentre premeva il pulsante d’accensione del suo motore a razzo Walter R-1-203, udì gli altri membri dello stormo di cinque aerei fare lo stesso qualche metro più indietro. E con gesto sicuro, premette innanzi la manopola del Me 163 che aveva ricevuto l’onore, e il dovere, di pilotare. Ora normalmente l’accelerazione di un velivolo avviene in maniera incrementale: dapprima con la velocità di un rubinetto d’acqua, quindi quella di un fiume ed infine una cascata in piena. Ma in questo specifico caso, avrebbe piuttosto potuto ricordare il getto di un possente idrante industriale, che aperto al 100%, da lì continuava ad aumentare. Dopo circa 15 secondi di rullaggio, la pista si stava già allontanando sotto di lui ed iniziò a tirare verso di se la cloche; il cielo riempì lo sostituì lo stretto ritaglio di panorama visibile al di sotto dello stretto campo visivo offerto alla sua postazione di comando. E fu allora che li vide, giusto mentre premendo un pulsante ad attivazione elettrica, rilasciava il carrello di decollo, scaraventandolo da qualche parte tra i campi della Sassonia: una formazione di sei fortezze volanti B-25, seguite dal classico gruppo di P-51 Mustang, il caccia americano che tanti problemi aveva causato nell’ultimo anno ai propri connazionali. Egli sapeva, tuttavia, che in quel giorno non ci sarebbe stato alcun combattimento. Soltanto l’ora di pranzo, da parte di un gruppo di falchi veloci come il fulmine e dotati d’un incomparabile potere distruttivo. 10.000, 11.000, 12.000 metri. Inviando segnalazioni sulle tempistiche d’attacco ai membri del gruppo d’attacco, Wolfgang si preparò quindi ad attaccare i bombardieri, con una singola raffica dei sui due cannoni da 30 mm MK 108. Il nemico, lo sapeva bene, non avrebbe neppure avuto tempo di comprendere che cosa lo avesse colpito.

Il Me 163, primo aereo della storia ad entrare il servizio con l’effettivo motore di un razzo verso la fine della guerra in Germania, diventò istantaneamente il caccia più veloce che avesse mai preso il volo, grazie alla sua velocità massima confermata di 1.004,5 km/h, misurata durante le prove tecniche ad opera del pilota sperimentale Heini Dittmar. Una volta completato il suo processo d’attacco, d’altra parte, diventava istantaneamente anche l’aliante più assurdo dei cieli; con i suoi appena 7 minuti di carburante, infatti, il pilota non poteva far altro che spegnere il motore (una scelta in effetti obbligata) ed usare l’ingente spinta residua per planare di nuovo verso la base di partenza, nella speranza che i P-51, P-47 o altri membri della scorta statunitense non riuscissero ad intercettarli sulla via del ritorno. Egli aveva, quindi, una singola possibilità per riuscire nel mettere a terra il velivolo, prima che l’esaurimento della spinta inerziale lo portasse ad uno stallo dalle conseguenze particolarmente orribili, data l’alta volatilità di entrambi i tipi di carburante contenuti al suo interno, situati a pochi letterali centimetri dai comandi di volo. Ma chi dovesse pensare che l’assurda follia di un simile aeromobile si esaurisca in questa descrizione, dopo un mero approfondimento, potrebbe facilmente restare del tutto basito…