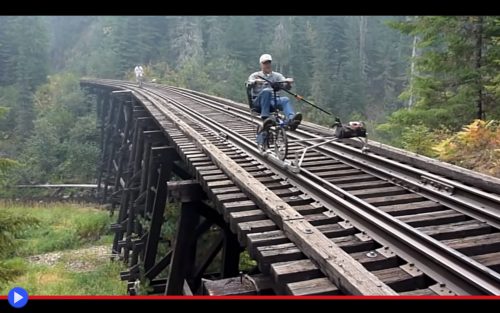

Ah, la prateria di Camas! Ormai da tempo silenzioso, il tratto di strada ferrata che percorre l’antica riserva degli indiani Nez Pierce in Idaho, tra i fiumi Salmon e Clearwater, è la prova che persino le opere più complicate o laboriose, con il tempo, possono finire dimenticate. Nota con l’appellativo di “ferrovia sui trampoli” per l’alto numero di viadotti e ponti, tutti rigorosamente fabbricati in legno tranne quello lungo 460 metri che attraversa il canyon di Lawyer in prossimità di Craigmont, questo è il tipo di percorso che in diversi luoghi, si trasforma in attrazione panoramica per masse di turisti e appassionati di locomotive, diventando l’orgoglioso punto di riferimento di coloro che l’hanno ricevuto in eredità. Peccato che troppo costoso, in questo caso, è stato giudicato mantenere in condizioni operative quei binari, ormai ricoperti dalla ruggine, le piante ed altri chiari segni d’abbandono, da quando nel settembre del 2000 tutto questo venne chiuso, per mancanza di fondi da parte della compagnia di gestione. E a questo punto fine della storia, per lo meno dal punto di vista degli umani? (Certamente non di flora e fauna, che lavoreranno alacremente per riconquistare quegli spazi) Poco ma sicuro, almeno fino al qui documentato aprile del 2018, quando presso un simile scenario ha avuto luogo il tipo più particolare di spedizione, condotta dal pensionato, per lo meno presumibilmente, Peter Hoffman, con almeno un paio di coetanei ed amici. A bordo di un qualcosa che, sono pronto a scommetterci, molti di voi non avevano mai visto prima.

Il nome tecnico è draisina, per analogia con il veicolo, inventato dal barone tedesco Karl Drais nel 1817, che avrebbe costituito l’antenato maggiormente funzionale dell’odierna bicicletta. Dotato della ruota anteriore sterzante con il familiare manubrio, ma senza traccia alcuna dei ben più pratici pedali, mezzo di locomozione molto preferibile a spingersi innanzi con la suola delle proprie scarpe. Non che tale approccio sia, del resto, in alcun modo necessario per l’attribuzione contemporanea del termine, che dovrebbe corrispondere idealmente a un diverso tipo di dispositivo, il tipico vagone ad uno o due passeggeri, spinto da varie espressioni della forza muscolare, usato in origine allo scopo d’ispezionare o supervisionare i binari. Un qualcosa, insomma, di non direttamente riconducibile alla bicicletta. Almeno fino al 1908, quando sul leggendario catalogo di vendita della catena di grandi magazzini Sears, fece la sua comparsa negli Stati Uniti un curioso dispositivo, capace di adattare la comune due ruote al funzionamento sui tipici binari americani. Un tipo di passatempo, possiamo facilmente immaginarlo, preferibilmente condotto su percorsi abbandonati da lungo tempo.

Ora assai, difficilmente, un prodotto tanto di nicchia e relativamente economico (5 dollari e 45 di allora, equivalenti a 152 odierni) poteva avere un successo di pubblico tale da essere prodotto su larga scala, oppure entrare a far parte di particolari collezioni museali. Ragion per cui, possiamo facilmente presumere che Hoffman & co. abbiano adattato le proprie bici lavorando nella più totale autonomia. Ed almeno a giudicare dal tipo d’informazioni reperibili online, non sono certamente i soli…

Cosa causa strani gorghi tra le sabbie del deserto del Mojave?

Risulta molto facile, questo saremmo pronti a giurarlo, per un uomo in piedi sopra un tetto a lato della strada illuminata dalle insegne nota globalmente come “lo Strip” (Striscia)… Affermare, intendo, mentre s’indica a ridosso della linea dell’orizzonte, il punto in cui il deserto lascia il posto alla città. “Qui è il confine oltre il quale la natura cessa il proprio predominio, per lasciare spazio alle incrollabili barriere dell’asfalto.” E così avviene, d’altra parte, per ciascuna significativa strada dello stato del Nevada, inclusa quella panoramica che porta al canyon delle Red Rocks, paesaggio reso celebre da mille o più film del genere ambientato nel cosiddetto Far West. Quando l’evidenza ci ha provato, a più problematiche riprese, il modo in cui bastano pochi attimi, durante il proseguir di un pomeriggio di pioggia, perché gli antichi arroyos (depressioni o canyon secchi dove un tempo transitavano torrenti) adattati tanto attentamente per l’ausilio alla viabilità motorizzata, facciano ritorno a quello stato primordiale per cui tutto scorre, sotto il margine di un liquido tumulto, fronte smisurato dell’inondazione.

Ed allora, apriti cielo (e suolo)… Perché nulla sembra più avere un senso! Come nel frangente qui documentato, in grado di suscitare parecchi interrogativi sul pubblico locale e nazionale, dalla nature girl

Jessica Forsthoffer sulla sua pagina Twitter e da lì a seguire, verso Facebook, Reddit e YouTube. Un qualcosa che potremmo definire semplice o addirittura normale, se soltanto ci trovassimo a guardare il bacino artificiale situato a monte di una diga. Poiché pare, sotto i nostri occhi increduli, che una serie di tappi siano stati tolti al fondo della piana sabbiosa con vegetazione rada. Affinché l’acqua, vorticando diligentemente, si affretti a correre verso destinazioni sotterranee sconosciute. Ma prima d’inoltrarci nella questione titolare, vediamo di affrontarne un’altra, parimenti significativa: deserto? Acqua? Piane alluvionali? Se mai c’è stata a questo mondo una contraddizione in termini, beh, sarebbe assai difficile negarne trovarne una maggiormente palese. Ma per tutto ciò esiste, parlando in chiari termini ed unicamente quelli, un’importantissima ragione. Che può essere riassunta nel binomio di ambito meteorologico composto dall’espressione “Monsone Messicano”. Chiaro, non si tratta di una storia spesso discussa sulla scena meteorologica internazionale, tanto meno quanto la sua nota controparte del subcontinente a sud dell’Asia. Benché costituisca, sotto più di un punto di vista, il maggior evento stagionale dell’intera zona centro-meridionale statunitense, fin quasi alle distese dell’entroterra texano. Che trae l’origine, come molti altri fenomeni di natura ambientale, tra le masse d’aria umida del golfo della (Bassa) California…

Puerto Rico: fiorisce l’albero sacro colpito dalla furia dell’uragano Maria

Palese è la lieta novella, ripetuta dai giornali e televisioni locali dell’isola di Vieques, facente parte della singola nazione più duramente colpita dalla potenza della natura risvegliatosi al termine di un tragico settembre 2017. “La luce elettrica non è tornata quella di un tempo. Le strade sono ancora ostruite dai detriti. L’agricoltura è in rovina. Ma il nostro familiare gigante, dall’età di almeno 400 anni e altrettanti cerchi nel suo tronco terribilmente spinoso, vivrà!” Con i suoi i rami completamente spogli da oltre 18 mesi, l’antico albero che aveva saputo attirare, per generazioni pressoché infinite, l’attenzione indivisa di un vasto pubblico di pipistrelli, principali impollinatori della sua specie, ha infatti prodotto in questo mese di marzo i suoi fiori così lungamente attesi. Affinché nella poltiglia di fango, petali e polline generosamente sparpagliata tutto attorno alle sue impressionanti ed alte radici essi possano tornare a far festa, sotto i rami pendenti per il peso del più famoso tra tutti i baccelli imbottiti di un qualche tipo di “cotone”. Non è dunque certamente un caso, se nel suo areale che si estende tra l’America centro-meridionale e le coste d’Africa all’altro capo dei flutti, svariati esemplari di Ceiba pentandra abbiano assunto il ruolo di simboli di primaria importanza, raffigurati sulle bandiere, cantati negli inni e tratteggiati all’interno dei più svariati sigilli nazionali. A partire da quello probabilmente più famoso di tutti, attorno cui sarebbe sorta nel 1787 la città africana di Freetown. Erano in 400, i guerrieri in fuga verso quella che sarebbe diventata, un giorno ancora lontano, la Sierra Leone…

“Ecco dunque che per la prima volta da molti anni, il sole tramonta sui vasti possedimenti dell’Impero Inglese.” La ricca flora dell’Africa Occidentale circondava il gruppo di schiavi liberati giunti all’altra estremità dell’Atlantico, fino alle coste del continente in cui erano nati e cresciuti i loro genitori. Un falò illuminava la piccola radura all’ombra dell’alto kapok, mentre il distante richiamo del colobo rosso riecheggiava tra fronde distanti. Un distante cuculo smeraldo, appena visibile nel cielo crepuscolare, creava un proporzionato contrasto con l’indistinta sagoma del monte Bintumani. La grande Guerra Rivoluzionaria, ormai, soltanto un ricordo lontano, persino per loro che avevano combattuto sotto il segno dell’Union Jack. E non tanto perché credessero in quella causa, di un’America mantenuta sotto il giogo di coloro che l’avevano colonizzata. Quanto perché facendo seguito a ragioni di convenienza per lo più politica, i portatori delle giubbe rosse avevano promesso che avrebbero spezzato le loro catene. E passando temporaneamente per la provincia marittima candese di Nova Scotia, nonostante la dura sconfitta, così fu. Eppur nessuno dei cosiddetti Black Loyalist, soldati per obbligo e non per scelta, ebbe modo di sentirsi davvero a casa, finché approdata la loro nave prossima all’obsolescenza, non ebbe modo di riposarsi all’ombra del principale esempio della natura in grado di unire coste distanti, grazie alla propagazione in lungo e in largo del materiale genetico vegetale su questa Terra.

Che si scelga dunque di chiamarlo Bana, Kapok, Kekabu, Fromager o persino Kutashalmali, come si usa fare nelle terre d’India dove grazie alla mano dell’uomo, ha ormai trovato terreno fertile da parecchi anni, non lo si può certamente negare: questo è un’albero che unisce ma non divide. Che fornisce ma non chiede. E che nonostante l’elevazione di fino a 70 metri, così potenzialmente vulnerabile alla forza del vento, sopravvive… Per sempre?

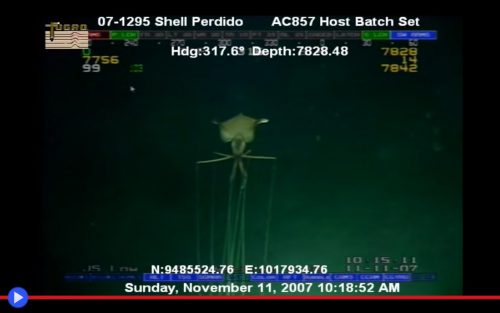

Questo alieno tentacolare è il più misterioso fantasma dei mari

Non è affatto semplice, dal punto di vista dell’interfaccia uomo-macchina, inquadrare a 7828 metri profondità un qualcosa dai contorni indistinti, nonché dimensioni, forma e caratteristiche ignote. Eppure vien presto da immaginarsi, mentre si guarda il più famoso filmato mai ripreso da un ROV (Sottomarino a Comando Remoto) della Shell Oil Company presso Houston nel Golfo del Messico, che sia proprio la leggendaria creatura soggetto di tale registrazione a spostarsi in maniera impossibilmente rapida da un lato all’altro della scena, ricomparendo ogni volta un po’ più vicino all’osservatore. Imitando alcuni degli orrori eldritchiani immaginati dallo scrittore dell’horror fantastico H.P. Lovecraft, coi quali del resto è presente anche una certa somiglianza esteriore di base. A voler essere ottimisti, s’intende: poiché non c’è nulla, nella seppia gigante Magnapinna atlantica delle familiari membra antropomorfe di Cthulhu o Nyarlathotep, né del ventre materno della capra nera Shub-Niggurath, per non parlare della rassicurante onniscenza e illuminazione del loro eterno supervisore cosmico, la chiave e la porta, Yog-Sothoth. A meno di voler considerare ciò che potrebbe nascondersi al di sotto dell’ampio mantello (termine tecnico nella descrizione dei cefalopodi) o “corpo principale” al di sotto del quale si estendono lunghi tentacoli che scendono a scomparire nelle oscure profondità marine.

Risulta comunque assai importante questa testimonianza, risalente all’ormai remoto 2007, per la maniera in cui riuscì a fare breccia nella coscienza pubblica, forse proprio in funzione della sua visibilità non propriamente ideale, simile a quelle naturalmente associate agli avvistamenti di Bigfoot, Nessie ed altri criptidi più vicini alla superficie. Con un’importante differenza, al di sopra di tutte le altre: il fatto che a simili profondità, e in luoghi tanto remoti, l’ignoto abbia ancora ragione e modo d’esistere, riservando spazi a creature che potrebbero anche, per quanto ci è offerto di comprendere, provenire da universi paralleli o pianeti remoti. È un fatto pienamente acclarato, a tal proposito, che l’esistenza di un simile animale (se di ciò si tratta) non poté essere confermata da occhi umani prima del 1907, per un esemplare catturato accidentalmente a largo delle Azzorre da un gruppo di pescatori. Il quale comunque, tirato su dagli abissi della sua placida (?) esistenza, risulto a tal punto danneggiato da sfuggire inizialmente ad alcun tentativo di classificazione più approfondita che un’inserimento dubbio nella famiglia Mastigoteuthidae (seppie con tentacoli a frusta). Esperienza che ebbe modo di ripetersi almeno in parte nel 1956 presso le acque incontaminate dell’Atlantico del Sud, quando il biologo marino inglese Alister Hardy tentò d’inserire un secondo ritrovamento tra gli Octopoteuthidae, senza basi solide basate su metodi impossibili da confutare. Ma la svolta sarebbe avvenuta nel 1980, quando ai due studiosi Michael Vecchione e Richard Young vennero sottoposti altrettanti campioni rinvenuti questa volta nel Pacifico di quelli che potevano soltanto essere esemplari molto giovani dello stesso essere precedentemente annotato nelle pubblicazioni scientifiche, per il quale sarebbe stato finalmente coniato dopo 18 anni di studi e approfondimenti l’appellativo familiare Magnapinnidae, tutt’ora dato per buono. Ma la natura e la portata di un simile mistero, dinnanzi all’evidenza dei fatti, erano ancora ben lontane da un qualsivoglia grado significativo di risoluzione…