Chi è stato, chi ha fatto questo? Chi ha gettato il fiammifero, chi ha bruciato i tronchi caduti a lato dello stretto sentiero, che serpeggiando procede attraverso la giungla millenaria? Di sicuro essere ospiti, per un pranzo di gala, delle Indie Orientali Olandesi presso la sua residenza estiva sull’isola di Bali, era un grande onore. Ma non se questo significava cadere vittime, tra il tramonto e l’alba, di un’inspiegabile imboscata dei nativi. La delegazione di soldati inglesi si guardò attorno con fare perplesso, come chiunque nel XVIII secolo, avventurandosi in un simile labirinto, non avrebbe potuto in alcun modo evitare di fare. Soltanto il medico del reggimento, uomo di scienza, appariva tranquillo e distaccato. Con un mezzo sorriso, l’uomo guardò l’ufficiale al comando con la consapevolezza di essere, per una volta, il primo ed unico ad aver compreso il “pericolo” in cui si erano trovati ad incappare, in realtà un voluto segnale del contorto sentiero, apparecchiato mediante l’impiego del materiale trovato localmente. “My Lord, lei non ha mai letto Aristotele o Plinio il Vecchio? Non c’è niente di cui aver paura. Questa luce non è malvagia, ma il semplice segno lasciato durante il passaggio notturno delle volpi…”

Piccoli carnivori dal muso aguzzo, parenti furbeschi del cane domestico, con coda lunga e folta che accompagna ogni felina movenza dell’attenta caccia nelle ore notturne; tutto plausibile, nonché apprezzabile, se soltanto non fosse per un paio di piccoli dettagli. Primo, le volpi non vivono in Indonesia. E secondo, le volpi non sono lucciole o pesci lanterna. É una vera fortuna, quindi, che la definizione anglofona di vecchia data che usa il conio linguistico di foxfire sia molto probabilmente, in effetti, un prestito dal francese. Parola ibrida commistione di termini ben distinti, la cui prima parte vorrebbe esser la trascrizione adattata del termine faux mirato a rassicurare chi di dovere, col fatto che il tenue lucore del caso sia per l’appunto fatuo, o falso che dir si voglia. Un bel mistero, del tutto degno di sollevare l’ipotesi, direttamente conseguente, che possa trattarsi di spiriti o altre manifestazioni sovrannaturali; almeno finché a qualcuno, nel corso del lungo secolo della scienza, non venne in mente di analizzare il suddetto legno marcescente, particolarmente nel caso fondamentale in cui dovesse costituire le colonne all’interno di un’occulta miniera. Per scovare su di esso, con somma sorpresa, la spontanea cultura di un specifica creatura vegetativa.

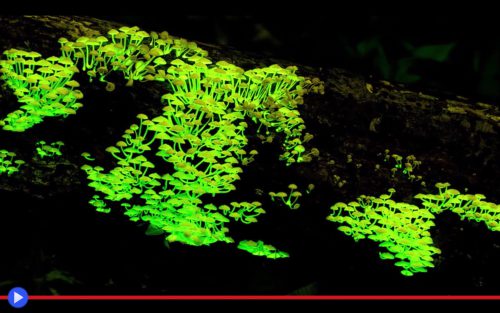

Funghi, avete presente? Non piante, né bestie e di sicuro nemmeno minerali, sebbene sembrino occupare, all’interno dell’immaginario comune, lo stesso spazio appartenente ai nascosti tesori delle profondità ctonie. E con ottime ragioni, aggiungerei, vista la maniera in cui il corpo fruttifero, ovvero l’ombrello che noi tutti apprezziamo e qualche volta mangiamo con gusto, non è che la punta di un iceberg sommerso, chiamato normalmente il micelio. Che se soltanto potessimo vedere per una volta in maniera diretta durante le ore notturne, con gli occhi a raggi X di un supereroe venuto dal pianeta Krypton, mostrerebbero un volto assai diverso da quello comunemente attribuito agli spazi segreti della foresta: splendente, mistico e sovrannaturale. Un mare di fiamme azzurrine, verdi e giallognole (generalmente non più forti di una manciata di lumen, ma qualche volta abbastanza intense da leggere un libro) sotto cui sembrerebbe nascondersi l’ingresso del regno delle fate. E per certe specie, non c’è ragione di mantenere il segreto! Così quando sporgono il trampolino delle importanti spore a seguito di una forte pioggia, tanto vale iniziare da subito a scintillare…

scienza

I 100 occhi di Argus, fagiano danzante dell’Asia Meridionale

Un’offerta da non perdere, l’occasione di portare un tocco di classe nella vostra vita entro il concludersi di questa settimana: per Natale, regalatevi un Argusianus argus, con tutti gli optional degni di nota. L’ultimo modello s’intende, dotato di livrea cangiante dagli ocelli in ordine perfetto, i lunghissimi ornamenti caudali ed il contegno raffinato di un vero gentiluomo della giungla nel suo ambiente nativo di Borneo, Sumatra e penisola Malese meridionale. Fino a 200 cm di lunghezza per appena 2,72 Kg di peso (una buona parte sono soltanto piume, dopo tutto) manovrati agilmente grazie al paio di forti zampe, usate per spostarsi al ritmo sostenuto e soprattutto, quando l’occasione lo consente, mettersi improvvisamente a danzare. Già perché il bisogno di esibirsi per un essere dotato di una tale grazia e splendore innati non deriva certo dalla musica, il contesto sociale o l’occasione di giornata, bensì la pulsione che potremmo definire il fondamento stesso dell’esistenza di qualsiasi animale su questa Terra: tramandare con successo i propri geni, verso la prossima generazione intrappolata nell’inconsapevole attesa. Ecco quindi la ragione di una simile, straordinaria scena: lei dalla tranquilla livrea marrone, priva di caratteristiche particolari tranne l’imponenza sempre significativa per la sua famiglia di appartenenza (72-76 cm) che si aggira noncurante nel sottobosco, mentre uno dei più ineccepibili spettacoli della natura si dipana innanzi ai suoi occhi tondi e neri: dapprima un richiamo intenso e assai potente, trascrivibile con l’onomatopea “kow wow” ripetuta più volte, ancora e ancora. Fino all’individuazione della spettatrice ragionevolmente inconsapevole ed impreparata, che costituisce il segno che è il momento di dar via alle danze.

Diversamente dal pavone con la sua ingombrante coda, tuttavia, l’evoluzione del fagiano maggiore di Argus ha fatto in modo di piazzare la sua principale arma di seduzione in corrispondenza delle piume secondarie situate sotto le ali. Il che, pur facendone un volatore tutt’altro che ineccepibile, contribuisce nel contempo a dare vita ad una serie di movenze straordinariamente originali. Che invito ad ammirare mentre lui, piroettando in una serie di assalti da più lati, gira e rigira attorno al suo bersaglio, aprendo a più riprese il suo mantello quasi draculiano dai plurimi ocelli in successione regolare, neanche si trattasse della lama di un coltello a serramanico o un rapidissimo ombrello. C’è una sorta di ritmo, in ciascuna scenografica apertura con la testa portata quasi fino a terra, che parrebbe dirsi attraversare intonso crismi estetici delle culture contrapposte e le diverse macro-zone interpretative del concetto di grazia ulteriore ed eterna. Il che giustifica, immediatamente, la singolare associazione tassonomica scelta da Linneo in persona, al fine di classificare questo uccello incomparabile, di cui doveva aver soltanto sentito parlare verso la metà del XVIII secolo. Basata su niente meno che il nome latino del gigante Argo Panoptes, il quale si diceva possedere una quantità spropositata di occhi lungo l’intera estensione del suo corpo, tali da permettergli di rimanere sempre sveglio e attento alla venuta dei suoi nemici. Almeno finché il dio Ermes in persona non decise di punirlo irretendolo per la sua voracità e arroganza (nonché il fatto che avesse rapito l’incolpevole ninfa Io) suonandogli il racconto della soave storia d’amore tra Pan e Siringa. Grazie a una melodia tanto rilassante da convincerlo per qualche ora a riposarsi. Ultima ed incauta scelta, prima di finire brutalmente assassinato dallo spietato messaggero dell’Olimpo, causa l’ira invereconda del sommo Zeus…

L’ostile verità dell’erba che minaccia di soffocare il canale panamense

Così recita una diffusa leggenda: era un giorno particolarmente ventoso, quando la nave incaricata della spedizione di materiali e macchine da costruzione proveniente dal Pacifico iniziò le complicate manovre per l’imbocco delle chiuse di Miraflores, poco prima d’essere sollevata dal livello naturale delle acque per intraprendere il penultimo tratto del suo viaggio, in mezzo all’entroterra di un intero continente. Verso l’altro lato e le basi caraibiche dell’Esercito statunitense, per assolvere ai progetti d’espansione programmati da parecchi anni che avrebbero aiutato a frapporre un muro tecnologico contro i nemici del paese occidentale militarizzato per eccellenza. Ma aprendo allo stesso tempo la strada, senza che nessuno potesse prevederlo, ad un diverso ed altrettanto grave tipo d’invasione, causato da qualcosa di straordinariamente subdolo e quasi invisibile, a seconda delle condizioni di giornata. Con un soffio accompagnato da un fruscio, alcuni mucchietti di polvere sul ponte decollarono e riuscirono a raggiungere la riva tutt’altro che distante. All’interno di essi, c’era il seme originale di un peccato e il germe finale della Condanna…

La rovina di un ecosistema trae in genere i natali dall’introduzione (accidentale o volontaria) di un organismo animale non-nativo, particolarmente prolifico, adattabile e distruttivo. Riesce ad essere perciò ancor più sorprendente, il destino verso cui è andata incontro l’intera zona ad amministrazione speciale del Canale di Panama a partire dagli anni ’70, quando una “pianta aliena non-nativa” cominciò a fare la sua comparsa tra le macchie di vegetazione boschiva precedentemente esistenti. Per iniziare quindi, gradualmente, a sostituirsi ad esse, grazie a un espediente particolarmente funzionale anche nel suo ambiente originario di provenienza. La notevole presenza erbacea della Saccharum spontaneum o erba di Kans, capace di raggiungere fino ai 6 metri con il suo pennacchio dall’iconica infiorescenza bianca ricolma di semi volanti, è famosa per la propensione innata a prendere fuoco durante i mesi della siccità estiva. Per poi ricrescere, a partire dalle sue radici rizomatose, molto più rapidamente ed aggressivamente di qualsiasi altro tipo di vegetazione. Con l’effetto di arrecare il dono indesiderabile all’umanità che si ritrova faticosamente a gestirla, col machete e i diserbanti, andando incontro alla realtà coriacea di quei gambi che non solo sembrano resistere a qualsiasi cosa, ma diventano taglienti se recisi arrecando profonde e dolorose ferite. Un problema, d’altronde, certamente trascurabile rispetto a quello principale dell’intera questione: la propagazione progressiva di quest’erba imparentata con la canna da zucchero, ma a differenza di quest’ultima incommestibile causa l’alto contenuto di silice, che riduce in modo esponenziale i già limitati terreni agricoli disponibili nella regione. Tanto da aver portato il governo, già verso la fine del millennio scorso, alla creazione e attribuzione di una serie di villaggi autogestiti dagli agricoltori locali nell’area della zona, sperando che il bisogno di provvedere a loro stessi li avrebbe condotti a generare un’efficace soluzione per il problema. Eppure come nel caso dell’idra dei racconti antichi, da ogni filo d’erba tagliato sembravano spuntarne almeno due, impedendo al destino di fermare la sua ruota. E lasciando una sola, possibile contromisura: giungere infine alla reale, fin troppo a lungo trascurata origine della questione!

Gatto, fatti da parte: è iniziata l’epoca del procione sottile

La vita nel tipico insediamento minerario dell’Arizona non era semplice verso la metà dell’800 e questo Clifford, oramai, l’aveva capito fin troppo bene. Al terzo attacco da parte dei nativi, con frecce, fucili e tutto il resto, la ridente cittadina di Bisbee era finalmente giunta a costituire una sua milizia, dotata del miglior armamentario reperibile nella contea di Cochise. Incendi e inondazioni temporanee, per le occasionali piogge torrenziali sui confini del deserto, erano un pericolo superato soltanto dalle malattie, come il tifo o le afflizioni veneree che giravano presso il popoloso quartiere delle prostitute, una risorse niente meno che fondamentale per questo tipo di comunità. Con un sospiro rivolto all’indirizzo del suo piccone personale, acquistato quasi d’impulso per assicurarsi la possibilità di mettersi in proprio e andare in cerca d’oro, dopo tanti faticosi anni a sgobbare nelle cave locali di argento e rame, l’uomo spense con un soffio la lanterna, preparandosi al calare della sera. Il suono familiare dei ratti, che strisciavano nel controsoffitto della sua capanna (un lusso piuttosto raro da quelle parti) iniziarono puntualmente a propagarsi nelle tenebre pensierose. “Non più compromessi, niente sofferenza nei giorni a venire” Esclamò colpendo il bordo del tavolo, per poi avvicinare il piede destro alla strana scatola che risiedeva da qualche giorno accanto alla stufa, acquisita a poco prezzo presso lo spaccio del centro cittadino. Con un sobbalzo quindi, l’animale contenuto all’interno strisciò fuori, ansioso di dare inizio alla sua battuta di caccia. Sarebbe stato disposto persino a uccidere, pur di proteggere ciò che aveva di più caro!

Non proprio un felino, non proprio un procione, benché carnivoro ed onnivoro almeno quanto entrambi, e limitato nella diffusione all’interno del suo areale altamente specifico della parte arida di Stati Uniti e Messico, fino alle propaggini settentrionali dell’America Centrale. Con il nome di ringtail (“coda inanellata”) Bassariscus astutus (“piccola volpe furba”) o per l’appunto, gatto del minatore, nell’accezione del suo ruolo semi-addomesticato, frutto di un compromesso assai proficuo tra il piccolo mammifero e il mondo in progressiva espansione estrattiva degli umani. Una creatura tanto perfettamente adattata al suo ambiente che sconfina spesso nel deserto, grazie alla capacità d’immagazzinare i liquidi nell’organismo e le abitudini notturne, quanto abile nel perseguire senza alcun quartiere uccelli, roditori, lucertole, conigli, rospi, rane e serpenti. Ovvero in altri termini, qualsiasi cosa si muova, respiri e sia sufficientemente più piccola dei suoi 30-42 cm di lunghezza. Coda esclusa, s’intende, con chiaro riferimento all’estensione in grado di raggiungere pari misura, caratterizzata dalla vistosa serie di strisce bianche e nere che riprendono direttamente quelle del Procyon lotor, il suo parente più famoso nei territori posti a settentrione del suo habitat naturale, così come i vagamente simili olingo e coati dell’America Meridionale. Essendo abbastanza intelligente da riuscire ad apprendere una serie di confini e comportamenti attentamente definiti, oltre che territoriale per sua innata propensione, il ringtail seppe quindi dimostrarsi il possessore di quella scintilla d’aggressività coniugata ad un certo grado d’intrapredendenza, tale da farne un valido compagno di avventure per chi fosse tanto fortunato, o furbo, da riuscire a procurarsene un esemplare…