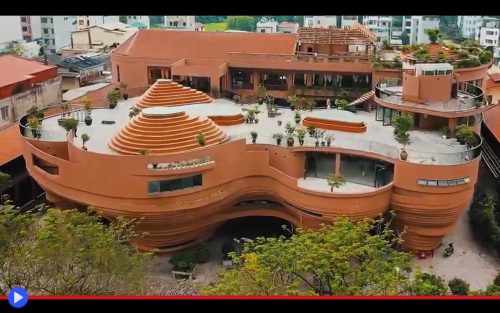

La struttura di un cono invertito composto da un succedersi di cerchi progressivamente maggiori evoca, nella concezione mistica dell’universo prevalente in Europa, la visione del paradiso cristiano, luogo delle anime destinate ad un luogo migliore al compiersi del proprio destino terrestre. Tale immagine probabilmente non figurava, tuttavia, al centro dei pensieri dell’architetto vietnamita Hoàng Thúc Hào, alle prese con quello che sarebbe diventato, dopo il 2019, uno dei simboli più iconici del suo particolare modo d’interpretare gli spazi civici ed abitativi. Nonché una destinazione di assoluto primo piano nel panorama urbano di questa città: Hanoi, la capitale sulla riva destra del fiume Rosso. Lungo il cui corso, un po’ più a valle verso il golfo del Tonchino, sorge da più di 500 anni un polo dell’artigianato e della produzione artistica profondamente celebrato nel contesto di questa particolare area geografica. Sto parlando del villaggio “della ceramica” di Bat Trang, tradizionalmente abitato da 23 famiglie, ciascuna titolare di un forno in grado di rafforzare la propria reputazione nel succedersi delle generazioni fin qui trascorse. Un luogo da visitare per trovarsi circondati dalle straordinarie fogge, colori e geometrie di manufatti utili o decorativi, ed ora farlo anche tra le mura di un’istituzione pensata per massimizzare l’esperienza multimediale che conduce a un tipo più contemporaneo d’apprendimento. Così il Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (“Centro per l’Essenza Artigianale dei Villaggi Vietnamiti”) sorge con tutte le amenità di una perfetta destinazione turistica tra le sue mura del colore dell’argilla, senza dimenticare la sua importante funzione di commemorare e mettere in mostra la lunga storia produttiva all’origine di questi luoghi. In ogni aspetto fin dalla sua particolare struttura, assemblata dal titolare dello studio “1+1>2” come una metafora visuale e iterativa di due significativi oggetti: la ruota del ceramista, base per la produzione di ogni vaso ricavato con le mani dalla sabbia silicea dell’argilla; ed il forno di mattoni tradizionali del tipo Lo Bau, costituito da una cupola di mattoni refrattari capaci di raggiungere i 12.500 gradi di temperatura. Tutto l’opposto, in altri termini, della struttura tanto rinfrescante da meritarsi l’attribuzione dopo l’apertura del premio internazionale Architecture Masterprize (AMP) per la migliore realizzazione culturalmente commemorativa, nel perfetto incontro di forma, significato e funzionalità. Nient’altro che il primo capitolo di quella che sarà, senz’altro, una lunga storia di successi nel massimizzare la visibilità e i meriti di quest’arte antica che non potrà, semplicemente, mai passare di moda…

artigianato

L’isola che intaglia demoni per affrontarli al suono dei suoi tamburi

Terra emersa tropicale sita nell’estremo meridione del subcontinente indiano, lo Sri Lanka costituisce ad oggi un territorio culturale in larga parte inesplorato, a causa del succedersi di svariati periodi politicamente e religiosamente interessati a cancellare i segni del suo passato. Gli Olandesi, i Portoghesi e infine i Britannici, la cui presa ed il dominio in territorio indiano avrebbero modificato profondamente il corso della storia dell’Asia meridionale. Incluso questo luogo sincretistico in cui molte culture avevano già avuto modo d’incontrarsi, tra cui l’importazione geograficamente non coincidente delle danze ed altre pratiche celebrative del distante stato del Bihar. Dove in mezzo alle colline dell’entroterra, i diversi popoli erano soliti compiere le proprie venerazioni al suono della musica, con l’aiuto di un’intera categoria professionale dedita alla personificazione, e successiva interpretazione del ruolo delle divinità. Ma ciò che essi non avevano mai conosciuto, per la vicinanza di un diverso tipo di culture dedite all’astrazione, era il particolare stile e la perizia artigianale delle maschere di legno indonesiane, gradualmente trasportate, vendute e filtrate fino alle distante sponde di quel centro commerciale proiettato nell’Oceano Indiano. Ciò detto e tutto considerato, nonostante alcune citazioni filologiche in lingua Sinhala risalenti al XIII e XIV secolo, relative al modo per “camuffarsi” ed “interpretare” diversi ruoli, non si hanno prove pratiche di una lunga tradizione pregressa nella costruzione delle maschere in terra di Ceylon. Soprattutto per quanto concerne il principale stile odierno del ves muhunu (“volto del personaggio”) in molti modi preso in prestito e modificato non prima del 1800 dalle tecniche produttive dell’isola di Bali, con suoi rituali simboli e sincretistici legati a metodologie sciamanistiche dalla derivazione fondamentalmente ancestrale. Fino alla messa in opera di una fiorente produzione, centrata in modo particolare nella parte sud dell’isola, dove la trasmissione ereditaria l’ha condotta fino a noi, nella guisa d’importante ausilio folkloristico ed al tempo stesso, lucrativa merce messa in vendita nelle boutique e nei negozi di souvenir per turisti. Lasciando come luogo maggiormente utile, per chi volesse veramente conoscere lo stile e la funzione delle maschere cingalesi, un particolare luogo situato presso la città costiera di Ambalangoda, noto come Fabbrica e Museo di Ariyapala. Edificio sufficientemente ampio da riuscire a contenere la più notevole collezione di mostri, demoni e figure tipiche del teatro isolano, assieme all’opportunità di vedere i loro creatori all’opera ed anche acquistare, ai prezzi più diversi, un pezzo inconfondibile di questo tipo d’artigianato culturalmente rilevante. Chiunque dovesse lasciare queste sale, tuttavia, con l’impressione di essersi trovato in una trappola per turisti, dovrebbe essere non solo prevenuto ma privo di nozioni relative all’effettiva discendenza delle maschere e l’impiego che quest’ultime hanno avuto, nel corso dell’ultimo e travagliato secolo di storia locale…

Dai diari della zucca, il più efficiente metodo per srotolare un calabash

Nell’odierna comunicazione digitalizzata, culmine dell’intrattenimento e costruzione di svariati stereotipi nazionali, siamo stati ultimamente abituati a concepire questi luoghi come poli dell’ingegno pratico e l’umana capacità d’improvvisare. La Cina rurale: una terra semi-leggendaria dove il tempo non ha dato luogo ad alcuna concretizzazione dei moderni metodi, almeno nella misura in grado di riuscire a sovrascrivere gli ereditati metodi e le antiche aspettative, in merito a ciò che può costituire un filo ininterrotto e imprescindibilmente risolutivo. Così quando un veterano delle tipiche verdure, con il suo apprendista e seguace, erige un marchingegno dotato di manovella nella piazza principale del villaggio, sarà meglio che iniziate ad aspettarvi fuochi d’artificio, gente! Poiché è allora che le immagini si tingono del pigmento pratico dell’invenzione. Sfociando dai cunicoli di un risultato che possiamo definire, a pieno titolo, eccelso. Avrete certamente visto e al tempo stesso commento in precedenza, d’altra parte, l’acquisita tecnica per processare la cosiddetta cocozza. Zucca bottiglia, zucca a fiasco, zucca per portare il vino, tutte metodologie d’impiego che potrebbero trovare, in linea di principio, l’effettiva messa in opera mediante l’utilizzo di un siffatto marchingegno tornitore. Se non che dopo il primo passaggio, consistente nella rotazione sistematica mentre una lama manuale erode la buccia smeraldina del prodotto della terra coltivata, i margini d’errore per un simile obiettivo iniziano a farsi davvero contenuti. E d’altra parte, non è forse verso che la parte maggiormente resistente è proprio quell’involucro prodotto dalla natura? Ma alla seconda, terza e quarta rotazione, ormai la forma della zucca è totalmente cambiata. Non c’è più l’aspetto di un contenitore a dominare queste immagini, bensì quello di un torsolo di mela o pera sovradimensionate. E ben presto, neanche più quello. Gira e rigira, la tangibile cucurbitacea è sparita. Al suo posto, una montagna di stelle filanti.

È la fondamentale versatilità di un simile ingrediente, che noi siamo in grado di svuotare del suo contenuto per minestre o condimenti. Per poi esporre quella forma ad “otto” o “caciocavallo” sulle mensole, a pratico memento dell’abilità scultorea delle vivide immanenze vegetali. Laddove giù nell’Asia, partendo dall’India e fino alle distanti coste Giapponesi, ogni parte della zucca può essere mangiata con la singola eccezione del picciolo. In una forma pratica e assolutamente ricorrente in plurime culture di questo mondo: spaghetti, tagliatelle, strisce di verdura pronte ad assorbire il sapore. Il risultato, pronto per la tavola, del gioco di prestigio finale…

L’ingegno di chi costruisce il suo forcone da un singolo arbusto della Spagna rurale

Lo sguardo saggio e indomito, la mantella di lana che si staglia in controluce di una forma incorniciata tra gli svettanti alberi della vecchia collina. Un braccio verticale parallelo al corpo e l’altro teso verso l’esterno, la mano stretta attorno all’impugnatura di un riconoscibile implemento dalle aguzze punte divergenti. Sei forse il Dio Nettuno con il suo tridente, in trasferta temporanea nell’entroterra? O Plutone in persona, fuoriuscito dalle tenebre del sottosuolo, intento nel produrre il più solenne e ineluttabile dei memento mori? Ma è con l’accorciarsi delle distanze che innegabilmente colgo il sacrosanto simbolo e significato della tua presenza, non più sovrannaturale o invincibile, superna. Bensì l’espressione mera e pura delle circostanze, dell’agricoltore che supervisiona l’attuale stato delle sue terre. Un luogo dove coltivare, tra le altre cose, i cereali dai cui culmi giungerà il più immediato ed economico alimento. Utile a nutrire gli animali della fattoria. Paglia, è quello di cui parlo, chiaramente, il cui trasporto ed immagazzinaggio possono avvenire unicamente grazie all’utilizzo di un apposito strumento. Che non è in effetti un’arma, né il potente simbolo di una divinità latina. Risultando più che altro l’estensione pratica di un arto, terminante in una mano rigida e altrettanto implacabile nella sua efficienza. Forca, forcone o forchettone, uno strumento che risponde alla più evidente ed innegabile delle esigenze: sollevare fibre o improvvidi grovigli, nello stesso modo in cui erano inclini a farlo i nostri nonni, e trisavoli ed intere schiere di ancestrali coltivatori. Il che parrebbe sottintendere, al giorno d’oggi, l’utilizzo di un minimo di due componenti. Da una parte il manico di legno e all’altra estremità, il pettine appuntito realizzato necessariamente in qualche tipo di metallo, l’unica soluzione valida a poterne mantenere l’indefessa integrità nel lungo incedere dei giorni e mesi a venire. Eppure lecita rimane la domanda, retroattiva, di quale semplificazione pratica possa togliere gli ostacoli al poter disporre di un simile attrezzo senza nessun tipo di coinvolgimento esterno. Ovverosia partendo da costui soltanto, il suo terreno, le piante che ivi crescono in totale autonomia. Presenze come il flessuoso e al tempo stesso indistruttibile bagolaro, altrimenti detto l’albero dei rosari per la natura coriacea dei noccioli all’interno dei frutti (poco nutrienti) da lui prodotti. Perfetti nel ruolo di perline perforate dal passaggio del filo di un’ininterrotta preghiera, magari mentre si realizza la commestibile conserva derivante dalle piccole bacche relativamente insapori. Una versatilità innegabilmente insita nel tronco stesso di questo essere vegetale, i cui rami se tagliati in tempo utile prima che possano raggiungere la propria altezza massima di 25 metri potranno assumere l’aspetto di una geometria frattale ricorsiva, tanto eccezionalmente simile alla configurazione pratica del già citato strumento. Un lungo bastone, in altri termini, accuratamente scortecciato fino all’ottenimento di un ligneo candelabro candido e perforante. Pronto ad agire come leva, nel sollevamento dell’archimedèo globo terracqueo del suo legittimo contesto d’appartenenza. La fattoria…