Genesis 28:10-22: Giacobbe partì da Beer-Sceba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo; e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: “Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio d’Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza.” Storie della Bibbia, storie degli uomini a contatto con le strane meraviglie del Creato, luoghi assurdi come un’isola nel mezzo dell’oceano, a 1950 Km dalle coste dell’Africa ed oltre un giorno di navigazione dall’insediamento emerso più vicino. Uno dei luoghi maggiormente solitari della Terra, scelta non a caso come luogo d’esilio per la figura spropositata di Napoleone. Ma molti anni prima di questo, comparsa sui diari di diversi viaggiatori per la copiosa quantità d’acqua non salata da sfruttare, tra cui il galiziano João da Nova (1502) e gli altri portoghesi Estêvão da Gama (1503) e Francisco de Almeida (1505) che ne fecero un promettente punto d’approdo, durante l’ardua traversata per congiungere due continenti. Il terzo dei quali scelse di attribuire a questo luogo, indiretta conseguenza di antichissime eruzioni vulcaniche di una montagna ormai sopita da tempo, il nome della santa Flavia Giulia Elena, imperatrice di Costantinopoli dal 324 al 329 d.C. Nella cui memoria, qui venne fondata una cappella, e alcuni marinai negli anni successivi scelsero di stabilire il villaggio di Jamestown. Con al crescita dei commerci durante l’epoca delle Grandi Esplorazioni, l’isola di Sant’Elena diventò quindi abbastanza importante da costituire un porto sicuro per svariati bastimenti olandesi, spagnoli e portoghesi. Ma sarebbe stato solamente il generale inglese in grado di mettere a morte Re Carlo I, Oliver Cromwell, a decretare questo luogo parte del dominio della sua nazione, includendolo nei territori d’Oltremare sotto il comando della Compagnia delle Indie Orientali. Così mentre la popolazione dell’isola cresceva, fino a 1.110 persone inclusi gli schiavi nel nel 1730, l’insenatura dove aveva luogo il principale punto portuale vedeva aumentare anche le bocche dei propri cannoni, posti sulla cima di quella che sarebbe diventata, nella toponomastica locale, assai appropriatamente Fort Hill. Ora, nessuna grande battaglia venne mai combattuta, per il predominio di queste pur fertili vallate circondate dall’oceano, neanche successivamente al trasporto fino a questo luogo dell’Imperatore deposto di Francia nel 1815, che qui avrebbe trascorso gli ultimi anni della sua vita. Fatta eccezione per quella quotidiana, combattuta duramente dalle ormai svariate migliaia di abitanti, di mantenere appropriatamente rifornito il piccolo villaggio sorto attorno al forte collinare, completo di campi coltivati con l’essenziale necessità di essere occasionalmente sottoposti a concimazione. Ed alla reiterata questione, dal tenore assai notevole, di come trasportare efficientemente copiose quantità di letame sulla cima di una parete scoscesa alta 195 metri, chi poteva rispondere se non l’ingegnere J. W. Hoar… Il quale attorno al 1829, avendo attentamente disegnato i piani, vide realizzare ai margini della città ciò per cui il mondo avrebbe finito per ricordarlo a tempo indeterminato: una serie di due binari paralleli. Utili a tirare rispettivamente verso l’alto, e lasciar scendere nel senso inverso, altrettanti vagoni su ruote, carichi di tutto il necessario a mantenere operativa la struttura difensiva sulla cima del promontorio… Anche grazie all’opera instancabile di una squadra di muli collegati a un’argano di grandi dimensioni. Nel centro esatto di quel meccanismo, chiamato per l’appunto il Piano Inclinato (Inclined Plane) trovava quindi posto una lunga gradinata di servizio dall’inclinazione superiore ai 20 gradi, in onore della quale l’intero luogo fu ribattezzato da quel momento la Collina della Scala (Ladder Hill). E la stessa struttura di quest’ultima, con un’inaspettato colpo di scena, il percorso angelico citato nella Bibbia e attribuito al sogno di Giacobbe d’Israele: Jacob’s Ladder. Ma caso volle che i locali non avessero fatto i conti con qualcosa d’imponderabile: il volere ed il potere dei più famelici, e minuscoli, tra tutti coloro che condividevano le pur sempre limitate risorse a disposizione…

infrastrutture

In fondo ai grandi pozzi monumentali del subcontinente indiano

Quando si pensa all’opera dei potentati, regni ed imperi nella lunga storia del mondo, ben poco sembrerebbe aver avuto lo stesso grado di auspicabile prestigio della costruzione di un alto tempio o altro edificio connesso ad esigenze religiose. Quasi come se l’associazione tra l’utile ed il sacro, in tale classe d’edifici, convergesse nel dar forma alla più chiara e duratura testimonianza del livello d’autorità raggiunto da questo o quel governante; spostando la nostra attenzione ad un lungo periodo nella storia dell’India Nord-Orientale, soprattutto nei due stati confinanti del Rajasthan e Gujarat, è possibile individuare una diversa espressione del prestigio architettonico, che aveva l’insolita propensione a crescere piuttosto verso il basso, scavando fino alle proficue viscere di un suolo reso arido dal clima intensamente tropicale di quel paese. Il loro nome è a seconda della lingua awdi, bawri, baoli, bavadi, bavdi, vav, vaav o più semplicemente “pozzi a gradini”, un’espressione che costituisce anche la chiara descrizione della loro forma e funzionalità: quella di contribuire in larga parte, per l’appunto, alla fornitura di risorse idriche in un luogo dove può smettere di piovere per un’intera stagione, agendo nel contempo come punto di riferimento, luogo di ritrovo e centro di venerazione per il popolo nel suo complesso. Un concetto, questo del pozzo, che raramente in altri luoghi si è mai trovato a ricevere particolari attenzioni estetiche limitandosi a servire ad uno scopo, ma che in questo particolare contesto geografico giunse a superare, in magnificenza e pregio della sua fattura persino la svettante forma di un acquedotto romano. Osservate, a tal proposito, il Chanda Baori (Pozzo di Chanda) del villaggio di Abhaneri in Rajasthan, costruito tra l’VIII e il IX secolo dall’omonimo re della dinastia dei Chamana, benché la leggenda affermi che sia stata l’opera di spiriti e djinn coinvolti nel progetto grazie a un qualche tipo di arcana stregoneria. Ed a guardarlo, sarebbe strano continuarsi a chiedere il perché di una simile storia, vista l’imponente forma di una simile struttura quadrata, tali da farlo inserire tra i più profondi (20 metri) ed ampi (30 metri di lato) tra i suoi simili, essendo comparso anche in varie opere cinematografiche internazionali come “prototipo” della sua classe di strutture. Spesso con un ruolo sottilmente inquietante, come quello del “carcere” in cui venne imprigionato Batman nel film con Christian Bale del 2005. Una visione che non potrebbe essere, a conti fatti, più lontana dalla realtà visto il ruolo d’aggregazione, spesso festiva, che simili elementi urbanistici tendevano ad avere nella comunità dell’India medievale, come luoghi di riposo, centri di venerazione e simboli per l’orgoglio della collettività indivisa. Un pozzo come il Chanda Baori si presenta infatti non come un semplice buco nel terreno bensì una vera e propria “piazza verticale” dotata nel presente caso di ben 2500 scalini, disposti non in senso perpendicolare bensì parallelo all’estendersi dell’apertura, per permettere al maggior numero di persone contemporaneamente di accedere all’acqua, indipendentemente dalla quantità contenuta all’interno. Diversi camminamenti a mezza altezza dotati di portici e persino un haveli (padiglione) reale, aggiunte in buona parte successive all’epoca del primo scavo, impreziosiscono ulteriormente il quadro scenografico, rendendo l’idea di un luogo dove si andava non soltanto per prelevare l’acqua, ma anche riposarsi e rinfrescarsi dalla calura estiva, ma anche pregare agli Dei legati allo scorrere delle acque, tra cui particolari aspetti di Shiva, Ganesh e Vishnu. Non a caso, a poca distanza dal pozzo, sorse successivamente un santuario dedicato ad Harshat Mata, personificazione della felicità, prima di entrare nel quale usanza voleva che ci si purificasse all’interno delle acque del Chanda Baori. Verso l’ottenimento di un ruolo sacrale che avrebbe tuttavia raggiunto il suo massimo livello soltanto successivamente nell’XI secolo e all’interno delle terre confinanti del Gujarat, grazie alla straordinaria costruzione del Rani ki Vav (Pozzo della Regina)…

La cosa mostruosa che occlude il passaggio della cloaca

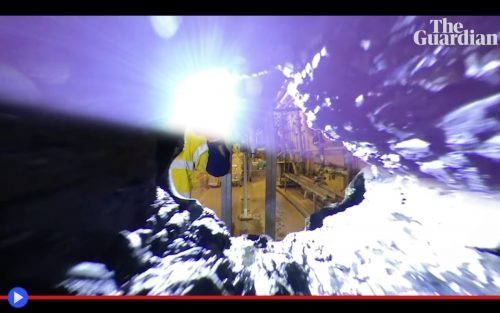

Liberatorio è il gesto rapido, fondato su un principio tecnologico, che consiste nella semplice pressione di un pulsante murario. Atto a scatenare, nello spazio definito dalla lucida e biancastra porcellana, la versione attentamente circoscritta di una piccola cascata: acqua che trascina, flusso che cancella, spedizione via lontano di ogni cosa lurida e indesiderata. Inclusa carta igienica e purtroppo qualche volta, soprattutto nei paesi di matrice anglosassone, il problematico strumento della salvietta profumata, la cui scatola riporta rigorosamente il termine flushable: scaricabile nello sciacquone delle casalinghe circostanze. Nessun problema di tipo logistico, per la più importante implementazione urbanistica dell’era tardo-rinascimentale MA. Considerate solo per un attimo, le implicazioni pratiche di un grande ambiente abitativo. Megalopoli di 8, 10, anche 12 milioni di abitanti, ciascuno di essi attento a preservare la purezza del suo preciso territorio abitativo, sfruttando a massimo regime quei condotti sotterranei, orribili e segreti, che la gente chiama sottovoce le “fognature”. Dove tutto è solito procedere nella maniera prefissata, tranne quando, per un caso del destino, smette all’improvviso di farlo. Ed è allora che l’inferno stesso, senza pregiudizi o remore di sorta, riesce a rendersi istantaneamente manifesto su questa Terra. Alla forgia delle anime, per il risveglio di una “cosa” senza volto, forma, o pietà di sorta…

E dire che la genesi di questo essere può presentarsi con un volto familiare ed amico. Hai presente: verde? Alto? Frondoso? Albero dentro l’aiuola? Quale implicazione sconveniente potrebbe mai esserci, nel più accessibile e autosufficiente degli arredi viventi, tanto spesso usato per creare spazi ombrosi, nelle strade di maggior prestigio o percorribilità all’interno di un contesto altrimenti asfaltato. Salvo che la pianta ad alto fusto, per sua implicita natura, possiede entro se stessa il seme di un’irrimediabile vendetta. Così radici serpeggianti, procedendo perpendicolari alla sottile linea ideale che divide il sottosuolo privo di sostanze nutritive dalla superficie, progressivamente giungono fino al grande muro cementizio del passaggio fognario. E con l’insistenza che caratterizza tutti quei processi naturali, gradualmente causano piccole crepe nelle impenetrabili pareti. Nient’altro che insignificanti imperfezioni. Bulbose preminenze che introducono l’irregolarità, laddove tutto scorre (πάντα ῥεῖ) secondo il massimo principio universale dell’Universo. Eppur così come la piccola palla di neve, nasce, cresce e si trasforma in un’enorme valanga, lo stesso avviene per l’ostacolo che impatta il flusso dei liquami, arricchito di una certa quantità di flushables. Che la teoria vorrebbe totalmente biodegradabili. Ma la pratica, sa si… Tanto che ad un certo punto, in quel fatale punto, un vortice si forma e inizia ad autoalimentarsi, rallentando quel che corre ogni minuto verso la distante laguna dell’irraggiungibile salvezza. I fazzolettini si annodano. Ed è allora che le cose, in maniera prevedibile, prendono una piega tanto orribile ed inaspettata.

Ecce fatberg: la parola macedonia (alias portmanteau) formata per la prima volta nel 2008 dai due termini iceberg e fat, ovvero “grasso” sebbene tale semplice definizione riesca largamente a mancare il punto chiave dell’intera faccenda. Ciò perché la prototipica montagna di ghiaccio galleggiante negli oceani, staccatosi dalle isole dei poli più remoti, è un’esistenza vagabonda per definizione, che segue il proprio fato tra le onde inclini a trasportarla via, lontano. Laddove l’esistenza ad essa accomunata, nel profondo delle tenebre maleodoranti, quando nasce non si muove dal suo luogo di origine ed appartenenza. Inamovibile ed eterno, creando l’ostruzione che persiste costituendo una barriera che un poco alla volta, compromette il funzionamento dell’impianto di scarico cittadino. Ponendo le basi di una catastrofe persino troppo orribile da immaginare…

L’enorme fiore d’asfalto che sovrasta le strade di Pegasus City

Quarantatré metri, per volare sulle cime degli alberi mentre le ruote scorrono veloci, su una superficie frutto del miglior sistema possibile per la viabilità contemporanea. Al di là di ogni considerazione sulle gesta dell’eroe Bellerofonte, che domò il cavallo alato per sfidare la mostruosa Chimera, o l’impiego originale ad opera di Zeus, il quale si dice avesse addestrato l’equino alato al fine di riportare le folgori scagliate fin sopra l’Olimpo, non è difficile comprendere da quale particolare suggestione, gli antichi Greci, avessero effettivamente concepito l’animale mitologico noto col nome di Pegaso, ibrido cavallo degli Dei. Chi non ha provato, in effetti, almeno una volta, quella sensazione di staccarsi momentaneamente da terra? Mentre con mano ferma, manteneva verso l’obiettivo il volante, le briglie o il manubrio del proprio veicolo/animale, la cui velocità crescente riusciva a suggerire l”impressione di un’assenza di peso la quale, almeno in parte, poteva essere riconfermata dalle percezioni di organi sensoriali fin troppo facili da trarre in inganno. Una qualcosa che potremmo affermare di riuscire a provare senza piume sulle nostre ali, in maniera trasformata dai presupposti ingegneristici dell’epoca moderna, guidando per le strade della città che a tale essere parrebbe aver dedicato la sua stessa esistenza con innumerevoli stemmi ed insegne, fin da quando è sorta tra le brulle distese del più grande stato americano. Sto parlando di Dallas, Texas, e della sua intersezione più famosa, ultimata nel 2005 per mostrare al mondo quanto sia possibile arrivare a fare, per riuscire a garantirsi una migliore viabilità da un lato all’altro della città congestionata. Oltre 5 milioni di persone vivono d’altronde, in quest’area metropolitana dove soltanto un paio di secoli fa rotolava l’erba secca tipica del contesto nordamericano, molte delle quali sono rassegnate ad incontrarsi, nell’ora di punta, presso l’incrocio cardinale tra la strada interstatale 635 e la tangenziale centrale US 75, dove nel traffico variabilmente tragico, gli automobilisti venivano chiamati ad espiare le colpe commesse nel corso della loro transitoria esistenza umana. Almeno finché una delle più impressionanti e distintive opere pubbliche di tutto lo stato, portato a termine l’investimento di circa 261 milioni di dollari, non venne finalmente inaugurata al pubblico, con ben due anni d’anticipo sulla tabella di marcia originariamente concessa dall’amministrazione cittadina nel 2002. Questo poiché ci fu un qualcosa di fondamentalmente geniale, non soltanto nella concezione progettuale di quella che avrebbe preso il nome di High Five Interchange, da un gioco di parole tra il famoso gesto celebratorio (“Batti il cinque!”) e l’effettivo numero di livelli di questa struttura alta quanto un palazzo di 12 piani, bensì nel modo stesso in cui era stata predisposta l’opera della sua costruzione ritenuta chiaramente necessaria. Tale da vincolare l’azienda vincitrice dell’appalto, la Zachry Construction, con significativi costi di noleggio del suolo pubblico, che potevano variare a seconda delle ore del giorno e della notte per cui chiudevano lo svincolo pre-esistente tra i 50 e i 110.000 dollari. Dimostrando come, per riuscire a compiere un’impresa straordinaria ai nostri giorni, occorra sfruttare le logiche fondamentali del capitalismo. E che nulla sia impossibile, seguendo l’anelito imprescindibile di ogni realtà aziendale di questo mondo, il guadagno.