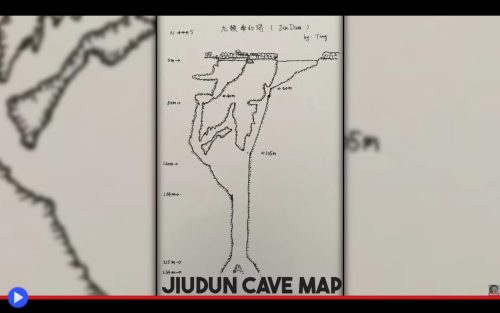

L’affollato ambiente virtuale pullula di voci, storie di esperienze, situazioni, valide testimonianze degli errori commessi e possibili approcci per rimediare. Nel brusio sovrapposto digitalizzato, d’altro canto, spiccano talvolta serie di parole, così terribili, tanto straordinarie o emblematiche, da porre un freno temporaneo alla navigazione. Trasportando il fruitore d’occasione in quei frangenti lontani nello spazio e nel tempo. Per apprendere quanto possano essere profondi gli oscuri abissi della disperazione umana. Una di queste storie è la narrazione del cosiddetto disastro della grotta Jiudun Tianchuang (九顿天窗 – Lucernario delle Nove Porte) profondo abisso tra le rocce carsiche del parco di Chengjiang, all’interno della regione autonoma di Guangxi Zhuang. Un luogo la cui superficie, sacra al popolo degli Yao, era stata lungamente nota agli abitanti delle zone limitrofe, così come il sospetto che potesse interfacciarsi ad una rete straordinariamente complessa di gallerie completamente allagate. Ipotesi destinata a rimanere meramente teorica fino alla primavera del 2013, quando un gruppo di speleologi sommozzatori del club australiano Wet Mule giunse con l’intenzione di raggiungere il punto più profondo della grotta misteriosa di cui avevano ricevuto testimonianze dai viaggiatori. Un’esperienza destinata a rivelarsi più difficile del previsto, mentre continuavano ad allontanarsi progressivamente dalla superficie, fino a 50, 70, 112 metri… Entro la seconda ora, armati di copiose bombole di riserva, le nutrite squadre si trovarono a dover prendere la sofferta decisione di tornare indietro, ma i pertugi proseguivano, fino alle viscere destinate a rimanere segrete del sottosuolo. Tre giorni dopo avrebbero effettuato un secondo tentativo, raggiungendo i 212 metri, abbastanza da rivaleggiare i sistemi sommersi di Hranice in Repubblica Ceca o la caverna di Font Estramar in Francia. La loro storia di precisa competenza e gesti in grado di condurre al pratico conseguimento degli obiettivi preposti, oltre a non figurare facilmente su Internet, ricorderebbe d’altro canto quella di molti altre imprese adiacenti, nel reame straordinariamente inflessibile della speleologia sommersa. Il che ha lasciato un più ampio spazio alla disanima di poco successiva, della coppia di sommozzatori cinesi Wang Tao e Wang Yang che avendo scelto l’anno successivo di affrontare lo stesso tragitto, non erano in alcun modo meno preparati ed esperti. Ma furono, purtroppo, condannati dal verificarsi di una condizione imprevista. E l’impossibilità immediata di rimediare. Il pericolo ben conosciuto da Teseo, durante la sua mitica e metodica esplorazione del Labirinto cretese…

Ci sono molti minotauri in agguato, d’altra parte, nel corso di una difficile esplorazione sotterranea con le bombole d’ossigeno al seguito. Il più terribile dei quali è il tempo: giacché in modo analogo a quanto succede in mare, il gas della bombola viene compresso nel momento in cui fuoriesce dal respiratore. Causando un aumento progressivo delle riserve consumate, per ciascun singolo, fondamentale respiro. Aggiungete a questo la necessità di fermarsi tra le 5 e 10 volte per un tempo minimo di 10-20 minuti ciascuna, durante la risalita da una profondità di 200 metri al fine di evitare le gravissime conseguenze dell’avvelenamento da anidride carbonica e comprenderete come ogni singolo gesto in tali circostanze, per quanto ponderato, debba essere eseguito secondo un programma cronologico estremamente preciso. Questo sapevano i due sportivi dallo stesso cognome, qualificati nella testimonianza dell’unico superstite Yang come migliori amici e non direttamente imparentati. Una serie di paragrafi tra i più terribili reperibili online sull’argomento, più volte tradotti anche in maniera approssimativa per i forum e gruppi di discussione speleologici, con la probabile funzione di un monito a vantaggio delle generazioni future. In quel fatidico 18 aprile del 2014 i sub cinesi avevano dunque attentamente pianificato un’immersione nella grotta nord di Jiudun, mediante l’utilizzo di appropriato equipaggiamento ed un terzo uomo di supporto, Zhou Pei, che li avrebbe aspettati a profondità minore così da assisterli in caso di emergenza. Nell’avventurarsi all’interno del complicato sistema di gallerie, i due avevano perciò controllato più volte in modo particolare la sagola, una corda rinforzata di nylon o altro tessuto plastico, comunemente usata come segno del tragitto percorso al fine di non perdere la strada che conduce nuovamente alla superficie. Strumento da avvolgere con cura attorno a preminenze rocciose, far passare attorno agli angoli e intrecciare con le occasionali stalagmiti residuali, laddove un filo metallico non avrebbe avuto tale capacità ed avrebbe ad ogni modo corso il rischio d’indebolirsi a causa della corrosione. Fatto sta che alla profondità di circa 130 metri, dei 180-200 che si erano prefissati di raggiungere in tale occasione, i due Wang si resero conto pressoché all’unisono che la loro corda di ritorno si era in qualche modo tagliata. Forse per un bordo tagliente, magari per la caduta di detriti o rocce dalle pareti sdrucciolevoli della grotta. Il rischio di perdere la calma, in tali circostanze, è duplice. Non soltanto perché può condurre a commettere errori, ma anche per il semplice aumento di consumo dell’ossigeno, là dove la fornitura di bombole addizionali risulta tragicamente irraggiungibile nel momento di più acuta necessità. Il superstite Yang racconta dunque di come lo sfortunato Tao, nei preziosi minuti spesi durante il tentativo vano di ritrovare la sagola, fu il primo a vedere il proprio ossigeno scarseggiare, ragion per cui egli si affrettò a fornirgli il boccaglio di riserva attaccato alla sua bombola, iniziando a respirare all’unisono nel tentativo di tornare il più velocemente possibile alla superficie. Ed è qui che il resoconto diventa particolarmente drammatico. Poiché a circa 90 metri nel corso della risalita, i due finiscono per separarsi e Yang racconta di aver sentito la mano del compagno allontanarsi. Coprendo immediatamente le luci della sua tuta, riuscì d’altronde ad individuarlo. Ma mentre si allungava per afferrarlo di nuovo, si rese conto di essere arrivato troppo tardi di quello che descrive come un singolo, fatale secondo.

Disperato per la scomparsa dell’amico, che sapeva ormai essere rimasto ad una sparuta riserva di aria respirabile, Wang Yang non poté far altro a questo punto che applicare le procedure lungamente conosciute grazie all’esperienza. Affrettandosi per quanto possibile verso la salvezza rappresentata da Zhou Pei con le bombole di supporto, racconta di aver calcolato le possibili modalità per fornire soccorso. Ma il tempo continuava a scorrere veloce e per poter sperare di sopravvivere, non ebbe altra scelta che accorciare il più possibile le fermate di decompressione. Le conseguenze furono terribili quanto immediate: nausea, giramento di testa, senso di svenimento. Al punto che una volta raggiunto Zhou, i due dovettero rassegnarsi a proseguire verso la superficie, nella speranza di riuscire a salvare almeno la sua vita. La tenue, quasi impossibile speranza che Tao li seguisse da presso, purtroppo, non si sarebbe mai palesata. Il suo corpo, diversamente da altre vittime della grotta nonché quelle della più ambita montagna del Nepal, fu infine recuperato nel mese di maggio, a seguito di lunghe e complesse operazioni di ricerca.

Ma la triste leggenda della Jiudun Tianchuang, purtroppo, non finì con questa tragedia. La cronistoria reperibile sull’enciclopedia cinese Baike parla a tal proposito di almeno due incidenti successivi, uno del 2021 che costò la vita ad una coppia di istruttori esperti ed il caso particolarmente noto di Han Yi, celebrità delle immersioni a livello nazionale, che nel 2023 aveva deciso di esplorare la grotta con lo scopo di rimuovere le vecchie sagole lasciate dai sub passati nel corso degli anni, un potenziale pericolo per i suoi colleghi. Azione benevola dalla quale, per ragioni largamente ignote, non avrebbe avuto l’opportunità di fare ritorno.

Da quel mondo di suprema oscurità che non ci appartiene, non può essere compreso né realmente dominato in alcuna maniera che mantenga in essere il concetto universale della prudenza ragionevole. Lasciando solo il desiderio di scoperta per guidare i gesti, spesso anche a discapito di ogni norma comportamentale, che potremmo definire parte dell’antica eredità istintiva dell’essere umano.