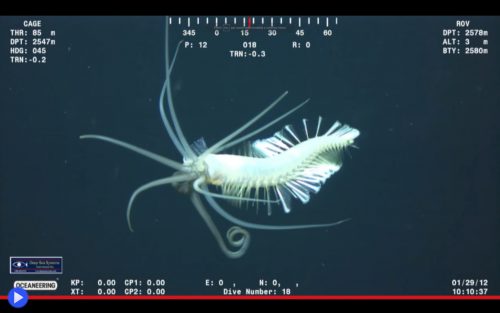

Voglio, voglio, voglio. Devo avere: questo, il verme segmentato nelle tenebre dell’Universo, sin dall’epoca della sua nascita continuava a cogitare, nei suoi gangli contrapposti ed all’interno dei sedici cuori. Le setole deambulatorie distribuite lungo gli appena 9 cm del suo corpo, intente ad agitarsi con sinuosa successione, l’una dopo l’altra, mentre gli arti simili a tentacoli sulla nuca, ricoperti di organi sensoriali, si protendevano verticalmente verso il “cielo” in mezzo a cui fluttuava, alla ricerca dell’unica soddisfazione che gli fosse noto: un’altra particella di muco, l’escrezione di esseri sacrali, o il cadavere di un gamberetto transitato a miglior vita… Prima di precipitare verso un’esercito di bocche in attesa. Finché un giorno, quel silenzio senza fine venne rotto da un’insolita presenza, cubitale: enorme oggetto, l’astronave dei Terrestri, giunta fino a un tale luogo per lo scopo di seguir la scienza, fino alle più estreme, ancorché crudeli, conseguenze. E fu allora, con terribile risucchio, che il suo mondo venne messo sottosopra e poco dopo, terminato nella formalina. Poiché come si usa dire qui da noi “Conosciamo le profondità marine meno delle stelle fisse ad anni luce di distanza.” E neanche di quelle, nonostante tutto, le capiamo davvero!

Già: qual’è il punto più distante dalla nostra stella che sia logico chiamare ancora, a tutti gli effetti, parte del Sistema Solare? Senza inoltrarci eccessivamente in una simile questione, potremmo scegliere di dare seguito al parere di chi consideri tale definizione applicabile, in linea di principio, soltanto ad oggetti al di sopra di una certa dimensione. Poiché trattasi, nei fatti, di un insieme di “pianeti” e in quanto tale, dipendente da una simile definizione implicita, tanto sfuggente da aver visto declassare il caro Plutone a un semplice ETNO (ovvero Oggetto Estremo “al di là” di Nettuno) e nei fatti, probabilmente, il più grande della collezione. Ma proprio approcciandoci a questi ultimi, l’astronomo curioso non può fare a meno d’interrogarsi sulla maniera in cui le diverse orbite coinvolte sembrino in qualche maniera convergere ed intersecarsi, lungo il tragitto di un qualcosa che potremmo definire un vero e proprio mistero gravitazionale. Il cui nome, in date cerchie, risulta essere Nibiru: l’entità cataclismica, la Nemesi crudele della Terra, ad essa stranamente identica, nonché potenziale responsabile di una scampata distruzione qualche annetto fa. Almeno, secondo l’opinione di un certo numero di sedicenti profeti. Ma cose cosmiche possono trovarsi a contatto anche in regioni oltre la semplice materia! E qualche volta, se le condizioni sono giuste, esseri viventi possono riuscire a transitare lungo l’apertura dei portali, palesandosi d’un tratto all’altro lato.

Seguendo linee di ragionamento in qualche punto compatibili con tale ipotesi potrebbero aver reagito, almeno nei primissimi istanti, gli scienziati coinvolti nel progetto Census of Marine Zooplankton (CMarZ) quando nel 2007 si trovarono al cospetto di una tale…Cosa. Proprio al centro dell’inquadratura del loro ROV (batiscafo radiocomandato) ad oltre 2000 metri di profondità nel bacino afotico (privo di luce) del mare di Celebes, situato grossomodo tra le Filippine e l’Indonesia. Un sistema di profonde depressioni, suddivise da barriere territoriali invalicabili per gli esseri della zona bentica, ovvero abituati a vivere a stretto contatto con il fondale. Tra cui figurano, sopra qualsiasi altro, numerose specie di policheti, vermi segmentati, biologicamente simili agli anellidi di terra, per cui l’evoluzione ha tuttavia costituito una chiave d’accesso verso l’acquisizione di particolari “poteri”. Ciò che nessuno aveva prima d’allora sospettato, tuttavia, era che essi potessero in qualche maniera sollevarsi dalle sabbie senza nome, grazie a un lungo processo di trasformazione e adattamento, in fondo al quale si sarebbero trovati con 50 notopodia (arti a forma di spatola). Più che sufficienti, tutti assieme, a farne sollevare questa varietà dal suolo. E portarla a mezza altezza, proprio in mezzo al cupo nulla. Per intercettare, con gradito anticipo, gli scarti che costituiscono per essa il “cibo”…

ecologia

L’iniqua condanna del cammello portatore di tragedie

Che cosa fareste se la vostra semplice presenza bastasse, all’improvviso, per causare la rovina di tutti coloro che vi accolgono con le migliori intenzioni di questo mondo? Se in qualche maniera, un angelo vendicatore vi seguisse da ogni parte, per punire con le proprie armi astrali i vostri amici, parenti, ospiti della giornata presente… La maggior parte delle guerre inizia con un casus, di natura particolarmente varia, che costringe le rispettive parti a realizzare come, nonostante tutto, la reciproca sopportazione sia ormai prossima all’esaurimento. Non è tuttavia inaudita l’apertura di un conflitto, non per volontà dell’uno o l’altro combattente, bensì a causa di un semplice evento accidentale. L’episodio, se vogliamo, che ha cancellato anni ed anni di reciproco impegno, precorrendo ogni sincero tentativo di appianare le divergenze. Era il 1846, per essere precisi, quando l’esploratore dell’Australia Meridionale John Ainsworth Horrocks, all’età di soli 28 anni, finì per perdere la vita alla vigilia di un’importante missione: la ricerca di terreni agricoli nei pressi del lago Torrens, non lontano dal golfo di Spencer. Proprio mentre si trovava impegnato nel prendere la mira con il suo fucile a canna liscia, all’indirizzo di uno stormo d’uccelli, quando Harry fece il gesto di chinarsi in avanti, facendo partire il colpo che l’avrebbe ferito (irrimediabilmente) alla mano e al volto. Ora questo Harry costituiva, nei fatti, niente meno che il primo cammello ad essere mai stato trasportato fino in Australia, diventando una parte inscindibile delle risorse delle prototipiche colonie in questo remoto Sud del mondo. Dietro una lunga storia di suggerimenti, sollevati da diversi membri del governo e naturalisti locali, inclini a definire tale gruppo di specie come le più potenzialmente utili e funzionali, ad agire come mezzi di trasporto nell’arido entroterra australiano. Ma il problema fu che nessuno, in ultima analisi, fu in grado di spiegare loro quale drammatico peccato originale avrebbe ricompensato, fino ad oggi, i loro lunghi e monumentali sforzi.

JUDAS COLLAR è il prodotto pseudo-documentaristico della scrittrice/regista Alison James e la produttrice Brooke Silcox, recentemente nominato all’Oscar e, almeno nel momento in cui scrivo, ancora disponibile online (non appena sarà rimosso, sostituirò il collegamento d’apertura con quello per vederne il trailer) mirato a far conoscere, in maniera emotivamente accattivante, un particolare aspetto non molto spesso discusso del sentire e del vivere australiano. In effetti molti conoscono, in merito al più nuovo dei continenti, la problematica questione delle specie non native, spesso difficili da gestire e nella maggior parte dei casi estremamente lesive per l’ambiente. Casistica rispetto alla quale i due distinti appartenenti alla famiglia dei Camelidae, il dromedario somalo (C. dromedarius) e quell’altra nave ondeggiante, riconoscibile dalla doppia gobba, tipica dei deserti asiatici (C. bactrianus) non fanno certo eccezione, data l’imprescindibile abitudine di monopolizzare le limitate risorse vegetali di queste terre, dopo esservi stati abbandonati, successivamente alla diffusione dei ben più pratici veicoli a motore. Con grande sofferenza delle specie endemiche, spesso a rischio d’estinzione. Per non parlare degli ingenti danni che simili creature risultano capaci di causare, ogni qualvolta il clima entra in un periodo di siccità, nel tentativo di raggiungere le potenziali fonti dei sistemi d’irrigazione, le pompe o addirittura i gabinetti costruiti dagli umani. Ragion per cui, a partire dalla prima metà degli anni 2000, sono state implementate una serie di misure alquanto drastiche per ridurne sistematicamente la popolazione, spesso tra le proteste degli animalisti e parte della popolazione locale. Misure che includono l’impiego di un particolare sistema di localizzazione, le cui implicazioni più profonde, sfidano i confini del concetto stesso di “umanità”…

L’irascibile pollo che sognava di sconfiggere i mulini a vento

Sono splendido, sono terribile, sono il Dio della radura. Sono un diavolo dal cuore d’oro. Un guerriero, un condottiero. Quando si alza la mia cresta, tremano i nemici e anche gli amici, non riescono a restare indifferenti. Uno, tre, quattro colpi di coda. Contando sul perfetto mimetismo della mia armatura, avanzo indomito verso il gigante, che pur guardando nella direzione opposta, continua ad agitare le sue grandi braccia, minacciando gli abitanti aviari del tranquillo Nulla nordamericano. A meno che… Perfetto! La distanza è quella giusta: adesso apro le mie ali e balzo verso l’alto. Gonfio il mio vessillo globulare, portato sopra il collo e simile ad un astro mattutino. Il becco sferza l’aria, mentre argute, sagge sopracciglia, si sollevano con fare minaccioso. Ed a quel punto che trattengo il fiato, mi concentro, e metto in campo la mia arma più terrificante: “Whoo-Whoo-Whoo!” riecheggia lungo l’aere, mentre il suono sale, scende, poi sconfina oltre la soglia udibile dalle persone. Il mio terribile nemico, senza un attimo d’esitazione, sembra accelerare i movimenti delle braccia, mentre mi risponde con ferocia inusitata: “Boom-Boom-Boom!”. Il mio sangue, ghiaccio nelle vene. I corvi si allontano terrorizzati. Tra i cespugli, un movimento: è un gruppo di galline che mi osservano con interesse. Ammirate, entusiaste, innamorate? Poco importa, questo è il mio segnale: danzo, balzo, faccio giravolte. Lancio ancora un grido per chiamare il mio destriero inesistente: “Whoo-Whoo-Whoo!” E con gli artigli scavo nella terra, afferro un verme, lo divoro e guardo ancora all’indirizzo del gigante. Egli non reagisce, eppure “Possibile che sia soltanto un’impressione?” Il suono che trasmette sembra essere calato d’intensità. E così anche il suo terribile gesto rotante. Mi volto: nei “loro” occhi c’è soltanto gratitudine. Chiudo le ali, taccio un’attimo, poi torno a pensieroso a mormorare: “Whoo?”

Naturalmente, se l’hidalgo “El Ingenioso” Don Quijote de la Mancha fosse nato nel nostro secolo, i suoi nemici non sarebbero stati i mulini, bensì pale eoliche costruite a lato del sentiero. Così come nel caso del feroce (nella sua mente) nonché stravagante e magnifico (ai nostri occhi) tetraone maggiore della prateria (Tympanuchus cupido) o “pollo” di quest’ultima, come lo chiamano dalle sue parti, esponente della famiglia dei fasianidi dotato di una storia, caratteristiche e abitudini decisamente interessanti. Diffuso, originariamente, nell’intero territorio degli Stati Uniti centro-meridionali ma oggi rimasto per lo più in Minnesota, Illinois, Kansas, Nebraska e South Dakota, a causa della spietata che caccia che ne è stata fatta fino agli anni ’30 dello scorso secolo, esso è stato preso spesso in considerazione come marker (specie indicativa) dello stato di conservazione del suo habitat, per l’abitudine particolarmente cauta a nidificare solamente a distanza di sicurezza dalle strade, strutture umane e strade. Tanto che, in uno studio del 2014 era stato determinato che le strutture necessarie per la trasformazione del vento in energia elettrica rientrassero negli ostacoli alla sopravvivenza di questa specie proprio perché istintivamente temute come punti di sorveglianza per gli uccelli rapaci. Se non che verso la primavera dell’anno scorso, la pubblicazione di un nuovo studio durato sette anni ad opera di Jocelyn Olney Harrison e ricercatori dell’Università di Nebraska-Lincoln, giunse a dimostrare l’esatto opposto: ovvero, che non soltanto i tetraoni non avrebbero alcun timore delle pale eoliche, ma addirittura, in loro presenza, aumenterebbero sensibilmente il volume dei loro canti di corteggiamento. Al fine di sovrastare le basse frequenze emesse dalle strutture artificiali, con conseguente prova ulteriore della loro prestanza fisica e pennuta virilità…

L’uccello asiatico che incarna i princìpi contrapposti dell’esistenza

In origine fu il verbo e la parola. Una parola, in particolare: Fuoco. Ardente di passione, come quella dei due esseri primordiali nonché unici di questo mondo, la Dea-serpente Nüwa e il primo essere umano, colui che sarebbe diventato celebre, abbastanza presto negli alterni sentieri della storia, come l’Imperatore Fuxi. Dei quali si narra che vivessero sulla cima dell’alta montagna di Kunlun (l’odierno Huashan) poco prima che le fiamme accese da ciascuno per scaldarsi si unissero in un’unica vampata impressionante, alla luce della quale i due decisero, d’un tratto, di sposarsi. Scelta questa certamente inaspettata, considerato come fossero in effetti fratello e sorella, entrambi figli del gigante Pangu… Ma del tutto imprescindibile, per dar la vita a tutte le creature viventi, derivanti dalla loro unione. Ora, l’effettivo aspetto di Fuxi fu a lungo oggetto di discussione nella tradizione mitologica cinese: busto d’uomo e coda di rettile, secondo alcuni, mentre nell’opinione d’altri egli sarebbe anatomicamente indistinguibile da noi, in quanto personaggio storico vissuto effettivamente all’incirca 4 millenni fa, responsabile tra le altre cose di aver inventato la caccia, la pesca, l’addomesticazione degli animali e l’arte della cucina. Sotto il sigillo simbolo del proprio regno, rappresentato sulle tavolette, in opere scultoree e pitture tombali, dalle ampie ali, il collo sinuoso e la riconoscibile pelata vermiglia sulla cima di una testa coperta di piume. Caratteristica dell’animale noto in tali luoghi come Dāndǐnghè (丹顶鹤) ma che noi siamo soliti chiamare Grus japonensis o gru coronata rossa.

Al punto che nell’iconografia tradizionale, Fuxi viene spesso raffigurato a cavallo di uno di questi uccelli, mentre è intento a far ritorno temporaneamente nelle regioni dell’Empireo ove incontrò in origine la sua divina signora. Al pari dei molti Immortali riconosciuti dalla filosofia Taoista, che ne avrebbero seguito successivamente l’esempio. Ben poche creature appartenenti al regno naturale possono, del resto, vantare la stessa rilevanza folkloristica e nell’intero mondo dell’arte di una delle più grandi e rare appartenenti a questa famiglia d’uccelli, eternamente raffigurata o descritta nelle creazioni d’ingegno dei tre i paesi dell’Estremo Oriente: Cina, Corea e Giappone. Ove in merito a questo essere, nei fatti uccello molto longevo capace di raggiungere facilmente i 70 anni di età, si era soliti affermare che potesse sopravvivere oltre un millennio, acquisendo gradi di saggezza totalmente ignoti ai comuni abitanti della Terra. Nella cosiddetta terra di mezzo (中文 = Cina) il motivo della gru coronata in particolare iniziò a ricorrere nei bronzi cerimoniali delle due prime dinastie Shang e Zhou, prima di trasformarsi nel letterale filo conduttore di un’intera tradizione che nacque come religiosa, per poi diventar quasi scientifica nella ricerca di un metodo per prolungare la propria vita. Quella secondo cui i due primi esseri, Nüwa e Fuxi, avrebbero costituito la letterale equivalenza del “dare/ricevere” ovvero “passivo/attivo”, “negativo/positivo” e così via a seguire, come rappresentato al centro del diagramma degli Otto Simboli (o trigrammi) dell’Imperatore, un cerchio con due forme che s’inseguono a vicenda. Una bianca e l’altra nera, esattamente come le piume contrapposte dell’uccello che tanto a lungo, avrebbe volato sui paraventi. Al punto che oggi, in molti, sarebbero fin troppo inclini a definire un tale essere come soltanto leggendario, anche considerata l’infrequenza pressoché totale con cui capita di osservarlo dal vero. Eppure, difficile negarlo: la gru coronata vive ancora…