Il macchinista del potente treno a vapore spinse innanzi la leva che controllava la potenza, perfettamente consapevole del lungo tratto rettilineo che lo separava dal capolinea di Birmingham, al termine di una lunga giornata di lavoro. “Finalmente ci siamo. Cara, aspettami con la cena!” pensò in silenzio, mentre scrutava con lieve preoccupazione l’orizzonte nebuloso, con un vago accenno di nebbia dovuta all’avanzare di un fronte di bassa pressione. E proprio sul finire di quel fatidico secondo, all’improvviso, udì un suono roboante provenire dalla ruota anteriore destra della locomotiva, perfettamente riconoscibile da parte del suo orecchio allenato. “Uno, segnala 270 metri di distanza dal primo cartello che indica la stazione. Con questo tempo…” Ma tutto ciò era veramente possibile? Percorreva quella tratta ormai da svariati anni, e sapeva perfettamente di essere ancora a svariati chilometri dalla meta. Con giusto il tempo necessario a dubitare di se stesso, mentre avvicinava la sua mano ai controlli per decelerare, l’uomo sentì all’improvviso il secondo colpo. “Due… Rallentare causa condizioni problematiche sui binari.” Effettuando un gesto deciso, adesso, smorzò significativamente l’erogazione della potenza, mentre il fumo in eccesso proveniente dalla ciminiera andava a confondersi in oscure volute tra le nebbie di un cielo indistinto. Ma soprattutto, protese l’orecchio, per il terzo possibile richiamo. Che puntualmente, al trascorrere dei pochi attimi necessari a percorrere una ventina di metri, emerse chiaramente dal ritmico sferragliare del veicolo simbolo della sua professione. “Tre… Frenare!” Più rapido, adesso. Il macchinista rimise la leva in posizione di quiete, mentre girava la manopola usata unicamente nei casi d’emergenza. Per buona misura, nel contempo, tirò la catena che azionava la sirena, nella futile speranza che potesse servire a preparare i suoi pochi passeggeri, principalmente pendolari di ritorno da lavori periferici e fuori dall’ambiente urbano. Un rumore stridente, adesso, proveniva da sotto il fondo dell’angusto ambiente cubicolare, mentre con espressione preoccupata, l’uomo si sporse per quanto possibile fuori dall’apertura laterale, per cercare di scorgere quanto distante fosse dall’unica possibile ragione di una simile manovra. La spinta inerziale in avanti adesso era significativa, portando le sue mani a premere dolorosamente sulla struttura metallica della vettura. Ma d’un tratto, lo vide: il convoglio espresso per Nottingham, completamente immobile sui binari, causa un probabile guasto tecnico o alle condutture del vapore. Effettuata una serie di rapidi calcoli, non poté fare a meno d’interrogarsi sul suo destino, mentre si affrettava a rientrare e mettersi nella zona più sicura del suo posto di lavoro. Quante volte aveva temuto uno scenario simile, eppure, eppure… Mentre il potente rumore dei freni continuava ad aumentare e scintille circondavano l’abitacolo, il treno rallentò progressivamente. “Perfetto, così non deraglieremo.” Pensò il macchinista “Ora non ci frantumeremo…” Più piano, sempre più lentamente. Finché d’un tratto, il movimento diventò una lenta marcia e fu allora che un quarto colpo risuonò nell’aria tersa della sera. “Contatto! Ma siamo sani e salvi… Sia lode a Santa Barbara, la protettrice di ogni tipo d’esplosivo, cannone o petardo per l’uso ferroviario.”

Questo si era prefigurato e tanto aveva fatto per realizzarlo, Edward Alfred Cowper, ingegnere ed architetto di numerose innovazioni in epoca vittoriana, relative a quel particolare mezzo di trasporto che nell’ora del bisogno aveva dato il suo contributo al nuovo mondo tecnologico dell’Inghilterra figlia della rivoluzione industriale. Figlio di un inventore, quell’Edward Shickle che nel 1820 aveva collaborato a creare la pressa da stampa verticale, nato nel 1819 e diventato soltanto 14 anni dopo un apprendista del celebre John Braithwaite, costruttore della prima locomotiva in grado di percorrere un miglio in un tempo inferiore ad un minuto. Minori tempi d’attesa dunque, ma anche maggior pericolo, soprattutto nel caso in cui possibili imprevisti sui binari avessero potuto insorgere contemporaneamente a condizioni climatiche tutt’altro che ideali. Fu così che pensando approfonditamente al problema, in un’epoca in cui soluzioni di comunicazione a lunga distanza montate su di un treno risultavano tanto improbabili quanto un sistema di localizzazione satellitare, Cowper elaborò un sistema infallibile per far sapere all’incaricato che avrebbe dovuto intervenire onde prevenire l’insorgere del disastro. Nient’altro che un dischetto di metallo facilmente deformabile, con all’interno una certa quantità di polvere da sparo. Fornito di un paio di “braccia” utilizzate per fissarlo ai binari in caso di necessità, affinché la semplice pressione del treno potesse comprimerlo, causandone l’immediata detonazione. Un’evenienza particolarmente difficile da ignorare…

tecnologia

Il pericoloso funzionamento dei riflettori teatrali mezzo secolo prima dell’elettricità

Le tende dell’improvvisato stanzino si aprirono d’un tratto, mentre il prestigiatore ed intrattenitore noto come Ching Lau Lauro faceva la sua trionfale uscita verso quello che avrebbe costituito, ancora una volta, il suo palcoscenico in una tarda serata d’autunno. Le ombre cominciavano a allungarsi presso l’affollato molo di Herne Bay, in Kent, mentre alla vista del suo caratteristico costume, gli entusiastici spettatori si produssero in un caloroso applauso. Tutti ormai conoscevano, in quell’ottobre del 1836, la fama eccezionale del primo showman dell’Inghilterra vittoriana a pensare di abbigliarsi come un acrobata cinese, nonché l’unico a eseguire l’eccezionale numero della levitazione umana, sedendosi tranquillamente a due metri da terra, con l’unico appoggio apparente di un bastone da passeggio stretto nella sua mano sinistra. Per poi passare a un ricco repertorio di giochi di mano, canzoni e addirittura un pezzo da ventriloquo ed imitazioni dei richiami degli uccelli. Ma una parte significativa dei presenti in quella notevole occasione, erano accorsi in modo particolare per un nuovo aspetto ampiamente pubblicizzato nei volantini del suo carrozzone itinerante: l’atteso accendersi della cosiddetta luce “koniaphostica” espressione liberamente prelevata dal greco e riferita dichiaratamente alla maniera in cui tale dispositivo avrebbe illuminato “Di una mistica luce bianca” lo spazio dell’esibizione, tale da “Non far rimpiangere neppure il più intenso sole di mezzogiorno.” Giudicando attentamente una serie di parametri, tra cui la scurezza del cielo, l’aspettativa dei presenti e il tempo rimasto nel suo spettacolo, Lauro fece quindi un cenno concordato al suo assistente di scena sopra una struttura temporanea in legno. Il quale, con espressione concentrata al massimo, girò la manovella del suo marchingegno simile a un cilindro ricoperto di tubi che aveva trasportato fin lassù, impugnando un bocchettone dall’aspetto particolarmente robusto e puntandolo in una scatola cilindra dall’aspetto specchiato. Fumo e polvere ne uscirono in quantità impressionante. Mentre il protagonista della scena d’industriava in una prova d’abilità nel maneggiare le sue uova magiche e le mele di Belzebù, il pubblico in rapito silenzio vide a questo punto l’avvenire di quanto promesso, sebbene in base a linee guida largamente inaspettate. Ma tutti coloro che si sarebbero aspettati qualcosa di simile alla diffusa luce a gas dei teatri dell’epoca, soltanto un po’ più forte, scoprirono la differenza che poteva fare nell’ambientazione corrente un potente fascio di energia fotonica, direzionato esattamente contro l’uomo fermamente intenzionato a polarizzare l’attenzione, come la manifestazione ultraterrena di un qualche tipo d’essere fatato. In quel preciso attimo, in altri e ancor più chiari termini, Ching Lau fu il primo ad essere pubblicamente investito dello stato di grazia prototipico chiamato per antonomasia in lingua inglese: to be IN the limelight. Trovarsi al centro di ogni cosa, ovvero: nella (chiara) luce di calce viva. Che non era nel caso specifico per niente una metafora, quanto una descrizione assolutamente puntuale dell’effettiva progressione degli eventi.

Lungamente indotti a considerare nostri eroi gli attori e i loro personaggi, creatori della storia, dei combattimenti e delle acrobazie previste da ciascuna comprovata pièce teatrale, ci siamo abituati a un patto finzionale che cancella dalla percezione pubblica tutto il valido contorno tecnico, nel comprensibile timore che conoscerlo approfonditamente potrebbe rovinare la magia. Eppure largamente necessaria, nonché talvolta spregiudicata, può essere chiamata l’opera di tutti coloro che si trovano dietro le quinte o in assenza di quest’ultime, ai margini del palcoscenico, incaricati di far funzionare tutte quelle macchine finalizzate a potenziare l’effetto della recitazione, con fattori esterni, funzionali o visuali di varia natura. Il che avrebbe finito per includere, fino al terzo quarto del del XIX secolo, una rudimentale torcia ad ossidrogeno capace di ardere alla temperatura di circa 2.500 gradi. Orientata verso una ragionevole approssimazione di pietra magica, senza particolari concessioni al concetto odierno di sicurezza, sia individuale che collettiva. Il principio di funzionamento di un riflettore di tipo koniaphostico risultava essere, in effetti, nient’affatto complesso…

La sottile linea di cemento che congiunge l’infinito e la città di New Orleans

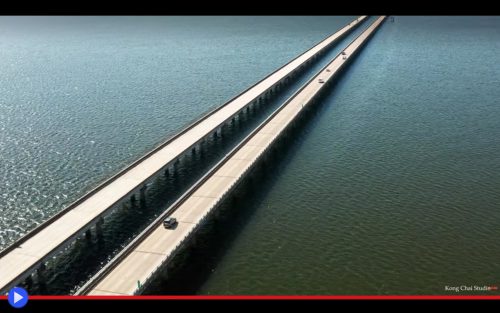

Al trascorrere dei primi 30 minuti, il cielo iniziò a rabbuiarsi mentre nubi si addensavano all’orizzonte. Se davvero si trattava, dopo tutto, del punto esatto in cui risultava possibile osservare la congiunzione tra la Terra ed il cielo. Difficile esserne sicuri, nella più totale assenza di punto di riferimento… Fatta eccezione per la doppia strada grigia, affollata di automobili quasi a contatto l’una con l’altra, impegnate nel complesso tentativo di riuscire ad attraversare il lago Pontchartrain, mentre il notiziario dava i numeri dell’avvicinamento progressivo dell’ennesima tempesta oceanica, pronta ad abbattersi contro la città più vasta dello stato della Louisiana. New Orleans, la capitale mondiale degli uragani e tutto quei fenomeni meteorologici che pur non raggiungendo un simile livello di devastazione, aspirano a creare una quantità ragionevolmente elevata di danni alla gente ed alle loro proprietà terrene. Abbastanza da creare un giusto grado di frenesia, tale da indurre i residenti della sponda sud del lago ad avviarsi verso le proprie distanti abitazioni lasciando in anticipo il posto di lavoro, quando il futuro prossimo appare fosco e ventoso. “Nessun pericolo per le prossime due ore” aveva detto un’ora fa il Weather Channel, senza tuttavia includere alcuna disquisizione aggiuntiva sul tema del traffico, fattore potenzialmente determinante nell’esito di una simile stringente traversata. Ora guardai diritto innanzi a me, dove l’asfalto si stringeva per quanto visibile attraverso il mare d’automobili e quindi di lato, prima da una parte e poi dall’altra, oltre il basso muretto di sicurezza, facente nel presento luogo le funzioni di un patetico ed insufficiente guard rail. Nonostante la più totale assenza di nebbia, non c’era nessuna traccia d’altro che acqua, acqua ed ancora acqua, in prossimità del punto centrale dei 38 Km di viadotto, forse la strada più notevole, ed al tempo stesso terrificante, dell’intero territorio statunitense. L’ultimo luogo in cui vorresti trovarti, all’arrivo largamente prevedibile di un temporale. Ma tra il dire e il fare, notoriamente, c’è di mezzo una cospicua massa da cui emergono le linee assai riconoscibili dei continenti. Soltanto in rari casi attraversata, in mezzo a questi, da una conveniente strada che si perde verso l’assoluta cognizione del concetto stesso di “tempo” e “luogo”…

Associare tuttavia il Ponte del Viadotto del Lago Pontchartrain il cui nome significa in lingua Okwata “acque larghe” al mare propriamente detto, nonostante la natura salina delle acque che lo bagnano, sarebbe rendergli un fondamentale torto nella trattazione. Questo poiché tale significativa opera pubblica, la prima parte della quale venne completata 1956, si trova in effetti collocata nel punto più largo del cospicuo slargo d’acqua, creato dal fiume Mississipi ed i suoi molti affluenti, a partire da qualche chilometro dal Golfo del Messico ed il confinante Oceano Atlantico. Un contenitore, dentro un altro contenitore ma non per questo di ampiezza contenuta, trattandosi di uno specchio d’acqua di forma vagamente triangolare ed un’ampiezza di 1.600 chilometri quadrati. Ma profondo appena, e ciò costituisce una questione niente meno che fondamentale, tra i 3,7 e 4.3 metri nella sua parte centrale, ovvero sufficientemente pochi affinché un moderno cantiere edilizio possa riuscire a poggiarvi, senza sforzi eccessivi, i circa 9.500 piloni sovrastati dall’irrinunciabile viadotto, tale da accorciare di oltre 50 minuti il tempo necessario a raggiungere la sponda nord del lago, dall’affollato centro cittadino dell’affascinante, affollata città dove nacque e prosperò la musica Jazz. Una visione senza pari in buona parte del mondo, tanto da aver costituito per anni uno dei principali luoghi per scattare fotografie utili a dimostrare la curvatura del pianeta, e che sarebbe stata superata in lunghezza solamente nel 2011, con l’apertura del ponte cinese della baia di Jiaozhou, misurante ben 41 Km. Soltanto 25 dei quali, tuttavia, ininterrotti e sopra una singola massa d’acqua, così da aver creato un’immediata disputa in materia per il predominio sulle pagine dell’essenziale (!) Guinness dei Primati, almeno fino alla creazione di due categorie distinte entro l’anno successivo. Per restituire agli Stati Uniti un primato di cui tutti, per una ragione o per l’altra, sembravano essere eccezionalmente fieri.

Si avvicina l’accensione della colossale sfera iper-tecnologica di Las Vegas

“Se esiste un cuore pulsante del Nevada, questo posto ne è la cavita toracica, cavernosa ed accogliente” Non più arida come il deserto del Mojave, secca e rocciosa. Bensì disseminata di divertimenti capaci di trascendere le aspettative di chiunque. E soprattutto l’opportunità palese, quanto una lampada per le falene nell’ora del vespro incipiente, di guadagnare una fortuna ad ogni angolo di strada, diventare parte di quell’esclusivo ricco dei famosi, ricchi e potenti. Ma se l’ampia strada dello Strip, aorta delle circostanze metaforiche, conduce le future vittime ed i pochi trionfatori di quel sistema, dove potremmo giungere a individuare l’organo in questione? Forse il Cosmpolitan, con le sue sale lucenti e le oltre 1.300 Slot Machine? Oppure il Luxor, potente faro nella notte che orgogliosamente scaturisce dalla cima della piramide di Cheope? O che dire del Venetian, lussuosa ricostruzione con hotel dei magnifici canali della singola città più iconica d’Italia e del mondo… Tutto questo eppure nulla di specifico, per una ragione più d’ogni altra: non c’è un singolo particolare punto di riferimento, in questo luogo, che possa dirsi di rappresentare nell’immaginario il muscolo che aziona il principale meccanismo della vita stessa. Una situazione che potrebbe… Cambiare, di qui ad un paio di anni appena, con l’attesa apertura entro il 2023 di qualcosa che potrà cambiare il paradigma stesso del concetto d’intrattenimento. Questo affermano, con estremo ed almeno apparentemente giustificato orgoglio, i loro committenti della grande compagnia d’intrattenimento ed organizzazione eventi MSG (Madison Square Garden) assieme agli architetti della Populous, studio multinazionale e multiculturale specializzato nella creazione di venues, ovvero stadi, auditorium, centri congressi ed altri punti d’incontro per grandi volumi di persone. Luoghi come lo stadio di Wembley a Londra o quello degli Yankee di New York, lo stadio di Luz a Lisbona e innumerevoli altri, in aggiunta al notevole supporto offerto a più riprese al Comitato Olimpico di numerosi paesi. E che adesso si riscopre appassionato, sulla base di un sogno assai tangibile, alla più importante forma della cosmologia applicata allo studio dell’Universo, in cui ogni punto arbitrariamente selezionato si ritrova equidistante dal centro dello spazio osservabile. In altri termini una sfera, costruita nel più puro materiale dei sogni assieme al cemento, l’acciaio ed il silicio dei componenti informatizzati.

Prossima al completamento strutturale in questi giorni, sebbene ancora ragionevolmente distante dalla collocazione degli impianti audiovisivi interni ed esterni, l’ingegnosamente ma semplicemente denominata MSG Sphere sorge quindi dietro il parcheggio stesso del succitato complesso ispirato alla Serenissima di proprietà dell’eponima compagnia, con la massa che deriva dal suo diametro di “appena” 120 metri, ed un costo stimato finale che parrebbe essersi assestato sul 1,8 miliardi di dollari allo stato attuale, dopo una serie di aumenti esponenziali a partire dalla cerimonia d’inizio dei lavori del settembre 2018. Il che non dovrebbe d’altra parte sorprendere nessuno, quando si considera l’eccezionale portata dell’edificio e quello che dovrebbe giungere a rappresentare, dal momento stesso della sua inaugurazione, per gli occhi e le orecchie di coloro che saranno tanto fortunati da varcare il suo ingresso: nient’altro che un auditorium o sito multimediale per la conduzione di varie tipologie d’eventi, ma dotato di caratteristiche letteralmente prive di precedenti in questo particolare ambito infrastrutturale pregresso. A partire dal titanico schermo concavo al LED, con una superficie complessiva di 15.000 metri quadrati, disposto come il soffitto di un planetario tutto attorno e sopra i 21.500 posti a sedere nella parte bassa della sfera, con una risoluzione di 19.000×13.500 pixel, molto semplicemente il più grande e performante al mondo. Coadiuvato da un’ulteriore monitor stavolta convesso, costituito da un’intera exosfera che dovrà racchiudere quella interna, proiettando ogni tipo d’immagine promozionale in mezzo al cielo già sfolgorante di Sin City stessa. Così da poter ricreare in modo virtuale qualsiasi tipo di scenario ed ambiente, luogo, immagine o momento storico della Terra. E tutto questo prima ancora di sedersi nel posto prenotato e mettersi, assai appropriatamente, ad ascoltare…