Sotto un’incommensurabile massa d’acqua, equivalente grosso modo alla metà del monte Olimpo in Grecia, all’interno dell’area definita il monumento nazionale hawaiano Papahānaumokuākea, qualcosa si aggira non visto e non conosciuto dagli occhi di chicchessia. Qualcosa di nero. Qualcosa di strano. Qualcosa di minaccioso. Creatura rigonfia benché longilinea, la cui coda simile a una frusta termina con una serie di tentacoli, tra i quali lampeggiano occasionalmente piccoli bagliori di luce rossa. E la cui testa, simile a un palloncino… Ma è davvero una testa, quella? In assenza di una terminologia chiara a cui si possa fare riferimento, tutto quello che abbiamo a donarci residue certezze è il commento della voce fuori campo, possibilmente appartenente ad una delle maggiori esperte globali in materia. Parole profonde e altrettanto cariche di significato: “Sembra arrabbiato… Non trovate anche voi che assomigli a un muppet?”

È un fatto ormai noto su Internet che, per chi apprezza sentir tornare momentaneamente bambini dei validi professionisti con lunghe carriere scientifiche alle spalle, conferme accademiche e pubblicazioni di conclamata importanza, nessun canale YouTube risulta essere migliore di quello della nave oceanografica EV (Exploration Vehicle) Nautilus, riconvertita a scopi scientifici in California dopo essere stata a lungo usata per effettuare rilevamenti presso i relitti della corazzata Bismarck e il celebre Titanic. Risorsa costituita da una raccolta delle trasmissioni inviate via satellite all’Università del Rhode Island attraverso cui, molto spesso, l’incredibile materiale viene ripubblicato in diretta online. Il risultato è un repertorio apparentemente inesauribile di segmenti ripresi in alta definizione dal sommergibile telecomandato Hercules facente parte della dotazione di bordo, attraverso cui il grande pubblico viene invitato conoscere l’aspetto e il comportamento di alcune delle più rare o strane creature di tutto il mare. Avviene tuttavia, con frequenza relativamente elevata, che determinate scoperte siano semplicemente troppo buffe, divertenti e al tempo stesso significative, perché possano restare esclusivo appannaggio delle personalità più curiose del web. Ed è allora, immancabilmente, che i video in questione finiscono per essere ripresi dalle principali testate giornalistiche, come contenuti di spicco per le loro sezioni dedicate a scienza o curiosità naturali.

Un catalogo, questo, a cui certamente non poteva mancare l’avvistamento dell’altro ieri di una rara e misteriosa Eurypharynx pelecanoides, comunemente detta anguilla ingoiatrice o pellicano per la presenza di un’ampia sacca in corrispondenza della mandibola, inerentemente snodata come quella di un serpente. Ciò detto, trattandosi di un pesce che vive tra i 1.500 e i 3.000 metri di profondità, tutto quello che potevamo affermare di saperne fino ad ora era dedotto per inferenza, dalla sua rara cattura accidentale all’interno delle reti dei pescatori. Capite dunque, in effetti, ciò di cui stiamo parlando? È il primo avvistamento registrato di questo animale dal vivo, nel suo ambiente naturale nei recessi oceanici più remoti di questa Terra. Anche se in molti, presumo, sarebbero pronti a giurare che una simile creatura possa esistere soltanto nei mari segreti di Marte, Venere o Europa, il satellite ghiacciato di Giove.

predatori

Quante vespe servono per sconfiggere un calabrone?

Costituisce una verità ampiamente dimostrabile, la tendenza diffusa a generalizzare in materia d’insetti gialli e neri dotati di ali che producano il caratteristico ronzio. D’altra parte, ciò fa molto spesso il loro gioco, considerando il concetto stesso di colorazione aposematica, una pigmentazione del corpo finalizzata a suscitare l’immediato senso di diffidenza e un profondissimo timore, nel ricordarci la potenziale pericolosità della sostanza inoculata da questi animali: un cocktail di istamina, dopamina, norepinefrina e molte altre sostanze chimiche, combinate con modalità tali da causare uno shock sistemico nella creatura soggetta alla puntura del caso. Eppure esistono diversi gradi di pericolosità, non tanto dovuti alle dimensioni e conseguentemente la quantità che viene inoculata, quanto al comportamento e l’indole delle diverse specie, oltre alla quantità di membri appartenenti allo sciame con cui ci si ritrova, nostro malgrado, ad avere a che fare. Si dice che le api, in particolare, pungano soltanto per autodifesa, a causa del triste testino a cui vanno incontro successivamente all’uso del pungiglione. Mentre in effetti, un simile pericolo risulta largamente ignoto tra i loro semplici ricordi, sopratutto considerando come la puntura ai danni dei loro prototipici bersagli, principalmente altri insetti o aracnidi assalitori, possa permettere la facile estrazione dell’arma evitando quindi l’intrappolamento e conseguente morte dovuti alle qualità elastiche della pelle umana. Per quanto concerne le vespe propriamente dette poi, l’attacco ai creature comparabilmente gigantesche come noi siamo avviene soltanto in casi assolutamente disperati. La consegna nell’organismo della vittima, con conseguente necessità di rimpiazzare il contenuto delle ghiandole velenifere è del resto piuttosto dispendioso per l’animale, che ricorrerà a questo tipo di risposta soltanto quando ritiene a rischio la continuazione della sua vita o l’integrità del suo nido nell’immediato futuro. Ragione per cui l’indicazione dell’effettivo grado di pericolosità di un volatore venefico va individuata idealmente nel suo corredo genetico di comportamenti, ovvero quanto sia frequente in esso la cognizione di trovarsi all’ultimo stadio della propria disperazione esistenziale.

Tutto questo per dire che non è poi così terribile. Non tanto odioso. O sconvolgente. L’episodio di aprire la finestra, scostare le tende e vedersi entrare in casa un calabrone. Vespa Crabro, il più imponente imenottero europeo dopo la scolia dei giardini (in inglese detta mammoth wasp) nonché assai più frequente di essa, eppure dall’indole notoriamente pacifica persino quando si trova in prossimità del proprio nido. Forse proprio perché, vista la sua dimensione in grado di raggiungere facilmente i notevoli 2 centimetri e mezzo, non incontra spesso nel suo ecosistema miniaturizzato qualcuno che possa minacciarla in maniera diretta. Aggiungete a ciò il fatto che una simile creatura, a differenza del calabrone giapponese (Vespa Mandarinia) con cui viene talvolta confuso, non ha l’abitudine di prendere d’assalto gli alveari ricolmi di miele, ed avrete il quadro di una creatura piuttosto pacifica, nonostante le apparenze possano facilmente tranne in inganno. Assai diverso è invece il caso della tipica minaccia tedesca (Vespula germanica) riconoscibile per i due puntini equidistanti sulla parte frontale del clipeo (la sua insettile “faccia”) e l’abitudine a costruire i propri nidi sotto terra, all’interno di un buco nel terreno, per poi attaccare in massa chiunque sia tanto stolto da passare di lì. È in effetti ampiamente nota, per simili insetti eusociali capaci di costituire vaste colonie, l’abilità di secernere un particolare feromone, capace di trasmettere il segnale d’attacco in massa nei confronti del presunto assalitore. Causando spesso delle conseguenze anche piuttosto gravi. Forza e razionalità dell’individuo, contro l’odio collettivo del branco. Chi mai potrà vincere un simile confronto?

A porsi la domanda, fornendoci la ragionevole approssimazione di una risposta scientifica, ci pensa l’esperto di fotografia naturale Lothar Lenz, famoso per le sue molte inquadrature della regione tedesca dell’Eifel, dove negli ultimi tempi sembra aver messo in disparte la sua passione di lunga data per i cavalli, allo scopo di rivolgere il proprio obiettivo verso tutto ciò che perlustra, ronza e accudisce attentamente le proprie uova. Verso la realizzazione di video come questo d’inizio settembre, in cui si assiste al montaggio dei momenti migliori conseguiti dall’osservazione per qualche ora di apposite esche, composte da pezzetti di carne, piccole quantità di miele ed acqua zuccherina. Disposti ad arte presso i confini del bosco. Il cui paradisiaco effluvio, senza colpo ferire, si dimostra ampiamente in grado di attirare praticamente ogni cosa gialla e nera nel raggio di svariate centinaia di metri, creando ben presto, le inevitabili ragioni di un piccolo ma agguerrito conflitto.

Bocca-di-Falce, il ragno pacifico dall’aspetto infernale

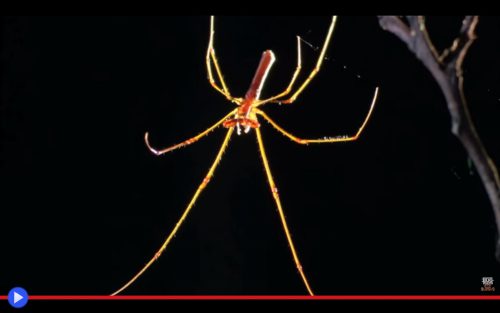

L’associazione della lingua greca allo studio della scienza ha un’origine cronologicamente remota. Un tempo lingua franca della cultura, come l’inglese odierno, l’antico idioma ellenico presenta importanti vantaggi anche a livello sintattico: una terminologia coniugabile, declinazioni per cancellare l’ambiguità (laddove la sintassi anglosassone è spesso invariabile) e il fatto che, almeno in Europa, essa venga spesso studiata come parte del percorso scolastico dei più prestigiosi curriculum liceali. Quello a cui lo stesso Linneo, tuttavia, non ebbe modo di fare caso quando classificò la famiglia tassonomica dei ragni Tetragnathidae, era l’associazione inerente tra le sue quattro (τέσσερα) mandibole (Γνάθος) e l’espressione, questa volta più che mai latina, di “Si vis pacem, para bellum” ovvero “Se vuoi la pace, preparati alla…” Guerra. Un conflitto armato, generalmente umano, tra due o più entità collettive distinte, ciascuna organizzata sotto un vessillo simile, ma diverso. Eppure sarebbe quanto mai ingenuo, nonché superficiale, immaginare che la forma più elevata di vita animale sul pianeta Terra sia l’unica in grado di veicolare il proprio bisogno di soverchiare ed annichilire il prossimo attraverso dei terrificanti implementi d’uccisione. Quando basta osservare talune specie più piccole, e prolifiche, per notare l’evidente presenza nella loro dotazione congenita di attrezzature d’uccisione, sviluppate attraverso lo strumento più lento e mostruosamente flessibile dell’evoluzione.

Fortuna vuole che oggi esistano culture, come quella statunitense, maggiormente portate ad evidenziare una simile associazione. Come emerge con enfasi da questo drammatico segmento dello show televisivo Monster Bug Wars, in cui un esponente della suddetta genìa aracnide viene posto “accidentalmente” a confronto con un piccolo appartenente al genere Portia, parte della vasta famiglia dei Salticidae, ragnetti noti per la loro agilità, relativa intelligenza e la propensione quasi fratricida a cacciare e uccidere gli altri esseri dotati di occhi multipli ed otto zampe. Così mentre la voce fuori campo trascorre qualche minuto a descrivere ciascun contendente, riuscendo a creare persino lo spazio per un utilissimo intermezzo pubblicitario, appare fin troppo chiaro quale sia la creatura che costui vuole darci per favorita: il suo rivale, ovvero quello che in tali luoghi prende il nome di Long Jawed Spider (ragno dalla lunga mandibola) e nella fattispecie un appartenente probabile alla specie piuttosto comune dei Tetragnatha extensa. Del resto esso presenta, tra i due, l’aspetto senza dubbio maggiormente intimidatorio. Un corpo dalla caratteristica forma allungata, zampe lunghissime con una testa larga esattamente quanto il corpo centrale del cefalotorace. E dinnanzi ad essa, la più grossa e terrificante pinza arcuata, dotata di artigli terminali, apparentemente progettata per ghermire e fare a pezzi prede più piccole di lui, come il suo temibile avversario di giornata. Terminati gli ampollosi preamboli e raggiunto finalmente l’attimo del confronto, dunque, lo spettatore non potrà che provare un senso di sorpresa e spiazzamento: in meno di un attimo, Portia salta sopra il nostro amico dotato di attrezzatura ninja. Lo paralizza con un rapido morso velenoso e serenamente, inizia a fagocitarlo vivo.

Un’arma spaventosa, sinonimo di abilità in battaglia? Un aspetto mostruoso, evidente corrispondenza della più chiara ferocia? Questo potrebbe essere del tutto vero, se la natura non amasse sorprenderci ed agire spesse volte, con metodologie misteriose. Così per quanto gli impressionanti cheliceri di dei Tetragnathidae siano un caso di evoluzione convergente con gli arti raptatori a falce della mantide religiosa, essi non presentano affatto la funzionalità primaria di afferrare al volo alcunché (dopo tutto, per questo esistono le ragnatele, giusto?) quanto piuttosto un’impiego concepito per assistere l’attività diametralmente opposta agli scontri spietati tra i singoli individui: sto parlando, se non fosse evidente, dei rapporti amorosi tra lui e lei. Un ambito, questo, inerentemente pericoloso tra i ragni parlando sopratutto per il cosiddetto sesso forte, vista l’arcinota propensione alla novella sposa di accedere allo stato di vedovanza pressoché immediata, usando colui che offriva lo sperma nuziale come fosse un delizioso e nutriente spuntino. A partire… Dalla testa. Un’attività, questa, che risulta decisamente più complessa tra i Tetragnathidae, quando i partner si trovano impegnati in un rituale d’accoppiamento che assomiglia più che altro a un’incontro di lotta greco-romana, in cui le reciproche pinze s’intrecciano vicendevolmente fornendo un chiaro ostacolo a qualsivoglia tipo di mossa affrettata. Amore, piuttosto che odio. E un’indole pacifica che porta ad alcuni straordinari eccessi…

Il pesce che credeva di aver messo i piccoli nel luogo più sicuro

Gli antichi laghi africani, profondi e incontaminati, rappresentano un’occasione eccezionale per osservare le dinamiche evolutive di numerose specie sulla base delle caratteristiche del loro habitat, sia questo di tipo roccioso, abissale, pelagico o situato in prossimità delle rive rocciose. Victoria, Malawi e Tanganica non sono che tre nomi distinti, corrispondenti ad altrettanti vasti ammassi d’acqua dove prosperano, rispettivamente: ciclidi, ciclidi e ciclidi. La sterminata famiglia di vertebrati, estremamente varia ed adattabile, il cui sistema di sopravvivenza presuppone l’intera gamma di soluzioni alimentari, di autodifesa e riproduzione possibili tra le creature dotate di tre pinne e una coda. Ma c’è un approccio in particolare alla tutela genitoriale, comune a specie non direttamente interconnesse e addirittura alcune tipologie di rane, che sembra ricorrere tra le schiere di questo speciale ramo dell’evoluzione: l’incubazione orale. È un metodo privo di vulnerabilità evidenti: le madri o i padri (nel caso del primo continente, soprattutto le prime) che si avvicinano alle uova appena deposte, quindi spalancando l’apertura frontale che dovrebbe convenzionalmente consentire loro di nutrirsi, le risucchiano diligentemente l’una dopo l’altra per tenerle fuori dalla portata dei predatori. Si crede che i pesci dalle dimensioni ridotte non siano particolarmente intelligenti, ma detto questo il loro istinto materno deve essere davvero straordinario. Altrimenti, come sarebbe possibile giustificare il digiuno totale di 15-20 giorni successivo a un simile fondamentale momento, da cui il pesce esce generalmente indebolito fin quasi allo stremo? Portata a termine una simile ordalìa, quindi, la vicenda non è affatto giunta alla sua risoluzione finale. Entrando, piuttosto, nel suo momento più notevole a vedersi: molte specie di ciclidi, tra cui questo Tyrannochromis macrostoma dalla livrea striata (anche detto big-mouth hap) perseverano nell’importante mansione anche dopo la schiusa, continuando ad agire come baluardo per i piccoli appena nati, che resteranno vicino alla madre fino al raggiungimento della più totale indipendenza. Esiste una serie di segnali, configurati su particolari movimenti a scatti o certi modi di nuotare, che lei può inviare quindi all’avvicinamento di una creatura ritenuta pericolosa. Alla ricezione dei quali, senza un attimo di esitazione, i pesciolini tornano rapidamente al luogo da cui sono venuti, ovvero l’interno della sua cavità orale.

Questo sistema per garantirsi un seguito generazionale costituisce un tratto di distinzione molto importante per un pesce appartenente a una simile nicchia ecologica, dove la convenzione prevede come salvaguardia della prole il più semplice approccio di produrre una grande quantità di figli, perché almeno “qualcuno sopravviverà”. Portando l’intero insieme di pesci possessori di quel segreto nello stesso spazio concettuale dei mammiferi di terra, all’estremo opposto dello spettro dinamico riproduttivo. Pensate che in alcune specie i figli possono addirittura nutrirsi di un muco che viene emesso appositamente dalla loro guardiana e genitrice, nell’attività più simile all’allattamento che abbia modo di verificarsi tra i pesci. Il che accresce le probabilità di sopravvivenza, con un inerente vantaggio: le femmine costrette ad impiegare una quantità minore di risorse al momento della riproduzione per le poche decine di piccoli, sono pronte quasi subito ad accoppiarsi di nuovo. Benché debbano necessariamente attendere la loro maturazione e il raggiungimento dell’indipendenza, che in questo modo diventa il fattore di limitazione temporale principale. In un singolo caso, quello della specie dell’Africa Occidentale Sarotherodon melanotheron, sono addirittura i maschi ad incubare e proteggere i piccoli, lasciando le femmine libere di accoppiarsi con più partner, mentre ciascuno di essi resta impegnato a proteggere il prodotto del loro incontro. Il che viene definito dalla biologia come il fenomeno, estremamente raro in natura, della poliginandria (sia maschi che femmine cambiano partner più volte nel corso di una singola stagione riproduttiva).

Ma sono i ciclidi monogami e solitari, con la loro solenne fedeltà al compito, di un sesso che tutto sembra tranne che debole, a colpire maggiormente la fantasia dei documentaristi, che amano dedicare lunghi segmenti alla loro vicenda individuale e la maniera in cui sembrano sacrificare ogni cosa, pur di proteggere quello a cui tengono più di ogni altra cosa. Con un successo… QUASI totale. Già perché se il nostro mondo di superficie può apparire talvolta crudele, esso è praticamente un paradiso, rispetto agli abissi di perversione e malvagità raggiungibili dalle creature che agiscono sott’acqua, nascoste allo sguardo e ai sentimenti di coloro che avrebbero la mansione di giudicare. E se vi dicessi che per i poveri ciclidi nessun luogo, neppure la bocca della propria madre, è sicuro?