E così mentre si spostava lungo il pascolo dei propri luoghi ombrosi, la creatura del mondo di Sotto avvertì il presagio di un evento nefasto. Come un’ombra sopra il suo destino, testimoniata in modo sinestetico dal suono poderoso di un continuo rombo fuori dal suo contesto. Rumore come quello che in moltissime diverse circostanze, aveva avuto già modo di udire, meditando sulle molte implicazioni di una tale anomalia, che poi tanto anomala non è mai stata. Non per niente si usa dire “muto come un pesce” mentre delle creature del mondo di Sopra, nessuno avrebbe mai potuto immaginare di affermare la stessa cosa: lunghi, vasti, lesti bastimenti, che correndo sopra l’onde alzavano gli spruzzi via dal fiume, percorrendolo per dar la caccia a questo o quell’obiettivo. Eppure questa volta, percepì il pinnuto nuotatore, c’era qualcosa di profondamente diverso. Poiché il grande Leviatano, piuttosto che spostarsi gradualmente altrove, si era fermato in un singolo luogo. Per andare in cerca, usando la sua propaggine meccanizzata di un QUALCOSA. Ora egli non avrebbe mai potuto pretendere di capire, con il suo cervello dedicato a una limitata serie di gesti, l’effettiva missione attribuita dagli umani ad una tale macchina giganteggiante tra le acque del suo vicinato. Pur immaginando cosa, d’altra parte, avrebbe potuto finire per capitare. Nulla di buono, come al solito… E mentre pensava questo, l’arto rumoroso riempì i margini superiori del suo campo visivo. Con occhi bulbosi e prossimi a sfuggire dalle orbite, il pesce osservò le mura curvilinee della sua nuova metallica prigione. “Poco male, poco male” pensò quindi; siamo a quasi 600 anguille di profondità, ben presto dovrà tornare da dov’è venuto. Quindi udì qualcosa di assolutamente inaspettato: voci, chiacchiericcio nell’acuta lingua di coloro che vivono Sopra. Essi erano a poca distanza, tanto che avrebbe potuto balzare fuori dall’acqua e toccarli… Fuori… Dall’acqua? Surreale, terrificante ed impossibile visione. Il fondo stesso del suo fiume stava adesso denudandosi, mentre il mondo stesso appariva prossimo a un drammatico capovolgimento. Poco a poco, i confini dell’acqua presero ad allontanarsi. Granchi impazziti correvano da ogni parte. Come una vittima circostanziale del guado d’antichi Profeti, l’acquatica creatura si trovò improvvisamente a boccheggiare. Fuori dall’acqua, proprio dove l’acqua, fino a quel momento, c’era sempre stata!

Secoli dei secoli dei secoli. E millenni. Per un simile periodo, uno dei fiumi più importanti d’Europa ha continuato a scorrere indefesso fino al mare. Draghi hanno abitato le sue anse dalle forme serpentine. Popoli leggendari, nascosto il proprio oro sotto il terreno friabile delle antiche foreste ripariane. Eppur niente di simile, fino all’inizio dell’epoca moderna, aveva mai potuto capitare: che un titanico bicchiere fosse fatto scendere fino alle pietre e i sedimenti del fondale. Per “risucchiarne” (ma forse il termine giusto e spingerne) via quel fluido che più d’ogni altro caratterizza qualsivoglia percezione universale del concetto di Fiume, permettendo a chi non ha le branchie di poggiarci facilmente le scarpe. Il suo nome è dunque tauchglockenschiff Carl Straat, che poi vorrebbe dire “nave con campana da immersione” riuscendo a costituire un chiaro riferimento a quell’esperimento del mondo antico che per primo seppie compiere Archimede di Siracusa nel III secolo a.C, quando apparve chiaro come aria ed acqua, all’interno di uno spazio chiuso che si stringe da un lato, tendessero a premere intensamente l’una contro l’altra. Senza mai riuscire, in un tempo rilevante, a mescolarsi. Casistica abbastanza priva d’applicazioni all’epoca delle poleis greche, ma capace di trovare validi propositi d’impiego una volta compiuto un rapidissimo balzo in avanti fino alle tecniche metallurgiche del XVI secolo d.C. quando Guglielmo de Lorena e Francesco de Marchi, archeologi degli abissi, ne costruirono il primo esempio a dimensione umana per andare in cerca di un relitto sotto le profonde acque del lago di Nemi. Primo timido approccio destinato a solamente a migliorare, attraverso validi perfezionamenti e soprattutto grazie all’invenzione della macchina vapore in Epoca Vittoriana, per la prima volta capace di pompare e ripristinare l’ossigeno all’interno della campana mano a mano che veniva consumato. Mentre di pari passo, in forza delle semplici ragioni di contesto, aumentavano in maniera esponenziale le applicazioni. Il che ci porta, con tutta la rapidità di una cascata lunga molti secoli, fino alla questione della qui presente macchina acquatica di un teutonico ingegno procedurale…

acqua

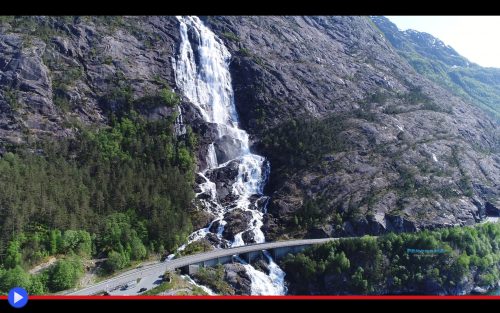

Langfoss, l’immensa massa d’acqua che si tuffa ogni giorno nel fiordo norreno

Itinerari: vie di transito tra un punto estremo ed un altro, agli estremi divergenti di uno spazio fatto di paesaggi, momenti e situazioni. Passaggi come quello di una strada, asfaltata o filosofica, percorsa da veicoli con l’interesse di portare a termine uno spostamento. Oppure archi gravitazionali disegnati dal fondamentale fluido trasparente (più o meno potabile) che definisce e calibra la progressione della vita su questa Terra… Acqua, che riesce a condensarsi tra le nubi; acqua, che si scioglie gradualmente dai ghiacciai; acqua che agogna a ritornare nel punto più basso tra gli spazi che gli spettano nell’Universo. Ed è in questo modo che può realizzarsi tale convergenza, di un incrocio imprevedibile tra simili tracciati, fino alla convergenza dei fattori e la realizzazione di un qualcosa d’unico, che mai la percezione umana aveva avuto il merito di assimilare. Vedi il golfo norvegese di Åkrafjord, con le sue propaggini tra irte montagne e il punto fragoroso, in cui un’impressionante concentrazione d’acqua dolce compie il salto irreversibile, andando a mescolar se stessa con gli abissi salmastri del vasto mare. Presso un punto che prende il nome di Langfos(sen) ovvero letteralmente nella lingua dei locali: la Lunga Cascata. Che riesce ad estendersi per 612 metri dalla cima al fragoroso punto d’impatto, sufficienti a farne il quarto salto più alto del suo paese, nonché uno dei maggiori in Europa e nel mondo. Ma se fossimo esclusivamente interessati a tale misura, nel prendere atto di una simile bellezza naturale del paesaggio, staremmo analizzando la questione da una parte minima degli spunti a nostra disposizione. Poiché il nesso al centro della questione, nel caso specifico e come facilmente desumibile da qualsivoglia foto o video in merito all’argomento, è l’eccezionale quadro estetico risultante, paragonabile all’illustrazione di un romanzo epico, o il paesaggio fantastico di un videogame. Nella maniera in cui riempie lo sguardo mentre si procede lungo la Strada Europea E134, che costeggia l’intera insenatura, scorgendo il movimento ancora prima di riuscire a sentirlo: limpido, splendente, come una valanga che non ha mai fine. La cui base giunge straordinariamente vicino allo stesso sottile nastro asfaltato, tanto da lasciar sospettare un possibile pericolo per gli autisti; finché non si nota, previo un paio di respiri e mani salde sul volante, la maniera in cui il suddetto scroscio avviene poco sotto un solido viadotto. Tanto che l’unico rischio possibile, a quanto riportano i commenti su Internet, è quello del formarsi di una nebbia fitta e impenetrabile durante i giorni in cui il clima risulta essere particolarmente inclemente. Non che ciò possa essere, in effetti, del tutto trascurato.

Ma la cosa a cui prestare maggiormente attenzione, di fronte al corso di un simile costrutto del paesaggio, è come possiamo facilmente desumere la strada stessa, mentre una quantità fin troppo rilevante di automobilisti alzano lo sguardo, o persino l’obiettivo del telefono, per testimoniare innanzi al mondo digitalizzato quel qualcosa che già in molti conoscono eccezionalmente bene. Lasciando al puro caso o la fortuna l’effettiva percorrenza di un simile tratto di strada, la cui relativa strettezza e l’andamento curvilineo bastano per presentarsi in modo tutt’altro che elementare. Problemi assai specifici, di un paese come la Norvegia dove il viaggio stesso fa parte a pieno titolo dell’esperienza, e chi non passa per l’affitto rituale di un autoveicolo, sostanzialmente, perde l’occasione di vivere un’esperienza unica e memorabile. Tra strade atlantiche, strade montane e strade… Che si sottraggono per poco ad un lavaggio senza fine. Sotto il flusso in egual parte della doccia e di un destino dalle circostanze particolarmente antiche.

Croazia: difficile scrutare dentro “l’occhio” della Terra e non restarne ipnotizzati

Risulta difficile narrare, come si trattasse di una semplice vicenda umana, i lunghi processi geologici che hanno portato alla formazione del paesaggio attuale. Per il semplice fatto che decine d’anni, nel concludersi di tali eventi, diventano come minuti, e i secoli corrispondo alle ore. Eppure, grazie alla precisa lente della scienza, noi possiamo dire di sapere grossomodo quale fu il momento. E la ragione; a seguito dei quali, l’alto strato di rocce carbonatiche situato all’altro lato dell’Adriatico, spinto verso l’entroterra per l’ampliarsi progressivo del suddetto mare, iniziò a piegarsi su se stesso, àncora ed ancòra. Come l’acciaio di una spada giapponese dall’ampiezza di 7 Km, ma senza l’inerente flessibilità posseduta da un simile materiale; il che ha portato, in modo inevitabile, al formarsi di una grande quantità di spacchi e profonde fessure. Spazi all’interno dei quali, attraverso interminabili generazioni, è penetrata l’acqua piovana, fino al formarsi di ampi laghi e lenti fiumi sotterranei. Destinati a rimanere tali per almeno 50 milioni di anni, finché il delicato equilibrio dello stato dei fatti, coadiuvato dall’effetto della pressione artesiana, non portò tale sostanza incomprimibile a premere con enfasi contro le mura della sua prigione. Ed un giorno, apparentemente uguale a tutti gli altri, le montagne cominciarono a vedere.

L’Occhio della Terra, come sembrano chiamarlo tutti su Internet, sebbene il nome in lingua originale si orienti molto più semplicemente su Izvor Cetine (letteralmente: “la Fonte del [fiume] Cetina”) o Veliko Vrilo (“Grande Sorgente”) si trova ancora oggi e costituisce una delle più notevoli caratteristiche paesaggistiche dell’intera catena montuosa delle Alpi Dinariche, sebbene molti simili voragini dalle acque azzurre siano presenti lungo questa intera zona del paese. Ma non tutte fornite, a dire il vero, delle stesse caratteristiche idrologiche e situazionali, trattandosi nella maggior parte dei casi di semplici doline, ovvero fori carsici allagati, per lo più durante alcune specifiche stagioni dell’anno. Mentre le ragioni d’esistenza di un simile “occhio” appaiono drasticamente differenti, per la sua appartenenza alla categoria delle risorgive o fontanili, in questo caso nell’insolito contesto di un’altura montana, e perciò portando immancabilmente al defluire delle chiare, fresche e dolci acque verso valle. Proprio come scrisse il Petrarca nel 1341, riferendosi alla simile struttura sotterranea della Fontaine-de-Vaucluse, una fonte carsica nella parte meridionale di Francia, nei cui dintorni avrebbe trascorso alcuni dei più ispirati anni della sua lunga carriera di poeta. Una capacità di attrarre le fervide menti che indubbiamente può essere osservata anche a margine di questa voragine di forma e ovale e dall’ampiezza di circa 30 metri, visitata da molte migliaia di turisti ogni anno anche in forza delle sue attraenti acque di un’intenso azzurro, grazie alla composizione chimica e la rifrazione della luce per l’effetto della sabbia e delle rocce. In merito alla sua effettiva profondità, nel frattempo, possiamo affermare di essere molto meno sicuri, con un’esplorazione umana che si è rivelata capace di spingersi fino ai 115 metri, senza potersi spingere oltre senza arrivare ad infiltrarsi negli stretti e angusti cunicoli della speleologia sommersa. Ed anche in considerazione del pericolo mortale corso dallo stesso celebre esploratore marino Jacques Cousteau e la sua squadra francese nel 1946, durante il tentativo di un’operazione simile nella risorgiva della regione di Vaucluse. Il che non rende, d’altra parte, queste acque scorrevoli e dalla temperatura costante di 8 gradi ogni mese dell’anno meno intriganti, e capaci d’inglobare i più attrezzati e coraggiosi tra i sub…

La singolare fortezza di Aitoliko, piccola Venezia alle porte acquatiche d’Etolia

Che sia un luogo scarsamente noto ai turisti, lo si capisce dalla mancanza di testimonianze video a livello della strada registrate sui canali rilevanti di YouTube. Ciò che invece non manca affatto, ad opera d’innumerevoli aziende locali, enti preposti e semplici appassionati del volo telecomandato, sono le riprese in alta definizione effettuate mediante varie tipologie di drone. Del resto la parte storica della piccola città di Aitoliko, situata nella vasta laguna corrispondente all’estuario congiunto dei fiumi Aspropotamo ed Evinos. O per meglio dire le due lagune assai diverse, proprio per l’effetto della suddivisione operata dall’uomo tramite l’antica costituzione di un simile isolotto artificiale. Che nasce attorno al 900 d.C. ad opera dell’Impero Bizantino, in questa regione citata nei poemi omerici come luogo d’origine di molti orgogliosi guerrieri, con la specifica mansione di proteggere l’ingresso del golfo di Corinto. Sebbene all’epoca ed almeno fino al XII secolo, l’attuale terra emersa con la forma approssimativa di un limulo fosse in realtà composta da una quantità stimata di quattro o cinque isole distinte, interconnesse tra di loro tramite l’impiego di una serie di ponti di legno. Diventato in seguito famoso sotto la dominazione veneziana per l’estrazione di sale dal mare, praticata soprattutto nella vasta zona lagunare di Messolonghi, le cui acque raramente superano la profondità media un metro e mezzo, questo insolito insediamento avrebbe guadagnato un ruolo di primo piano durante il periodo delle guerre d’indipendenza combattute dai greci contro gli Ottomani, quando venne sottoposto a non uno, né due, bensì tre assedi particolarmente sanguinosi durante l’intero corso del XIX secolo, nell’ultimo dei quali si dice che soltanto 500 difensori combatterono contro le truppe turche composte da 5.000 uomini armati di tutto punto. Un ruolo di primo piano nella narrativa patriottica ellenica, che si trova pienamente rappresentato nell’annuale festa di Sant’Agata (Agiagathis) creata per commemorare un’importante riunione strategica da parte dei diversi leader dello sforzo bellico tenutasi presso il santuario dell’Assunzione in città, che incerti su come procedere raggiunsero un accordo a seguito di un improvviso terremoto, che si disse essere stato scatenato dalla santa in persona. Soltanto successivamente, nel 1848, l’allora sindaco Kourkomeli avrebbe chiesto personalmente un finanziamento al nuovo re Ottone I, per la costruzione dei due ponti della lunghezza approssimativa di 300 metri ciascuno, con lo scopo di fornire un più efficiente collegamento dell’isola alla terra ferma. E fu a partire da quel momento, che il villaggio marittimo diventato famoso anche per la pesca del cefalo o muggine, dalle cui uova viene prodotta la bottarga, avrebbe acquisito un ruolo di primo piano in qualità di spazio liminale, ovvero luogo di passaggio verso località di più chiara e larga fama. Una caratteristica che mantiene tutt’ora, come esemplificato dall’assenza di alberghi o altre strutture ricettive, nonostante il fascino offerto ai visitatori di un paesaggio certamente più unico che raro, in mezzo a palazzi costruiti, come all’interno dell’originale dominatrice di tutto l’Adriatico, per resistere alle frequenti e inevitabili inondazioni, capaci di sorpassare i non altissimi argini costruiti attraverso il succedersi dei periodi Rinascimentale e Moderno.

Questione a parte, ulteriormente utile ad approfondire il ruolo storico della città oggi non più riconosciuta come comune ma integrata dal 2011 come sezione della vicina città santa di Messalonghi, è quella relativa al nome di quest’isola artificiale, le cui prime attestazioni geografiche si riferiscono mediante il termine di Anatolikòn, ovvero letteralmente “l’Orientale” dopo che era stata ceduta ai crociati veneziani a seguito della caduta di Costantinopoli nel 1204, in quanto considerata l’esponente più a est dell’arcipelago di Echinades, benché si trovasse separata dalle sue consorelle e ben protetta all’interno del suo golfo. Soltanto in seguito, il toponimo sarebbe mutato verso l’espressione contratta di Anteliko/Aiteliko, probabile riferimento al verbo “pompare” poiché sembra che in qualsiasi luogo si scavasse una buca all’interno dei suoi confini, non importa quanto poco profonda, l’acqua scaturisse immediatamente con pressione assai significativa. Nient’altro che un effetto collaterale, per chi vive a circa un metro di distanza dalla superficie del mare…