“C’è una cultura guerriera, alle origini della nostra civiltà” Afferma la portavoce del gruppo di cantanti vestite in semplici abiti di foglie di palma, i fiori tra i capelli, i folti capelli ricci che ricadono corti al di sopra delle spalle: “Ma il nostro è un messaggio di speranza, e di pace.” Quindi dopo l’essenziale attimo di silenzio, iniziano all’unisono a percuotere la superficie trasparente della loro vittima designata. L’acqua salmastra da cui emerge cacofonico un frastuono all’apparenza privo di un significato, il quale gradualmente assume un ritmo, e inizia a tratteggiare il fluido mutamento di una melodia: “Cascate e vapori di fuoco / o e a e o e — o e o a e a e / geysher che sgorgano dal vulcano / O e o e, a e o e o e — ooo. La lingua usata è quella della tribù dei Titi, presso l’isola di Motalava, terza più grande dell’arcipelago delle Banks. Per una traduzione che si rende assolutamente necessaria, visto come nel territorio di questa singola provincia esistano, all’ultima stima linguistica, più di 20 idiomi differenti. Ed oltre 100 nell’intera nazione-arcipelago delle Vanuatu, situata in bilico tra il continente d’Oceania e la “coda” finale dell’Indonesia, dove un tempo giunse e si stabilì l’antica cultura perduta del popolo dei Lapita. E in seguito ad eventi e condizioni non del tutto note, nonostante la via dell’approfondimento intrapresa più volte, resta ignoto il motivo di una simile varietà di caratteristiche comunicative ed identità di una popolazione, tra le più diversificate nonostante gli appena 300.000 abitanti, nell’intero novero delle nazioni terrestri, oceaniche o meno. Sin da tempo immemore (che diventa parzialmente tale dopo appena qualche secolo, data l’assenza di tradizioni scritte sull’arcipelago) la gente delle Vanuatu si è perciò servita di un strumento particolare per trasmettere i propri sentimenti oltre i confini del singolo nucleo familiare, tribale o l’intera popolazione del villaggio E quello strumento risulta essere, neanche a dirlo, la musica: con strumenti come grossi idiofoni in legno d’albero e bambù, sonagli legati a polsi e caviglie, rudimentali cordofoni e piccoli flauti e fischietti, ma anche l’attrezzatura più moderna fornita successivamente alla venuta e conseguente colonizzazione religiosa ad opera dei Portoghesi, a partire dal XVII secolo. Eppure non sarebbe affatto esagerato affermare che in questo luogo remoto, come ogni altro, la vera musica venga dal profondo del cuore ed in conseguenza di ciò non necessiti d’altro che una mente pensante, una bocca cantante e l’ambiente stesso in cui si muovono gli esecutori, fornitore di un’ampia gamma possibile di memorabili e conturbanti suoni. Vedi il caso del più grosso e pesante strumento musicale mai concepito, quello che circonda e racchiude ogni singolo territorio abitato della Terra.

Particolarmente diffuso nelle isole settentrionali di Banks, che con i loro appena 8500 abitanti sono state più volte riconfermate essere “il luogo più felice delle Vanuatu” l’antico sistema chiamato Ëtëtung nella lingua Mwerlap dell’isola di Merelava, consiste dunque nel saper trovare un modo per estrarre quel vasto potenziale privo di una forma, ed in qualche modo veicolarlo all’interno dei propri racconti ed esecuzioni di tipologia canora. Attraverso una serie di forme e metodologie che sappiamo per certo essere state codificate e messe per iscritto soltanto negli ultimi 50 anni, a partire da una comprensibile necessità d’istruire le nuove generazioni e rendere riproducibili determinate esecuzioni. Con finalità che potremmo definire economiche e turistiche, almeno quanto finalizzate al mantenimento della più preziosa ed intangibile delle eredità trascorse…

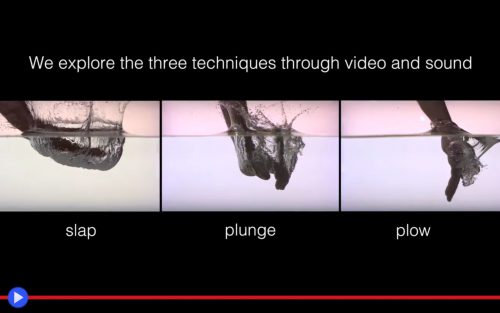

Il water drumming delle isole Vanuatu rientra quindi in quell’ampia collezione di sistemi musicali che hanno suscitato, attraverso le decadi, l’interesse dell’UNESCO senza tuttavia aver trovato posto, allo stato attuale dei fatti, nel catalogo dei patrimoni da preservare. Questo forse per una conoscenza limitata e i pochi studi scientifici condotti sull’argomento, benché possiamo disporre almeno di una valida nomenclatura, offerta nello studio dell’antropologo culturale dell’Università di Sydney Philip Hayward, che definì nel 2015 questo stile musicale come un carattere culturale “acquapelagico”, ovvero inclusivo in forza della sua assenza di una forma, limiti d’accesso o prerequisiti capaci di limitarne l’applicazione con finalità comunicative. Importante notare, a tal fine, come l’Ëtëtung non sia mai stato associato per quanto ne sappiamo a specifici rituali o pratiche religiose, forse per l’esplicito desiderio delle sue esecutrici, affinché non venisse successivamente posto sotto il controllo esclusivo del mondo maschile. Così le uniche a praticarlo, attraverso i secoli, sono state le donne dei villaggi, soltanto talvolta accompagnate dai propri figli più giovani, purché abbastanza piccoli da dover fare il bagno soltanto accompagnati dai genitori. Comunemente associato alla risacca che perseguita il bagnasciuga isolano, questo metodo percussivo trova tuttavia applicazione anche nei numerosi fiumi e ruscelli delle isole, nonché talvolta le apposite vasche di cemento o altri materiali, costruite da piccole comunità rurali al fine di accrescere il flusso turistico necessario al fine di preservare il proprio tenore di vita. Il Dr. Hayward fa riferimento a tal proposito cinque macro-categorie di suoni, (Wessergo 2014) prodotte a seconda dei casi da colpi vibrati con la mano aperta, chiusa o a cucchiaio, sul pelo increspato del vasto tamburo trasparente: kor nē-bē, il suono dell’acqua che cade sulle pietre; ne-kea, il battito delle pinne del delfino; nē-rē, il tamburellare della pioggia sulle foglie delle piante; vus ero, il rumore prodotto dai pescatori che spaventano i pesci, affinché fuggano verso le reti poste precedentemente al fine d’intrappolarli. Un catalogo pregno di significato per la sua natura metaforicamente omni-comprensiva, capace d’includere sia ritmi inanimati che frutto di esseri viventi, appartenenti al mare ed all’entroterra, ed infine quel tipo di produzione aurale che può essere soltanto antropogenica, ovvero prodotta dall’uomo nel corso delle proprie attività viventi. Ed uomo, è proprio il caso di dirlo, considerato come l’attività della pesca appartenga, secondo una buona parte delle culture delle Vanuatu, esclusivamente all’universo maschile, come parte di una complessa serie di limitazioni e suddivisioni in caste che neppure la diffusione progressiva del cristianesimo, nel corso degli ultimi 4 secoli, è riuscita mai effettivamente a rimpiazzare. Laddove il water drumming continua ad essere prodotto scevro di alcun tabù o senso d’appartenenza esclusivo, essendo diventato negli ultimi tempi un importante biglietto da visita nei confronti di chi su queste isole è soltanto di passaggio, con l’auspicabile aspettativa di trarne un qualche tipo d’esperienza o memoria indelebile lungo il corso della propria transitoria esistenza. Un potenziale difficile da trascurare ai fini comunicativi e pecuniari, quest’ultimo, che ha visto nascere e prosperare, nel corso dell’ultimo ventennio, il gruppo musicale della comunità rurale di Leweton, sull’isola principale di Espiritu Santu, composto da donne sia provenienti dall’arcipelago di Banks che più facilmente raggiungibili zone del paese collaborano nel perpetrare e mantenere in uso l’antico linguaggio delle percussioni acquatiche, forse l’unico realmente capace d’unire nuovamente le discendenti degli ormai distanti guerrieri e navigatori del popolo dei Lapita. In un luogo in cui ogni espressione poetica o artistica viene generalmente identificata con l’espressione di “Lingua di Qet” dal nome del semidio creatore delle isole Banks (anche detto Kpwet, Iqet, Ikpwet) nato dall’improvvisa esplosione di una pietra, suo padre, assieme ad 11 fratelli. Che giungendo presso un lago in cui stava facendo il bagno un gruppo di fanciulle celesti, seppellì le ali che una di loro si era tolta prima d’immergersi, affinché fosse costretta a restare sulla Terra. Quella donna di nome Ro-Lei, in seguito, diventò sua moglie e la loro prole avrebbe popolato Vanuatu. Finché un giorno, piangendo per essere stata sgridata dalla suocera, non finì per lavare via la terra che copriva le ali, potendo spiccare il volo e fuggire via. Evento a seguito del quale Qet, tentando di arrampicarsi su un alto albero di banano per andarle dietro, cadde finendo per perdere la vita. E la morale di questa storia è che…

Unione, inclusione, trasmissione, sono valori che talvolta restano esclusi da ogni tipo di schema preciso ed immutabile attraverso la progressione naturale delle Ere. Il che significa che un qualche cosa, per quanto ricco e carico di significato, deve necessariamente restare un divertimento, o in termini ancor più espliciti e generalisti, la più pura espressione di un gioco. Unico modo in cui riescano a prender forma in questo universo tutto al femminile, attraverso il proseguire dei giorni, alcune parole infuse di significativi sottintesi. Vedi ad esempio la Canzone di Lode, dell’isola di Motalava, che accompagnata dal battito e i colpi dell’acqua declama soave:

“Lì ti trovavi in attesa, osservando

scuotendo il tuo potere

scuotendo i bracciali

scuotendo le pietre della piattaforma

la tua voce giunge a me

la folla ti circonda

il mio canto ti porterà il sacro denaro.” – via