Alto sullo sfondo notturno e sfolgorante, tra i fuochi d’artificio, le deflagrazioni dirompenti e grida di combattimento della popolare serie anime ambientata nel secolo della modernizzazione di Kimetsu no Yaiba (鬼滅の刃 – Demon Slayer) l’edificio più importante in quel periodo del quartiere Asakusa di Tokyo potrebbe passare facilmente inosservato ad occhi occidentali. Siamo dopo tutto sul finire del XIX secolo, in un’epoca di pochi anni successivi alla costruzione della Torre Eiffel, entro il concludersi della quale almeno 34 grattacieli avrebbero visto spalancare le proprie porte, entro i confini degli Stati Uniti d’America. Mentre l’Europa avrebbe continuato agevolmente a difendersi nel mantenimento dei propri record, grazie alla forma ben più antica ed altrettanto solida delle possenti cattedrali. Da questo lato del Pacifico tuttavia, dove l’espressione architettonica dell’uomo era stata lungamente condizionata dai sommovimenti tellurici e l’assenza di tecnologie avanzate, per lunghi secoli il primato era spettato a fortificazioni militari come il castello di Himeji, risalente al 1333 nella sua forma primitiva ma che non avrebbe comunque mai superato i 46,4 metri. Questo almeno finché tramite l’importazione in massa di idee e prospettive occidentali successivamente alla grande apertura del 1853, permettendo l’ampliamento istituzionale di un processo già in corso da generazioni, a partire dalle regioni commercialmente più rilevanti degli antichi feudi di Satsuma e Chōshū non iniziò a diffondersi nelle principali metropoli un nuovo stile architettonico, definito Wayō Se’chū Kenchiku (和洋折衷建築 – Architettura Eclettica Giapponese-Occidentale) che vedeva esasperato l’incombente sincretismo tra i due contrapposti schemi di valori estetici e funzionali. Dando luogo ad edifici come l’hotel Fujiya di Hakone o l’ospedale Saisekan della prefettura di Yamagata (entrambi del 1878) per non parlare delle innumerevoli ville e residenze private, costruite con tetti ed una forma delle facciate prettamente distintivi ma una struttura fondamentale, collocazione delle finestre o elementi accessori quali torrette ed abbaini prelevate direttamente da un manuale d’architettura italiano, francese o tedesco. Un approccio alla questione che non poté fare a meno di riflettersi nella rinnovata capitale, secondo i crismi amministrativi istituiti a partire dalla Restaurazione Meiji (1868) e che avevano portato al diffondersi di una nuova e vincente metodologia: il coinvolgimento di consiglieri occidentali, coinvolti nei progetti del governo e (generosamente) stipendiati in maniera alle proprie esperienze pregresse. Con alcune significative eccezioni, sulla base di un principio di meritocrazia, che gradualmente vide prevalere una visione pienamente oggettiva degli effettivi risultati raggiunti nel nuovo territorio d’azione. Un principio che ebbe origine, sotto certi punti di vista, proprio con la figura dell’ingegnere autodidatta di Edinburgo William Kinnimond Burton (1859-1899) invitato nel 1887 dal consiglio di stato dell’oligarchia nipponica sulla base delle sue pubblicazioni sulla storia dell’economia asiatica, nonché la breve ma riuscita esperienza presso la compagnia idraulica della Brown Brothers & Co compiuta al posto di un percorso di laurea. Evento a seguito del quale, inquadrato come giovane professore presso la Tokyo Imperial University, avrebbe dato il proprio importante contributo all’implementazione di nuovi sistemi sanitari e di smaltimento delle acque assieme al collega Nagai Kyuichiro, prima nelle grandi città e successivamente nelle zone rurali della nuova acquisizione coloniale dell’isola di Formosa, entrata a far parte dell’Impero a seguito della guerra sino-giapponese conclusasi nel 1985. Ma prima di raggiungere questa fase finale della sua vita, durata purtroppo soli 43 anni per la contrazione di una di quelle stesse malattie che tanto aveva fatto per debellare, il suo curriculum già notevolmente variegato avrebbe visto comparire anche una qualifica del tutto inaspettata: quella di architetto e costruttore di grattacieli.

tokyo

L’autunno tokyoita che rinasce dall’ottuplice parcheggio della Mazda Mx-Patata

L’attento studioso in trasferta nelle isole giapponesi sarà certamente in grado d’identificare la stagione dai suoni prodotti dalla natura: il richiamo degli uccelli e il frinire degli insetti, il fruscio delle foglie trasportate via dal vento, prima di cadere sulla gente in una cappa dorata. Ma se pure egli si trovasse, per un ipotetico scenario, tra le rumorose strade della più grande città del mondo, sarà un verso soprattutto ad annunciare l’avvento dei mesi più freddi. Una voce, giovane, anziana, maschile o femminile, che s’innalza a pronunciare con trasporto: “Yaki-imo! Yakkimo! Yaki-imo, ishi yakkimo!” Proveniente dalla forma immediatamente riconoscibile, e nello stesso modo incline a muoversi con valida coerenza, di un furgone, carretto o altro veicolo a motore sui sentieri asfaltati della megalopoli in perenne affanno. E conseguente, costante fame collettiva, al punto da beneficiare largamente dall’usanza tipica di questi luoghi, di comprare e consumare il cibo sui marciapiedi. In questa strana circostanza, tuttavia, piuttosto che il comune ausilio a questa tipica regione del commercio, gli avventori inquadrati nel corso del video sembrano sapere e riconoscere a tal fine qualche cosa d’inusitato. La rossa forma vermiglia di una Mazda MX-5, più comunemente detta Eunos o Miata. Così come fiammeggiante si presenta il forno di metallo sul portabagagli nella parte posteriore della piccola auto sportiva, maneggiato con palese competenza da una giovane ragazza del luogo. Cappellino e t-shirt bianca, sguardo concentrato, economia dei gesti. Fino a quando allo scattare di un preciso tempo d’attesa, ella apre lo sportello e tira fuori l’aromatico tesoro, un intero vassoio di quel particolare cibo che in un tempo passato, salvò il suo intero paese: l’Ipomoea batatas di colore viola (Murasaki) più comunemente detta patata dolce giapponese. Una chiara ed apparente contraddizione in termini, a dire il vero, quando si considera la ben nota discendenza di ogni appartenente gastronomico a un tale genere vegetale dall’area geografica del Centro e Sud America, dove furono colonna portante nella dieta dei grandi imperi precolombiani. Prima di essere rapiti, assieme al Solanum tuberosum o “normale” patata dai mercanti colonizzatori, che ne trapiantarono copiose quantità in Europa e successivamente, presso le ambascerie costruite nel vasto e distante Oriente. Il che ci porta ad un’importante e forse contro-intuitiva distinzione, tra due cose che ci sembrano concettualmente simili ma vengono, ad un’approfondita analisi, dai famiglie e storie tassonomiche assai distinte. Questo perché ogni varietà esistente di “batata”, come viene anche chiamato l’ingrediente, è una rappresentante a pieno titolo della famiglia delle Convolvulaceae, generalmente associata alla pianta floreale nota con l’espressione programmatica di bella di giorno. Mentre il più diffuso tubero ipogeo, notevolmente più facile da coltivare, è un appartenente al gruppo delle Solenacee o nightshade, che a quanto pare preferiscono esporre le proprie grazie dopo l’ora del tramonto. Il che non ha impedito, all’operosa specie umana, di confonderle ed utilizzarle entrambe in una vasta varietà di piatti, sebbene sia soltanto la prima delle due delizie, attraverso il corso articolata della storia del comfort food, ad aver raggiunto lo status iconico di cosa pronta da mangiare. Senza ulteriori aromi o condimenti, dopo essere stata semplicemente arrostita sopra il motore di una piccola automobile di tipo roadster a due sedili…

La silenziosa torre meccanica dell’eterno riposo edochiano

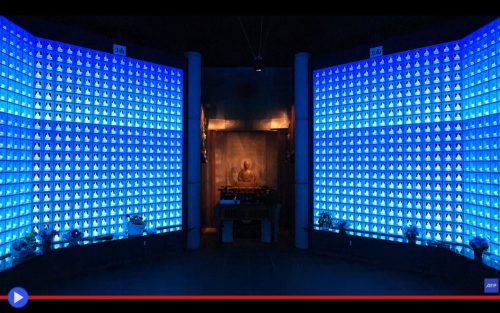

Non è soltanto una questione di nutrire gli stereotipi, benché qualcuno proverà soddisfazione nel trovarli perpetrati in questo genere di soluzione: la società del Giappone contemporaneo, costituita da un popolo che ama coniugare tecnologia e tradizione, che vive in terre anguste, traendo il massimo dall’integrazione degli spazi e soluzioni abitative. Che riesce a individuare il lato positivo dalle situazioni spiacevoli, finendo sempre per costruire qualcosa di nuovo, funzionale ed altrettanto utile allo scopo di partenza. Come quando nell’ottobre del 2017, il grande terremoto del Giappone Orientale non distrusse parzialmente l’antica struttura lignea del tempio di Shinkyoji a Kuramae, distretto periferico della colossale megalopoli di Tokyo, nota come Edo all’epoca dei samurai. Occasione presto colta dal clero Buddhista incaricato di custodirlo, evidentemente non privo di risorse pecuniarie o validi presupposti di finanziamento, per costruire nello stesso sito un imponente condominio multi-piano, quasi totalmente privo di finestre fatta eccezione per quelle della scala principale. Ciò in funzione dello scopo principale a cui aveva il destino di essere adibito: custodire, proteggere e rendere raggiungibile la più alta quantità di ceneri dei defunti, intesi come venerande spoglie mortali nell’intero contesto interreligioso del Sol Levante. Non che chicchessia abbia mai pensato di esprimere dubbi, sul fatto che la dottrina fondata sugli insegnamenti di Siddhārtha Gautama sia da sempre la più valida in Estremo Oriente, nel presentare un approccio nel relazionarsi coi propri cari defunti grazie all’ampia serie di rituali, discipline e ricorrenze dedicate alla loro celebrazione imperitura. Non ultimo il più semplice ed universali tra i passaggi, di recarsi a visitare il sepolcro regolarmente, un dovere che comunemente viene attribuito al figlio maggiore di ciascuna generazione, benché ciò tenda a costituire un’impossibilità nell’incedere complesso del moderno stile di vita urbano. Ed è proprio per rispondere a tale contraddizione, che entra in gioco l’ingegnosa nuova concezione iper-tecnologica dello Shinkyoji, istituzione già famosa per il proprio cimitero tradizionale, ormai sovraffollato da tempo. Grazie al suono roboante che riecheggia nell’interno delle sue pareti, la diretta risultanza di un articolato braccio meccanico, guidato da un sistema informatizzato paragonabile a quello di un centro di smistamento postale. Una similitudine che non vuole certo sminuirne la sacralità, quanto piuttosto introdurre il discorso di COSA e COME diventa oggi realizzabile, grazie al superamento di determinati stereotipi o gravosi preconcetti ereditati.

Così la signora Masayo Isurugi, protagonista del servizio che accompagna l’internazionale trattazione giornalistica di tale luogo, saluta la reception per recarsi all’ascensore, tramite cui raggiungerà il piano deputato. Quindi percorrendo un lungo corridoio, farà il suo ingresso nella stanza con il lettore automatico di QR Code: finché una voce registrata “Prego scansionare la tessera” (prima d’iniziare a ricordare) sarà il segno chiaro d’iniziare l’intrigante e innovativa procedura. A seguito della quale, il grande mostro meccanico che vive nell’ossario provvederà a recuperare l’urna contenente le ceneri di suo marito. Per posizionarla convenientemente dietro la tradizionale lapide in pietra di Ōya, del tutto indistinguibile da quelle di un cimitero. Immagini del caro estinto appariranno sullo schermo apposito. Mentre l’incenso, fornito in automatico dal tempio, provvederà ad avvolgerla nel fine aroma della preghiera. Davvero molto conveniente…

L’incerto fato giapponese delle capsule in bilico sopra la torre di un futuro passato

Chi, tra gli abitanti di una grande città, non ha sognato almeno una volta di scendere le scale del proprio palazzo e semplicemente, camminare fino al luogo di lavoro? Niente lunga trasferta in automobile, o l’uso di affollati mezzi pubblici se non magari per una, magari massimo due fermate di autobus e metropolitana. Nessun sonno che si estende, in territorio nipponico, lungo i molti chilometri dell’ultra-rapido Shinkansen. Stile di vita quasi sempre irrealizzabile, se è vero che la propria scelta di un’abitazione viene fatta normalmente a priori, con ripercussioni per svariate decadi e per lo più indipendentemente dal singolo contratto che determina un capitolo della propria storia professionale. Mentre sarebbe possibile affittare, magari, un appartamento il più possibile vicino alla destinazione quotidiana, se non fosse per i prezzi proibitivi e la lista d’attesa, molto spesso, superiore all’effettiva persistenza di quel bisogno transitorio. Il che rappresentò un ottimo motivo verso l’inizio degli anni ’70, dal punto di vista dell’architetto tokyoita ed inventore dei capsule hotel Kisho Kurokawa, per trovare una nuova via d’accesso tematicamente rilevante, verso la risoluzione di uno dei problemi logistici più caratterizzanti della condizione umana. “Ogni giorno mi alzo e cammino fino al bagno” egli potrebbe aver detto a se stesso; “Quindi cammino fino alla cucina, poi cammino fino al soggiorno.” Non sarebbe forse meglio avere tutto a portata di mano, ovvero vivere all’interno di un singolo ambiente a forma di parallelepipedo, poco più grande dello spazio occupato dal mio respiro?

Per fortuna e grazie al suo stesso operato come redattore di un manifesto, quelli erano gli anni del movimento architettonico Metabolista (Shinchintaisha – 新陳代謝) e l’applicazione del linguaggio e i metodi di coloro che progettavano strutture, aveva trovato il miglior modulo possibile tramite l’applicazione reiterata del sistema della capsula, un chiaro prestito dell’epoca spaziale. Consistente di 2,5 per 4 metri di lato, nel caso del nostro edificio rilevante ai fini della trattazione, sospesi a vari piani di una doppia torre di cemento interconnessa, con ascensori e altri elementi tecnici rigorosamente a vista, secondo la migliore interpretazione delle soluzioni pratiche brutaliste. Ma con un ulteriore passo rispetto a tale modus operandi dei molti ispiratori ed ispirati a quel pragmatismo, rintracciabile nella visione secondo cui nulla fosse invero permanente, bensì necessariamente transitorio sulla base dei mutevoli bisogni della vita odierna, unitamente all’effetto talvolta catartico dei soliti tifoni, terremoti ed altri disastri particolarmente noti presso l’arcipelago del grande Drago sopito. Ecco perché la torre delle capsule di Nakagin, tra gli elementi urbani maggiormente rappresentativi e memorabili del prestigioso quartiere di Ginza, prevedeva per ciascun dei propri 140 moduli abitativi sovrapposti e vagamente simili a lavatrici (colpa soprattutto della grande finestra circolare) la possibilità, ed invero necessità prevista, di sostituirli dopo il trascorrere di ciascun quarto di secolo, prolungando ipoteticamente la vita dell’edificio fino ad un minimo di 200 anni. Una visione futuribile ed avveniristica, che oggi più che mai appare prossima a scontrarsi con la problematica realtà dei fatti, se è vero che il voto chiesto ai proprietari sull’eventualità di vendere a un consorzio, già proposto per la prima volta nell’ormai remoto anno 2008, ha ricevuto per la prima volta una maggioranza positiva lo scorso aprile, aprendo la strada ad una futura e già più volte richiesta demolizione dello storico ed assolutamente irriproducibile edificio. Con molte comprensibili ragioni, a partire dalla significativa quantità di amianto contenuta come isolante nell’involucro esterno delle capsule di metallo, per non parlare della mancata aderenza agli odierni standard anti-sismici vigenti in Giappone, o ancora l’ipotesi di un più efficiente utilizzo del terreno presso cui sorge in una delle città più costose al mondo, dove potrebbe trovar posto un grattacielo molto più svettante ed in funzione di ciò, redditizio per i suoi gestori. Verso l’ultima inevitabile conseguenza di un prolungato stato di degrado, che ha portato negli anni al progressivo deperimento delle condizioni osservabili, nonché l’effettiva utilizzabilità dell’edificio, compresa la rottura mai affrontata di un tubo ormai da circa una decade, privando dell’acqua calda gli ostinati abitatori, per lo più occasionali, di quella svettante chimera. Visto il chiaro e palese intento, forse a questo punto quasi comprensibile, di accelerare le cose…