È ancora possibile osservare, sulle alture che dominano il piccolo paese di Mudurnu a metà strada tra le città di Istanbul e Ankara, le rovine del castello bizantino di Modrene, dove le truppe dell’usurpatore Artabasdos furono sconfitte dall’esercito regolare di Costantino V nell’ottavo secolo d.C. Chiunque avesse l’inclinazione ad appassionarsi a una tale rovina in muratura erosa dai secoli e dalle intemperie, tuttavia, farebbe una grande fatica oggi a filtrare un altro elemento, per così dire medievaleggiante, di questo paesaggio non propriamente incontaminato. Come per il risultato di una partita a Age of Empires, o una sessione selvaggia di Photoshop, file multiple dello stesso costrutto architettonico si susseguono in parallelo alla singola strada provinciale sottostante. Ciascuna in se stessa perfetta, con la sua torre conica, gli abbaini, il balcone dalla balaustra ornata e le pareti bianche come la neve. Ma tutte assieme capaci, in qualche maniera, d’evocare il senso di un luogo surreale ed impressionante. Naturalmente come sempre avviene, è tutta una questione di punti di vista. Per cui se noi europei pensiamo allo stretto sul Bosforo della principale città turca, e le zone ad essa limitrofa, non possiamo cancellare dalla nostra mente immagini tipiche del Medio Oriente, con cupole, moschee, mezze lune e tutto ciò che ne deriva sulla mappa cittadina di un ipotetico sultano. Mentre per chi viene dalle terre degli aridi deserti d’Arabia, è inevitabile associare questi luoghi all’antica Europa, un luogo percepito in taluni ambienti come ricco di misteri e talvolta, un fascino ineffabile e remoto. Ne deriva che un territorio come questo, assai lontano dalle influenze dell’urbanistica moderna, possa essere associato idealmente, da un facoltoso industriale dell’Oman o dell’Arabia Saudita, alla Francia ed in modo particolare a uno specifico castello appartenuto, tra gli altri, alla regina Caterina de’ Medici nel XVI secolo, la cui conformazione ricorda una versione in scala superiore di ciò che qui ci ritroviamo costretti a vedere pressoché ad infinitum.

Questo sembrerebbe aver pensato, con un chiaro intento rivolto al guadagno commerciale, il personaggio diventato recentemente famoso all’estero di Mezher Yerdelen, capo della società d’investimenti immobiliare Sarot Group nonché un esponente di secondo piano del partito islamista della Felicità, entità politica fortemente radicata nel territorio pur non essendo al momento una forza di primo piano nelle elezioni nazionali. Il cui prestigio personale deve aver ricevuto una forte scossa, come del resto quello di molti suoi omologhi in altre grandi aziende, quando a seguito del crollo finanziario della lira turca concretizzatosi nei primi mesi della scorsa estate, per una serie di fattori tra cui le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, si è ritrovato a dover dichiarare banca rotta. E di sicuro non ha aiutato il fatto che i preordini per una buona metà del suo progetto fossero stati improvvisamente cancellati allo stesso tempo, per ragioni largamente ancora da chiarire. Fermando a poco più di tre quarti l’avveniristico, e per certi versi incredibile progetto del consorzio Burj al (torri di) Babas, inizialmente concepito come terreno fertile d’investimento per un certo tipo di magnate dell’industria delle risorse petrolifere ormai non più entusiasta all’idea, con costi unitari per residenza che spaziavano tra i 370.000 e 500.000 dollari americani. Ciò che si è presentato dunque, all’inizio del 2019 e sotto l’obiettivo delle telecamere finalmente puntate sulla questione (si sa, il dramma crea sempre interesse) è uno scenario di esattamente 587 piccoli castelli di circa 400 metri quadri l’uno, come una versione psichedelica della regione della Loira qui trapiantata ma lascito all’improvvisi deserti, a causa di una singola quanto devastante catastrofe sociale. Il vento soffiava tra le loro finestre vuote, come la voce di altrettanti fantasmi ululanti al calare della notte…

castelli

Il fiordo di Vejle, nuovo polo dell’architettura danese

Sta facendo il giro del mondo la notizia che ad inizio gennaio finalmente, dopo oltre 14 anni di attesa, uno dei complessi di appartamenti più distintivi di tutta l’Europa ha raggiunto lo stato di completamento, con l’effettiva messa in opera degli ulteriori tre edifici facenti parte della sua forma ad onda. Bølgen, o per usare il suo nome anglofono e concettualmente equivalente The Wave, potrà quindi costituire un’ulteriore attrattiva della piccola città di Vejle (pronuncia [ˈvɑjlə]) nel fiordo che porta lo stesso appellativo, punto più estremo della penisola dello Jutland, in Danimarca. Ma questo non è certo tutto per quanto riguarda anche soltanto l’immediato, considerato come la scorsa estate, a circa 200 metri distanza nell’acqua limpida della baia, ha potuto vantare il raggiungimento di un simile traguardo anche la più importante opera dell’artista di Copenaghen Olafur Eliasson, sostanzialmente indistinguibile da un castello direttamente fuoriuscito dal regno delle fiabe. Ma qui non siamo a Narnia o nel Regno di Mezzo, bensì nel capoluogo un tempo noto come “Manchester del Nord Europa”, per l’alto numero di telai meccanici presenti tra i suoi confini durante tutto il corso della Rivoluzione Industriale, successivamente smontati e sostituiti da una fiorente industria moderna del design, l’arte del vivere e i servizi amministrativi dedicati all’intera popolazione regionale. Per un centro abitato di oltre 54.000 abitanti che, nonostante la solida economia, dovette mettere temporaneamente in pausa l’apporto più significativo e movimentato al proprio Skyline dopo averne completato appena di due quinti, a causa della recessione globale iniziata nel 2009. Il che potrebbe costituire, nei fatti, una significativa ragione di rammarico, visto come l’architetto stesso dietro al progetto Bølgen, il famoso Henning Larsen, è purtroppo venuto a mancare all’età di 87 anni nel 2013, mancando in questo modo l’opportunità di vedere ultimata la più interessante opera della sua maturità professionale. Ma non di ricevere svariati premi in funzione di essa, già largamente meritati in corso d’opera, tra cui quello di “appartamento dell’anno” concesso dalla rivista di architettura Byggeri, ABB LEAF Award per l’innovazione e il prestigioso Civil Trust Award della città di Vejle nel 2013.

Il concetto stesso alla base del complesso The Wave in effetti, è direttamente riconducibile a un’encomiabile visione mirata a proporre l’integrazione tra il mondo artificiale e la natura, con un dichiarato riferimento nella fattispecie alle colline frastagliate che circondano l’entroterra cittadino, creando il dislivello alla base dell’antica efficienza rinomata dei suoi mulini. Una caratteristica altamente significativa in un paese dove l’elevazione media sul livello del mare è di appena 34 metri (praticamente, piatto come una tavola) così come appassionante risulta essere, per ovvie ragioni, l’associazione dei cinque pressoché identici edifici con il lungomare antistante, entro il quale gli viene permesso di riflettersi creando un’immagine memorabile quanto un logo; e non a caso, proprio una versione stilizzata di questa forma sembrerebbe essere stata adottata come segno di riconoscimento dalla compagnia Bertel Nielsen A/S, diretta committente di queste atipiche mura. Ma per comprendere a pieno l’evidente crescita di valore di questo intero vicinato, sarà opportuno a questo punto avvicinarsi anche alla succitata struttura cilindrica situata al termine dell’Onda, un qualcosa di ancor più avveniristico e strano nella sua concezione ideale di partenza…

La storia sconosciuta della grande muraglia indiana

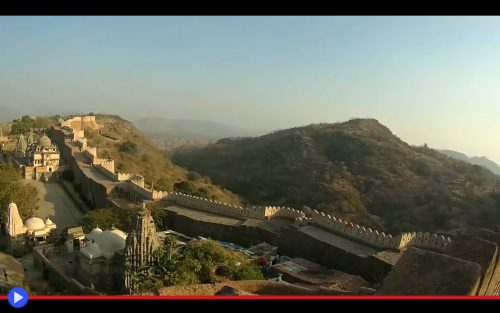

Questa è guerra. Il chiaro segno di un conflitto, impresso nel paesaggio rurale del nord dell’India non come una cicatrice, bensì la testimonianza a rilievo, costruita nella pietra e con dispendio significativo d’impegno, manodopera e potere, di un intento profondo e irrinunciabile: preservare la propria religione, cultura e società. Un’impresa, se vogliamo, straordinariamente difficile verso la metà del XV secolo tra i confini geografici di quella che oggi siamo soliti chiamare, semplicemente, la regione del Mewar. Ma che allora costituiva, sopra ogni altra cosa, il regno tutt’altro che inviolabile del vecchio clan Sisodia dei Rajput, a maggioranza Giainista con significative fasce di popolazione ancora devota al culto degli dei Indù, proprio là, dove ogni zona limitrofa vedeva l’alterno predominio dei sovrani che, di lì ad un secolo, si sarebbero riuniti nel sempre più vasto impero dei Moghul. Uno stato, questo, di conflitto stabile e duraturo nel tempo, come quello capace di condurre alla costruzione di grandissime muraglie nella storia dell’umanità. E di certo non sarebbe poi così tremendamente azzardato, un paragone trasversale tra il grande imperatore e unificatore della Cina Huangdi, costruttore tra le altre cose dell’esercito di terracotta, e Kumbhakarna (regno: 1433-1468 d.C.) colui che assunse il titolo informale di paladino, contro il dilagante potere del sultanato della città di Delhi in questo particolare risvolto storico del subcontinente d’Oriente. Entrambi personaggi capaci di riunire dinastie sconvolte dalle lotte interne, amanti delle arti e della filosofia, capi guerrieri di potenti eserciti. E inoltre, costruttori di un agglomerato di mattoni capace di serpeggiare tra gli erbosi colli, agendo al tempo stesso come strada di collegamento e baluardo per l’avanzata nemica. Utile non tanto a mantenere fuori lo straniero. Quanto a scagliare verso le sue armate un nugolo di frecce, giavellotti e pietre, come sarebbe puntualmente capitato più e più volte, nell’immediato periodo successivo alla costruzione del Kumbhalgarh (trad. Forte di Kumbha).

Affermare che la storia di un personaggio storico tanto fondamentale per il Mewar possa essere dedotta da quella del suo principale castello sarebbe certamente riduttivo, eppure è indubbio che, a suo modo, il complesso costituisca un contributo emblematico al patrimonio archeologico dell’intero paese. Sia per lo svettante edificio principale costruito sulla cima di un colle, arricchito ed ingrandito svariate volte nel corso dei secoli a venire dalle successive generazioni dei Rajput Sisodia, che per l’impressionante cinta muraria che si estende a partire dal suo perimetro, lungo 38 Km ed alto tra i 4 e 14 metri a seconda del punto considerato, e sufficientemente spesso affinché secondo le cronache, otto cavalieri potessero galopparvi l’uno a fianco all’altro, senza nessun rischio di cadere giù nel precipizio antistante. L’effettiva funzione di una simile opera ciclopica, ovvero proteggere i luoghi di culto sanzionati dal potere dinastico, non potrebbe quindi essere resa maggiormente chiara che dalla presenza di ben 360 templi all’interno del suo perimetro, quasi tutti dedicati all’antica dottrina Giainista indiana. Come per gli altri cinque forti di collina del Rajastan, iscritti collettivamente alla lista dei patrimoni dell’umanità tenuta dall’UNESCO, non fu tuttavia sempre così. Basta infatti un mero intento di approfondimento, per venire a conoscenza di come la prima forma di una simile fortezza, definita all’epoca Machhindrapur, risalga almeno all’epoca del tardo impero dei Maurya (321-187 a.C.) come narrato nei testi e nei poemi epici del credo Indù, per poi assumere di nuovo un ruolo difensivo al tentativo d’invasione del sultano Alauddin Khalji durante buona parte del XIV nei confronti del regno di Chittaur. L’importanza strategica di un tale luogo, d’altra parte, è palese sotto gli occhi di tutti: stiamo parlando dell’unico colle di un ampio territorio pianeggiante, lontano da altri grandi centri abitati ma non dal fiume Banas, potenziale fonte d’acqua necessaria a resistere a lunghi e spietati assedi. Un’impresa che sarebbe riuscita più volte a Kumbha e i suoi generali a partire dal 1457 nei confronti dello Shah Ahmed I del Gujarat prima e l’anno successivo, dei guerrieri del terzo imperatore dei Moghul, Akbar I. Tanto che nel giro di poco tempo, iniziò a circolare la voce che il castello fosse protetto dalla dea Ban Mata in persona, sacra protettrice del Mewar. Ma neppure devastare i suoi templi, e perseguitare ogni qualvolta fosse possibile i sacerdoti devoti all’antico culto, avrebbe mai concesso la vittoria ai molti nemici della dinastia dei governanti del clan Sisodia. Soltanto l’uso di una tecnica disonorevole come il veleno avrebbe, un giorno ancora lontano, permesso di conseguire una vittoria di breve durata….

Gli echi di Dunnottar, castello contro cui s’infrangono le onde della Storia

Navigare attraverso le gelide acque del Mare del Nord, saccheggiando villaggi e monasteri lungo l’intera costa dell’isola d’Inghilterra. Esplorare in lungo e in largo, attraverso una conoscenza delle stelle che possiamo soltanto iniziare ad ipotizzare. E sconfiggere le armate dei Sassoni, dei Danesi, persino del solo ed unico imperatore di Frankia. Tra tutte le imprese mitiche dei Vichinghi, tuttavia, c’è n’è una che pare esulare dal regno stesso del possibile, entrando nella più pura regione del mito: annientare, durante le loro campagne in Scozia del 900 d.C, le forze militari del rí Alban Domnall mac Causantín, quello che oggi potremmo definire il sovrano di quelle terre. Questo poiché egli, secondo le cronache coéve possedeva un castello, le cui mura imprendibili avrebbero potuto rivaleggiare con alcune delle invenzioni architettoniche più creative di George R. R. Martin, l’autore letterario de Il Trono di Spade. Costruito in cima a una scogliera a picco sul mare come Roccia del Drago, e accessibile lungo uno stretto sentiero di montagna, allo stesso modo del Nido dell’Aquila (con tanto di abisso in gettare i prigionieri!). Strategicamente rilevante quanto le Torri Gemelle, eppure oggi in rovina come Harrenal, il luogo in cui la giovane Arya Stark incontrerà, nel romanzo, il suo futuro insegnante nelle arti notturne dell’assassinio. Eppure all’epoca dell’alto Medioevo effettivamente esistito, la guarnigione di questo luogo doveva essere formidabile, se è vero che ancora 34 anni dopo, lo stesso grande sovrano Athelstan, primo unificatore delle genti d’Inghilterra, avrebbe fallito nel catturarlo di nuovo, dovendo a malincuore lasciarne il controllo alle feroci genti del Nord.

E sarebbero passati altri due secoli prima che un tale luogo, secondo alcune legende sacro per la presenza di una cappella sotterranea costruita da San Ninniano di Whithorn circa 300 anni dopo la nascita di Cristo, tornasse nuovamente in possesso delle genti di Britannia, attraverso le mire espansionistiche del re di Scozia Guglielmo I, detto non a caso il Leone, che proprio qui avrebbe costituito a partire dalla seconda metà del XII secolo il centro amministrativo dell’intera regione dei Mearns (oggi il Kincardineshire). Di nuovo conquistata pagando il prezzo col sangue degli uomini coraggiosi, nel 1297 la fortezza diventa quindi un obiettivo fondamentale delle guerre d’indipendenza scozzesi, famosamente attaccata, con successo, dall’eroe William Wallace, che una volta catturati gli ultimi strenui difensori li fa radunare tutti all’interno della cappella. E secondo alcuni storici dal punto di vista particolarmente cupo, gli da fuoco. Proprio mentre il barone di Roslin tornava per ricostituire le difese su ordine del re inglese Edoardo III, quindi, il reggente di Scozia Sir Andrew Murray assale nuovamente queste possenti mura. Restituendole, finalmente, al popolo che tanti secoli prima le aveva edificate. Dopo un breve incidente di percorso da parte del Maresciallo di Scozia William Keith, che riceve il controllo il castello e il titolo attraverso un’unione dinastica con la nipote di Roberto I detto the Bruce, finendo per costruire il suo torrione proprio sopra l’antico sito della cappella di San Ninniano, e una frettolosa lettera indirizzata a papa Benedetto XIII per far revocare la conseguente scomunica da parte delle autorità ecclesiastiche locali, inizia finalmente la fase di ammodernamento e fortificazione che avrebbe concesso a questo sito il bastione invincibile che avrebbe sempre dovuto essere. Una sorta di punto fermo, destinato a costituire lo scenario d’innumerevoli importanti episodi nella storia di Scozia e Inghilterra…