Lungo la Strada della Morte nell’antica contea del Devon l’agricoltore ubriaco camminava nella nebbia dopo la sua lunga serata di svago presso il pub di Princetown. Il suo nome? Oliver, Jacob, George? L’anno, il 1400, 1500, 1600… Attraversando un’aria tanto umida che solamente chi viveva presso l’altopiano di Dartmoor, penisola della Cornovaglia, poteva anche soltanto remotamente pensare di trovarsi a suo agio, come ogni sera e ogni mattina in quella brughiera dannata. A un tratto l’ululato distante tagliò l’aria come la testa di una zappa, giusto mentre una figura dai contorni scuri, appena visibile nella sua giacca di tweed e il cappello da cacciatore, sembrò stagliarsi contro un qualche tipo di luce inesistente. Un gelo improvviso s’impossessò delle sue membra, quando facendosi coraggio, pensò che fosse necessario apostrofare lo sconosciuto: “Buonasera a lei, signore! Ha fatto buona caccia, stasera?” Un ringhio soffuso s’impossessò dell’agognato silenzio, mentre movimenti appena udibili tra l’erba tradivano l’avvicinamento del branco: “Oh, oh, oh, ECCOME!” La voce orribilmente cavernosa, rispose: “Guarda qui, mio caro!” Fece lui, assumendo dei contorni lievemente più distinti, quasi come se una fiamma misteriose ardesse in mezzo alle querce contro cui si stagliava l’individuo inquietante. Quindi sollevò tra le sue mani un grosso sacco e senza troppe cerimonie, lo lanciò all’indirizzo del contadino. Oliver, Jacob o George, riuscito miracolosamente ad afferrarlo, venne preso come da una frenesia indistinta. Tremando e battendo i denti, iniziò a frugare tra le pieghe della stoffa, nel tentativo di trovare coi suoi occhi il contenuto del regalo maledetto. E fu così che con lo sguardo fisso, si ritrovò scrutato di rimando da una piccola testa morta e mozzata di un qualcuno, che primo acchito, gli sembrava stranamente familiare. Dopo qualche attimo di panico, comprese la tremenda verità: c’era null’altro che il suo neonato e unico FIGLIO, là dentro!

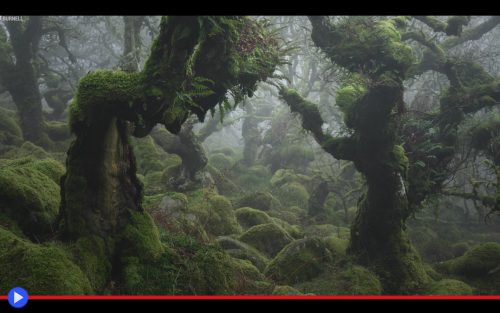

Casistiche impreviste dalle implicazioni mai narrate, sebbene tutti, in quel contesto, riuscissero a conoscerne la semplice ragione. Poiché non vi sono luoghi del potere, o convergenze delle ostili linee della Terra, maggiormente chiari che la contorta foresta di Wistman, ultimo residuo di un’epoca in cui il mondo era più selvaggio, crudele e incomprensibile di adesso. Prima che i greggi di pecore percorressero i prati; che i turisti con il cellulare alla mano scattassero fotografie ai pony; che i lampioni, a gas o d’altro tipo, illuminassero il sentiero dei viventi. Un luogo noto in senso etimologico alternativamente come Wiseman’s Wood, ovvero il bosco dell’uomo saggio, oppure Whisht Wood, la selva stregata, a sempiterna testimonianza della sua duplice funzione, in qualità di luogo di raduno dei druidi celti, che qui avrebbero avuto l’abitudine di compiere sacri rituali e in seguito confine abbandonato tra lo scibile ed il sogno della ragione, patria di mostri sempre pronti a ricordare all’uomo la sua posizione nello schema naturale dell’esistenza. Tanto che proprio tra queste fronde umide, le rocce muschiose e i tronchi ripiegati su loro stessi di alberi impossibilmente deformi, si diceva che avesse inizio e fine la Grande Caccia, svago demoniaco che era solito finire in modo tragico ed inevitabile, oltre il calar di sere senza una data specifica sul calendario (altrimenti, troppo facile sarebbe stato trovare rifugio dinnanzi al rassicurante focolare domestico!) E la valida assistenza, per i loro conduttori, di una razza di cani reincarnazione dei bambini morti prima del loro tempo, chiamata talvolta Yeht per il grido (yell) del loro abbaio, dal colore delle tenebre e gli occhi di brace, le grosse fauci spesso spalancate e la capacità di correre alla velocità di un treno a vapore. I cui ululati, ben presto, diventarono un richiamo noto per coloro i quali necessariamente, dovevano convivere con tali ostinate leggende.

Tra cui quella, particolarmente pregna, secondo cui una simile foresta isolata, dall’estensione di appena 3,5 ettari, esistesse grazie all’opera intenzionale di Isabella de Fortibus (1237-1293) figlia del sesto conte di Devon, che dopo aver perso tutti e sei figli venne costretta a firmare, sul letto di morte, un documento in cui cedeva tutti i suoi titoli al Re Edoardo I d’Inghilterra. Ma non prima che il suo rancore, trasformato in legno nodoso e impossibile da bruciare, mettesse solide radici nella terra vulnerabile dell’isola di Britannia…

storia

Dopo 170 anni, la prima testa dello Zodiaco fa ritorno al palazzo dell’Imperatore: è il cavallo

Otto inverni a questa parte, nel corso della produttiva stagione natalizia, un intraprendente agente segreto vestito con tuta a rotelle si sdraiava in senso longitudinale sulla ruvida superficie dello scosceso asfalto, prima di tentare la rocambolesca fuga dai discendenti di un malefico saccheggiatore. Quell’uomo, Jackie Chan, era l’attore protagonista, produttore, regista, scrittore stuntman, compositore del racconto cinematografico di una storia lunga oltre un secolo e mezzo, che pur definire profondamente significativa per lui sarebbe stato, in un certo senso, riduttivo. Perché come protagonista di quel film d’azione in apparenza privo di particolari implicazioni, dal titolo quasi schematico di CZ12 (十二生肖 – Shí-èr Shēngxiāo) egli assumeva in primo luogo il ruolo di un eroe per tutto il popolo cinese e gli amanti dell’arte in generale, essendosi attribuito l’ardua missione fantastica di recuperare, attraverso multiple peripezie, il pegno bronzeo di un’antica promessa mai mantenuta: riportare un bene irrimpiazzabile, e storicamente prezioso nel luogo in cui doveva stare di diritto; anzi, per essere più preciso, dodici pegni. E chi avrebbe mai pensato che proprio in questo drammatico 2012, con tutte le sue tragedie, la speranzosa missione avrebbe fatto il primo passo verso il suo difficile coronamento finale? Un compromesso, ma anche una vittoria. Per cui sarà opportuno cominciare, come facciamo di consueto, dal principio.

Questo è un racconto che trova la sua origine nel distante XVIII secolo e contiene, insospettabilmente, anche un significativo pezzo d’Italia. Quello accompagnato fino alla distante corte dell’imperatore Qing, presso l’eterna città di Pechino, dal gesuita, scienziato, missionario e pittore Giuseppe Castiglione, autore di una quantità notevole di splendidi ritratti sincretistici, in cui la finezza e l’attenzione ai dettagli dell’Estremo Oriente riuscirono incontrare per la prima volta la sapienza prospettica e la precisione scientifica dell’arte europea. Per una collaborazione a corte già lunga oltre 30 anni, che attorno attorno all’anno 1747 l’aveva visto già servire per lungo tempo il compianto imperatore Kangxi, quando gli succedette al trono quello che sarebbe stato uno dei più importanti governanti della Cina e del mondo intero, il longevo, potente ed ambizioso Qianlong. Dando all’inizio ai 63 anni di trionfi militari e politici, continuati anche dopo l’abdicazione soltanto simbolica nei confronti del suo 15° figlio Jiaqing, oltre alle numerose riforme ed il pungo di ferro mostrato nei rapporti politici con l’Occidente. Ma anche un’amore per l’arte ed il collezionismo, che l’avrebbe portato in quel frangente a immaginare un luogo degno di portare onore ai suoi innumerevoli tesori e rendere immortale il suo nome. Così ebbe inizio il lungo e complicato progetto per l’ingrandimento poco fuori la sua capitale del già esistente Yuanming Yuan (圆明园 – “Giardino della Luce Perfetta”) attraverso l’inclusione di una nuova tipologia d’edifici, quelli costruiti con la pietra solida, e i precetti architettonici dell’Occidente.

Naturalmente la richiesta di Qianlong coinvolse Castiglione, il suo principale consigliere nelle “faccende europee” ed altrettanto naturalmente quest’ultimo, che capiva di architettura ma non era un ingegnere, coinvolse immediatamente il confratello gesuita ed esperto in materia Michel Benoist, di origini francesi e laureato presso la prestigiosa università di Digione. L’intento reso immediatamente palese da queste due insigne menti, alle quali venne riservato nel gigantesco complesso l’intero ampio spazio delle cosiddette Haiyantang ( 海晏堂 – “Residenze Occidentali”) fu quello di applicare le considerevoli risorse di corte, finanziarie ed artigiane, per vedere ultimato un qualcosa che potesse rivaleggiare con la leggendaria magnificenza della reggia di Versailles, grande leggenda di quell’epoca Barocca. Vero e proprio pièce de résistance, a tal fine, sarebbe stato un giardino con voliere di magnifici uccelli, labirinti di siepi e vaste sale coperte con illusioni ottiche dipinte dallo stesso Castiglione. Al centro della scenografica location, quindi, avrebbe trovato posto una fontana. Qualcosa di mai visto in tutto l’intero vasto territorio d’Asia…

TKS all’attacco: l’efficienza bellica di una scatola di sardine

L’avanzata tedesca nei territori polacchi oggetto del trattato di Versailles alla fine del 1939 viene generalmente riassunta nei programmi scolastici come “rapida e priva di resistenza”. Un conflitto della durata di un mese in cui la superiorità tattica e operativa della Wehrmacht si mostrò per la prima volta sul palcoscenico internazionale, rivelando a tutti la straordinaria portata del rinnovato problema che stava per profilarsi nel territorio europeo. Qualora s’intenda approfondire maggiormente la questione, tuttavia, sarà possibile avvicinarsi a una serie di battaglie lunga un mese in cui non fu certo la mancanza di capacità o il morale, a impedire un capovolgimento sul nascere di una delle più grandi tragedie della storia umana. Bensì un’evidente quanto incolmabile superiorità tecnologica, in grado di cambiare sensibilmente le caratteristiche di quella che potesse definirsi un’efficiente macchina da guerra e rendendo istantaneamente obsoleta la maggior parte di quanto era stato considerato fino a quel momento l’assoluto stato dell’arte. Contrariamente a quanto siamo stati spesso indotti a pensare, infatti, il comando generale di Varsavia disponeva di un esercito ben organizzato e capace di schierare, tra le sue risorse maggiormente significative, una quantità di esattamente 870 unità corazzate, da contrapporre ai circa 2700 panzer inviati oltre i confini dalla Germania. Ciascuna relativamente moderna dal punto di vista della corazzatura ed armamento, capace di muoversi ad un ritmo sostenuto e dotata di un armamento capace d’impensierire qualsiasi reparto di fanteria meccanizzato… Ma il TKS, compatto tankette di 2,5 tonnellate, era figlio di una concezione di guerra ormai vecchia di circa un decennio. In cui l’approccio metodologico all’avanzata sotto il fuoco nemico partiva dal presupposto secondo cui fosse possibile aggirare l’avversario dotato di un arco di fuoco inferiore ai 360 gradi offerti dalla cognizione della torretta motorizzata, l’idea che tanto profondamente aveva rivoluzionato il concetto stesso di conflitto tra veicoli sul campo di battaglia moderno. E con l’obiettivo principale di accompagnare i principali mezzi pesanti di uno schieramento oltre le trincee, coprendo i loro fianchi mentre i resto appiedato dell’armata s’industriava per superare l’ostacolo e scardinare ogni difesa posta in essere dalla controparte. Sulla base di un progetto inglese risalente al 1927, prodotto dalla Vickers-Armstrong inizialmente per l’esportazione nei principali paesi europei, che tanto aveva fatto per modificare le regole di un futuro conflitto, ormai paventato a più livelli tra i confini delle nazioni in corsa verso l’ammodernamento dei loro sistemi di combattimento. Il suo nome scelto, a quell’epoca, era Carden Loyd dall’interpretazione tecnologica che era stata offerta dall’omonima compagnia di trattori, sulla base di un’idea dell’ingegnere e maggiore militare Giffard LeQuesne Martel. Sebbene successivamente all’acquisto di un primo lotto di 10 unità, l’esercito polacco avesse immediatamente deciso di apportare una serie significativa di miglioramenti. Così piuttosto che produrre localmente su licenza il veicolo, venne coinvolta l’azienda PZI ed il tenente Stanisław Marczewski, che disegnò una versione riveduta e corretta del sistema di guida e sospensione, con nuovi rulli tendi-cingolo e un’ulteriore ruota motrice posteriore. In qualità di armamento venne scelta una mitragliatrice Hotchkiss wz. 25 o 30 da 7,92 mm, mentre la corazza frontale venne ispessita fino a 10 mm, incrementando sensibilmente i propositi di sopravvivenza dell’equipaggio composto da sole due persone. Rinominato in tale accezione con l’acronimo TK e numerato in serie successive da 1 a 3, il carretto veniva quindi inzialmente classificato sulla base del motore d’adozione: un Ford Type A da 22,5 cavalli per il primo, il Type B da 40 per il secondo. Mentre la terza versione, che mantenne quest’ultimo impianto, vantava ulteriori perfezionamenti al sistema di trasmissione ed una visibilità migliore per il comandante/artigliere. Verso la prima metà del 1933, tuttavia, il TK-3 venne sottoposto ad un ulteriore progetto di miglioramento, che avrebbe condotto ben prima dello scoppio della guerra allo schieramento della sua versione profondamente rivisitata TKS, dotata di motore Fiat 122 AC a 6 cilindri (potenza 42 cavalli) e giungendo al veicolo che nei fatti, si sarebbe contrapposto all’avanzata inarrestabile dei tedeschi.

La tragica storia della vespa che uccise 189 persone

Se esistesse una borsa con le quotazioni pubbliche degli animali, la famiglia delle Vespidae si troverebbe regolarmente nella più profonda valle del grafico sugli andamenti finanziari. Quale altra creatura può vantare, in effetti, la stessa indole aggressiva senza un’evidente ragione, insieme a quella capacità di nuocere a chiunque, semplicemente ogni qualvolta si presenta l’occasione d’intingere nel sangue il suo crudele pungiglione! Unica consolazione, in tutto questo, può essere la consapevolezza che trattandosi di una creatura dalle dimensioni contenute, l’imenottero dalla colorazione aposematica per eccellenza, il suo presunto piano di annientamento collettivo non potrà riuscire a realizzarsi in modo repentino e irrimediabile, bensì tramite una serie di malcapitati eventi, persone allergiche, dolore improvviso a guidatori di macchinari pesanti… E così via. Vi fu tuttavia un singolo caso, nel remoto 1996 presso la Repubblica Dominicana, ad est dell’isola di Haiti, in cui l’aggressiva parente della formica finì per ritrovarsi in una contingenza idonea e per il tempo totalmente imprevedibile, tale da permettergli di porre istantaneamente fine a una quantità terribilmente alta di vite umane. In maniera forse evitabile, magari condizionata da fattori collaterali, eppure nondimeno derivante in modo logico da una catena di causa ed effetto, riconducibile direttamente a quel comportamento che è il prodotto di letterali milioni di generazioni.

Perché le leonesse cacciano in branco. Le tigri tendono gli agguati. Ed un certo tipo d’insetto, mischiando il fango alla saliva, costruisce un nido piccolo e compatto, tale da ostruire in modo accidentale spazi precedentemente definiti. Anche quando farlo, da un punto di vista cosmico, costituisce un’imprudenza di portata orribilmente significativa. Sto parlando, per intenderci, del tipo di vespa che in Italia definiamo “muratrice” o “vasaio” per la sua capacità di trasformare il fango in solide pareti, usate normalmente al fine di proteggere lo sviluppo della sua prole. Mentre in America e Sud America in particolare, data la notevole diffusione delle loro cugine e nemiche della famiglia Chrysididae, anche chiamate “vespe cuculo” per l’abitudine di sostituire le altrui larve nella culla con le proprie, persino tale misura architettonica viene giudicata insufficiente, portando le ronzanti madri alla ricerca di stretti pertugi rigorosamente nascosti alla luce del Sole ed ogni eventuale sguardo indiscreto. Da cui deriva il nome comune della Pachodynerus nasidens anche detta “vespa del buco della chiave” data la natura del tipo di luoghi ove si trova spesso a costruire la propria casa. Ma se l’eventualità di ritrovarvi con un aggressivo essere pungente che vi assale presso l’uscio dovesse sembrarvi l’ipotesi peggiore, vi ricordo a questo punto il titolo del qui presente post, spostando la vostra attenzione al contesto specifico di un aeroporto. Tra tutti i templi dei trasporti moderni e contemporanei, quello dai più elevati standard di di sicurezza, proprio per la natura inerentemente precaria di un jet di linea dal peso di centinaia di tonnellate, che decolla o atterra ad oltre 250 Km/h con potenziali conseguenze impreviste fin troppo facili da immaginare. Ma non è davvero mai possibile riuscire a difendersi da quello che non si riesce a vedere. Ed anche con un rapporto di dimensioni paragonabile al finale di Guerre Stellari (“Grande o piccolo diverso soltanto in tua mente” affermava con saggezza il maestro Yoda) l’inconcepibile può riuscire a verificarsi. Scatenando senza nessun tipo di pregiudizio le più evidenti implicazioni dell’inferno in Terra…