Dal punto di vista dell’ingegnere aeronautico francese Marcel Leyat, laureatosi verso l’inizio del Novecento e che aveva costruito il suo primo aeroplano nel giro di appena una decina d’anni, si trattò di un’osservazione, e conseguente sviluppo tecnico, del tutto naturale. Perché mai, si chiese infatti, l’Europa avrebbe dovuto seguire l’esempio dettato dalla “Lucertola di latta” immessa sul mercato all’altro capo dell’Atlantico da Mr. Ford? Con albero di trasmissione, leva del cambio, meccanismo dello sterzo anteriore finalizzato a traslare il movimento rotativo di un volante. Quella Model T che era relativamente affidabile, economica e semplice da produrre, ma anche il culmine di un lungo processo ingegneristico, che per molti versi rappresentava il più tipico esempio di una soluzione complicata al più intuitivo dei problemi: spostare una persona, ed eventualmente la sua famiglia, da un luogo all’altro della città e del mondo. Laddove l’aeroplano, di suo conto, presentava comparabilmente un approccio dall’immediatezza notevole, con il suo semplice blocco del motore, un’elica davanti e superfici di controllo controllate in maniera per lo più diretta mediante l’impiego di una serie di cavi. Una volta eliminate quindi le severe tolleranze necessarie a costruire un qualche cosa che dovrà materialmente staccarsi da terra, ovvero la coda e le ali, tutto ciò che resta è il concetto di un veicolo ridotto ai minimi termini, eppure in grado di competere dal punto di vista funzionale con qualsiasi altro apparato stradale costruito fino a quel fatidico momento. Era quindi già il 1913, quando Leyat fondò a Parigi la sua compagnia Helica, dal termine greco riferito al concetto di “spirale” già utilizzato per la raison d’être di tanti motori navali e volanti, qui riferito d’altra parte per la prima volta ad un qualcosa di concepito al fine di spostarsi lungo un tragitto veicolare terreno. Così il suo primo prototipo, costituito quello stesso anno, si presentava come un corpo aerodinamico di legno poggiato su tre ruote, due davanti ed una dietro, con un singolo propulsore in legno nella parte anteriore, capace di spingerlo con indubbia e formidabile efficienza. Sebbene alcune concessioni andassero non di meno effettuate, nei confronti dell’eventualità sempre presente di finire contro oggetti, animali o persone, che avrebbero finito per venire letteralmente disintegrate dall’alabarda rotante capace di raggiungere molti giri al secondo. Nulla di simile tuttavia, per fortuna, ebbe modo di realizzarsi durante i suoi limitati giri di prova effettuati fino allo scoppio della grande guerra nel 1915, evento a seguito del quale il suo sogno venne, necessariamente, accantonato. Il che condusse d’altra parte a una fortuna inaspettata, quando al termine del conflitto il grande numero di aeroplani e relativi componenti ritenuti non più utili inondarono il mercato, permettendogli finalmente di sperimentare su larga scala. Dopo alcuni tentativi effettuati a partire dal ’18, che vedevano l’elica posizionata stavolta in posizione più alta della testa del pilota con il fine di proteggere i passanti e successivamente incapsulata in un cerchio protettivo, ragionevolmente affine a quello di una moderna soluzione aeronautica intubata (sebbene di gran lunga troppo corto per aumentare la generazione di spinta) che vedeva inoltre il passaggio dalle tre alle più stabili quattro ruote, Leyat approdò quindi al metodo che sarebbe diventato maggiormente rappresentativo della sua azienda. Una vera e propria rete, costruita con fili metallici, paragonabile a quella di un ventilatore casalingo…

francia

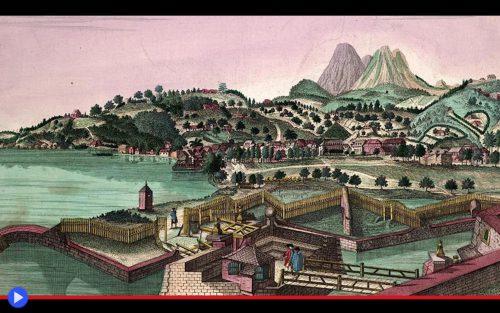

La storia dei tre sopravvissuti alla drammatica Pompei del Nuovo Mondo

In una delle sequenze maggiormente memorabili del film a cartoni animati musicale/disneyano Fantasia, il poema sinfonico di Petrovič Musorgskij “Notte sul Monte Calvo” diventa la base per una frenetica esplorazione del regno infernale, trasportato nella notte delle streghe oltre il confine della superficie terrestre. Ci sono i rumori delle voci non umane, i diavoli che strisciano nell’ombra, gargoyle, spettri affamati e infine c’è l’apparizione del grande Čërnobog, sommo Diavolo e signore della natura, con le grandi ali aperte al fine di tenersi in equilibrio, tra fuoco e fiamme, sopra un alto picco puntato all’indirizzo delle fosche nubi soprastanti. Una forma geologica tanto infausta e minacciosa quanto evidentemente precaria, che tanto spesso ricompare nelle rappresentazioni dell’Apocalisse, finale o transitoria, come una sorta di richiamo allo stile Gotico della fine dei giorni. Rara eppure, non del tutto sconosciuta per le cronache dei nostri giorni, considerato come a seguito dell’eruzione della più celebre tra tutte le montagne che abbiano mai potuto possedere lo stesso profetico nome (Pelée ovvero priva di capelli o alberi) fosse stata in grado di costruire nel 1902 un paragonabile edificio, alto 350 metri e con un diametro alla base di oltre 100. Ma sottile, in proporzione, quanto la punta di una spada formidabile, puntata contro il cuore stesso della civiltà umana, al culmine di un triste racconto finito per costare oltre 30.000 anime perdute al territorio del mondo.

Molte storie simili, soprattutto quando accompagnate da una tetra morale, cominciano con il racconto di uno stato ideale affine al Paradiso in Terra e da questo punto di vista, la catastrofe dell’isola di Martinica nelle Antille non fa certo eccezione. Luogo tanto ameno da essere stato definito al termine del XIX secolo come la “Parigi delle Indie Occidentali”, con uno standard di qualità della vita largamente superiore alla maggior parte degli altri paesi dei Caraibi, un’agricoltura e industria artigianale di primo piano. Particolarmente nel contesto parzialmente francofono della capitale Saint Pierre, il cui destino all’insaputa di ogni singolo abitante, verso aprile di quell’anno era già stato segnato dal trascorrere dei giorni. Non che i segnali, per quanto fosse possibile osservare aprendo un funzionale paio di occhi, stessero tardando a presentarsi: a partire dall’aprirsi delle nuove fumarole sul fianco della montagna, con copiosa emissione di cenere che ricadeva sui campi e l’inspiegabile rottura di un cavo del telegrafo sotterraneo, letteralmente fuso dalle significative temperature raggiunte durante quelle notti cruciali. Dopo il calar del sole il 2 maggio quindi, una piccola eruzione scagliò materiale incandescente nel cielo notturno, uccidendo una certa quantità di uccelli e forse, si ritiene, anche i pesci nel mare. Ma nessuno, per svariate ragioni, sembrava pronto a far mente locale su quello che sarebbe potuto succedere, di lì a poco. Tanto per cominciare, in quanto il monte Pelée era stata una presenza costante nella storia pregressa di quei luoghi, più volte pronto ad agitarsi ma che mai, prima di allora, si era dimostrato in grado di causare un qualsivoglia tipo di grave conseguenza. Inoltre, fattore non da poco, entro la metà di maggio erano previste le attese elezioni per il sindaco della città, ragion per cui nessuno dei politici al comando sembrava intenzionato a disturbare la quiete pubblica con un’evacuazione che sarebbe stata non soltanto probabilmente inutile, ma un vero e proprio incubo logistico prima delle moderne telecomunicazioni ed il concetto stesso di protezione civile. Così persino quando il 5 maggio, con la tracimazione dal cratere di una possente frana di fango incandescente (lahar) un’intera piantagione venne distrutta con la conseguente morte di 20 persone per lo più di colore, la città scrollò metaforicamente le spalle e continuò a vivere come se nulla fosse accaduto. Quando mai, dopo tutto, la forza della natura avrebbe potuto contrastare l’ingegno e la possenza degli edifici costruiti, con solida pietra, come parte del contratto univoco chiamato dalla storia “Colonialismo europeo”!

A proposito dei polpi che pretendono di possedere le cose umane

“Sono davvero pazzi, questi pesci” Esclamò tra se e se Otto, con un improvviso sbuffo del suo sifone, mentre osservava uno dei maggiori, nonché il più strano e sgraziato possessore di pinne che avesse mai tentato d’invadere il suo spazio vitale. Intendiamoci: egli conosceva, come ogni suo simile, l’aspetto e il tipico comportamento di quel particolare tipo di creature, con i quattro tentacoli spessi e rigidi non diversi da quelli di un echinoderma, la testa minuscola rispetto al corpo e le appendici natatorie di un colore differente, quasi fossero degli oggetti che il mostro marino aveva incastonato nella parte terminale dei suoi limitati arti manipolatori. Giusto mentre ripassava, facendo affidamento sul suo approfondito acume, l’orribile descrizione dell’intruso, quest’ultimo sollevò l’altra coppia di terminazioni, che stringevano di contro un qualche cosa di molto più interessante; come una scatola, brillante per effetto della luce che filtrava oltre gli strati di superficie, dotata di una coda rigida e puntata con fermezza contro il polpo ed il suo piccolo ritaglio nel Mediterraneo, angolo di mare un tempo solitario e tranquillo a largo del golfo della della Napoule, non troppo distante dal comune francese meridionale di Cannes. Otto scrutò attentamente dentro l’obiettivo. Otto pensò all’arroganza di quel pesce ed Otto scelse, infine, d’agire: “Quella strana scultura starà benissimo nel mio salotto” Con un balzo fulmineo, come solo l’opportunità di proiettarsi direttamente dal fondale risultava in grado di garantire, raggiunse la scatola e la strinse tra i tentacoli, quindi tirò e tirò, con tutta la possenza offerta dai suoi ben 25 cm di lunghezza. Il che si rivelò bastante, a conti fatti, per strappare al pesce la sua possessione, facendola cadere sulla sabbia scintillante: “Strano tesoro, sei mio” Pensò il polpo, iniziando faticosamente a trascinare il premio, verso l’oscuro pertugio della sua tana. E fu allora che, con istantaneo orrore, Otto realizzò come il pesce a forma di stella marina non fosse in alcun modo intenzionato ad accettare la sconfitta, nuotando nuovamente verso l’infernale luogo che l’aveva generato. Con gli arti protesi, infatti, il mostro aveva nuovamente afferrato la coda della scatola, tirando con l’erculea forza offerta dalla sua impressionante stazza che dal punto di vista del polipo, avrebbe anche potuto essere quella di una balena. Era iniziata la lotta che avrebbe determinato, ancora una volta, chi era il Vero proprietario della baia…

Antica e per certi versi primordiale riesce ad essere tutt’ora, l’istintiva credenza secondo cui chi registra la tua immagine riuscirebbe, in qualche modo, a prendere possesso delle anime, imprimendone l’aspetto chiaro tra i recessi silicei della moderna alternativa alla pellicola di un tempo. E di certo sulla base di una simile situazione presunta sembrerebbe agire l’interessante protagonista di questo video emerso la settimana scorsa, sul variegato canale di ViralHog, probabilmente a seguito dell’acquisto diretto dal turista, o sub locale, che l’aveva registrato pochi giorni o settimane prima. L’epoca estiva è d’altra parte la più adatta a un tale fascino, delle fresche/chiare vivide profondità marine, ove la vita pare assumere un ritmo totalmente differente, e l’aumento di temperatura, purché ragionevole, non pare nuocere (ancora) al vasto ventaglio degli esseri dell’ecozona paleartica che include, per l’appunto, il grande mare interno che fu culla d’innumerevoli e importanti civiltà. Tra cui quella, osiamo ammetterlo? Dei polpi Octopus vulgaris, potenziali dominatori di quegli ambienti, oggi assediati e spesso cucinati da chi sotto le acque, in linea di principio, non dovrebbe neanche avventurarsi al fine di testimoniare. Non c’è nulla di strano, dunque, se ciò generi talvolta un qualche tipo di conflitto…

La tartaruga sputafuoco incaricata di custodire il cuore segreto della Provenza

E se qualcuno tentasse di convincervi che il concetto di conservazione ecologica è nato in epoca moderna, non dovrete far altro che portare il seguente esempio: qualche anno prima del 30 d.C. un colossale serpente, giunto nuotando fin dall’Asia, si accoppiò con un animale in Francia. E da una simile congiuntura nacque la creatura che avrebbe condannato, per un’intera generazione, il popolo drammaticamente impreparato della Provenza. Il nome del mostruoso rettile era Leviatano, così come veniva chiamato anche nella Bibbia e secondo quanto minuziosamente narrato da Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova, nel 1298 all’interno della sua Leggenda Aurea, testo sulla storia della natura e dei santi. Mentre la sua consorte, a quanto ci viene qui spiegato, apparteneva alla specie ormai da tempo estinta dell’Onachus, una sorta di mucca in grado di dar fuoco a qualsiasi cosa ne toccasse direttamente il corpo, oppure gli escrementi. Così che in una stretta gola del fiume Rodano, chiamata dai locali Tarusco, venne avvistato per la prima volta l’infernale pargolo simile a un drago, ma che appariva chiaramente come un qualcosa di totalmente nuovo: sei zampe, un alto carapace ricoperto d’aculei, il volto simile a quello di un leone con folta criniera e sul retro, una ricurva coda di scorpione. Il frate non indica mai in maniera esplicita la dimensione di quella che avrebbe preso il nome popolare di Tarasque (in italiano, Tarasca) e perciò i resoconti divergono in materia, benché dovesse necessariamente trattarsi di una creatura piuttosto imponente, data la sua assoluta predilezione per il vorace consumo di carne umana. E il ruolo che avrebbe assunto, in una leggenda particolarmente importante per il patrimonio culturale dell’Europa medievale, inerentemente affine a quella di San Giorgio e il drago. Così come il guerriero impugna la spada, simbolo maschile per eccellenza, allo scopo di ferire o uccidere la bestia, fu sempre insito nella mentalità e morale umana che lo stesso risultato potesse venire raggiunto con le buone, mediante un approccio tipico dell’altra metà del cielo. Il che ci porta, a stretto giro di corsa, verso la figura lungamente celebrata di santa Marta, sorella di Lazzaro resuscitato e Maria che potrebbe essere, ma probabilmente non era, la Maddalena. Citata nei vangeli come la donna che tanto era assorta nelle faccende domestiche, durante la visita di Cristo in persona presso la sua casa, da non riconoscere istantaneamente l’importanza del suo messaggio, un errore a seguito del quale si sarebbe redenta per poi diventare una delle sue seguaci maggiormente devote. Senza mai perdere, tuttavia, l’inclinazione al problem-solving che avrebbe caratterizzato, nel racconto folkloristico alla base della leggenda, la sua successiva avventura provenzale. Pare infatti che ella fosse lì giunta, assieme ai suoi familiari, qualche decade dopo la seconda e finale dipartita del Maestro, per sfuggire alle crudeli persecuzioni dei romani. Per incontrare quindi, in una contingenza particolarmente (s-)fortunata, l’orribile bestia del Tarusco mentre si recava a lavare i panni presso le scroscianti acque del fiume Rodano. Ora l’effettivo inquadramento di una tale casistica, nelle diverse interpretazioni della faccenda, varia sensibilmente, poiché secondo alcuni la santa aveva fatto la scelta cosciente di liberare il mondo terreno da una creatura particolarmente insidiosa, mentre nell’opinione di altri ella volle soltanto, in qualche modo, tentare di salvarsi la vita. Fatto sta che mentre stava per essere divorata dal mostro, Maria si mise istintivamente a recitare più volte il Padre Nostro, e ogni volta che giungeva alla fine della preghiera, la Tarasca diventava più piccola, fino a ridursi a proporzioni comparabili a quelle di un piccolo alligatore sudamericano, benché pur sempre dotato di un alito capace di annientare almeno un paio di cavalieri in armatura. In alcune versioni, Marta asperse anche la creatura con l’acqua santa contribuendo ulteriormente ad ammansirla, benché non sia chiaro esattamente se fosse sempre stata sua abitudine averne copiose quantità nel suo bagaglio di viaggiatrice. Assistendo alla scena surreale da una rispettosa distanza di sicurezza, a quel punto fatale, un abitante del villaggio chiamò a raccolta sedici forti giovani armati di lance ed asce, per approfittare della lieta occasione e finalmente, liberarsi della belva improbabile che per tanti anni aveva trasformato in pasto i loro padri, fratelli ed altri validi connazionali. Otto di loro, nonostante tutto, finirono per perdere la vita, verso l’ottenimento di una vendetta ampiamente giustificata ma che viste le premesse, non può che lasciare un senso di perdita nella storia pregressa dell’eterno conflitto tra uomo e natura…