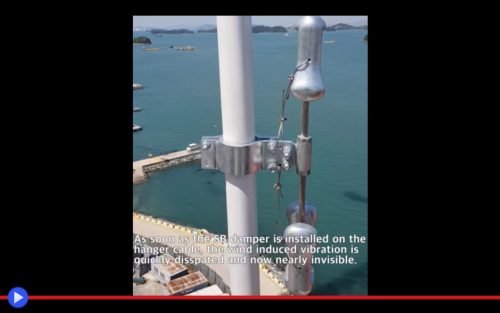

Situato in bilico sopra la corda urbana, l’esperto addetto sposta la sua ombra lungo l’estrusione del metallico implemento tubolare. Così la forma catenaria inversa di quel cavo, che anticipa e contrasta l’arco della volta diurna, cede sotto il peso, ma non cessa un movimento irregolare comprimario che introduce dubbi in merito alla stabilità, la sicurezza e ragionevolezza di tale mansione. Ma in alcun modo percepibile, la sua necessità. Chi mai sceglierebbe, per mero piacere, di sperimentare volontariamente l’emozione di quel rodeo sospeso sopra il grande ponte? Raggiunto il punto medio, l’uomo lascia il grosso moschettone di sicurezza e con la mano apre la pratica borsa, da cui estrae quello che parrebbe presentarsi come un manubrio del tipo utilizzato per il sollevamento pesi nelle palestre. Con gesto allenato, lo solleva ed avvicina a quell’instabile segmento acciaioso e lo aggancia con l’apposita fascia d’acciaio nichelato, in grado di resistere alla furia della pioggia e del vento. Quindi stringe, uno alla volta, i rilevanti bulloni. Dopo il primo, il cavo pare già più stabile ad un colpo d’occhio non allenato. Aggiunto il secondo, l’escursione del sollevamento e abbassamento è quanto meno dimezzata allo sguardo. Ed è già dopo la terza parte del saliente approccio, che l’iniziale vibrazione appare ormai cessata del tutto. Tanto che senza ulteriori indugi, egli sceglie di procedere al prossimo punto d’interesse senza assicurare il quarto foro di arresto. Forse… Tornerà in seguito a completare il lavoro?

Ciò che abbiamo visto implementata in questo video dell’azienda sud-coreana TESolution non è certo, d’altro canto, definibile come una soluzione d’avanguardia. Essendo la diretta risultanza, con tanto di brevetto a offrirne la testimonianza, di un contesto ingegneristico e risolutivo databile ad esattamente 97 anni prima della data odierna, per il tramite di un individuo in grado di notare ed elaborare con pratico senso critico i giustapposti aspetti di un saliente problema. Non è dunque un caso se gli ammortizzatori dei cavi, creati inizialmente con particolare riguardo nei confronti delle linee elettriche, vengono ancora adesso chiamati Stockbridge, con riferimento non tanto al concetto di ponte (bridge) bensì il cognome di George H. S, dipendente dall’inizio degli anni ’20 della Southern California Edison. La cui esperienza professionale ebbe a confrontarsi, fin da subito, con la dilagante crisi tecnica di quei giorni di sfrenato progresso nella distribuzione energetica su larga scala. Quando con l’estendersi dello spazio intermedio tra i piloni, causa la diminuzione della resistenza grazie ai nuovi materiali e l’incremento del voltaggio immesso nella rete, cavi in tutta la nazione cominciarono a cadere vittima di un serpeggiante pericolo nella progettazione infrastrutturale: il cedimento per fatica. Non per l’improvvisa e consistente sollecitazione. Bensì molte reiterate al tempo stesso, che come il flusso inarrestabile delle maree, può erodere persino i continenti…

cavi

L’automatismo reiterato della macchina che avvolge i cavi del ponte

Uno dei più versatili e diffusi metodi per mantenere in posizione una carreggiata in corrispondenza di crepacci, fiumi, o vie trasversali sottostanti è l’utilizzo del ponte sospeso: approccio ingegneristico nel quale i piloni diventano dei punti di tiraggio per massiccio cordame del più solido materiale adattabile a quel tipo di finalità, ovvero acciaio estruso ed intrecciato in centinaia, se non migliaia di cavi paralleli ed uniti tra loro. Che non è solido (ma inflessibile) quanto il titanio, né malleabile (ma fragile) quanto il rame ma soprattutto può essere soggetto ai gravi crismi del degrado da ossidazione, capace di trasformare il suo reticolo cristallino in mera ruggine ben presto destinata alla disgregazione. Destino assai poco desiderabile, soprattutto quando si sta parlando di elementi strutturali interfacciati nel contesto di un sistema complesso, collegato alla sicurezza delle moltitudini nella viabilità del quotidiano urbano e non solo. Ragion per cui fin dall’epoca del ponte di Brooklyn, la grande opera di John A. Roebling che venne famosamente supervisionata fino al completamento da sua moglie dopo il suo improvvido decesso nel 1869, prese il nome dello storico ingegnere quel particolare approccio costruttivo consistente in uno strato esterno a quel fascio solido, protetto da una pasta impermeabile ricoperta, a sua volta, da una stretta spirale di filo ferrato non portante, facilmente rimpiazzabile in funzione dell’usura futura. Pur prendendo tale metodo il nome prototipico di “sistema Roebling” esso sarebbe diventato nel corso del secolo successivo ed oltre un caposaldo dell’ingegneria civile di ogni parte del mondo. Il che non significa, d’altronde, che margini di semplificazione procedurale risultino essere al di fuori della portata dei moderni.

Osservate, a tal proposito, questo video dimostrativo cinese relativo alla costruzione del ponte dello Zhangke, da un nome arcaico del primo tratto del fiume Beipan. Il che collegherebbe tale struttura, completata nel corso degli scorsi mesi, lungo il tratto dell’autostrada tra Nayong e Qinlong, nella provincia meridionale di Guizhou. Con un condizionale che risulta pressoché obbligato, vista l’esistenza di almeno altri due ponti moderni, e chissà quanti tradizionali, identificati esattamente con la stessa quantità e tipologia d’ideogrammi. Ancorché al momento della scena ciò che riesce a colpire maggiormente lo spettatore risulta essere proprio la maniera in cui i fondamentali cavi di ancoraggio, che non sembrano sfruttare unicamente le due torri di sostegno ma finiscono all’interno di altrettanti saldi blocchi di cemento imperniato nella nuda roccia della montagna, vengono messi al sicuro dal personale abbarbicato alla struttura precariamente incompleta del mega-progetto prossimo all’inaugurazione: attraverso un meccanismo rotativo avvolgente, capace di spostarsi lungo l’asse dell’oggetto di tanta attenzione, mentre con metodologia procedurale compie l’effettiva opera per cui è stato assemblato e trasportato in posizione. Come una sorta di ragno meccanico, laboriosamente impegnato nella costruzione di una scintillante e inamovibile ragnatela…

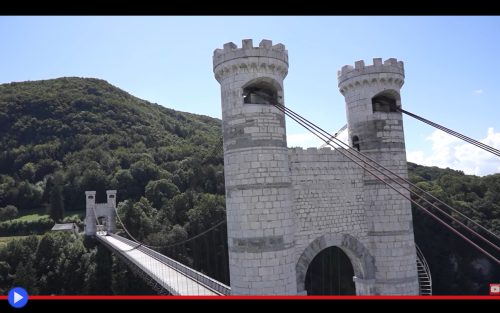

Il ponte con due piccoli castelli sul più impressionante dirupo dell’Alta Savoia

Visioni non troppo difficili da contestualizzare, sulla base di altre occorrenze capitate sotto lo scrutinio dei propri attenti occhi indagatori. Cosa c’è di strano, dopo tutto? In una duplice struttura decorativa alle rispettive estremità di un ponte, soluzione del tutto affine a quanto siamo abituati ad ammirare nel caso di tante infrastrutture costruite fin dal tempo antico e fino ai margini del mondo moderno e contemporaneo. Quasi a voler sottolineare l’ingresso in un “luogo” alternativo, il segmento sospeso tra le rispettive propaggini di un vasto spazio vuoto, l’arcata che permette di avanzare oltrepassando quell’ostacolo, topografico, orografico o di altra natura, che nessun’altra specie della Terra si sarebbe mai sognata di dominare, eccetto l’uomo. C’è un aspetto d’altra parte molto singolare in tali aggiunte strutturale del più vecchio dei due ponti costruiti sulla gola profonda 147 metri del torrente di Les Usses, in un punto strategico situato tra i comuni di Allonzier-la-Caille e Cruseilles o se vogliamo guardare più lontano, la grande città di Lione ed i confini di Svizzera ed Italia. Trattandosi, nei fatti, in un esempio antologico di soluzione “sospesa” ed in quanto tale, destinata a trarre vantaggio dai cavi principali con disposizione catenaria svariate dozzine di tiranti, egualmente distribuiti lungo l’estendersi di questi lignei, ambiziosi 192 metri. Da qui l’idea di unire l’utile all’esteticamente gradevole ed il conseguente approccio decorativo che ricorda quello di due stravaganti arredi dei giardini britannici, il tipo di struttura chiamata nei libri di architettura folly o “pazzia”. Il che lascia desumere, in maniera totalmente corretta, un’origine non propriamente recente per il ponte nella sua interezza, che risale effettivamente all’epoca e il mandato di Carlo Alberto duca di Savoia, re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme. A partire dalla notizia, giunta nel 1837 presso la sua corte nel Palazzo Reale a Torino, che l’ancestrale attraversamento antico romano di quel corso d’acqua assolutamente strategico era infine crollato nella rapida corrente sottostante. Non lasciando a un attento governante, come lui era da tutti giudicato, altra scelta che costruirne un più grande, funzionale, rapido nell’attraversamento veicolare. Il che avrebbe portato al coinvolgimento di uno degli ingegneri provenienti dalla prestigiosa École nationale des ponts et chaussées parigina, oggi considerata in effetti la più antica istituzione ancora attiva nell’insegnamento dell’ingegneria al mondo. Nella persona di Émile Fulrand Belin (1800-1887)…

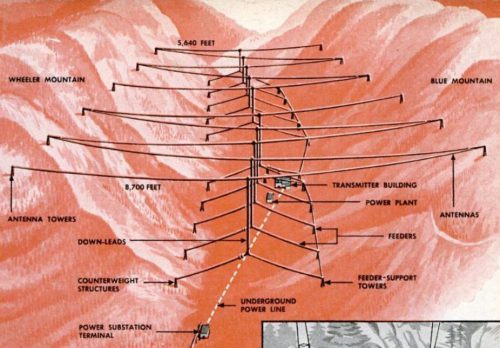

L’arpa elettrizzante di una valle che riecheggia fino alla ionosfera

L’inizio dell’ultimo giorno sulla Terra sarà in linea di massima condizionato, per quanto ci è dato prevedere, dal passaggio dell’alta tensione all’interno di un reticolo dalla forma particolarmente distintiva. Sei dita di colore rosso in cima a una montagna, protese verso il cielo, ed altrettante all’altro lato della depressione. Interconnesse, vicendevolmente, da una zigzagante successione metallica di cavi, che sovrastano un’indiviso ammasso di alberi e zone rilevanti per la fauna in via di estinzione. Uccelli marini, soprattutto, come la piccola urietta marmorizzata, la cui popolazione ormai ridotta in modo significativo non potrà mancare di tirare un sospiro di sollievo, suo e nostro malgrado, alla reciproca e totale devastazione della società industriale che per tanto a lungo e in modo così significativo ha inquinato le incessanti onde susseguitosi ai margini del suo ambiente di caccia elettivo. Purché una di quelle bombe con testata nucleare, quasi per un ripensamento non del tutto fine a stesso, non finisse per cadere proprio qui, alla stazione di Jim Creek nei pressi di Oso, stato del Nord-Ovest di Washington, non troppo distante dallo stretto di Puget e in mezzo alla catena montuosa delle Cascade. Ma cosa sorge esattamente in questo luogo, da poter costituire per ipotetici nemici dell’America un obiettivo prioritario in caso di catastrofica deflagrazione della terza ed ultima guerra mondiale? Cosa è stato installato in forma preliminare già nel 1948, e successivamente perfezionato attraverso livelli successivi d’efficienza, fino a costituire nel giro di 5 anni il più potente esempio di un simile dispositivo a disposizione di un paese interessato a combattere una guerra (auspicabilmente, esclusivamente) fredda? Con una risposta di tipo ingegneristico per qualche tempo custodita ai più alti livelli della costruttrice RCA (Radio Corporation of America) come rigorosamente top secret, questa struttura oggi non più unica come una volta ha ormai da tempo rivelato la propria finalità principale. Quella, per l’appunto, d’inviare dei segnali a bassissima frequenza verso l’intero Oceano Pacifico e la regione dell’Artico, capaci di raggiungere navi militari, forze aeree in volo ed entro certi limiti, persino i sottomarini a qualche metro di profondità nelle acque dichiaratamente ostili. Una condizione di utilizzo meno stringente di quanto si potrebbe essere inclini a pensare, vista la possibilità d’impiegare boe galleggianti legate a un lungo filo, capaci di veicolare il messaggio verso il basso, lontano dal possibile rilevamento ad opera d’impianti sonar nemici. Laddove impossibile risulta, di contro, replicare in qualsivoglia modo agli ordini ricevuti, vista l’impossibilità di trasportare strumenti di portata simile al di fuori del territorio nazionale, visti gli 1,7×2,6 Km dell’impianto in oggetto, ancora oggi tra i più imponenti mai costruiti dall’uomo. Il che risulta essere, d’altronde, perfettamente compatibile con lo scenario ipotetico di un conflitto nucleare, durante cui pochi minuti sono tutto quelli che le superpotenze si aspettano di avere a disposizione, prima di premere il grilletto dell’arma che tengono puntata all’indirizzo della collettività che non ha mai davvero cessato di aspettarsi la fine…