Iizasa Yamashiro-no-Kami spinse in avanti il piede destro, mentre posizionava la spada impugnata con entrambe le mani in maniera precisa sopra la testa, prendendo nota con la visione periferica della posizione di almeno 14 steli di bambù. Ma senza distogliere le sue pupille, dilatate per l’attenzione, dalla sagoma disciplinata del suo avversario, il giovane Wakasa no-Morichika, colui che sarebbe diventato, molto presto, l’erede della sua scuola. I due si scrutarono ancora per un tempo che parve infinito, in realtà consistente in appena 46 secondi e mezzo, quando lo studente, ruotando di 15 gradi a sinistra, balzò in avanti per manifestare la sua personale visione della Via del guerriero. Con un possente colpo vibrato di taglio all’altezza del petto, mirò a disabilitare il maestro Yamashiro prima ancora che potesse sfruttare la sua rinomata tecnica del cinghiale di montagna (yama kujira – 山鯨) consistente di una serie di finte e contromosse che nessun avversario, per quanto versato nell’arte del bujutsu armato, era mai riuscito a contrastare. E questo sia fuori che dentro i campi di battaglia che continuavano a palesarsi sul sentiero del clan Chiba, nonostante l’egemonia shogunale del clan dei Minamoto. Ma il veterano di cento battaglie sotto l’antico stendardo era già pronto, mentre recitava nella sua mente i versi del celebre Fujiwara: “Un altro anno è passato / nessuna primavera riscalda il mio cuore / non è niente per me / ormai sono abituato / a fissare l’alba” così esattamente mentre pronunciava la parola “alba” passò alla sesta posizione del suo repertorio, impugnando l’arma in diagonale verso il basso. Quindi, in un solo fluido movimento in cui veniva parzialmente coperto dalla vegetazione, slittando letteralmente di lato e portando a compimento una mezza rotazione, andò a segno sul fianco sinistro del suo avversario. Dal punto di vista sia teorico che materiale, la vittoria fu confermata istantaneamente, mentre l’avversario cadeva in ginocchio, momentaneamente paralizzato.

Ora, credete forse che un samurai, nel corso di un incontro di addestramento, affrontasse il suo avversario con una vera e propria katana, bastante a tagliarlo istantaneamente a metà? Ciò avrebbe comportato allo stretto giro dei termini, non pochi problemi. Così che nella pratica delle arti marziali, fin dall’epoca della loro prima pratica effettiva, era stato inventato uno strumento fondamentale, quello del bokken (木剣 – lama di legno) ovvero un bastone lievemente ricurvo, di noce o quercia, che tendeva a ferire, ma non uccidere l’avversario. Il quale successivamente si sarebbe trovato sostituito dall’ancor più efficiente e ragionevole shinai (竹刀 – bambù flessibile) costituito da un fascio di stecche del suddetto materiale, letteralmente incapace di arrecare lesioni gravi. Con il declino formale di un ideale, quindi, e l’insorgere di nuove tecniche belliche, il vero significato della mentalità samurai andò incontro a significativi slittamenti. Nell’epoca dei Tokugawa, oltre 100 anni dopo il momento immaginato in apertura, le antiche famiglie diventarono poco più che dei segni di riconoscimento, mentre il combattimento dei guerrieri itineranti, condotto per esprimere la superiorità di un dojo rispetto ad un altro, diventava l’unico sfogo di una classe oramai in declino. Finché ai giorni nostri, finiti il tempo delle spade, iniziò a diffondersi un concetto diverso per far prevalere la propria visione in combattimento. Sotto il segno degli pneumatici, mentre il rombo dei motori definisce il nuovo significato del termine Bushido ovvero il sentiero, o la strada (asfaltata) del samurai.

K-Soul è il nome del clan automobilistico preso in esame al termine del mese scorso da Noriyaro, grande appassionato di motori gaijin (di etnia e provenienza occidentale) che ormai da anni rappresenta la principale autorità di Internet nel campo più eclettico della cultura motoristica giapponese. Largamente fondata, come ormai tutti sanno grazie alla serie di film Fast & Furious, su un approccio per così dire onorevole alle curve, che prevede il posizionamento trasversale dell’automobile, mentre le ruote posteriori slittano liberamente grazie all’applicazione di una quantità generosa di potenza. Come fatto da questo gruppo di giovani, e non tanto giovani piloti, che grazie all’elaborazione momentanea di un’idea, seguita da un lungo periodo di perfezionamento, si propongono di offrire al loro mondo la versione su quattro ruote dell’originale bokken: praticare il drifting (o ドリフト – do-ri-fu-to) senza rischiare costantemente l’osso del collo, semplicemente perché le velocità raggiunte sono molto minori. Chiunque dovesse in effetti fare il suo ingresso nel circuito di Fuji mentre la squadra è in sessione, noterà in primo luogo qualcosa d’inaspettato: un insolito, impossibile e relativo silenzio. Finché raggiunti gli spalti, non finirà per trovarsi di fronte alla più surreale delle scene: un’ordinata sfilata di Daihatsu, Toyota e Mazda a trazione anteriore, con meno di 64 cavalli di potenza, che piroettano attorno al tracciato con un’orientamento trasversale simile a quello della tecnica del cinghiale del maestro Yamashira-no-Kami…

giappone

La potenza di una nave che non può essere affondata

Le storie degli antichi cavalieri giungono talvolta all’apice in questa maniera: il nostro eroe, circondato dai nemici del regno getta da una parte l’elmo ormai ammaccato e tira fuori dal suo fodero, finalmente, l’arma troppo forte che aveva giurato di non usare mai più. Perché protetta da uno spirito, o da un santo, e per questo costruita con acciaio meteoritico. Entrambi margini davvero significativi di miglioramento. Una spada che non può spezzarsi è sotto molti punti di vista, l’implemento bellico definitivo. Essa potrà penetrare oltre le piastre di un armatura come se fosse fatta di burro. Sarà in grado di deviare il colpo di mazze, alabarde o altre armi molto più pesanti, nonché meno maneggevoli di lei. In duello, devierà il colpo del nemico piegandosi per assorbirlo, per poi riprendere la forma pronta per il colpo successivo, come se non fosse successo alcunché. La ricerca di attrezzi equivalenti nella guerra moderna, storicamente, è stata spesso fatta oggetto di approfondite analisi scientifiche e tecnologiche. Nello scontro tra gli eserciti in divisa mimetica, dove il concetto dell’onore è ormai un lontano ricordo, sarebbero ben pochi a volersi privare di un simile vantaggio in battaglia: sommergibili che non possono essere individuati, aerei troppo rapidi per qualsivoglia intercettore, carri armati impossibili da penetrare tramite l’impiego di munizioni convenzionali. Un’ideale trasformabile, in base alle diverse circostanze d’ingaggio. Che potrebbe aver raggiunto l’apice, in campo navale, nell’epoca remota del 1909. Stiamo parlando di Fort Drum, la pseudo-imbarcazione più resistente che sia mai stata impiegata dall’esercito degli Stati Uniti ed in effetti, il mondo intero.

Teddy Roosevelt, che odiava questo soprannome, fu per molti versi il prototipico eroe americano: grande cacciatore, esploratore, naturalista e soldato, fino al giorno, nel 1901, in cui diventò il 26° presidente del suo grande paese. Ma prima di riuscirci, come molti dei suoi predecessori, avrebbe combattuto strenuamente, mettendo a rischio la sua sopravvivenza in guerra. Quella, nella fattispecie, ispano-americana, combattuta in merito a un tema ritenuto niente meno che fondamentale all’inizio del secolo scorso: l’indipendenza dell’isola di Cuba. Fu così che, in quello che Teddy avrebbe definito “il suo giorno più grande”, lo storico repubblicano guidò all’assalto la carica dei Rough Riders, l’anti-convenzionale e largamente autofinanziato reggimento dalla composizione estremamente eterogenea, lungo il ripido versante della collina di San Juan, 2 Km ad Est di Santiago di Cuba. Egli avrebbe raccontato con orgoglio questa storia nella sua autobiografia, descrivendola come la nemesi di un qualsiasi condottiero europeo: “Qualunque teorico l’avrebbe ritenuto impossibile. Attaccare il nemico ancora in possesso del suo morale e in posizione elevata, dietro formidabili fortificazioni. C’era solamente un modo in cui avrei potuto condurre quegli uomini alla vittoria. E quel modo era mettermi davanti e correre su per la [dannata] collina.” Storia più volte raccontata, ed elogiata nelle classi liceali, mentre comparabilmente molto meno ripetuta è la vicenda personale del suo successore nella carica suprema, quel William Taft che si era formato come politico in un campo totalmente differente. Avvocato, poi giudice, quindi membro di spicco dello stesso partito repubblicano che aveva mantenuto il controllo del paese a seguito dell’assassinio di William McKinley, 25° presidente, da parte di un anarchico al termine del conflitto ispanico-cubano. La prima cosa davvero importante che Taft fece per il suo paese, d’altra parte, avrebbe lasciato un segno estremamente duraturo nella storia dei protettorati d’Oriente: nominato da Roosevelt stesso come capo della Commissione per le Fortificazioni, fu inviato nel 1905 nelle Filippine, dove lo Squadrone Asiatico delle navi da combattimento americane aveva dovuto subire nel corso del conflitto la pressione congiunta delle flotte spagnola e tedesca, vincendo solamente dopo aver fatto fronte a significativi problematiche logistiche e mancanza di rifornimenti. “Mai più” giurò quindi l’allievo del formidabile Teddy, elaborando un piano del tutto privo di precedenti: la costruzione di una serie di forti costieri, armati fino ai denti, che nessun cannone nemico avrebbe potuto facilmente ridurre ai più miti consigli. Tra i quali, quello più formidabile sarebbe stato posizionato proprio sull’isolotto di El Fraille, nella parte meridionale della baia di Manila, non lontano da Corregidor. I tecnici nominati da Taft scelsero quindi, per il caso specifico, una soluzione resuscitata letteralmente dalle pagine della storia militare. Fatta saltare con la dinamite l’intera parte superiore di quel pezzo affiorante di barriera corallina, lo ricoprirono di cemento armato e piastre d’acciaio, creando il guscio più solido che fosse immaginabile da un uomo di marina. Per caso, o del tutto volutamente, il profilo risultante prese un aspetto idrodinamico e marcatamente navale, quasi volesse prendere il largo da un momento all’altro. L’unione tra installazione militare ed isola era ad un tal punto totalizzante, che in effetti non si capiva più dove finiva la natura, ed iniziava l’opera imprendibile dell’uomo.

La casa delle pietre che sussurrano ai giapponesi

Storicamente, Minamoto no Yorimitsu fu un guerriero appartenente alla famiglia del primo shōgun del Giappone, che lo aiutò a mantenere l’ordine viaggiando per il paese e scacciando i banditi sulla punta della sua spada. Ma nella letteratura del X secolo d.C, gli fu attribuito il nome poetico di Raikō, mentre si diffondeva la sua fama di grande cacciatore di demoni e uccisore di mostri di vario tipo. Molte delle storie degli yōkai, le variegate apparizioni folkloristiche per cui oggi resta famoso il suo paese di appartenenza, sono legate in qualche misura alle sue gesta, ai suoi racconti ed a quelli dei samurai che lo accompagnarono nelle sue imprese. Una di queste leggende narra di come il giovane guerriero del clan del Drago Azzurro formalmente noto come Suetake, uno dei Quattro Re Guardiani che formarono il suo seguito più fedele, incontrò un giorno una vecchia seminuda su una strada alla periferia di Kyoto. Il lineamenti della donna erano contorti dalla tristezza e i suoi occhi apparivano stranamente fissi nel vuoto. Nelle sue braccia, si trovava un neonato di una bellezza straordinaria, che si agitava e piangeva senza una ragione apparente. Con un movimento impossibilmente veloce, d’un tratto, la strana figura si avvicinò al samurai, e gli porse il bambino in fasce passandoglielo tra le mani. Quindi, senza un singolo suono, sparì. L’uomo restò a fissare la piccola creatura pensierosamente. Passarono i lunghi minuti, quindi ore intere, mentre qualcosa di strano iniziava a fare breccia nei suoi pensieri. Il bambino stava diventando sempre più pesante! Ad un tratto, smise di piangere e la sua pelle diventò color del granito. Era diventato, a tutti gli effetti, di pietra. Suetake si appellò quindi alla sua notevole forza spirituale, che gli derivava dall’addestramento ricevuto come onmyōdō (esorcista mistico) e getto via lontano il sinistro infante. Se non l’avesse fatto, oggi possiamo affermarlo con certezza, esso si sarebbe trasformato in un macigno che inesorabilmente lo avrebbe schiacciato, trasformandolo in una pietra abbandonata sulla via.

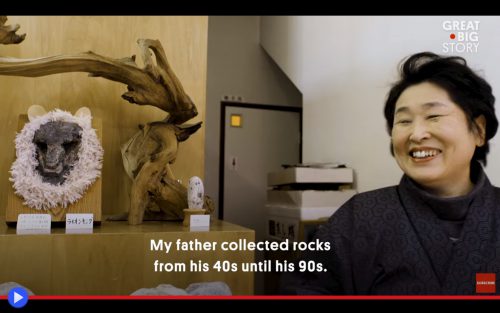

Ciò che abbiamo riassunto fino a questo momento è la leggenda dell’Ubume, lo spirito di una donna morta di parto. Ma non tutti gli esseri legati alla pietra, secondo le storie del popolo giapponese, sono così terribili e pericolosi. Un esempio di questo potrebbero essere i jinmenseki (人面石 ovvero letteralmente, pietre col volto di una persona) innocui spiriti di un kodama (folletto della foresta) o un mitama (antenato rimasto a guidare i viventi) che si sono ritrovati legati, loro malgrado, a uno degli innumerevoli ciottoli o pietre che potrebbero costituire i soprammobili della natura. Come tutti gli esseri sovrannaturali legati ad oggetti particolarmente antichi, quindi, queste entità hanno cambiato nei secoli la forma della loro pietrosa residenza terrestre. Affinché la stessa, un poco alla volta, iniziasse ad assomigliargli in qualche strana maniera. Oggi, nessuno può realmente dire che cosa guidi l’attività di collezionismo di Shozo Hayama, la donna di Chichibu nella prefettura di Saitama che da oltre 50 anni ha ereditato la passione del padre, continuando a curare l’unico museo al mondo dedicato al fenomeno dei jinmenseki. Ma chiunque faccia il suo ingresso nell’anonimo magazzino rurale all’interno del quale ha sede il suo mondo, dopo essersi premurato di prenotare la visita anticipatamente, non potrà fare a meno di restare colpito da ciò che si troverà dinnanzi al suo sguardo. Letteralmente due migliaia, o poco meno, di sassi che ti guardano dalle mensole, dietro le vetrine, su piccoli piedistalli disposti con fantastica precisione l’uno di fianco all’altro. Ti guardano perché, come apparirà fin da subito estremamente chiaro, ciascuno di essi possiede almeno un paio di “occhi”, il requisito minimo affinché si sviluppi nell’osservatore il sentimento della pareidolia. Quell’istinto, fondamentale per l’uomo primitivo, che permetteva di riconoscere i segni rivelatori di un possibile predatore in agguato tra l’erba o nella penombra. O di credere di vederlo, per sbaglio, anche quando non si trovava per niente lì. Sono secoli, o millenni, che la cultura popolare gioca con questa tendenza intrinseca, individuando la personificazione, e quindi la capacità d’intendere, di cose che la scienza ci dice essere inanimate. Ma un conto è la mera logica delle apparenze. Tutt’altra questione, le antiche storie portate in giro dal soffio del vento…

L’eccezionale origine della tinta color indaco giapponese

Avete mai avuto la sensazione, vestendovi prima di un importante colloquio di lavoro, di essere dei guerrieri che si preparano alla battaglia? Si tratta di un’associazione di pensieri tutt’altro che rara, quando si considera il ricco repertorio dell’immaginario fantastico contemporaneo. Attraverso cui, la camicia può diventare una sorta di cotta di maglia, mentre la giacca è la corazza in piastre d’acciaio che protegge i valorosi nel caos della mischia. La borsa con il curriculum, facente funzioni di scudo durante uno stringente duello ed infine la cravatta… Avrete di certo notato quella forma suggestivo, in grado di riprendere ed enfatizzare la linea di una spada appartenente al Medioevo europeo. Personalmente, non credo affatto si tratti di un caso. Ma le sfide della vita non iniziano e finiscono con questa specifica circostanza. Poiché prima di allora, ciascuno di noi ha dovuto affrontare l’ambiente scolastico e universitario, dove l’abito formale era facoltativo, eppure vigeva un altro tipo di standard autoimposto nell’abbigliamento dei giovani. Valido estate e inverno, con la pioggia e con il sole. Essenzialmente unisex, benché i due generi spesso finiscano per preferire un taglio specifico che si adatti alle forme del loro corpo. Sto parlando di loro: i blue jeans, il capo di vestiario inventato nel 1871 da Jacob Davis, per poi essere brevettato due anni dopo assieme all’imprenditore statunitense Levi Strauss.

Potrebbe perciò stupirvi come, assai prima dell’invenzione del color indaco moderno, usato per tingere il tessuto denim a partire da un simile momento di svolta della moda contemporanea, quel particolare colore fosse stato associato proprio ad una celebre casta di guerrieri: niente meno che i samurai giapponesi, cultori di un’ideale di vita e una particolare visione del mondo secondo cui persino la morte era accettabile, prima del disonore. La triste dipartita, ma non lo stato di malattia o sofferenza, che avrebbero impedito al guerriero di assecondare adeguatamente il volere del suo signore, partecipando alle successive campagne militari. Ragione per cui, sotto le protezioni in metallo, stoffa e legno di bambù dell’armatura tradizionale, era l’usanza del tempo indossare un capo color indaco, la cui particolare tintura si riteneva potesse difendere il corpo dalle infezioni delle eventuali ferite inferte dal proprio nemico. Si trattava di un potere magico in qualche modo razionalizzato, derivante dal prestigio di una lunga e costosa lavorazione, alla base di una tonalità che non tutti potevano permettersi, benché fosse intrinsecamente legata all’artigianato del territorio. Quello che non tutti sanno infatti è che la tintura dell’indaco, ancor prima dell’odierna combinazione chimica tra benzene, formaldeide e acido cianidrico (tutte sostanze non proprio benefiche per la salute umana) derivava effettivamente da una serie di piante nella fattispecie appartenenti, per l’appunto, al genere delle Indigofere. Originarie in massima parte dell’India, alcune regioni dell’Africa e del Sud-Est Asiatico e di cui si fece un commercio assai redditizio per l’intera epoca rinascimentale. Verso molti paesi ma non il Giappone, che già possedeva una valida alternativa: la Polygonum tinctorium o persicaria tinctoria, importata sull’arcipelago probabilmente già dai tempi della dinastia cinese degli Zhou (1045-771 a. C.) e coltivata soprattutto, con invidiabile successo, sull’isola meridionale dello Shikoku, nell’area della prefettura di Tokushima. Questa pianta, nota localmente col termine di sukumo, fu alla base di una tradizione artigianale che si estende per molti secoli, in grado di raggiungere il suo apice verso l’ultima parte del XV secolo, quando nel corso delle sanguinose guerre civili da cui emerse la lunga pace degli shogun Tokugawa, iniziò ad essere piuttosto frequente la vista dei samurai sul campo di battaglia vestiti in parte, o completamente di colori tendenti al blu. Pensate ad esempio alle figure storiche di Date Masamune, con il suo elmo recante l’astro lunare, e l’armatura di un azzurro intenso. O all’armatura cornuta di un indaco lucido di Uesugi Kenshin, il signore della guerra ribelle che fu la nemesi prima del grande Takeda, poi di Oda Nobunaga in persona, che secondo alcuni avrebbe sconfitto, se non fosse stato per la malattia che l’avrebbe condotto alla morte. Le piante, si sa, non possono curare tutti i malanni. Ma a seguito di un’adeguata lavorazione, possono far molto per migliorare la qualità della vita degli umani…