Fondamentale tratto dominante nel carattere degli appartenenti alla tribù Arini, parte della famiglia tassonomica che include la maggior parte delle specie tropicali di “veri” pappagalli, risulta essere un profondo senso dei pericoli e delle ricompense. Per uccelli tanto imponenti e maestosi, il cui complicato ecosistema natìo, le foreste dell’America Meridionale, comporta comunque significativi attacchi da parte dei potenziali predatori, dalla picchiata fatale di un rapace all’agile balzo del giaguaro, sino all’assalto occasionale di scimmie particolarmente affamate o dispettose. Il che ha fatto, di tali volatili caratterizzati da fantasiose armonie rosse, gialle, verdi e blu, la perfetta personificazione piumata della prudenza, rendendo favolosamente rara l’occasione di vederli posati per lunghi periodi durante il giorno, lontano dai propri nidi o fori protettivi nel tronco degli alberi secolari. Fatta eccezione per una singolare, reiterata casistica, talmente diffusa da aver dato i natali negli ultimi anni a una particolare forma di bird watching estremo, capace di portare lo sguardo di tutti coloro che vantano un qualche tipo d’interesse in materia al cospetto di letterali dozzine, se non addirittura centinaia di questi esseri, temporaneamente assembrati a stretto contatto in un singolo luogo dall’evidente quanto palese vulnerabilità: l’affioramento di argilla su un lieve declivio chiamato in lingua spagnola collpa, o un’equivalente assolata radura totalmente priva di nascondigli.

E tutto questo per compiere uno specifico, quanto essenziale gesto: prelevare con le zampe dei piccoli grumi di fango minerale, da trasportare fino ai rami più alti degli alberi vicini. Prima di aprire il becco ricurvo e iniziare, pensierosamente, a trangugiarne quantità significative. Si tratta di geofagia: l’abitudine, in effetti tutt’altro che rara nel mondo animale, consistente nell’assumere come parte della propria dieta del materiale del tutto inerte, con il più vasto ventaglio di possibili finalità. Vedi il caso, nell’universo volatile e anche nel caso di plurimi pappagalli, della costituzione del ventriglio o mulino gastrico, ovvero uno spazio all’interno dell’apparato digerente in cui il bolo alimentare possa essere letteralmente sminuzzato, dall’alta quantità di sassolini e ghiaia derivanti da un così ancestrale istinto. Ciò detto pappagalli come gli Ara possiedono un becco particolarmente affilato ed efficiente, quasi a livello di una vera e propria dentatura, nel preparare al processo digestivo la frutta, i fiori, il nettare e il resto dei materiali vegetali del resto particolarmente teneri, che sono soliti assumere come parte della propria dieta nell’habitat naturale di provenienza (fatta eccezione per alcune tipologie di semi legnosi, che del resto schiantano fragorosamente grazie a una così raffinata arma evolutiva). Il che ha portato, per lungo tempo, gli scienziati ad interrogarsi su quale, in tutta sincerità, potesse essere l’obiettivo perseguito nel corso di questi celebri pranzi a base di terra rossiccia. Tanto che prima di entrare nel merito della questione, possiamo dare spazio all’usuale quanto drammatica premessa. Secondo cui, ancora oggi e nonostante i notevoli progressi compiuti dai metodi d’approfondimento accademico, persiste innegabilmente qualche significativo grado di mistero…

argilla

Il mistero culinario del sale di bambù coreano

Una gemma frastagliata di un profondo viola cristallino. Ci appoggi la lingua e ne senti il gusto salato. Mmmh, che strano sapore. Ehi, tu: si, sto parlando a te. Vorresti vivere per sempre? Sconfiggere 100.000 malanni? Ti piacerebbe prolungare la tua esistenza fino al raggiungimento di uno stato d’immota solidità, come l’oscura presenza dei picchi che svettano sulla cordigliera del Diamante? Osservare e confrontare il moto dei pianeti con l’ennesimo passaggio di una stella cometa, dall’interno di una caverna rivolta a Ponente? Certo, occorrerà fare qualche sacrificio. Dovrai prima di tutto diventare un eremita un po’ pazzo che scrive bizzarre poesie, incapace di definire il senso dell’attimo presente (questo è praticamente essenziale). E dissetarti esclusivamente soltanto l’impiego di un elisir a base di giada in polvere e funghi pseudo-velenosi, secondo quanto insegnati dagli antichi saggi della Cina continentale. Oppure, senti l’alternativa: potresti spostarti in quella penisola che confina con il Mar del Giappone, oggi divisa, e che forse mai riuscirà a ritornare un tutt’uno. Ma che ben conosce la logica di esseri straordinariamente longevi, la cui ricchezza materiale, e status, si suppone li abbia dotati di capacità al di sopra dell’umano.

Esistono essenzialmente due luoghi, che mantengono particolarmente vivo il legame con la tradizione del Jugyeom, uno degli ingredienti considerati maggiormente benefici dal vasto sistema di credenze gastronomiche e medicinali della cultura dell’Estremo Oriente: il tempio di Gaeamsa nella parte centro-meridionale del paese, in prossimità del parco nazionale di Byeonsan-bando, e l’azienda Korea Bamboo Salt Corp, situata ad Hagyonaebaek-ro, nella provincia del Gyeongsang. Questi due poli in contrapposizione, quasi diametralmente opposti nella loro ricerca di un accrescimento spirituale nel primo caso, e nella commercializzazione coscienziosa di una preziosa risorsa con innegabili finalità di lucro nel secondo, si trovano tuttavia perfettamente d’accordo dal punto di vista di un singolo aspetto: l’impiego di metodi rigorosamente in linea con la tradizione. Perché, poco ma sicuro: non sarebbe davvero possibile realizzare il sale di bambù a partire da un approccio puramente industriale. Ed anche se ci si riuscisse, poi non sarebbe di certo la stessa cosa. C’è questa diffusa credenza, nei paesi a matrice culturale Taoista e Confuciana, che l’impegno profuso nella creazione di un qualcosa gli doni un meritevole valore aggiunto, come un potere mistico che gli permette di svolgere la funzione per cui era stato concepito. Ma potremmo anche chiamarla una certezza riconfermata nei secoli di storia. Mangiare in un certo modo, astenersi da taluni attività per prolungare la propria vita: non è forse anche questo, il messaggio che riceviamo anche dalla società scientifica moderna? Così perennemente totalizzati, dai crismi dell’industrializzazione e il sovvertimento delle nostra relazione innata con la natura, noi che oggi tendiamo a riporre maggiore fiducia nei principi attivi prodotti in laboratorio, piuttosto che nella sapienza dei nostri distanti predecessori. Ottenendo di sicuro risultati largamente preferibili, nel caso di gravi afflizioni e malattie. Ma chi può dire, realmente, che cosa sia la prevenzione…

Si potrebbe tendere a pensare, in maniera automatica, che la leggendaria sostanza in oggetto venga in qualche maniera estratta dalla pianta, un po’ come avviene con lo zucchero dalla canna, o la barbabietola. Ovviamente, in quel caso non sarebbe del vero e proprio “sale”. Niente di più distante dalla verità. Così varcando le auguste sale dedicate al sapere e le opere di Buddha,oppure il capannone creato dal sogno del Dr. Kim Il-hoon, l’uomo che per primo brevettò questa prassi antica di 1000 o più anni, è possibile assistere alla stessa scena attentamente codificata nei testi di un sapere lontano: cumuli, e cumuli di solidi virgulti, tutti all’incirca della stessa età e dimensione, vicino a sacchi di sale marino (rigorosamente proveniente dalle coste occidentali del paese) argilla e cataste di legno di pino coreano. Nella maniera in cui tutto ciò si combina, attraverso una precisa serie di passaggi, è contenuto il segreto dell’intera, preziosa questione.

I misteri delle brocche sibilanti peruviane

Prima della colonizzazione da parte degli spagnoli, prima della problematica scoperta dell’intero continente da parte del Navigatore genovese con l’appoggio dei regnanti di Castiglia, ancora prima dell’impero sconfinato degli Inca, civiltà delle montagne in mezzo alla foschia del tempo, le variegate ed ineguali terre che si estendevano tra il meridione del Messico ed il settentrione del Perù erano abitate da innumerevoli culture indipendenti, ciascuna latrice di una diversa religione, forma di governo e visione del mondo. Genti come i Mochica (I-VII sec. d.C.) costruttori di alte fortificazioni, che seppellivano i potenti assieme ai loro servitori più fedeli. O gli Huari (VI-XII) coi loro terrazzamenti agricoli sulle pendici andine e i raffinati manufatti in legno duro e tessili di vario tipo. Per non parlare degli antichissimi Vicus della regione di Piura, che li precorsero tutti (1000-200 a.C.) abili nel lavorare la ceramica, il rame e l’oro. Popoli estremamente diversi, ma uniti da un singolo suono ricorrente, o per meglio dire, un’armonia di vocalizzazioni estremamente riconoscibili e caratteristiche: quelle dello huaco silbador, un particolare tipo di strumento musicale, oggi concettualmente più affine ad una certa categoria di oggetti mistici e curiose, usato in circostanze oggi largamente ignote, ed in merito al quale gli etnomusicologi hanno collezionato la più vasta serie di teorie. Ma prima di entrare nel merito, sarà meglio mostrare ciò di cui stiamo parlando.

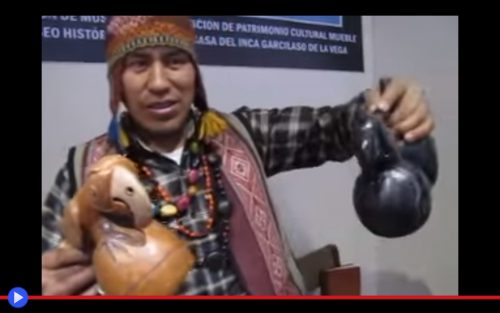

Per fortuna ne abbiamo la perfetta opportunità, grazie a questo video con protagonista l’esperto peruviano Jose Vitancio Umeres, realizzato in occasione dell’inaugurazione di una mostra del 2012 presso il Museo di Machu Picchu a Cusco, evento per il quale gli era stato chiesto di approntare una postazione dimostrativa a vantaggio dei visitatori, da cui divulgare il risultato di tanti anni di studio, collezionismo ed approfondimento: ovvero un’intera collezione di replicas degli antichi fischietti della sua nazione, creati a partire da alcuni dei più celebri esemplari custoditi nei musei, ma anche sulla base delle sue ipotesi di quanto ed in che modo questi avrebbero suonato al tempo stesso della loro costruzione. E ce ne sono di diverso tipo, da quello più antico e semplice, simile a una bottiglia con due cannule contrapposte, concepita per il soffio d’aria diretto da parte dell’utilizzatore, alla versione più caratteristica e famosa di questi luoghi, detta negli ambienti rilevanti il fischietto ad acqua. L’effetto del suo funzionamento, se osservato per la prima volta, può facilmente lasciare basiti: l’archeologo sperimentale solleva dunque uno di questi oggetti, composto da due recipienti in argilla chiusi uniti da un singolo tubo, l’uno dei quali raffigura l’immagine a tre dimensioni di un lupo con la bocca aperta. Quindi lo inclina in avanti. Del tutto spontaneamente, mentre i presenti trasaliscono visibilmente, dalla testa dell’animale scaturisce un profondo ululato, molto più realistico di quanto si sarebbe potuto ritenere possibile. E questo, senza che sussista la necessita di usare alcuna cannula per introdurre l’aria polmonare. Ma le sorprese non finiscono qui. Perché terminato il primo ascolto, Vitancio Umeres appoggia il cane e prende in mano un altra doppia bottiglia, questa volta con la forma estremamente vivida di un pappagallo. Al primo accenno d’inclinazione, questa suona con un sibilo intenso. Mentre al momento in cui viene piegata nell’altro senso, mentre un dito viene messo presso un’apertura apposita, si sviluppa un suono tremolante, straordinariamente simile al richiamo dell’uccello dalle piume colorate. Cosa mai sta succedendo? Com’è possibile tutto ciò? Che le bottiglie in questione racchiudano davvero, come vorrebbe la diceria popolare, gli spiriti degli animali stessi, richiamati sulla base del bisogno da innumerevoli generazioni di sciamani e guaritori? Ebbene, ciò è indubbiamente possibile, se si sceglie di attenersi a un sistema delle cose che si basa sul sentimento, piuttosto che la puntualità scientifica. Mentre per chi preferisce attenersi alle spiegazioni più prettamente tecniche, tutto appare finalmente chiaro alla visione in trasparenza di uno di questi strani oggetti…

Come creare una sfera di terra giapponese

Per chi è alla ricerca di un nuovo hobby. Per chi ha una mensola vuota sul camino. Per chi ha il giardino. E tempo, voglia, predisposizione, di accovacciarsi per raccogliere qualche manciata di comune vecchia terra, la cara polvere del suolo. Allo scopo di…Mettiamola in questo modo: nella perenne e articolata ricerca del perfetto manufatto decorativo, ovvero un oggetto degno della nostra ammirazione e spazio casalingo sopra i mobili, troppo ci lasciamo dirigere dal gusto e dalla concezione collettiva! Perché esistono parametri “oggettivi” come l’antichità, il valore dei materiali, la finezza estetica di quanto siamo a valutare. Ma non è forse vero che nell’epoca del puro ed assoluto soggettivismo (io, io, io nerd, io neet, otaku, surfista, vegano…) disponiamo ormai degli strumenti tipologici e mentali per trovare quello che ha importanza per noi, e porlo su di un piedistallo che tutto sovrasta? I giapponesi, dopo tutto, questo l’avevano in qualche maniera intuito. Ed è per questo che si erano industriati, fin da tempo immemore, ad insegnarlo alle loro più giovani generazioni. Passando attraverso, tra le tante cose, ad un’arte semplice, oppure gioco che dir si voglia, definito dello hikaru dorodango (光る泥だんご), letteralmente: lo gnocco splendente di fango. Oggi questa tecnica, diventata internazionale, viene insegnata al popolo di Internet da numerosi siti e portali dal vario grado di specializzazione, soprattutto in forza della sua relativa semplicità realizzativa, ma anche per la bellezza del prodotto finale, che si è potenzialmente dimostrato degno di trovare posto nel tokonoma (床の間) familiare, la nicchia al centro della stanza in cui si accoglie un ospite, dinnanzi ai più bei tesori della propria casa.

Il più famoso produttore occidentale di dorodango è senza dubbio Bruce Gardner di Albuquerque, nel New Mexico, che a partire dal 2002, a seguito della lettura di un articolo sulla cultura giapponese della rivista TATE, scritto da nientemeno che il famoso autore fantascientifico e saggista William Gibson, decise che avrebbe iniziato a vagare per i molti deserti sabbiosi del suo stato. Ritrovando, e quindi raccogliendo, i più diversi tipi di sabbie colorate per mettere in pratica la tecnica che consiste, essenzialmente, nel compattare quanto di dovuto, renderlo massimamente sferoidale, quindi procedere a una speciale tecnica di disidratazione e lucidatura, fino all’ottenimento di un qualcosa che sia, al tempo stesso, umile e perfetto. Qualità che Gibson, in effetti, nominava solamente di sfuggita, come tenue strumento metaforico per definire l’auto-isolamento delle nuove generazioni nipponiche. Nonché una vera dimostrazione terrena, se mai ce n’è stata una, dei meriti della meditazione e dello Zen. È tuttavia indubbio come da questo recente video del National Geographic, che mostra il fenomenale risultato del suo lavoro, sia difficile desumere alcun tipo d’informazione procedurale o effettivo segreto dell’artista. La terra, se semplicemente raccolta ed appallottolata, come potrete facilmente immaginare (o provare) non dimostra certo questa innata capacità di coesione e quindi, predisposizione alla lucidatura. Un approfondimento, dunque, viene reso estremamente necessario.

La moderna versione dello hikaru dorodango (nella pronuncia, è importante che la “h” iniziale sia aspirata) rinasce essenzialmente dagli studi e dalle pubblicazioni del professore di psicologia e ricercatore Fumio Kayo dell’Università di Kyoto, che nel 2001 pubblicò un famoso articolo sull’argomento. In cui egli narrava, in modo alquanto affascinante, del periodo trascorso collaborando con un asilo, all’interno del quale aveva interagito e giocato con i bambini, ritrovandosi a intraprendere, su precise istruzioni dell’insegnante, l’apparentemente semplice tecnica dello gnocco di fango. Scoprendo quasi subito come, per la mente dei giovani creatori, simili oggetti diventassero immediatamente preziosissimi, alla stregua di ninnoli acquistati a caro prezzo, e il modo in cui per ciascuno di loro, la propria creazione apparisse essenzialmente perfetta. Persino nel caso in cui essa fosse tutt’altro che tonda. Nonostante il duro impegno, tuttavia, il Prof. Kayo racconta di non essere riuscito, in un primo momento, a raggiungere la compatta lucentezza della palla creata dal suo collega locale, ricavandone un cruccio che l’avrebbe accompagnato fino al suo ritorno nel dipartimento all’università. Iniziò così un periodo di approfondito studio, da parte sua, completo di numerosi esperimenti e addirittura dell’impiego di un microscopio per studiare la superficie delle sfere, al fine di elaborare un metodo creativo delle migliori palle splendenti che non fosse più soltanto il frutto dell’istinto e dell’esperienza, ma che tutti potessero apprendere attraverso una serie di semplici passaggi. Tale sistema, ad oggi, risulta ancora ufficialmente pubblicato sul suo sito personale all’interno del portale dell’università…