In un momento imprecisato della storia complicata d’interrelazione tra il bisogno agricolo di continuare a produrre, e l’umano apprezzamento per l’ordine e la chiarezza d’intenti, fu determinato che proficua fosse l’esistenza di uno spazio percorribile, tra gli alberi capaci di contribuire alla raccolta gastronomica di frutta o altri prodotti utili alla società contemporanea. Ciò in quanto l’effettiva raccolta dei suddetti, praticata a mano fin da tempo immemore, ad oggi era possibile mediante l’utilizzo di apparati veicolari pesanti, i quali come da copione possiedono una massa ingombrante, traendo un beneficio inusitato dalla misurabile presenza di un sentiero preciso. Una “strada” se vogliamo, ma del tipo non soltanto disegnato a terra, bensì capace di poter contare su uno spazio soprastante aperto verso il cielo, ove scoiattoli volanti potessero spiccare il volo, al pari dei potenti refoli per cui trova l’impiego il vetro sul davanti di una valida cabina del guidatore. Uomo, macchina, robot se siamo in condizioni funzionali chiaramente collaudate, giacché dove le braccia organiche non possono arrivare, tutt’altra storia è quella che coinvolge arti pneumatici motorizzati, possibilmente con al termine potenti falci rotative, oppur la ragionevole approssimazione di un rasoio per la potatura dei giganti verdeggianti che sovrastano le nostre teste impietose.

Ecco, allora, la ricorrente divulgazione su Internet, guidata fino a meta dalla cosiddetta rule of cool (perché tutti amano le cose avveniristiche ed impressionanti) di maestose mostruosità impiegate nel settore agricolo, come trattori con appositi strumenti o veicoli creati ad-hoc, fatti marciare lietamente mentre svolgono lo scopo per cui hanno raggiunto la fase costruttiva finale. Ultimo caso rilevante, l’ampio successo attribuito su Reddit ed innumerevoli luoghi collaterali online, a quello che il pubblico parrebbe aver accumunato al celebre robot da combattimento videoludico Metal Gear, nei fatti una macchina di potatura con apparenti personalizzazioni di proprietà di un agricoltore ignoto. Mezzo dall’aspetto corazzato e vagamente post-apocalittico, grazie alla griglia che protegge l’abitacolo, presumibilmente dall’inevitabile caduta dei rami. Giacché sopra il corpo ridipinto con l’immagine di un ghigno di lupo, ammesso e non concesso possa anche trattarsi di uno squalo, oscillano due attrezzi su strutture da angolo, composti da veri e propri arti rotanti con seghe circolari alle rispettive estremità. Per un effetto complessivo particolarmente terribile, soprattutto dal punto di vista del cameraman responsabile, apparentemente situato a pochi metri dal passaggio del trattore infernale. Per la solita tendenza umana a sottovalutare il pericolo, ogni qual volta ci si trovi a viverlo nel proprio quotidiano praticamente da mattina a sera…

alberi

Le astute traiettorie che proiettano serpenti oltre le porte del Paradiso

Indubbiamente le foreste del Sud-Est asiatico sono divise dalle traiettorie d’innumerevoli creature scollegate dai pesanti limiti connessi alla difficile questione della gravità. Scoiattoli, lucertole oltre agli uccelli e insetti d’altri luoghi e si, persino rettiliani abitatori della cima di quegli alberi, gli oblunghi esseri carnivori che l’evoluzione sembrerebbe aver creato per riuscire a dominare anfratti angusti e l’ingombro territorio in mezzo a sterpaglia, foglie, radici ove nascondersi e giacere in agguato. Ma sapete cos’altro offre anonimato quando viene l’attimo di prepararsi a ghermire la preda? La distanza. E come sappiamo di gran lunga troppo bene, c’è un modo migliore di ogni altro per attraversarla. L’attimo sfrenato in cui si lascia indietro il punto dove i piedi toccano il terreno. Compiendo l’ulteriore passo, verso il vuoto e l’infinito. Eppure osservando all’opera il Chrysopelea ornata d’India, Vietnam, Cina, o una qualsiasi delle altre quattro specie meno comuni appartenenti allo stesso genere, la tipica impressione può sembrare quella di stare vedendo le conseguenze di un incidente; non c’è molto di aggraziato, simmetrico e dinamico del comportamento di simili rettili in volo. Mentre si agitano e contorcono a parecchi metri da terra, avendo lasciato la sicurezza di un ramo sopraelevato con l’apparente quanto inevitabile destino di precipitare al suolo. Finché nel prolungarsi di quell’attimo che tende alla catarsi, la parabola pare allungarsi ancora, e ancora fino all’estensione massima di una ventina di metri. Con l’ideale linea tratteggiata al passaggio dell’animale diviene simile al balzo di Icaro, fermamente intenzionato a lasciarsi alle spalle l’intricato carcere della bestia muggente. Un’operazione, in altri termini, già lungamente collaudata e che parrebbe trarre il più ampio beneficio dalla particolare configurazione fisica dell’affusolato protagonista, le cui molte costole ampiamente mobili possono allargarsi rispetto all’asse dello scheletro centrale. Cambiando ed appiattendo il suo profilo. Verso la creazione di un perfetto foil aerodinamico non dissimile da quello di un velivolo creato dall’uomo. Ciò benché si sappia già a partire dal 2005, grazie a uno studio pubblicato da Socha, Dempsey, LaBarbera, che la questione risulta essere molto più complessa di come appare. Laddove un fedele modello in plastica della creatura, lanciato in posizione inerte da un punto sopraelevato, si è semplicemente capovolto, precipitando rovinosamente a molti metri dal bersaglio ideale. Permettendo di comprendere come le molte mosse inesplicabili dell’originale, soltanto in apparenza casuali, avessero in realtà uno scopo cinetico estremamente funzionale all’obiettivo di riferimento…

L’artista che ha trafitto la foresta usando strali del pensiero anticonformista creativo

La più potente macchina di annientamento del contesto è Internet: attraverso ricondivisioni, gruppi di discussione, anti-librerie e fake-news le circostanze vengono ignorate o sovrapposte, nel superamento delle utili ma restrittive norme di causa ed effetto. Con un punto di vista variabile adeguato all’intento dell’intermediario, taluni soggetti si trasformano in visioni stranianti le cui caratteristiche derivano dal volgere degli attimi, l’inarrestabile ma poco significativa progressione dei momenti. Approccio particolarmente problematico, per l’ambito già fuori dal quotidiano dell’arte. Così visioni di portali ricavati nella prospettiva di una foresta, con perforazioni circolari tra il sottil velo geometrico dei rami, tornano periodicamente a propagarsi da un settore all’altro della sfera digitale, offrendo un’opportunità alla gente di sperimentare con la scrittura creativa. “Certamente trattasi di vie d’accesso per il regno fatato!” afferma qualcuno, No. “È chiaramente colpa di un’arma energetica impugnata dalle misteriose civilizzazioni ultra-mondane.” Risponde anonima la controparte. Quasi come se l’attribuzione a mano umana del bizzarro fenomeno potesse privarlo in qualche maniera della propria unicità, rendendolo il semplice trastullo di un eclettico giardiniere. Il che poi costituisce a pieno titolo, ed al tempo stesso molto vagamente, l’esatto intento e pratica dell’artista finlandese Antti Laitinen, costruttore con forbici e corde di un universo in cui nulla sembra capitare per una ragione precisa, ma piuttosto generando mistiche impressioni “latenti” che poi costituiscono uno dei pilastri sottovalutati di noi moderni. Sempre mantenendo quel rapporto privilegiato ma in diretto conflitto con la Natura, che tanto è stato posto al centro della discussione, sia pur slegata dai suoi metodi creativi, durante l’implementazione metabolica di questa serie nel grande flusso digestivo del Web. Il cui titolo in lingua inglese, Broken Landscapes (Paesaggi Spezzati) poco fa per identificare l’effettiva nazionalità dell’autore, proveniente dalla fredda terra di Finlandia, dove ogni albero mantiene il marchio sacro dell’antico Dio creatore, Ukko delle forze primordiali che congiungono il Cielo e la Terra. La cui furia largamente menzionata nel Kalevala, senza alcun dubbio, non avrebbe potuto fare di meglio che scagliare l’improvvido Kamehameha che nessun materiale appare in grado di arrestare prima dell’infinito. O di più terribile, se osserviamo la questione dal punto di vista dello scoiattolo in cerca di un passaggio tra i recessi dell’alta canopia, come dell’uccello che nidifica alla convergenza dei rimossi rami. Il che in un certo senso, potrebbe costituire proprio l’obiettivo critico & poetico di questo artista di fama internazionale…

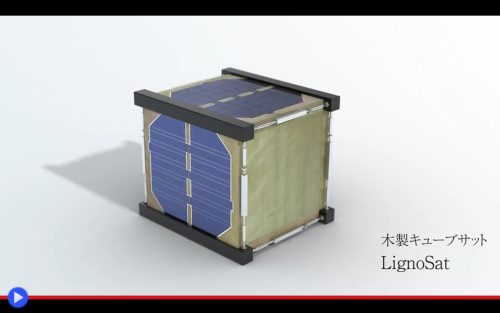

Nuove vie di accesso al cosmo dietro l’orbita del primo cubo in legno spaziale

È un assioma totalmente giapponese, l’interpretazione del gesto artigianale che può raggiungere sostanzialmente la perfezione. Grazie all’esperienza individuale, soprattutto, ma anche le precise soluzioni tramandate lungo il correre delle generazioni, da maestro ad apprendista, come più importante eredità tangibile di antiche ed importanti linee di sangue (o d’adozione). Proprio per questo è soprattutto nel contesto culturale di quell’Arcipelago, che determinati tipi d’oggetti costruiti raggiungono un livello di nobiltà e costo notevolmente del tutto sproporzionati ai loro contesti d’impiego, soprattutto se connessi a loro volta all’operato di altre personalità sapienti: vedi le preziose forbici da giardinaggio, i pennelli da calligrafia, i coltelli da cucina… E forse proprio questo campo delle lame, più di ogni altro, vede l’utilizzo di singole parti o materiali con un’importanza pari o addirittura superiore al risultato finale, sia nelle modalità di presentarsi che nei materiali utilizzati. Il prezioso acciaio bianco del Giappone, più volte ripiegato come quello di Damasco, laddove parimenti celebrato è il tipo di sostanza frutto di foreste usata per la costruzione dell’impugnatura. Idealmente il frutto di alberi del genere honoki, ovvero appartenenti alla specie Magnolia hypoleuca, con stimate capacità di resistere all’usura e la contaminazione da parte di agenti esterni. Anche se nessuno avrebbe mai pensato, prima dell’ultima mezza decade, che potesse egualmente presentarsi come impervio alle problematiche dello SPAZIO esterno.

È il tipo di notizia che riesce a presentarsi, tra l’ennesimo tragico bollettino di guerra ed il ritorno ad epoche politiche che credevamo ormai accantonate, non mancando di strappare almeno l’ombra di un sorriso da chiunque abbia mai scrutato il cielo con un senso di curiosità ed avventura, l’ambizione a poter vivere nell’epoca in cui finalmente, grandi misteri possano essere svelati a beneficio dell’umanità divisa: l’Università di Kyoto, rappresentata dal suo portavoce e professore di discipline sinergiche spaziali, nonché ex-astronauta Takao Doi, annuncia di aver completato il primo lancio nello spazio di un satellite spaziale costruito principalmente in honoki. Non ancora un colossale apparato per le telecomunicazioni, s’intende, bensì un cubo di 10 cm di lato e non più di 2 Kg creato sulla base delle linee guida del progetto CubeSat, così come delineate nel remoto 1999 dal prof. californiano Jordi Puig-Suari, al fine di permettere a studenti o associazioni di spedire i propri esperimenti fino all’ultima frontiera dei nostri giorni spropositati. Un DADO ligneo, nello SPAZIO, dunque. Possibilità infinite…