Nel paese dei non-vedenti l’uomo con un occhio solo è Re ma in particolari circostanze, egli non avrà bisogno neanche di tal singolo strumento per l’acquisizione della conoscenza. Potendo disporre di un naso abbastanza funzionale ed ovviamente, la personale dotazione di una quantità appropriata di potente veleno. L’arma iconica del predatore, nella stragrande maggioranza degli artropodi ma non il rilevante phylum, trovandoci di fronte ad un sovrano che costituisce l’essenziale, inappellabile rappresentante dei crostacei, come granchi, aragoste e quegli stessi gamberi costituenti l’essenziale parte della sua della sua dieta. Ma il remipede non è mai stato preoccupato di essere paragonabile ai suoi simili, in primo luogo perché ha una forte tendenza all’individualismo esistenziale, e d’altra parte in quanto si presenta come un verme di caverna non più lungo di 25-30 millimetri. Il che non sembrerebbe in alcun modo averlo reso svantaggiato all’antico evento primordiale di distribuzione delle zampe, se è vero che tende a possederne almeno una settantina al raggiungimento dell’età adulta, quando i segmenti che compiono il suo corpo possono venire contati a dozzine. Ecco ciò di cui stiamo parlando, essenzialmente: l’estetica e superficiale corrispondenza di un millepiedi, ma trasferita come per magia nelle profondità delle caverne carsiche vicine al mare, dei sistemi anchialini messicani. Questo il centro dell’areale della specie Xibalbanus tulumensis, fatta oggetto di un importante studio pubblicato a fine luglio da studiosi dell’Università di Colonia, sulla rivista scientifica BMC Biology con l’argomento delle “Varianti della xibalbina capaci di inibire i canali neurologici PKA-II 2d Erk1/2”. Connessioni nervose di primaria importanza, in altri termini, nell’organismo umano come qualsiasi altro, il che tende a dare una collocazione valida a queste creature nel teatro della farmacologia contemporanea. Potendo svolgere funzione ideale di principi attivi negli antidolorifici o cure possibili di gravi condizioni del cervello umano. Tutte questioni al mero stato di correnti ipotesi, senz’altro, eppur capaci di portare nuovamente sotto i riflettori queste insolite creature sia dal punto di vista tassonomico che il proprio particolare stile di vita, conforme ai crismi della cosiddetta stygofauna, o biosfera di cui fanno parte gli esseri acquatici nati e vissuti nelle remote profondità della Terra. Capaci di muoversi con sinuosa pervicacia ed una velocità non trascurabile, proprio grazie all’agile configurazione delle loro zampe corte e tozze, dalla funzione paragonabile a quella di altrettante pagaie possedute da un ipotetico sottomarino ad energia muscolare. Nient’altro che il secondo punto cardine, di una strategia che mette la sopravvivenza sopra un piedistallo, anche a costo di dover catturare laboriosamente prede rare ed altrettanto preziose, iniziando a digerirle già dal primo morso, infuso del potere di paralizzare e al tempo stesso dissolvere i tessuti viventi. Come fatto dalle mosche o dai ragni…

sottosuolo

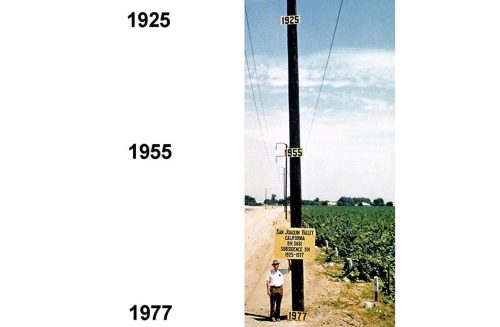

L’Eden che sprofonda verso l’Ade per far soldi con le mandorle di valli californiane

In un’immagine che ha circolato lungamente sui settimanali, per poi diventare un classico sul tema dell’ambientalismo negli ambienti di Internet, un agente dei servizi territoriali statunitensi è stato fotografato di fronte a un palo della luce nella Central Valley Californiana. Un cartello appeso ad esso, coadiuvato da una serie di indicatori cronologici che ne marcano le altezze successive, spiega come l’altitudine di tale oggetto indichi il livello del terreno attraverso il trascorrere degli anni: a 9 metri, l’equivalente di un palazzo di tre piani, è indicato chiaramente il numero “1925”. A 4,5 la dicitura riporta invece “1955”. E soltanto in corrispondenza dei piedi del soggetto umano campeggia finalmente l’anno in cui è stata scattata la fotografia, “1977”. Tutto molto chiaro in senso metaforico, benché risulti difficile a questo punto accantonare la domanda: cosa è successo esattamente in questo luogo, perché l’equivalente di millenni di subsidenza possa essersi verificato in poco più di mezzo secolo, scoprendo strati territoriali sufficienti a rivelare in altri luoghi intere città di civiltà risalenti all’epoca in cui le antilocapre ancora percorrevano il tragitto interstatale della contea di Kern? In un vortice d’ipotesi possibili, basate sull’inferenza o il ripercorrere degli eventi geologici passati, emerge dunque l’unica possibile interpretazione dello svolgersi dei fatti: l’uomo. È capitato l’uomo. Ed il suo modo inalienabile, impossibile da contenere di cercare l’utile sentiero in ogni singolo momento della propria partecipazione ai processi di modifica del territorio, verso copiosi approvvigionamenti di uva, verdure, pascoli per bovini e soprattutto mandorle, un’industria redditizia quanto notoriamente “assetata”. Così è innegabile come tra tutte le fonti di rifornimento agricolo a disposizione delle genti statunitensi, questa lunga striscia verde che si estende tra Redding e Bakersfield, correndo parallela alla costa dello Stato Dorato all’ombra dei massicci che formano la Sierra Neveda, il Klamath ed il Cascade Range costituisca di gran lunga la più importante, pur considerando l’aridità inerente di questo intero territorio nordamericano, soggetto ad una quantità di pioggia annuale esponenzialmente inferiore al “clima caldo mediterraneo” in cui rientra sulla base della classificazione Köppen utilizzata dal finire del XIX secolo. Il che non ebbe modo di costituire un problema necessariamente degno di nota, nei primi anni successivi alla colonizzazione del lontano Ovest, quando s’iniziò a scavare pozzi sufficientemente profondi da poter accedere alle copiose quantità di acqua nelle falde sotterranee, continuamente approvvigionate dalla discesa delle acque scongelate periodicamente sopra le montagne antistanti. Almeno finché come i nani a Moria nella celebre narrazione tolkeniana, gli agricoltori intenti a trarre il massimo profitto non scavarono troppo a lungo ed in profondità. Abbandonando ogni proposito, del resto mai realmente entrato a far parte della conversazione, in merito alla sostenibilità futura delle proprie attività generazionali…

Al fior l’ape non trova una tale ricompensa, da giustificare il rischio d’incontrare la Belva

Meccanismi complessi, processi affinati da millenni d’evoluzione al fine di raggiungere un perfetto sistema riproduttivo. Sofisticata è la natura ed altrettanto collaudati i suoi attori. Al punto che il miracolo di qualcuno, tanto spesso, tende a diventare l’orrore di qualcun altro. Pensate ai pesci nella pancia della balena. Le gazzelle che inciampano cadendo a terra nella pista-savana. I suini nell’impianto zootecnico costruito dall’uomo; anzi, no. Pensate all’ape catturata nella sua buca… Tomba. Camera di una tortura straordinariamente lenta costruita da un’esperta assassina. Poiché questo è il fato costruito sul sentiero del suo domani, per il tramite di colei che ha raccolto il sinistro mandato: “Fai sempre agli altri ciò che non vorresti mai fosse fatto a te stesso.” Già, gli animali possono essere crudeli. Le vespe, molto più di questo. Non per niente esiste il genere Philanthus, fuori dalle logiche dei calabroni costruttori di nidi comunitari, tanto bistrattati e odiati per il rischio che possono arrecare agli abitanti dei confini domestici costruiti dall’odierna civilizzazione a due zampe. Ma che sulla base di quel remoto grado di parentela, hanno costruito uno stile di vita consistente nella costruzione di tane singole nel sottosuolo fatto di terra e radici. Ove portare a termine gli affari di cui l’evoluzione gli ha concesso un’istintivo programma rivelatore. Essere dunque non più lunghe di 10-12 mm presenta il mondo come un luogo di pericoli. Il che tende a porre le basi di un irrinunciabile bisogno di passare inosservate, soprattutto nel periodo di vulnerabilità in cui si è ancora incapaci di spiccare il volo alla necessaria ricerca di un/una partner riproduttiva. Da qui, il nesso dell’intera vicenda: perché invece di nutrire poco a poco quelle larve vermiformi, non dotarle dal momento della nascita di una ricca dispensa ereditata, già colma di quelle risorse giudicate necessarie alla costruzione del bozzolo e il completamento della metamorfosi finale? Un deposito sotterraneo a tutti gli effetti “vivente”, affinché non possa deperire o essere contaminato da batteri o muffe prima del completamento di quel passaggio. Che idea, mia cara P. triangulum! (Qui è giusto riferirsi alla principale specie europea) Il tipo di sincero affetto materno, che inizia con l’omicidio e finisce con lo smembramento da parte dei piccoli di un’incolpevole vittima designata. In altri casi: verme, bruco, lumaca, scarabeo… Ma le nostre beewolf o “lupi delle api” come vengono chiamate in lingua inglese, si specializzano nell’utilizzo di una particolare, irrinunciabile preda. Quell’essere coperto di peluria che tanto spesso abbiamo amato, per la sua utile abitudine di produrre il miele…

La tecnica desueta per costruire un acquedotto dai tronchi di pino

Convivere implica efficienza e le indistinte collettività attraverso i secoli, anche quando l’inerente umidità poteva risultare abbastanza, non si sono mai davvero accontentate di una pioggia ogni tanto. Poiché un conto è l’acqua che ricade dalle nubi tempestose, un altro è quello stesso fluido incamerato e veicolato come linfa di un sistema di distribuzione, del tipo che i Minoici, prima di chiunque altro, seppero costruire nel mondo antico. Per un labirinto sopra il suolo ed un secondo, in terracotta, in grado d’irrigare i bagni dei palazzi e residenze dei più affermati rappresentanti del potere supremo. Laddove già gli antichi Romani, tra le loro opere d’ingegneria profondamente rinomate, donarono alla gente l’acquedotto e ad irradiarsi da quel valido sentiero sopraelevato, fin dalle acque sorgive delle montagne disabitate, implementarono un sistema di condotte dell’ultimo miglio, create da diversi materiali attentamente selezionati allo scopo. Uno di questi era notoriamente il piombo, secondo alcuni responsabile dell’avvelenamento e conseguente degrado cerebrale di svariati Imperatori. Ed un altro decisamente meno problematico, il semplice legno prelevato in modo molto pratico da dove ce n’era ancora in abbondanza: le dense foreste della macchia mediterranea. Trascorsero i secoli e molto cambiò dal punto di vista tecnologico. Ma non questo: così fino alla fine del Medioevo, ancora nel Rinascimento e persino agli albori dell’epoca Moderna, vaste realtà cittadine continuarono a servirsi delle tubature in legno. Con particolare rilevanza in tal senso per gli insediamenti coloniali del nord-est degli Stati Uniti, storicamente e geograficamente collocabili nel punto antecedente all’invenzione di approcci moderni, in un luogo in cui l’abbondanza di alberi alti e forti superava di gran lunga le aspettative di qualsiasi altro territorio. Ecco allora come, ad oltre due secoli e mezzo distanza, le squadre addette alla manutenzione idrica si trovano a dissotterrare di tanto in tanto, in quel di Boston, New York ed altre città simili, interi tratti di acquedotto che sarebbero perfettamente a loro agio nell’alto capanno di una segheria. Qualche volta ancora in uso prima di essere scoperti e localizzati. Nei casi limite, ad un tal punto funzionali, che l’unica cosa da fare una volta effettuata la riparazione richiesta, è controllare i punti di raccordo e lasciarli dove sono, a svolgere quella mansione multi-secolare per cui erano stati originariamente posizionati. (Se non vengono tirati fuori e posti nelle sale di un pertinente e altrettanto spazioso museo).

Cosa potrebbe mai causare, d’altronde, il degrado sotterraneo di un tronco il cui interno è stato preventivamente svuotato? Nei profondi ambienti ctoni ove l’ossigeno non penetra, e gli insetti xilofagi non hanno l’opportunità di sopravvivere in alcuna immaginabile maniera. E l’acqua scorre, libera ed eterna, fino all’ideale fonte dei nostri candidi e magnifici lavandini…