In origine fu il verbo e la parola. Una parola, in particolare: Fuoco. Ardente di passione, come quella dei due esseri primordiali nonché unici di questo mondo, la Dea-serpente Nüwa e il primo essere umano, colui che sarebbe diventato celebre, abbastanza presto negli alterni sentieri della storia, come l’Imperatore Fuxi. Dei quali si narra che vivessero sulla cima dell’alta montagna di Kunlun (l’odierno Huashan) poco prima che le fiamme accese da ciascuno per scaldarsi si unissero in un’unica vampata impressionante, alla luce della quale i due decisero, d’un tratto, di sposarsi. Scelta questa certamente inaspettata, considerato come fossero in effetti fratello e sorella, entrambi figli del gigante Pangu… Ma del tutto imprescindibile, per dar la vita a tutte le creature viventi, derivanti dalla loro unione. Ora, l’effettivo aspetto di Fuxi fu a lungo oggetto di discussione nella tradizione mitologica cinese: busto d’uomo e coda di rettile, secondo alcuni, mentre nell’opinione d’altri egli sarebbe anatomicamente indistinguibile da noi, in quanto personaggio storico vissuto effettivamente all’incirca 4 millenni fa, responsabile tra le altre cose di aver inventato la caccia, la pesca, l’addomesticazione degli animali e l’arte della cucina. Sotto il sigillo simbolo del proprio regno, rappresentato sulle tavolette, in opere scultoree e pitture tombali, dalle ampie ali, il collo sinuoso e la riconoscibile pelata vermiglia sulla cima di una testa coperta di piume. Caratteristica dell’animale noto in tali luoghi come Dāndǐnghè (丹顶鹤) ma che noi siamo soliti chiamare Grus japonensis o gru coronata rossa.

Al punto che nell’iconografia tradizionale, Fuxi viene spesso raffigurato a cavallo di uno di questi uccelli, mentre è intento a far ritorno temporaneamente nelle regioni dell’Empireo ove incontrò in origine la sua divina signora. Al pari dei molti Immortali riconosciuti dalla filosofia Taoista, che ne avrebbero seguito successivamente l’esempio. Ben poche creature appartenenti al regno naturale possono, del resto, vantare la stessa rilevanza folkloristica e nell’intero mondo dell’arte di una delle più grandi e rare appartenenti a questa famiglia d’uccelli, eternamente raffigurata o descritta nelle creazioni d’ingegno dei tre i paesi dell’Estremo Oriente: Cina, Corea e Giappone. Ove in merito a questo essere, nei fatti uccello molto longevo capace di raggiungere facilmente i 70 anni di età, si era soliti affermare che potesse sopravvivere oltre un millennio, acquisendo gradi di saggezza totalmente ignoti ai comuni abitanti della Terra. Nella cosiddetta terra di mezzo (中文 = Cina) il motivo della gru coronata in particolare iniziò a ricorrere nei bronzi cerimoniali delle due prime dinastie Shang e Zhou, prima di trasformarsi nel letterale filo conduttore di un’intera tradizione che nacque come religiosa, per poi diventar quasi scientifica nella ricerca di un metodo per prolungare la propria vita. Quella secondo cui i due primi esseri, Nüwa e Fuxi, avrebbero costituito la letterale equivalenza del “dare/ricevere” ovvero “passivo/attivo”, “negativo/positivo” e così via a seguire, come rappresentato al centro del diagramma degli Otto Simboli (o trigrammi) dell’Imperatore, un cerchio con due forme che s’inseguono a vicenda. Una bianca e l’altra nera, esattamente come le piume contrapposte dell’uccello che tanto a lungo, avrebbe volato sui paraventi. Al punto che oggi, in molti, sarebbero fin troppo inclini a definire un tale essere come soltanto leggendario, anche considerata l’infrequenza pressoché totale con cui capita di osservarlo dal vero. Eppure, difficile negarlo: la gru coronata vive ancora…

arte

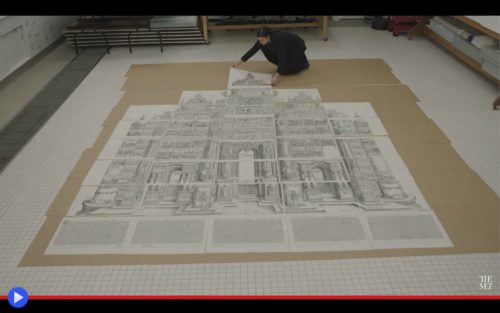

La notevole complessità logistica del primo poster della storia

Il silenzio cala tra i restauratori del museo Metropolitan di New York, mentre l’ultimo dei 36 grandi fogli di carta dall’età incerta finisce di essere affiancato agli altri sul freddo pavimento della sala: 192 xilografie in totale, per un’estensione complessiva di circa 3 x 3,5 metri. Molto lentamente, ciascuno dei presenti viene a patto con l’idea surreale, persino impossibile, che la propria istituzione possa aver tenuto sotto chiave e rigorosamente lontano dallo sguardo dei visitatori, per molti e troppi anni, uno degli oggetti più notevoli della sua intera collezione: una copia in stato ragionevolmente buono di conservazione dell’Arco Trionfale di Massimiliano I d’Austria, “costruito” o per meglio dire inciso sopra il legno, e quindi trasferito con l’inchiostro, sotto la direzione di nientemeno che Albrecht Dürer, forse il più importante pittore, comunicatore ed inventore dell’intera Germania rinascimentale. Con un sorriso incredulo, l’archivista capo porta pensierosamente la sua mano destra sotto il mento. Quindi afferma sottovoce, contemplando gli strappi, i buchi e i graffi sopra il preziosissimo reperto: “A questo punto c’è soltanto una persona che potrà aiutarci…”

É strano ritornare con la mente a un mondo che nei fatti risultava essere, per un buon 99,8% della sua popolazione umana, del tutto privo di libri. Fuori dalle case dei potenti e le strutture ecclesiastiche, o i magazzini dei mercanti maggiormente facoltosi, dove la parola scritta risultava poco più che un mito, al di fuori del suo impiego maggiormente pratico e immanente: calendari scritti a mano, appunti di cucina, qualche breve cronaca familiare. Eppure proprio questa era la situazione all’inizio del XV secolo in Europa, quando ancora e nonostante i significativi progressi compiuti nella creazione e diffusione di una cultura in grado di espandersi verso l’ampio ventaglio dei possibili status sociali, il semplice gesto necessario di copiare un intero testo, parola dopo singola parola, continuava a richiedere un dispendio d’energie e di tempo pari, o superiore, a quello per costruire una cappella in legno per scontare l’intero cursus dei propri peccati terreno. Immaginate perciò adesso, al volgere di un tale secolo, l’effetto che potrebbe aver avuto l’invenzione di un certo Johannes Gensfleisch della corte di Gutenberg, non lontano da Magonza, capace di tradurre in un processo industriale riproducibile l’arte fino a quel momento per lo più teorica della pressa da stampa. Metodo che avrebbe reso, nel giro di poche decadi, l’apprendimento della verbo scritto non più solo uno strumento per semplificarsi le giornate, bensì la porta per accedere a diverse vette di una saggezza per la prima volta democratica, ovvero in grado di trascendere mere considerazioni sulla propria schiatta o dotazione finanziaria.

Ed è perciò questo lo scenario all’interno del quale, esattamente 8 anni dopo il fatidico 1500, l’arciduca d’Austria nonché unico erede del ramo principale della grande dinastia degli Asburgo, sarebbe salito al trono del Sacro Romano Impero, succedendo infine a suo padre, Federico III. E tutti avevano già concordato, fin dalla sua giovane età, sul fatto che Massimiliano I d’Austria, anche detto il Wunderkind (letteralmente, bambino prodigio) non poteva essere più diverso dal suo insigne genitore: orgoglioso dove il primo era modesto, enfatico piuttosto che sobrio, amante dei duelli, le grandi battaglie storiche, la vita semi-mitica dei condottieri. Fino al matrimonio con l’amata moglie Maria, figlia del duca di Borgogna, che perendo sfortunatamente nel 1482 per un incidente d’equitazione, l’avrebbe lasciato con due figli e il dominio frammentato che era stato del padre di lei, arduo da gestire senza la esserne l’Imperatore, di nome, nell’immagine e nei fatti. Una terra che sopra ogni altra cosa, languiva in significative difficoltà economiche, situazione che avrebbe continuato a sussistere anche in seguito, dopo l’accesso alla carica concessagli per convenzione ereditaria di supremo sire dei Romani. In quale modo, dunque, un uomo simile avrebbe potuto ritrovare quel prestigio che era stato, in origine, associato a simili figure sopra i margini del foglio sopra cui tracciamo la linea segmentata della storia?

L’imprenditrice del Settecento che plasmò l’immagine del Neoclassicismo inglese

Chi può realmente affermare, tra generazioni di filosofi, poeti ed eroi, di aver visto coi propri occhi il volto della splendida Anfitrite? Ninfa in armatura, fiera combattente e potente moglie del dio Poseidone, futura madre dell’infinita progenie antropomorfa dei mari. Eppure tutti conoscono gli effetti della sua presenza. Il modo in cui, soltanto lei, aveva la capacità di placare il suo volubile consorte, ponendo fine alle tempeste in grado di distruggere una nave in mare, o spazzare dalle coste i moli dei pescatori. E così impassibile la ritroviamo, assieme ad altri volti di divinità, sopra gli archi della villa di Lyme Regis, nel Dorset Inglese, appartenuta ad una donna destinata a condividere il suo stesso fato: attraversare le alterne vie dell’esistenza materiale senza nessun tipo di ritratto, anacronistica fotografia o descrizione oggettiva del proprio aspetto. Benché pochi, tra i connazionali della stessa epoca, avrebbero potuto dubitare della sua importanza. Sto parlando, per essere chiari, di Eleanor Coade nata nel 1733 ad Exeter, figlia di mercanti di lana di religione battista e nipote omonima di un’altro grande personaggio femminile del mondo degli affari, la vedova capace di condurre per 25 anni l’industria tessile in origine fondata dal suo defunto marito. Un destino questo, d’investire le risorse economiche di famiglia, che anche lei avrebbe seguito a partire dalla metà degli anni ’60 del XVIII secolo, acquistando una fabbrica di lino e iniziando a farsi chiamare Mrs pur non essendo sposata, come era l’usanza per le donne in affari di quel tempo distante. Per poi compiere, alla tenera età di 36 anni, il passo che avrebbe costituito la maggior fortuna della sua vita: acquistare a cifra di liquidazione la fabbrica di pietra artificiale di un certo Daniel Pincot, mercante londinese del quartiere Lambeth, ormai da qualche mese prossima al fallimento. Come molte altre compagnie del resto, impegnate nella ricerca di quello che avrebbe dovuto costituire il Santo Graal dell’architettura di epoca Georgiana: un modo affidabile, funzionale ancorché durevole, per riprodurre nella fredda brughiera inglese lo scintillante candore dei marmi estratti dalle cave d’Europa, mediante l’impiego dei metodi appartenenti a quel campo ancora largamente misterioso che era la chimica dell’era pre-Moderna. Pietra artificiale, in altri termini, creata sulla base di alterne misture usate per la creazione di oggetti che erano soliti rivelarsi, a seconda dei casi, troppo fragili, oppure spaccarsi col caldo e ancora subire le conseguenze d’infiltrazioni d’acqua a seguito delle piogge, finendo sbriciolate nel giro di un anno o due. O almeno, questo era il destino di molte delle statue, sculture, decorazioni o bassorilievi creati con simili materiali, ma non dei suoi. Questo perché Mrs. Coade, con metodi e in circostanze per lo più misteriose, era riuscita a far produrre una particolare mistura affine al grés ceramico, talmente efficace da poter rivaleggiare con la stessa espressione a noi contemporanea di un simile concetto. Denominata ufficialmente con il grecismo quasi mistico di Lithodipyra (letteralmente: pietra bruciata due volte) ma chiamata da tutti semplicemente “Coade Stone” il principale prodotto della sua fabbrica iniziò quindi a fare la sua comparsa lungo le strade di Londra e nel resto del paese, annoverando tra i propri estimatori personalità del calibro di Sir William Chambers, Robert Adam, James Wyatt, Samuel Wyatt, tutti architetti destinati a lasciare un segno incancellabile nella storia tangibile d’Inghilterra. Non è tuttavia facile comprendere a posteriori, l’effettiva composizione di un materiale a base ceramica, per i processi metamorfici a cui vanno incontro i suoi singoli componenti durante il processo di cottura. Ragion per cui saremmo rimasti, per svariati secoli dopo la chiusura della singola fabbrica capace di produrla, ragionevolmente incerti sull’effettiva composizione di una simile simil-pietra. Almeno finché a partire dal 2015, allo scultore e restauratore Philip Thomason non venne in mente di provare a ricrearla…

Amezaiku, il fine pesce fatto dello zucchero del mondo

Durante l’intera epoca a cavallo del nostro anno mille identificata con il nome della capitale, Heian (l’odierna Tokyo) il Giappone andò incontro a un periodo di fiorenti commerci ed interscambi culturali con il continente, in modo particolare attraverso il viaggio dei suoi monaci, che si recavano in pellegrinaggio presso i maggiori templi buddhisti della Cina. Un processo che avrebbe incontrato l’inizio, piuttosto che la presupposta repressione, durante il regno dell’imperatore Kanmu nell’antecedente 782 d.C, il quale stanco delle manipolazioni politiche operate dal clero spostò la sua corte temporaneamente presso la città di Nara, mentre le istituzioni religiose continuavano ad ampliare ed istituzionalizzare il proprio predominio sugli ambienti urbani al centro dell’unico paese dalle migliaia di Dei. Fu dunque nel ventennio successivo, noto come periodo Enriaku (782-806) che la classe dirigente della religione provenuta da Occidente inviarono figure di letterati, poeti e studiosi al fine di riportare in patria dei particolari elementi o tratti distintivi, in grado di rappresentare un cardine del proprio predominio sui colleghi del tempo. Fu proprio ciò l’origine di tante arti oggi considerate prettamente “giapponesi” a causa delle forti rimodulazioni e modifiche apportate attraverso i lunghi secoli a partire da un tal momento: pittura, scultura, calligrafia, allestimento dei giardini, disposizione dei fiori… Persino la famosa cerimonia del té, benché in una forma embrionale ancora ben lontana dall’incredibile raffinatezza dell’epoca pre-moderna. Detto ciò, una delle eredità più eclettiche ed inaspettate, tra tutto il vasto comparto rispondente a tali presupposti, fu senz’altro quella del To-ji, tempio di Kyoto appartenente alla setta del buddhismo Shingon, che nel giro di pochi mesi ed anni vide il proprio spiazzo riempirsi di pensiline per gli ex-voto, sotto ciascuna delle quali, invece della tradizionale tavoletta di legno, trovavano posto pesci, rane, cavalli, conigli ed altre bestioline di buon augurio, realizzate con un qualche tipo di splendete e traslucido materiale.

Il quale risultava essere, in maniera certamente sorprendente, niente affatto del “semplice” vetro (ammesso che all’epoca esistessero dei mezzi tecnologici per lavorarlo) bensì uno speciale amalgama di zucchero, malto e riso glutinoso chiamato mizuame (水飴), caratterizzato dal comportamento tipico dei fluidi non newtoniani. In grado di offrirgli, in altri termini, la capacità di cambiare dallo stato solido a quello semi-denso quando avvicinato ad una fonte di calore, permettendo a un abile artigiano di plasmarlo nella forma momentaneamente desiderata. Un passatempo popolare, questo, certamente già noto in Cina e praticato ancora oggi con il nome di Táng rén (糖人 – persone di zucchero) benché configurato unicamente sull’introduzione di una certa quantità d’aria mediante l’impiego di cannuccia per poi aggiungere, con le pinzette, zampe o gambe alla piccola figura (teoricamente) commestibile infissa su di un bastoncino. Mentre come spesso capitava già in quell’era remota, la reinterpretazione giapponese assunse ben presto i contorni definiti di una vera e raffinata forma d’arte, con tanto di maestri identificati con il termine di ame shokunin (餹職人 – coloro che sanno far bene lo zucchero) capaci di dare vita, letteralmente, ad un simile materiale. Al punto che guardando la naturalistica e guizzante figurina conseguente dalla loro opera, ci si aspettava di vederla nuotar via o spiccare il volo verso le nubi distanti…