Un’arte nobile può accedere ai confini della coscienza collettiva per una serie di ragioni qualche volta distinte: l’idea che tutto nasca da una serie di appropriate circostanze, essendo lo specifico prodotto di un momento storico, una fase culturale, un’incontro di popoli ed usanze distinte. Oppure la sua intrinseca effettiva qualità direttamente percepita, sulla base del valore estetico dovuto alla perizia che contraddistingue i suoi creatori. Fattori che convergono, in maniera rara ed altrettanto affascinante, nell’opera ormai celebre di Jeremy Frey, depositario alla settima generazione di un’antica metodologia profondamente caratterizzante, impiegata già dai suoi antenati per contenere e valorizzare gli oggetti d’uso comune. Una prassi tipicamente diffusa nell’intera nazione dei Wabanaki, confederazione di tribù fondata nell’odierno Maine statunitense a partire dal XVII secolo, ma preziosa in modo particolare per la sua famiglia a Passamaquoddy, che ne aveva fatto in passato un importante mezzo di sostentamento riuscendo nel contempo a trasportarla verso vette precedentemente inesplorate. Mentre con il progredire della modernità, le correnti artistiche locali vedevano l’introduzione dei cosiddetti fancy baskets, cesti (o altri contenitori) realizzati non più col mero intento utilitaristico, bensì creati per stupire, affascinare, coinvolgere lo spettatore. Essendo caratterizzati dalle immagini, essenzialmente “ricamate” di animali o paesaggi, oppure caratterizzati da forme riconoscibili di frutta o altri tipici oggetti della foresta. Quello stesso luogo, ragionevolmente incontaminato, dove oggi l’artista si reca in spedizione più volte l’anno, alla ricerca dei migliori tronchi da abbattere e tagliare trasversalmente, della pianta Fraxinus nigra (let. frassino nero) nota per le sue fibre resistenti e flessibili, fondamentali per la pratica di questa singolare branca della creatività umana. Episodi cui fa seguito l’allestimento in laboratorio di una strategia allo stesso tempo logica e ben collaudata, consistente nell’ulteriore affettatura dei listelli, fino all’ottenimento di piccole fettucce lignee da inserire nella trama nell’ordito dell’odierna idea. Ed è a fronte di tale preparazione ed attimo meditativo di partenza, che inizia puntualmente a materializzarsi il puro oggetto della sua fantasia…

nativi americani

L’abito splendente, il suono della pioggia ed il segreto della guarigione Ojibwe

Sette grandi conchiglie di lumache di mare dalla forma convessa, che fluttuavano nell’aria appena sopra la linea dell’orizzonte. Si udì una voce: “Le genti delle Terre dell’Alba migreranno verso l’entroterra, per trovare una serie di isole a forma di tartaruga. Ma se andranno troppo ad occidente, incontreranno gli uomini dalla pelle chiara. Che li porteranno a perdere il contatto con le ancestrali tradizioni e la propria cultura.” Quindi come un fulmine cadde dal cielo, ed un certo numero di uomini saggi si ritrovarono avvolti in un sonno profondo. Al loro risveglio, essi possedevano il potere del Midewin, un contatto con gli spirti capace di compiere miracoli inusitati. Alcuni erano semplicemente troppo potenti per vivere tra gli uomini, ed al ritorno di uno tra i favoriti degli Waabanakiing tra gli altri membri della sua tribù molti morirono non appena posarono i propri occhi su di loro. Questo era il potere della profezia, e questo ciò che un uso inadeguato del mandato divino a comunicare con gli spiriti (manidoog) poteva arrecare per il tramite coloro che non erano sufficientemente preparati a gestirlo. Ma la società segreta dei Midewiwin, attraverso il corso dei secoli, imparò a gestire i sacri compiti per il bene collettivo degli Ojibwe, nel territorio canadese di quello che oggi prende il nome di Quebec. Ed attraverso le alterne peripezie dei popoli, avrebbero portato a manifestarsi il potere sovrannaturale di distruggere (i nemici) e ricostruire (i rapporti tra momenti agli apici contrapposti delle idee). Incluso quello tra la vita e la morte, riuscendo in certi casi di prolungare la prima, a discapito della seconda, mediante l’utilizzo di precisi rituali, complesse preghiere, canzoni. E qualche volta il movimento delle membra, attentamente codificato all’intero di specifici rituali.

La danza di guarigione degli ziibaaska’iganan (coni di metallo) definita anche “dell’abito tintinnante” rappresenta tuttavia un’applicazione alquanto insolita di tale concetto, per due ragioni al di sopra di qualsiasi altra: primo, il fatto che sia esclusivo appannaggio delle donne, contrariamente a molti altri rituali paragonabili di quello stesso ambiente. E punto secondo, la sua creazione relativamente recente, che porta a datarlo verso l’immediato periodo antecedente alla grande guerra. Quando la terribile influenza spagnola infuriava nel mondo, conducendo a una spropositata quantità di decessi ed ogni “uomo della medicina” inclusi gli sciamani di questo particolare gruppo etnico delle Prime Nazioni cercava una possibile soluzione per arginare il disastro. Così narra la leggenda, popolare tra il clan dei Mille Lacs e con alcune modifiche all’interno della Banda della Baia del Pesce Bianco, che verso i primi del Novecento una bambina si fosse ammalata, essendo ormai prossima a lasciare il mondo dei viventi. Quando suo nonno, un membro dei Midewiwin, sognò una notte il modo potenziale di riuscire a salvarla. Un gruppo di mogli e figlie del villaggio avrebbe dovuto riunirsi e costruire dei costumi corrispondenti a istruzioni ben precise. Quindi, dopo averli indossati, avrebbero praticato dei passi di danza. E tanto efficace si sarebbe rivelata tale procedura, che dopo il primo giro del piazzale la bambina sarebbe riuscita a camminare con l’aiuto dei genitori. E dopo il secondo, mantenersi in equilibrio utilizzando soltanto la forza delle sue gambe. Per guarire totalmente al compiersi del terzo, ritornando sana come un condor sopra gli alberi della foresta primordiale. Qualcosa di notevole era stato portato tra le genti e nulla, in molti lo capirono immediatamente, sarebbe più stato lo stesso…

L’importante insegnamento collaborativo della casa lunga irochese

Quando nel XVIII secolo, sui vasti territori del Nuovo Mondo, iniziò la serie di guerre tra potenze coloniali che avrebbe portato alla redistribuzione dei rapporti di potere e i diritti di sfruttamento di risorse e popolazioni, prima i francesi, quindi gli inglesi e infine coloro che seguirono la nuova bandiera statunitense, dovettero fare i conti con una significativa forza militare locale. Diversamente dagli “indiani” delle Grandi Pianure inclini a migrare assieme ai bisonti, o i le genti del nordovest che vivevano di pesca e caccia in un regime di survivalismo a lungo termine, l’intera zona a settentrione di New York, fino alle propaggini dei Grandi Laghi ed oltre, risultava occupata da un popolo fortemente organizzato e capace di delineare una strategia diplomatica, essendo incline ad allearsi di volta in volta con coloro che sembravano offrire maggiori garanzie di preservare i propri tratti fondamentali. Ma forse sarebbe più corretto definire queste genti come una confederazione di culture differenti, secondo la metafora autoreferenziale di una “lunga casa dai cinque focolari”, in cui le tribù dei Mohawk facevano la guardia alla porta est, quelle dei Seneca alla sua controparte ad Ovest, mentre gli Onondaga, i Cayuga e gli Oneida risedevano e gestivano l’interno del vasto edificio. Null’altro che una manifestazione ideale, concettualmente corrispondente all’effettiva configurazione di una soluzione abitativa tanto diffusa da corroborare la definizione riflessiva di Haudenosaunee o popolo, per l’appunto, della Long House. Ora utilizzare tale termine, da un punto di vista europeo, evoca l’immagine tipicamente interconnessa alla cultura vichinga, dell’imponente punto di riferimento o centro nei villaggi di quel particolare contesto medievale, dove viveva il capo assieme ai suoi uomini più fidati. E grandi banchetti o feste collettive venivano approntati, al ritorno dei guerrieri dall’ultima delle loro scorribande. Il che offre quanto meno uno spunto d’analisi comparativa, per il modo in cui l’abitazione più imponente e statica dei nativi americani costituisse un punto di riferimento comunitario, il centro di una vita in cui ciascuno aveva un ruolo, e la sua importanza per la collettività veniva espressa dall’attribuzione di un rifugio valido a difendersi dagli elementi o altri rischi tipici di una società pre-moderna. Ma le somiglianze, sia tecnologiche che funzionali, tra entità così geograficamente distanti si riducono essenzialmente a questo. Laddove la proprietà della casa lunga nordamericana veniva formalmente attribuita alle donne della tribù, così come l’appartenenza a tale gruppo sociale ascendeva in senso matrilineare fino alle origini delle generazioni trascorse. Essa costituiva, inoltre, principalmente un luogo dove trascorrere l’inverno e le profonde ore della notte, risultando totalmente priva di finestre o altre aperture che un singolo camino centrale, permettendo un accumulo di fumo considerato utile dal punto di vista termico e per la conservazione dei cibi. Tali ambienti erano inoltre particolarmente vasti, con una forma oblunga capace d’estendersi per svariate decine di metri, pur essendo raramente più larghe di 4 o 7. Gli agglomerati di simili residenze, infine, venivano generalmente circondati da alte palizzate, facendone delle fortezze sostanzialmente inespugnabili dal punto di vista dei nemici tradizionali della confederazione come gli Algonquini, che dopo essere stati scacciati dalle loro terre cominciarono a chiamarli “Popolo degli assassini” o nella traslitterazione più conosciuta ai nostri giorni, Irochesi.

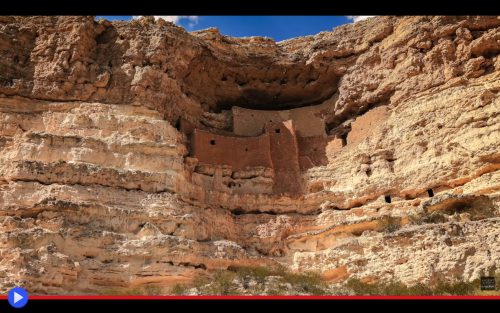

L’agiatezza preistorica del più elevato condominio scavato nella roccia dell’Arizona

Sin dai tempi più remoti nella storia dell’uomo, si è trattato di una situazione complicata da organizzare: la convivenza nelle anguste circostanze, all’interno di un’abitazione plurima, costruita in base a logiche di praticità, convenienza ed una sorta d’ineffabile strategia situazionale. Laddove noialtri siamo, prima ancora di qualsiasi altra cosa, esseri inerentemente territoriali, che continuano a combattere istintivamente per potersi garantire l’accesso a determinante tipologie di risorse, inclusa la pace, la solitudine, il silenzio. Inframezzate da difficili momenti di confronto, le assai rinomate riunioni condominiali, in cui il bisogno della maggioranza dovrebbe anteporsi a quello dei singoli, benché tanto spesso finisca per succedere che vincano coloro che gridano più a lungo, con più enfasi o brandiscono la clava dalle dimensioni più grandi. Così come teorizzato dal famoso presidente, succeduto all’assassinato predecessore William McKinley, i cui occhiali e baffi avrebbero finito per diventare iconici, così come l’intera e nutrita antologia delle sue significative citazioni. Finché nel 1906, con quello che sarebbe passato alla storia come Antiquites Act, Theodore Roosevelt in persona designò i primi quattro Monumenti Nazionali degli Stati Uniti: lo svettante massiccio della Devils Tower, il pueblo e i petroglifi di El Morro, la Foresta Pietrificata dagli antichi depositi di legno geologicamente mutato e lo svettante, intrigante, misterioso Castello di Montezuma. Forse il più significativo esempio di un appellativo poco fortunato, non trattandosi nello specifico di una fortificazione con finalità primariamente militari, né avendo alcunché a vedere con la storia, la mitologia e l’esperienza pregressa del popolo degli Aztechi ed i suoi celebri sovrani.

Collocato a ridosso della Verde Valley nell’esatto centro dell’Arizona, ad un’altezza di 27 metri lungo le pendici verticali di uno svettante pendio calcareo, l’edificio rappresenta il singolo più significativo esempio del tipo d’insediamento scavato nella roccia dall’ancestrale cultura dei Sinagua, probabili predecessori delle tribù native degli Hopi, il cui nome odierno significa “Popolo a modo”. E di atteggiamento accomodante dovevano possederne parecchio, gli originali costruttori di una simile località di appena 381 metri quadri, abitata a suo tempo da una quantità stimata tra le 30 e le 50 persone stipate in appena una ventina di stanze. Con una comunione d’intenti ed ampia quantità di compromessi, evidentemente giustificati dai vantaggi concessi dalla particolare posizione strategica di un simile palazzo ante-litteram, edificato a partire dal 1050 d.C. e per un periodo di diversi secoli, finché nel 1425, per ragioni tutt’ora non del tutto acclarate, venne improvvisamente abbandonato. Pur continuando a mantenersi ragionevolmente intatto, per la sua inerente protezione dagli eventi atmosferici e la complessità necessaria a raggiungerlo e saccheggiarlo, nonostante fosse già successo almeno un paio di volte nel corso del XIX secolo, prima della sua nomina presidenziale e l’inizio delle operazioni di restauro. Arrecando danni irreparabili ed affrettando notevolmente processi entropici, di una delle più importanti testimonianze lasciate da un popolo precolombiano, nonché l’evidente prova che significative difficoltà potessero aguzzare l’ingegno, anche allora, mentre la mente si affrettava a elaborare una possibile soluzione.

In un significativo capovolgimento delle legittime aspettative, infatti, il principale nemico dei Sinagua (letteralmente: “Senza Acqua”) stabilitesi in questa fertile valle sarebbero stati proprio gli straripamenti occasionali del fiume Beaver, con conseguente e reiterata distruzione dei propri spazi e moduli abitativi. Finché a qualcuno d’intraprendente, con l’autorevole sostegno dei membri anziani del villaggio, non venne in mente la soluzione: mettersi a ricostruire per un’ultima e importante volta in posizione maggiormente elevata. Dove mai e poi mai, le infide acque avrebbero potuto raggiungere l’uscio delle loro case…