Durante le recenti feste natalizie potrebbe esservi capitato di sentire l’espressione, riferita a terzi, persone lì presenti o addirittura in qualche sfortunato caso, voi stessi: “Ha mangiato come fosse un animale”. Una similitudine mirata non tanto a indicare particolari scelte gastronomiche (difficilmente il soggetto avrebbe trangugiato carne cruda, foglie prelevate dagli arbusti o altre simili piacenti amenità) bensì una particolare indole vorace, almeno in apparenza disconnessa dalle logiche comuni della propria stessa convenienza individuale. Eppure appare chiaro, ad un’approfondita analisi, come si tratti di un’iperbole mirata a far sorridere o pensare, pur essendo scollegata dalla fondamentale realtà dei fatti. Poiché sono molte, tra le specie quadrupedi, volatili o marine, a non possedere semplicemente il senso istintivo della misura, essendo il fondamentale prodotto evolutivo di una quantità di cibo che non varia nel tempo. Così che basta introdurre un elemento fuori dal contesto, ovverosia un qualcosa di stupendamente commestibile, perché essi mangino, senza ritegno, fino a rischiare la fondamentale indigestione. Un pericolo, quest’ultimo, che può trasformarsi in vera e propria certezza, quando ad esser presa in analisi è un’esponente femmina della specie Aquila chrysaetos, principale grande rapace dell’entroterra nell’intero emisfero settentrionale, trovatosi per sua (s)fortuna innanzi alla carcassa di un non meglio definito animale di medie o grandi dimensioni, investito lungo la striscia d’asfalto interstatale che attraversa l’area di Cedar City, nel bucolico stato dello Utah nordamericano. Sinonimo di gioia, perché consumare un tale pasto può significare, dal suo punto di vista, la possibilità di dedicare la sua piena attenzione al nido e ai piccoli per più di qualche settimana. Ma anche un vero e proprio disastro, quando si considera come l’istinto, in questo caso un pessimo consigliere, l’abbia indotta a riempire il gozzo fino a una misura colma, tanto da farlo gonfiare come fosse quello di una rana durante la stagione dell’accoppiamento. “E questo è un problema” spiega Martin Tyner, co-fondatore e direttore della società per gli animali Southwest Wildlife Foundation (SWF), qui chiamato per assistere l’ingorda esponente di una stirpe a lui particolarmente cara: “Perché contrariamente alla cognizione maggiormente diffusa, un’aquila può sollevare fino a un terzo del suo peso. Ed ora questa, per almeno un giorno e una notte, non potrà tornare presso il suo nido.” Tragedia (potenziale) & disastro (più o meno certo) se non fosse per l’arrivo di costui col suo esperto retino, pronto a catturare il terrorizzato volatile e portarlo in salvo nel suo centro di assistenza, finché non fosse stato nuovamente pronto a riprendersi e spiccare gloriosamente il volo. Ed è in effetti altrettanto affascinante, e privo di precedenti, vedere la mano esperta con cui egli cattura e prende in braccio la bestia dal peso di almeno 4,5/5 Kg e un paio d’artigli bastanti a strappar via la carne di un rinoceronte, senza guanti e senza nessun tipo di timore, pur vigendo l’assoluta sicurezza che quest’ultima non possa comprendere l’intento assistenziale di una tale preoccupante contingenza. Così che, secondo il tipico copione collaudato, la pennuta viene confinata in una scatola e poi trasportata in macchina, fino al luogo della sua auspicabile, veloce riabilitazione…

rapaci

L’eleganza dell’uccello che calpesta i serpenti del Serengeti

Provate ad immaginare un’aquila senza la capacità di piombare dall’alto sulle sue prede, per afferrarle mediante l’impiego di forti e affilatissimi artigli. Che cosa resta? Un uccello di grosse dimensioni e scaltro, agile nei movimenti. Dal becco impietoso e la vista particolarmente acuta. Ora poiché una simile creatura, che nei fatti esiste veramente, non è il prodotto di una mistica stregoneria, essa deriva da una linea ereditaria di millenni, che l’hanno portata a sviluppare altre caratteristiche di primaria rilevanza: di cui la prima, e la seconda, sono zampe lunghe come quelle di una cicogna, ma molto più spesse, forti e muscolose. Siamo nell’Africa subsahariana, in un vasto areale che si estende dalla Mauritania al Capo di Buona Speranza, benché l’uccello segretario (Sagittarius serpentarius) non abbia propensioni migratorie nonostante l’abilità nel volo, né una particolare capacità di diffondere la propria stirpe alla nascita delle nuove generazioni. Esso semplicemente esiste, con enfasi invidiabile, grazie ai particolari adattamenti di cui dispone per la vita nelle vaste pianure aride o la vera e propria savana. Si potrebbe, essenzialmente, affermare che il suo ruolo ecologico corrisponda a quello del roadrunner (Geococcyx) dell’entroterra americano o il pavone (Pavo/Afropavo) d’Asia, nutrendosi primariamente d’insetti e piccole creature che camminano, strisciano oppure scavano nel sottobosco. Con una significativa differenza, che in effetti finisce per cambiare molte cose: la necessità di riuscire a gestire i serpenti. Perché il tipico rettile strisciante, come principale metodo di autodifesa, sfrutta il suo stesso corpo lungo e sinuoso, la cui morfologia rende inerentemente complesso qualunque tentativo di ghermirlo e farlo a pezzi prima che riesca a colpire almeno la prima volta. Il che nei fatti, può anche risultare sufficiente a spuntarla grazie allo strumento del veleno; ci vorrebbe un approccio totalmente diverso. Sarebbe necessario un metodo d’attacco che consenta di tenere ogni punto debole a distanza.

E come le popolazioni di questi luoghi fin da tempo immemore, ma anche il suo primo osservatore occidentale Vosmaer, A. (Arnout) nel 1769 ebbero di volta in volta modo di osservare, il cosiddetto “uccello cacciatore” (in arabo saqr-et-tair) di grazia guerriera ne ha da vendere, così come di quel tipo di prudenza animale che permette a chi caccia per sopravvivere di spuntarla nei suoi più difficili scontri. Così che il nome scientifico sopracitato, che fa riferimento alla figura classica dell’arciere, non è che una metafora per il passo attento e cadenzato dell’animale, nel frequente momento in cui dovesse ritrovarsi a combattere per la sua vita, in un’altra giornata nell’impietoso territorio dell’Africa nera. Se pure visto da lontano, risulta innegabile la sua capacità di presentare una figura maestosa; alto fino ad 1,3 metri, con una massa complessiva di fino a 5 kg e una strana coda portata dritta e parallela al suolo, che contribuisce a renderlo il più lungo (oltre che alto) nell’intero ordine degli accipitriformi che include, per l’appunto, la grande maggioranza degli uccelli rapaci. Ma ciò che colpisce maggiormente l’occhio e la fantasia dell’osservatore, finisce quasi sempre per essere la suggestiva cresta piumata posta dietro alla testa, vagamente simile a quella dell’aquila delle Filippine, il cui aspetto ha finito per giustificare ulteriormente la traslitterazione delle sue metafore preferite. Questo perché, nell’opinione dei primi naturalisti, avrebbero ricordato i pennini del segretario portati dietro l’orecchio, o in alternativa una vera e propria faretra piena di dardi da scoccare all’indirizzo del proprio nemico. E quando viene il momento, altrettanto straordinarie risultano essere le sue movenze, con veloci e precisi balzi, seguiti dall’attacco fulmineo vibrato mediante l’impiego delle straordinarie zampe. È un approccio al combattimento che secondo recenti studi, potrebbe corrispondere nei fatti a quello impiegato dagli uccelli preistorici cosiddetti “del terrore” (fam. Phorusrhacidae) la cui enorme presenza, rapidità e ferocia riusciva a rendere i più temuti predatori del tardo Giurassico, nonché nemici di molte delle specie più celebri di dinosauro: ergersi sopra la preda e colpire, colpire ancora con una forza di fino a quattro volte superiore al proprio peso corporeo. Essenzialmente, sarebbe come se un essere umano potesse veicolare la propria aggressività con una pressione di due quintali e mezzo. Abbastanza per eliminare, con un po’ di fortuna, alcuni dei più pericolosi serpenti del pianeta Terra.

La sorpresa che arde nel becco dei falchi australiani

Se voi stesse guidando lungo una strada del Territorio del Nord, il terzo più vasto ed uno dei meno popolosi stati australiani, potrebbe presentarsi davanti ai vostri occhi uno strano spettacolo. Come un vortice fatto d’ali, disegnato nel cielo dal passaggio di decine d’uccelli scuri, apparentemente presi da una sorta d’inspiegabile frenesia. Iniziereste a volgere lo sguardo, quindi, da un lato e dall’altro, alla ricerca dell’unica causa possibile di questa specifica classe di anomalie. Finché tra gli alberi, non troppo distante, vedreste sbocciare il pennacchio di fumo, con sotto l’immancabile fiore rosso e arancione del fuoco vivo. Incendi e rapaci: da queste parti, non sono mai troppo lontani. Al punto che le popolazioni aborigene, fin da tempo immemore, hanno usato il termine firehawks, uccelli fiammeggianti, per riferirsi a tre distinte specie volatili: il falco bruno (Falco berigora) il nibbio fischiatore (Haliastur sphenurus) e il nibbio bruno (Milvus migrans). Questo per la credenza diffusa, fortemente radicata nel folklore, che siano sempre stati proprio loro, per una sorta di impulso malevolo ricevuto dagli Dei, a causare il più tipico disastro ricorrente sul continente-isola, parte inscindibile dei suoi processi ecologici di fondo. Fuoco, fuoco sulla foresta di eucalipti. Fuoco nella savana abitata dai canguri. Fuoco presso le propaggini del deserto, che incenerisce le piante d’acacia con l’annesso piccolo esercito di rettili e marsupiali. A meno che, ovviamente, i suddetti non prendano con se armi e bagagli, facendo affidamento sull’istinto a scappare, salvando se stessi e la propria prole. Da un destino… Ardente. Ma non dal dente. O per meglio dire, dal becco, di questi piccoli sparvieri assetati di sangue, abbastanza furbi da riconoscere un profilo di crisi, approfittandone per trarne vantaggio Misurabile ed Immediato.

Niente di nuovo sotto il sole, dunque. Se non fosse che, nel numero di dicembre della Rivista di Etnobiologia, è stato pubblicato per conto dell’Università della Pennsylvania un insolito studio di Mark Bonta et al, mirato a spiegare ed analizzare il fenomeno da un punto di vista nuovo. Insolito perché, per una volta, piuttosto che basarsi sui fatti chiaramente dimostrabili, raccoglieva le testimonianze indirette di un vasto ventaglio di abitanti dell’Australia, alla ricerca di una sublime ed insospettabile verità: è realmente possibile, in ultima analisi, che le leggende aborigene nascondessero un significativo quantum di verità? La lettura integrale del testo, come spesso capita, è riservata ai colleghi dell’assistente-professore di scienze della terra o al pubblico pagante, ma alcuni estratti sono stati riportati dagli articoli online. Storie come quella di ‘‘MJ”, un custode di armenti di Kimberley nella Western Australia, che ebbe modo di assistere allo spettacolo preoccupante di un incendio espandendosi, aveva raggiunto l’area invalicabile del letto di un vecchio torrente. Quando d’un tratto, sopraggiunti i soliti falchi in caccia, proprio questi ultimi hanno iniziato a raccogliere uno dopo l’altro una vasta selezione di rametti ardenti. E sotto i suoi occhi allibiti, hanno spiccato di nuovo il volo, gettandoli sull’erba secca dall’altro lato della barriera. Piromani pazzi. Qualcosa di simile, nel frattempo, è stato testimoniato da Bob White, vigile del fuoco di Roper River (Territorio del Nord) che mentre combatteva contro un incendio nei pressi di una strada asfaltata, vide i rapaci che gettavano il loro carico nichilista all’interno di una valle piena di vegetazione secca, riuscendo a pieno nell’obiettivo di rendergli ancor più difficile la giornata. Ma di esempi, ne sono stati addotti numerosi altri…

L’effettiva possibilità che una animale, per di più della varietà volante, possa in qualche maniera aver imparato a padroneggiare il fuoco, può risultare sufficiente a capovolgere le nostre presunte cognizioni di “specie dominante” del pianeta Terra, risalenti fino al mito greco di Prometeo. Il figlio del gigante Eurimedonte e la titana Era, che aveva rubato con subdolo ingegno il segreto della sapienza da Zeus a vantaggio della sua più amata creazione, gli umani. Per poi essere punito dal sommo Padre, venendo trafitto da una colonna sulla cima di una montagna, mentre un’aquila avrebbe avuto il compito di divorare il suo fegato per tutta l’eternità. Possibile, dunque, che il Signore dei Fulmini avesse per la prima volta dal giorno della sua nascita, sbagliato di poco il bersaglio della furia?

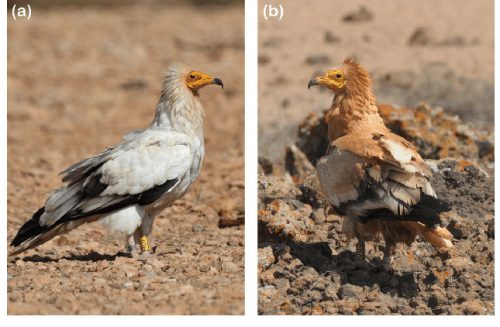

L’uccello che cambia colore sfruttando il fango

Tutto considerato non è poi così complicato vedere il bello nel capovaccaio, uno degli ultimi sparvieri diffusi in Europa. Il suo becco adunco dalla punta nera, la capigliatura punk ma il volto glabro, il collare di penne come un mantello, le zampe forti e ben distanziate, con artigli affusolati che potrebbero suonare facilmente il piano. E la livrea di un chiaro marrone, che permette immediatamente di comprendere perché questo uccello fu chiamato, al tempo di Cheope, il pollo dei faraoni. Quel colore… Aspetta un attimo… Non dovrebbe essere bianco come la neve? Si, se lo pulisci con la pompa del tuo giardino! Poiché la prima cosa che il volatile impara a fare, una volta acquisita l’indipendenza dal nido materno, è trovare una pozza d’acqua fangosa e buttarcisi dentro, esattamente come un Golden Retriever durante una passeggiata sulla riva di un fiume. Perché lo faccia, non è del tutto chiaro, benché la modifica del proprio naturale colore attraverso l’uso di fonti esterne sia un’attività tutt’altro che inaudita nel mondo degli uccelli, con attestazioni da parte dell’avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus) e di alcune specie di pernici, per mimetizzarsi. Ciò che rende diversi i nobili spazzini dei cieli, tuttavia, è l’apparente mancanza di una finalità: sia il capovaccaio (Neophron percnopterus) che il suo distante consimile e succitato gipeto, infatti, non hanno alcun tipo di predatore in età adulta. E quindi, perché mai prendersi la briga di modificare il proprio aspetto… Secondo un nuovo studio di Thijs van Overveld, etologo dell’Estación Biológica de Doñana in Siviglia, e colleghi, la ragione potrebbe essere di un tipo totalmente inaspettato: non tanto finalizzata ad avvantaggiarsi nella vita quotidiana, quanto all’acquisizione di un prestigio esteriore tra i propri compagni sparvieri. Così gli scienziati hanno osservato per alcuni giorni il comportamento degli oltre 100 uccelli quotidiani che visitano il loro santuario di Fuerteventura, nelle Isole Canarie, dove erano state collocate appositamente due ciotole d’acqua, l’una perfettamente limpida e l’altra fangosa. Annotando come ogni volta, tranne un singolo caso di uno sparviero probabilmente distratto, gli ospiti avessero scelto di fare il bagno nella vasca sporca. Considerando la questione dai diversi punti di vista, si è quindi giunti alla conclusione che tale attività corrisponda, per gli animali in questione, all’applicazione di una sorta di make-up, come un trucco invariabile tra maschi, femmine ed esemplari di tutte le età. Semplicemente, il Neophron è bianco soltanto in cattività, mentre in praticamente qualsiasi altra situazione si sentirebbe del tutto nudo, senza il suo irrinunciabile strato di polvere sulle piume. E questo, tutto considerato, non è neppure l’aspetto più eccezionale di un tale antico animale!

Oggi gli studi genetici sulla posizione del capovaccaio hanno determinato come esso costituisca, nei fatti, l’unico rappresentante del suo genus, relativamente simile ad alcuni fossili ritrovati in Nord America, che potrebbero costituire gli antenati di tutti gli sparvieri moderni. Ciò potrebbe giustificare almeno in parte il suo ampio areale tipico degli uccello migratori, che lo colloca in una percentuale significativa del Vecchio Mondo, a partire dal Nord Africa fino all’India, passando per l’Europa Occidentale, l’area dei paesi slavi e persino l’Azerbaigian. Popolazioni rimaste isolate, poi, si sono spinte fino al Sudafrica e alle Canarie, dove la segregazione dal resto della popolazione ha causato, nei secoli, l’emersione di una sottospecie più grande e non migratoria, il N. p. majorensis. Esiste poi una terza versione più piccola del Neophron, rispetto allo standard più diffuso, detta dei N. p. ginginianus dal nome del porto indiano di Gingee, dove l’esploratore francese Pierre Sonnerat ne effettuò la prima descrizione scientifica nel XVII secolo. Le diverse sottospecie sono riconoscibili anche dalla tonalità del becco, più o meno intensa a seconda della regione di appartenenza. E in ogni luogo in cui lo sparviero getta l’ombra delle sue ali, egli importa la sua particolare visione del mondo, l’usanza di tingersi le penne ed un particolare, diabolico tipo d’intelligenza…