Al volgere del diciottesimo secondo, smetto di avere un’espressione comprensibile, a causa dell’accelerazione che mi distorce il volto: in quel guscio rugginoso dalle grandi ruote, scagliato a 320 Km/h sulla superficie salina delle vaste pianure saline di Bonneville nello Utah, guardo momentaneamente in basso e innanzi verso il suolo che si trova a poco più di mezzo metro di distanza, a lato del mio principale implemento di guida. “Ah, ti chiamano volante” penso, “…Quale splendida ironia”. Poiché ciò che lo circonda, l’oggetto che un tempo decollava assieme a quei velivoli pensati per scagliare nei cieli fino all’ultimo tracciante contenuto nel caricatore, non dovrà più necessariamente staccarsi da terra. Oppur se lo facesse, questo avrebbe conseguenze chiaramente deleterie ai danni della mia incolumità fisica. A dir poco.

Nello schema ideale degli appellativi statunitensi attribuiti alle diverse coorti di nascite dell’ultimo secolo, ne figura uno la cui etimologia risulta tutt’ora dubbia, in funzione di almeno due possibili interpretazioni. Sto parlando della Silent Generation, sinonimo un po’ meno pessimistico del binomio Lucky Few (i pochi fortunati) ovvero coloro che, essendo venuti al mondo tra gli anni ’20 e ’40, hanno avuto il dubbio onore di venire al mondo durante la grande depressione, vivendo in pieno, e in molti casi combattendo, quell’evento catastrofico che fu la seconda guerra mondiale. Silenziosi perché secondo la teoria più accreditata, essendo cresciuti durante gli anni di dura repressione ideologica noti come maccartismo, impararono a non protestare, né esternare mai in qualsiasi modo le proprie idee politiche se in qualsivoglia modo disallineate dallo status quo vigente. Nell’opinione d’altri, invece, questo essere di poche parole deriverebbe dal comprensibile desiderio di dimenticare le terribili esperienze vissute al fronte, incluse potenziali violenze indicibili o la triste necessità di uccidere il prossimo, al fine di tornare vivi dai propri cari. Esiste ad ogni modo, almeno una terza possibile spiegazione: questi uomini e donne che potrebbero anche aver attraversato l’inferno, prima di approdare alla serena tranquillità e sicurezza economica degli anni ’60 e ’70, sono silenziosi perché al dispendio di parole inutili, nella maggior parte dei casi, preferirono gesti concreti e risolutivi. In altri termini, l’espressione spregiudicata delle proprie scelte di vita. Personaggi come il celebre creatore di vetture modificate Bill Burke, che tornato in patria dopo il tour nella marina che l’aveva portato a far la guardia nei distanti mari del Pacifico Meridionale, e trovato impiego verso la fine degli anni ’40 nel prospero garage californiano So-Cal Speed Shop fondato da Alex Xydias, si ricordò di uno specifico momento vissuto durante la guerra. E del pensiero che aveva attraversato la sua mente, alla velocità di Fangio e Nuvolari, assistendo coi suoi occhi alle operazioni portuali per lo scarico di un’intero stock di serbatoi esterni, usati all’epoca dai caccia intercettori per accompagnare i bombardieri oggetto della loro scorta. Qualcosa sulla falsariga di “Caspita, che linea aerodinamica intrigante. Possibile che nessuno abbia mai pensato abbinargli due paia di ruote, e un motore?”

riciclo

La curiosa origine dei gioielli-spazzatura di Detroit

Per quanto riuscissimo a ricordare, la città era sempre esistita: estesa, variegata, rumorosa, parzialmente in rovina. Interi quartieri lasciati a loro stessi, popolati da persone poco raccomandabili, in cui persino gli incaricati di far rispettare l’ordine, le forze nazionali in divisa, raramente osavano avventurarsi a bordo delle proprie auto di pattuglia. Con le periferie un tempo rese verdeggianti dalla pletora di villette a schiera, oggi largamente abbandonate, covi di pipistrelli, roditori e spacciatori di droga. Dai tempi del declino subìto a partire dagli anni ’70, con la migrazione degli interessi economici e manifatturieri di un’intera industria a Oriente e Meridione, giù, verso il Messico distante, della “vecchia” Detroit resta ormai soltanto un ricordo. Eppure, fasce di popolazione particolarmente avventurose, anche tra coloro che sceglievano una vita sotto il Sole, all’ombra dei palazzi sopravvive un fascino particolare, simbolo di una rinascita possibile dalle macerie del post-industrialismo. E poi, ci siamo noi: gli artisti. A vantaggio dei quali, una tale contrapposizione genera un attrito fervido e fecondo, scintilla mistica di quella forza che possiede il nome di creatività. Creare-una-attività: che può voler dire guadagnarsi da vivere, ma anche offrire al mondo un’angolo di analisi del tutto inesplorato, letterale spunto di salvezza per l’immagine di un luogo che persino adesso, può veicolare l’immaginazione dell’intero popolo statunitense e con esso, quella di coloro che vorrebbero conoscere la sua cultura.

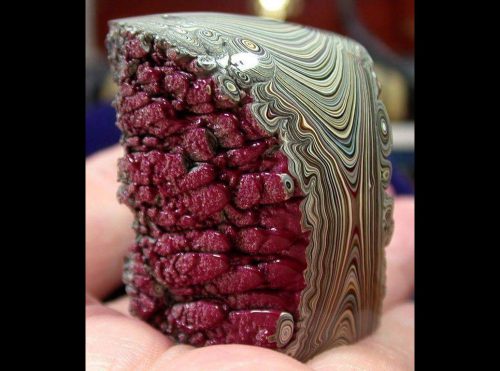

La scoperta da parte del mondo sembrerebbe avere origine tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, quando un giro di demolizioni particolarmente esteso venne portato a termine nella zone delle fabbriche automobilistiche, vecchio polmone intossicato dell’unico stato formato da due penisole, incapsulate tra tre dei laghi più vasti al mondo. Così oltre le acque dell’Huron, del Saint Claire e del Michigan, le squadre di operai specializzati ebbero a scoprire qualche cosa d’inaspettato: il fatto che un po’ ovunque, dentro i capannoni un tempo appartenuti a dei titani dell’industria, figurasse quello che poteva essere soltanto un dono concesso cielo. Agata, la pietra dura microcristallina, formata dal quarzo che si è mescolato con silice, formando sfumature variopinte particolarmente amate dai fabbricanti di orecchini, pendenti e spille. Agata attaccata ai nastri trasportatori. Agata sui pavimenti, in mille pezzettini dai bordi sfrangiati. Agata che ricopriva i principali pilastri architettonici, come un ulteriore strato di cemento, strano metodo decorativo ormai dimenticato. E il punto è proprio che probabilmente, se queste maestranze fossero state le stesse che un tempo lavoravano qui dentro, i loro occhi non sarebbero semplicemente riusciti a vederla. Questo perché, la particolare “pietra”, piuttosto che venire dai processi millenari della geologia, era il prodotto collaterale di un mestiere molto umano e assai pragmatico per concezione: ricoprire di vernice le scocche, o carrozzerie che dir si voglia, della principale esportazione veicolare di un tempo. Nient’altro che spazzatura. Ma la spazzatura di qualcuno, si sa…

L’agata di Detroit è anche celebre su Internet col nome di fordite. A partire da quando, nel 2007, tale termine venne usato per la prima volta sul sito omonimo, oggi conservato unicamente dall’archivio Wayback Machine, opera della fabbricante di gioielli “di recupero” Cindy Irwin. La quale ricorda, nella preistoria di questa particolare corrente di collezionismo creativo, una genesi remota negli anni ’70, quando i figli degli operai della città ricevevano talvolta in dono dai genitori gli strani grumi di vernice simili a sassi, da usare come soprammobili o fermacarte. A quei tempi, tuttavia, possiamo presumere si trattasse di pietruzze dalle dimensioni trascurabili, difficilmente lavorabili con il grado di finezza ed attenzione che oggi è possibile aspettarsi dai migliori artisti del settore. Fautori del riciclo sopra ogni altra cosa, coltivatori di un giardino senza tempo. Né compromessi…

Come raddoppiare la durata di una gomma senza camera d’aria

Nella progressiva perdita di un sistema di valori positivo, l’annullamento del concetto di recupero è un’importante passo avanti verso l’autodistruzione sistematica del nostro ambiente di provenienza. Una sola Terra, un solo mucchio di risorse, un formicaio intero che s’impegna nel ridurlo progressivamente al lumicino. E quindi polvere. Per finire con il nulla più totale. Cosa porterà a destinazione il nostro cibo quotidiano, nel futuro non-tanto-lontano, quando l’ultima riserva di petrolio sarà stata risucchiata dall’aspirapolvere che ha nome “società”? Siamo in molti, giustamente, a confidare nell’impiego di fonti rinnovabili, come l’energia solare, eolica o la fusione dell’idrogeno, se mai finalmente sarà costruito il Santo Graal dell’epoca industriale, sollevandoci dal pozzo dell’immobilità incipiente. Ma la realtà è che il prodotto millenario della decomposizione delle piante, lungi da essere soltanto la materia da cui viene tratto il carburante, è una risorsa niente meno che fondamentale nella produzione d’innumerevoli materiali. Tra cui la gomma. Quella usata nella produzione di pneumatici, altrettanto importanti nel campo della logistica moderna, come lo erano state le ruote di carro al tempo delle diligenze, sotto il sole incandescente del Far West. Il riciclo, in quest’ottica, diventa non soltanto un metodo per dare spazio all’attenzione per il prossimo e per la natura. Quanto un’approccio alla letterale sopravvivenza di se stessi o dei propri discendenti nell’immediato dopodomani, ancor prima che il mutamento climatico si occupi delle calotte artiche, rendendo ininfluente qualsivoglia considerazione in merito al comportamento degli umani. Persone che ci provano, con buoni presupposti di guadagno, come i tecnici “altamente specializzati” della Pete’s Tire Barns, azienda del Massachusetts che qualche anno fa ha diffuso online questo intrigante video, relativo alla riparazione di una gomma tutt’altro che normale. Possibile che possa essere proprio questa, la soluzione…

Di sicuro, essere ambientalmente coscienziosi assume il carattere di una vera e propria priorità, quando ciò permette di risparmiare cifre ingenti aumentando, conseguentemente, i propri presupposti di guadagno. Non importa quale sia il campo operativo di appartenenza. Incluso questo, in tale caso preso in considerazione, delle pale sollevatrici senza ruote sterzanti, quelle che in gergo tecnico vengono chiamate skidsteers. Perché letteralmente “slittano” facendo girare i propri pneumatici con il differenziale a ritmi differenti, o addirittura in sensi opposti arrivando a ruotare a 360° sul posto. Con la risultanza di un’agilità e manovrabilità sopraffine, nonché indispensabili quando si opera negli spazi estremamente determinati di un cantiere, situazione elettiva per l’impiego di un simile dispositivo semovente. Almeno, finché l’usura che deriva dall’attrito pressoché costante tra il suolo e il battistrada di una tale configurazione, non costringa l’operatore a fermarsi temporaneamente, in modo che il veicolo possa ricevere un nuovo treno di pneumatici, altrettanto costosi e non per questo del tutto risolutivi. A meno che… Il vicario di Pete in persona, qui impegnato in ciò che gli riesce meglio, viene mostrato nella breve sequenza riassunta per il popolo del web (il video completo dura 25 minuti) all’opera su una gomma Michelin della serie Tweel, facilmente riconoscibile per il suo design airless, ovvero del tutto privo di camera d’aria. Al posto della quale trovano posto una nutrita serie di lamelle in poliuretano flessibile, facenti funzione di un sistema di ammortizzazione precedentemente del tutto ignoto nel campo degli skidsteers. Il fatto che un tale pneumatico abbia normalmente un costo unitario di almeno 1.000 dollari è del tutto incidentale, pur costituendo la ragione per cui il proprietario ha scelto di farlo rigenerare, o ricostruire che dir si voglia, seguendo la direttiva presidenziale in atto negli Stati Uniti dall’anno 2000. Un ottimo pretesto, dal nostro punto di vista, per approfondire l’effettiva serie di gesti e soluzioni necessari a garantire l’ottimo funzionamento della procedura.

Le regole non scritte della più grande discarica africana

Ora immaginate, ai fini metaforici, di avere un vecchio telefono cellulare, di cui avete intenzione di liberarvi poiché state per comprare l’ultimo modello di smartphone. Di certo potreste metterlo sul fondo di un cassetto e dimenticarvi della sua esistenza, ma questo vi darebbe un certo grado di dispiacere. Intanto per l’infausto destino di un oggetto che, bene o male, avete amato nel corso di un periodo della vostra vita, per non parlare dell’ingombro di un oggetto il quale, a partire da quel giorno, occuperà dello spazio irrecuperabile all’interno delle stanze, tutt’altro che infinite, della vostra abitazione. Molto meglio… Sai cosa? Regalarlo al vostro fratello minore (già, in questo discorso ipotetico ne avete uno) per prolungarne ancor più a lungo vita e funzionalità. Affinché lui possa portarselo in giro, farne uso e trarne qualche giovamento ulteriore. Ma il problema, in fin dei conti, è questo: alcuni sono figli unici. E piuttosto che rivolgersi al corrispondente d’infinite discussioni infantili, devono trovarsene uno d’ufficio. Fortuna che nel sud del mondo, esiste un’intero continente di fratelli minori. Uomini e donne estremamente simili a noi, in tutto tranne che la collocazione geografica e in alcuni casi, le problematiche ambientali del luogo in cui il destino li ha costretti a trascorrere la loro esistenza. Gente che, un po’ come tutti gli altri, ama i telefoni cellulari, ma anche le televisioni, i computer, i forni a microonde, i frigoriferi… “Che fortuna, ragazzi! Ho giusto qui 200 pezzi di ciascuno di questi oggetti, pronti da donare a vantaggio dei miei fratellini. Sono certo che sapranno farne buon uso.” Dice allora l’uomo occidentale. E c’era forse un’intenzione vagamente umanitaria, alle origini di questa prassi estremamente diffusa, d’inviare grandi quantità di materiale tecnologico desueto verso l’Africa, affinché i popoli di un tale luogo possano ripararlo e trarne un qualche tipo di giovamento, sopratutto con la nascita della nuova classe media, costruita in modo da assicurare ai suoi membri un tenore di vita, per così dire, “medio”. E l’idea, per qualche tempo, ha parzialmente funzionato. Poi è arrivata la convenzione di Basilea: il trattato internazionale in vigore dal 1992, sanzionato dall’ONU, che vieta severamente il trasferimento internazionale di rifiuti pericolosi oltre i confini della nazione che li ha prodotti. A meno, e questo è un significativo tratto di distinzione, che lo scopo dimostrabile non sia il riciclo. E a quel punto, apriti cielo: perché in effetti, almeno dal punto di vista teorico, non c’è assolutamente nulla che non possa essere in qualche modo sottoposto ad un recupero dei materiali. Purché si abbiano strutture adeguate o in alternativa, una sufficiente mancanza di riguardo verso la salute di chi dovrà occuparsene, in forza della pura e semplice necessità.

Agbogbloshie, presso la capitale ghanese di Accra, è il luogo che viene spesso definito dai media, erroneamente, come il più vasto centro di smaltimento della spazzatura elettronica proveniente dai quattro angoli del mondo, un triste primato che in effetti dovrebbe appartenere oggi al sito cinese di Guiyu. Con numeri associati veramente improbabili, di milioni e milioni di tonnellate inviate fin quaggiù ogni giorno, grazie all’impiego d’immaginarie titaniche navi cargo incaricate di liberarsi dello spropositato surplus dei rispettivi paesi di provenienza, giustificando il nome di moderne “Sodoma e Gomorra” luoghi d’assoluta perdizione. La realtà, in effetti, è più simile a quel programma Tv statunitense in cui un gruppo di folkloristici imprenditori acquista a scatola chiusa i container abbandonati nelle zone portuali, nella speranza (più o meno giustificata) di trovare al loro interno un qualche oggetto di valore. Meno, va da se, il passaggio d’importanti somme di denaro. Questa città situata nella parte orientale del paese ha in effetti costituito, per secoli, un’importante porta d’ingresso per gli scambi provenienti da fuori l’Africa, e così adesso continua farlo, nel campo sempre crescente dell’e-waste. Ciò che succede a quel punto, la televisione non si è mai preoccupata di evidenziarlo nei suoi reality show: per ogni oggetto felicemente prelevato, riparato e/o venduto a terze parti, ve ne sono almeno dieci del tutto irrecuperabili che semplicemente, vengono buttati via. Ed è indubbio che le condizioni di vita, da queste parti, abbiano finito per risentirne in maniera estrema. Le immagini sono davvero impressionanti: dozzine e dozzine di bambini in età scolare, che se pure riescono ad essere abbastanza fortunati da occupare un banco, al calar del sole devono recarsi a lavorare tra questi cumuli derelitti, allo scopo di trovare in quel marasma del metallo di valore, qualche filo di rame, componenti ancora funzionati da rivendere ai numerosi commercianti locali. Pensate che la laguna del fiume Korle, dove è situato lo scenario che abbiamo fin qui descritto, era in origine un luogo ameno, in cui venivano portate a pascolare le capre ed altri animali. Attività che continua tutt’ora, al di là dell’acqua, tentando d’ignorare i fumi neri e la diossina che si solleva dai fuochi comuni, da cui gli addetti, loro malgrado, tentano di trarre la materia prima del loro sostentamento quotidiano…