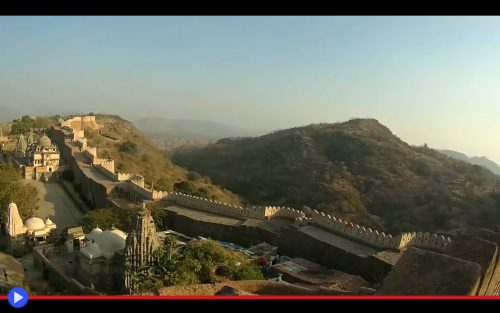

Questa è guerra. Il chiaro segno di un conflitto, impresso nel paesaggio rurale del nord dell’India non come una cicatrice, bensì la testimonianza a rilievo, costruita nella pietra e con dispendio significativo d’impegno, manodopera e potere, di un intento profondo e irrinunciabile: preservare la propria religione, cultura e società. Un’impresa, se vogliamo, straordinariamente difficile verso la metà del XV secolo tra i confini geografici di quella che oggi siamo soliti chiamare, semplicemente, la regione del Mewar. Ma che allora costituiva, sopra ogni altra cosa, il regno tutt’altro che inviolabile del vecchio clan Sisodia dei Rajput, a maggioranza Giainista con significative fasce di popolazione ancora devota al culto degli dei Indù, proprio là, dove ogni zona limitrofa vedeva l’alterno predominio dei sovrani che, di lì ad un secolo, si sarebbero riuniti nel sempre più vasto impero dei Moghul. Uno stato, questo, di conflitto stabile e duraturo nel tempo, come quello capace di condurre alla costruzione di grandissime muraglie nella storia dell’umanità. E di certo non sarebbe poi così tremendamente azzardato, un paragone trasversale tra il grande imperatore e unificatore della Cina Huangdi, costruttore tra le altre cose dell’esercito di terracotta, e Kumbhakarna (regno: 1433-1468 d.C.) colui che assunse il titolo informale di paladino, contro il dilagante potere del sultanato della città di Delhi in questo particolare risvolto storico del subcontinente d’Oriente. Entrambi personaggi capaci di riunire dinastie sconvolte dalle lotte interne, amanti delle arti e della filosofia, capi guerrieri di potenti eserciti. E inoltre, costruttori di un agglomerato di mattoni capace di serpeggiare tra gli erbosi colli, agendo al tempo stesso come strada di collegamento e baluardo per l’avanzata nemica. Utile non tanto a mantenere fuori lo straniero. Quanto a scagliare verso le sue armate un nugolo di frecce, giavellotti e pietre, come sarebbe puntualmente capitato più e più volte, nell’immediato periodo successivo alla costruzione del Kumbhalgarh (trad. Forte di Kumbha).

Affermare che la storia di un personaggio storico tanto fondamentale per il Mewar possa essere dedotta da quella del suo principale castello sarebbe certamente riduttivo, eppure è indubbio che, a suo modo, il complesso costituisca un contributo emblematico al patrimonio archeologico dell’intero paese. Sia per lo svettante edificio principale costruito sulla cima di un colle, arricchito ed ingrandito svariate volte nel corso dei secoli a venire dalle successive generazioni dei Rajput Sisodia, che per l’impressionante cinta muraria che si estende a partire dal suo perimetro, lungo 38 Km ed alto tra i 4 e 14 metri a seconda del punto considerato, e sufficientemente spesso affinché secondo le cronache, otto cavalieri potessero galopparvi l’uno a fianco all’altro, senza nessun rischio di cadere giù nel precipizio antistante. L’effettiva funzione di una simile opera ciclopica, ovvero proteggere i luoghi di culto sanzionati dal potere dinastico, non potrebbe quindi essere resa maggiormente chiara che dalla presenza di ben 360 templi all’interno del suo perimetro, quasi tutti dedicati all’antica dottrina Giainista indiana. Come per gli altri cinque forti di collina del Rajastan, iscritti collettivamente alla lista dei patrimoni dell’umanità tenuta dall’UNESCO, non fu tuttavia sempre così. Basta infatti un mero intento di approfondimento, per venire a conoscenza di come la prima forma di una simile fortezza, definita all’epoca Machhindrapur, risalga almeno all’epoca del tardo impero dei Maurya (321-187 a.C.) come narrato nei testi e nei poemi epici del credo Indù, per poi assumere di nuovo un ruolo difensivo al tentativo d’invasione del sultano Alauddin Khalji durante buona parte del XIV nei confronti del regno di Chittaur. L’importanza strategica di un tale luogo, d’altra parte, è palese sotto gli occhi di tutti: stiamo parlando dell’unico colle di un ampio territorio pianeggiante, lontano da altri grandi centri abitati ma non dal fiume Banas, potenziale fonte d’acqua necessaria a resistere a lunghi e spietati assedi. Un’impresa che sarebbe riuscita più volte a Kumbha e i suoi generali a partire dal 1457 nei confronti dello Shah Ahmed I del Gujarat prima e l’anno successivo, dei guerrieri del terzo imperatore dei Moghul, Akbar I. Tanto che nel giro di poco tempo, iniziò a circolare la voce che il castello fosse protetto dalla dea Ban Mata in persona, sacra protettrice del Mewar. Ma neppure devastare i suoi templi, e perseguitare ogni qualvolta fosse possibile i sacerdoti devoti all’antico culto, avrebbe mai concesso la vittoria ai molti nemici della dinastia dei governanti del clan Sisodia. Soltanto l’uso di una tecnica disonorevole come il veleno avrebbe, un giorno ancora lontano, permesso di conseguire una vittoria di breve durata….

India

In India tutti pazzi per il cocomero bitorzoluto

Nella più profonda giungla dell’alto Kerala, un dramma si consuma in prossimità della cima di un grande albero. Ma tra le due creature coinvolte, almeno in apparenza, una sembra del tutto inconsapevole della situazione. E ti credo. Avete mai sentito parlare di uno roditore, per così dire, perspicace? Persino se si tratta di un Ratufa indica, comunemente detto scoiattolo viola gigante, della lunghezza di 36 cm più mezzo metro circa di coda, intento a consumare il pasto capace di dare un senso ulteriore alla sua giornata. Ma se tale essere, mentre mastica la buccia coriacea coi denti aguzzi sembra assumere in se il significato prototipico del termine “voracità” è nel frattempo il macaco, che appare intento a spintonarlo e schiaffeggiarlo con enfasi, a personificare il concetto tipicamente umano dell’incontenibile cupidigia. “Lascialo. Lascialo. Vattene via.” Sembra esprimere a gesti, mentre dimentica ogni norma del quieto vivere come sa fare soltanto chi subisce il fascino di un potentissimo desiderio. Ma alla sua controparte, di un simile prepotenza ben poco importa, mentre continua a mordere e perforare, suggere e sgranocchiare. Nulla viene sprecato, tranne forse il nocciolo dei singoli semi, troppo coriaceo persino per lui. La morale di questa storia è che nulla può scoraggiare dal pasto ciò che costituisce la versione fondamentalmente sovradimensionata del topo. Oppure, soggettivamente, potrebbe essere interpretata così: “Qualunque cosa stiate facendo, se avete l’opportunità di assaggiare la giaca, fatelo subito. Qualcun altro potrebbe decidersi prima di voi.”

La giaca è quel frutto del peso di fino a 55 Kg, e il diametro di 50 cm massimi, che lascia basito chi visita per la prima volta l’India, oppure il Sud-Est asiatico, o ancora determinate regioni della costa brasiliana. Dove qualcuno, in un momento trascorso ed imprecisato, decise di trapiantare l’albero, facendo affidamento sul clima caldo ed umido della propria regione d’appartenenza. E cresce anche in Africa, questa pianta, ma di sicuro giammai in Europa (o Nord America) i continenti appartenenti, per così dire, alle regioni del Nord del mondo. Peccato. Perché chi finalmente ne assaggia il frutto, il più delle volte, finisce per descriverla come un’esperienza trasformativa, capace di connotare una visione ottimistica della natura e del mondo. A tal punto, è considerato delizioso a patto di aver raggiunto il giusto stato di maturazione, dolce come una caramella gommosa, eppure ricco di retrogusti armonici come quello dell’ananas, del mango e della papaya. E questo nonostante un aspetto che sarebbe un eufemismo definire “non particolarmente invitante” vista la buccia bitorzoluta, il colore giallo pallido della polpa e la consistenza vagamente simile a quella di una zucca. Più di un utente impreparato del web, in effetti, ha finito per confonderlo con una variante sovradimensionata del leggendario durian (gen. Durio) famoso per l’aroma maleodorante, il contenuto appiccicaticcio e il sapore descritto a seconda dei casi come “uova e formaggio” oppure “calzini bagnati”. E in effetti, alcuni punti di contatto esteriori sussistano, benché il contenuto dei due frutti non possa effettivamente essere più diverso di così. La giaca, anche detta in inglese jackfruit dal nome, secondo la leggenda, del botanico inglese William Jack (ma assai più probabilmente una mera traslitterazione ed adattamento del termine malese chakka) non viene per questo fatta oggetto di riti di passaggio o prove di forza d’animo, benché consumarla, contrariamente a quanto possa farci sembrare il succitato scoiattolo, sia un’esperienza tutt’altro che rilassante. A partire dall’apertura mediante coltello in corrispondenza del picciolo, da far seguire ad un rapido giro dell’equatore del tozzo globo, fino al cuore coriaceo della sua massa misteriosa. Un compito da portare a termine con un buon coltello, ma non il migliore coltello, questo perché secondo il racconto di tutti coloro che ne hanno sperimentato le conseguenze, nel frutto c’è una sorta di resina appiccicosa, che una volta entrata in contatto con il metallo non se ne stacca nemmeno impiegando solventi di chiara efficacia. Trasformando il suddetto attrezzo culinario, nel giro di pochi secondi appena, nel “coltello ufficiale da giaca” della vostra affilata collezione. Mentre ciò che viene dopo, il prelievo e la consumazione della polpa carnosa che incapsula i singoli semi, può essere soltanto descritto come paradisiaca… A patto, ovviamente, di aver impiegato i guanti. O di non essere, per propria imprevedibile sfortuna, allergici ai principi attivi dell’etil-isovalerato, del 3-metilbutil-acetato o del 2-metilbuitan-1-ol…

Un serpente solitario nella terra dei lombrichi

Nella divisione in caste operata dalla cultura sociale indiana, quella maggiormente degna di rispetto è rappresentata dai bramini, coloro che proteggono e trasmettono gli insegnamenti di ambito religioso. Come la propensione nominale, pressoché assoluta nei veri fedeli induisti, alla virtù della Ahimsa, la non-violenza verso tutti gli esseri viventi. Non è perciò insolito, in un sistema di valori che prevede la reincarnazione in altre forme di vita, che ogni animale, persino il più apparentemente insignificante, venga trattato con il massimo rispetto ed ogni qual volta se ne presenti l’occasione, protetto dai pericoli del fato. Ed è forse proprio da una simile interconnessione di fattori, che prende il nome l’Indotyphlops braminus, il secondo più piccolo rettile della Terra (dopo il camaleonte lungo 30 mm del Madagascar) e senz’ombra di dubbio quello ad essere dotato di un aspetto maggiormente predisposto al fraintendimento. Sarebbe una visione strana e per certi versi addirittura comica: quella di un devoto del culto di Brahma o quello di Ganesh che, chinandosi nel giardino del tempio, scorge la forma lunga 5 cm di ciò che poteva essere soltanto un piccolo lombrico. Quindi con un’espressione compassionevole, allunga la sua mano allo scopo di prenderlo e spostarlo in una zona sicura all’interno di una fioriera, soltanto per vederlo scattare improvvisamente in avanti. Con una velocità impossibile, configurata in sinuoso movimento che nessuno attribuirebbe normalmente ad un anellide, forse la creatura più pacata tra tutti gli abitanti della zona fossoriale. Eppure l’animale oblungo è anche: marrone, dal diametro e colorazione uniforme, con una testa larga esattamente quanto la coda e apparentemente suddiviso in segmenti. È soltanto avvicinandosi maggiormente con lo sguardo, dopo essersi affrettati innanzi per osservare meglio i dettagli, che ci si rende conto di come i segni che suddividono il suo corpo siano in realtà la risultanza di un certo numero di squame, e nella parte frontale corrispondente alla sua indistinguibile testa, siano presenti anche un paio di piccolissimi occhi neri. Non che questa creatura si affidi in modo particolare al senso della vista. Anche considerato il suo soprannome internazionale: serpente cieco comune. Un nome che si sente in molte aree del mondo perché, dalla nativa India, questa creatura ha avuto la fortuna di diffondersi praticamente in ogni continente, raggiungendo anche aree isolate come le Hawaii, dove rappresenta l’unico serpente del suo intero ecosistema. Con un metodo forse tra i più semplici e diretti: scegliere come residenza il vaso da fiori, oppure cumuli di terra trasportata via mare a scopo per lo più agricolo o industriale.

Di sicuro, ad ogni modo, ci sono creature ben peggiori che possano varcare accidentalmente la frontiera. Laddove l’I. braminus, fortunatamente innocuo per l’uomo, non ha altri effetti che ridurre lievemente la popolazione di animali come le termiti o le formiche, la cui straordinaria proliferazione basta a porle in posizione diametralmente opposta al rischio potenziale di estinzione. Così l’animaletto giunge, ben pasciuto e pronto a fare il necessario per nutrirsi, in un ambiente totalmente nuovo e inizia pressoché immediatamente a riprodursi. Questo perché la maggior parte dei serpenti ciechi presenta una suddivisione dei sessi assai particolari. O per meglio dire, la quasi totale assenza di essa, visto che la totalità degli esemplari studiati in maniera formale fino ad oggi era femmina, per di più dotata del grande vantaggio biologico della partenogenesi, ovvero la capacità di fecondare da sole le proprie uova. E che uova! Grandi esattamente quanto lo spazio disponibile nell’apparato corrispondente, affinché il singolo figlio per stagione riproduttiva, una volta venuto al mondo, sia già abbastanza lungo da trovare fonti di cibo adeguate a fornirgli un sostentamento. Come da prassi tipica dei rettili, creature che non praticano l’allattamento. È una sorta di partita cosmica a Snake, se vogliamo, il vecchio gioco per cellulari in cui i pallini commestibili hanno tutti la stessa identica dimensione. E il serpente morirebbe ben presto di fame, se non fosse sufficientemente grande da riuscire a mangiare il primo. Questione assai importante, quando si considera che il Leptotyphlops carlae, più piccolo tra i serpenti ciechi scoperto nelle Barbados nel 2008, può facilmente raccogliere il suo corpo sopra una moneta da 50 centesimi di euro. Ma le particolarità di questi inusitati esseri, pervasivi quanto poco noti in Europa, non finiscono certamente qui…

Il tesoro maledetto del tempio di Padmanabhaswamy

Nell’architettura sacra indiana, il gopuram è una porta monumentale riccamente ornata, da uno sviluppo marcatamente verticale e utilizzata per contrassegnare la presenza di un idolo, raffigurazione materiale della divinità. Dalla forma generalmente rastremata o a gradoni, principalmente per ragioni di stabilità, simili strutture sono spesso tra le più alte delle antiche metropoli del subcontinente, facilmente visibili oltre le abitazioni o gli edifici pubblici circostanti. Nella città di Thiruvananthapuram, capitale e principale centro abitato dello stato del Kerala, sorge un gopuram meta d’innumerevoli pellegrinaggi, particolarmente famoso perché possiede le “dieci caratteristiche” di un grande tempio: antichità, presenza di sacre scritture, importanza storica, origine in una foresta, vicinanza all’oceano, posizione elevata, connessioni alla dinastia reale, menzione negli antichi testi, magnificenza architettonica e grandiosità delle celebrazioni. Talmente importante, nel suo ruolo primario tra i 108 templi dedicati a Vishnu (Divya Desam) che la visita da parte dei turisti è effettivamente scoraggiata, e l’ingresso dei non induisti all’interno del complesso formalmente vietato, dietro sorveglianza dei bramini dediti alla non-violenza, ma cionondimeno attenti e segretamente armati con delle pistole. Questo perché, oltre ad essere un luogo di culto, il grande tempio dal nome di Padmanabhaswamy è anche una proprietà della famiglia reale di Travancore, secondo una vecchia leggenda impiegata come cassaforte per indicibili tesori. Leggenda che avrebbe trovato conferma nel 2011, quando un decreto governativo venne impiegato per autorizzare un gruppo di archeologi di stato ad entrare nelle sale sottostanti, al fine di realizzare un inventario degli antichi reperti segretamente custoditi all’interno. Torce elettriche alla mano, piedi di porco, fibre ottiche e vanghe alla mano, i profanatori si sono quindi trovati dinnanzi a una serie di sei porte, tutte rigorosamente prive di cardini, serrature o maniglie di alcun tipo. Qui la storia si fa confusa, poiché sembra che di comune accordo, costoro abbiano lavorato per svariati giorni riuscendo ad aprire soltanto le cinque identificate dalla A alla F, saltando la B: all’interno delle stesse, oro e argento in quantità incommensurabile, ornamenti sacri, intere noci di cocco ricoperte di gemme e alcune sculture raffiguranti elefanti, il cui valore unitario sarebbe stato misurabile in svariati milioni di dollari ciascuna. Per quanto riguardava l’ultima porta, tuttavia, gli uomini si fermarono, come impietriti da un terribile presentimento. A fargli la guardia, infatti, c’erano due sculture di enormi cobra eretti in maniera perpendicolare al suolo, i cappucci aperti in maniera minacciosa, gli occhi tanti vividi che sembravano incontrare direttamente lo sguardo degli uomini sottostanti. L’aria parve inoltre farsi più pesante ed i suoni assunsero un’innaturale tonalità ovattata. “State attenti, è l’effetto della Naga Bandham” esclamò uno tra loro, che aveva studiato le antiche scritture del dharma, riconoscendo i chiari segni di una stregoneria finalizzata a proteggere i luoghi sacri, invocando la presenza dei serpenti senzienti, l’antica razza al di sopra dell’umanità che un tempo governava il mondo dal letto dei laghi e dei fiumi d’India. Risultato: il consenso collettivo che dopo tutto, era stato fatto abbastanza, visto e considerato che la famiglia reale, in breve tempo, dichiarò che tutti i contenuti della camera B fossero connessi in modo particolare al ruolo sacro del tempio, ed ogni profanazione avrebbe condotto ad un accumulo di un karma straordinariamente negativo, invocando la collera degli Dei.

Di lì a poco, quindi, ogni persona che aveva partecipato alla spedizione iniziò a pagarne le conseguenze. Uno degli archeologi si ammalò e morì. Un altro subì un incidente d’auto. I loro colleghi subirono lutti familiari, come la morte improvvisa dei genitori. Possibile che ciò stesse accadendo per l’effetto della collera di Vishnu, dio al tempo stesso misericordioso e iracondo, benevolo e spietato all’occorrenza? Fatto sta che in breve tempo, iniziarono a girare voci sulla camera B del tempio dedicato a Padmanabha, l’avatar (personificazione) del grande protettore dell’Universo fosse stata sigillata per un preciso motivo, e quel motivo era impedire la letterale distruzione dell’intera città soprastante. Alcuni dissero che dentro la stanza, in qualche maniera, fosse custodita l’intera progenie dei Naga di Travancore, pronti a scaturire e sfogare sull’umanità la collera repressa d’interminabili secoli di prigionia. Secondo altri, il sottosuolo del tempio sarebbe stato connesso direttamente all’oceano, con una pressione sufficiente ad allagare la regione e potenzialmente, l’intero stato del Kerala. Nel frattempo, entro la fine del 2013, i tesori prelevati dalle altre camere sotterranee con lo scopo dichiarato di essere esposti in un museo iniziarono ad essere sostituiti con delle copie placcate in oro, mentre l’orribile sospetto fu che qualcuno li avesse trafugati e che proprio costui, in maniera potenzialmente disastrosa, conoscesse vie d’accesso segrete che potevano essere impiegate per accedere anche al sacello mistico della camera B. Il progetto di estrazione ed archiviazione dei tesori fu quindi abbandonato, ripristinando il tempio alla sua originale inaccessibilità sacra mentre i bramini ricominciavano il loro attento pattugliamento. Ma tornare indietro, a quel punto, poteva rivelarsi impossibile…