“Un hamburger morso da un lato, con un’oliva sopra tenuta ferma da uno stuzzicadenti” per quanto prosaica possa apparire questa descrizione di quella che potrebbe essere l’astronave di fantasia più famosa al mondo, simbolo iconico della saga di Guerre Stellari, è indubbio che renda l’idea in maniera piuttosto efficiente. Essa si allinea, inoltre, al luogo comune secondo cui i grandi creativi tendano ad avere le loro idee durante l’ora di pranzo, scarabocchiandole alla ben’è meglio su un tovagliolo che sia possibilmente, ma non necessariamente usa-e-getta. C’è un documento scritto, tuttavia, che sfata immediatamente questa leggenda: il foglio di bloc-notes fornito da George Lucas in persona a Colin Cantwell, il designer cinematografico di modellini che avrebbe curato la realizzazione dei principali velivoli del primo film. In esso, la versione preliminare della “nave pirata”, come era ancora definita in quella fase, aveva una forma affusolata con dei grandi motori e una cabina di comando che si allargava in punta. In un secondo momento, tuttavia, il regista decise di utilizzare questo particolare progetto per un’altro ruolo, quello della Corvetta della principessa, catturata dal gigantesco Star Destroyer nella scena di apertura del film. La forma che noi tutti conosciamo, simile a un disco volante, sarebbe quindi stata rielaborata in tutta fretta prima della sua scena d’esordio, con un processo creativo che resta largamente ignoto. Il che non ha impedito, negli anni, la speculazione dei fan. La prima possibile fonte d’ispirazione è stata individuata nel corso degli anni, notoriamente, nella cabina di comando, del tutto simile a quella del bombardiere americano della seconda guerra mondiale, il B-29 o Fortezza Volante. Ben pochi, tuttavia, hanno tentato di ricondurre la forma generale dell’astronave a un aereo effettivamente esistente. Perché in effetti, riuscite ad immaginare qualcosa di meno aerodinamico? Niente, assolutamente nulla, potrebbe mai staccarsi da terra essendo stato costruito a quel modo. Eppure…

Il Bartini Beriev VVA-14 fu costruito, in forma di prototipo, nel 1972, grazie all’opera del progettista e fisico italiano Roberto Oros di Bartini, emigrato in Russia a seguito della prima guerra mondiale. Una figura che ebbe un’influenza monumentale sulla storia dell’aviazione di quel paese, dopo aver lasciato la propria patria per non essere perseguitato dal fascismo, a causa della sua vicinanza al Partito Comunista Italiano. Questo fu l’aereo che rappresentava, in termini cronologici, il culmine finale della sua lunga carriera, incorporando molte delle idee avveniristiche messe in pratica nel corso degli anni, soltanto due anni prima di passare a miglior vita all’età di 77 anni. Volendo sintetizzare in una singola espressione il suo stile progettuale, Bartini fu la figura del primo ingegnere che abbandonava l’approccio largamente empirico usato dai suoi colleghi fino a quel momento, facendo un uso puntuale e totalizzante del calcolo matematico applicato all’ingegneria. Questo gli permise di affrontare i problemi con un approccio multiplo, mirato a migliorare le prestazioni degli aerei su più fronti allo stesso tempo. Non sempre, le soluzioni da lui preferite avevano un’efficacia palese agli occhi dei non iniziati. Ne è il lampante esempio questo vero e proprio mostro dei cieli, che fu costruito con l’assistenza dell’azienda pubblica Beriev, specializzata in aeroplani anfibi. La ragione di una tale scelta va individuata nell’obiettivo di fondo dell’intera questione: fornire all’Unione Sovietica un mezzo che potesse contrastare, in qualche maniera, i nuovi missili di classe Polaris schierati coi sommergibili dal temuto nemico americano, possibilmente andando ad affondare direttamente i temuti “battelli invisibili” disseminati negli oceani della Terra. E affinché potesse far questo, i requisiti prestazionali erano piuttosto significativi: occorreva un velivolo che potesse atterrare in mare con qualsiasi condizione meteorologica, decollando con un minimo preavviso. Esso doveva poter volare a bassissima quota, portando a bordo un’alta quantità di armi e munizioni. Proprio per questo, il “barone rosso italiano” come lo chiamavano per la sua ascendenza nobiliare, pensò fin da subito alla soluzione dell’ekranoplano. Un velivolo la cui forma più pienamente realizzata fino ad allora si trovava di stanza nel Mar Caspio, col nome ufficiale di Korabl Maket, ovvero “aereo sperimentale” (vedi precedente articolo sull’argomento) famoso per la sua capacità di volare grazie al cuscino d’aria creato dal cosiddetto effetto suolo. La sua versione, tuttavia, avrebbe dovuto poter volare anche ad alte quote e velocità, per raggiungere in breve tempo l’area in cui era stato individuato il sottomarino nemico. Ciò che ne derivò, fu qualcosa che il mondo non aveva semplicemente mai visto prima…

italia

L’insetto che tiene in scacco la penisola italiana

Ci sono animali la cui semplice vista, attraverso il corso della Storia, ha lasciato presagire il grave destino di coloro che li stavano incontrando per la prima volta. Sono creature generalmente impressionanti, come i leggendari elefanti di Annibale, condotti oltre le Alpi assieme a un esercito nella speranza di condannare l’Impero Romano. Ma forse gli invasori più pericolosi risultano essere, piuttosto, quelli che non riconosci da subito. Esseri piccoli, persino invisibili, alla maniera dei germi del raffreddore comune, che distrussero in maniera molto più certa e rapida alcune delle maggiori civiltà pre-colombiane. Mentre a volte, caso vuole che si verifichi l’eventualità intermedia. L’assalto di un qualcosa di piccolo ma non piccolissimo. Rischio palese ma non evidente. Momento in cui diventa niente meno che fondamentale, fidarsi della capacità di osservazione e la conoscenza pregressa di chi riesce, per primo, a presentare al mondo l’idea.

Ogni catastrofe inizia con delle avvisaglie preliminari e nell’era di Internet, queste possono concretizzarsi in una singola foto postata su un forum di discussione. Di un coleottero grazioso e per nulla inquietante, all’apparenza: 10 mm di scarabeo color bronzo/rame, con dodici ciuffetti di peli bianchi che punteggiano il suo profilo. Una forma tozza e piuttosto compatta, tranne che per la testa preminente che sormonta il torace, all’interno della quale sono parzialmente ritratte le antenne durante il riposo sopra una foglia. La mostrava ai suoi colleghi appassionati di entomologia Joannes Mikaeli, utente veterano del forum Natura Mediterraneo a luglio del 2014, con la semplice notazione di aver avvistato la piccola creatura lungo il Naviglio Vecchio nei pressi di Turbigo, in provincia di Milano, al fine di non influenzare il giudizio di coloro a cui stava chiedendo consiglio. Ma la realtà è che lui sapeva ciò dinnanzi a cui si era trovato, così come lo seppero immediatamente coloro che si trovavano dall’altro lato dello schermo. Una visione esiziale, l’artropode che porta alla condanna, il più piccolo foriero di un incipiente Apocalisse vegetale. Attorno al 1912, alcune uova di questa “insignificante” creatura furono malauguratamente importate negli Stati Uniti, si ritiene con la terra di un rizoma di giaggiolo. Il cui proprietario, esposta in vaso la pianta profumata sul suo balcone, non sapeva davvero quale danno stesse arrecando all’intera parte settentrionale del suo continente: circa 456 miliardi di dollari l’anno, all’epoca attuale, perduti nel destino d’intere piantagioni ridotte in polvere da implacabili mandibole masticatorie. Di piante come la vite, il susino, il pesco, il pero, il melo, la rosa, il rovo, il mais, il mirtillo, il pisello, la fragola, il pomodoro…. E dozzine di altre ancora. Tutto è commestibile, se sei un coleottero affamato. Ma forse bloccare una simile malefatta sul nascere non avrebbe fatto altro che rimandare l’inevitabile. Il Popilia japonica, prima o poi, sarebbe arrivato. O mamekogane, come lo chiamano nel suo paese d’origine in Estremo Oriente, dove costituisce poco più che un fastidio occasionale per gli agricoltori e i proprietari di giardini. Questo perché, nel Giappone degli insetti straordinariamente feroci, esiste un vasto ventaglio di piccoli predatori, evolutosi attraverso i secoli proprio per trarre vantaggio da questa fantastica capacità di proliferazione. Tra cui due vespe del genus Tiphia, vernalis e popilliavora, che hanno l’abitudine di scavare per deporre le loro uova sulla schiena delle larve di scarabeo, lasciando che la malefica prole le divori prima della fine dell’estate. O la crudele mosca Istocheta aldrichi, che fa lo stesso agendo in una finestra di tempo minore, bloccando le infestazioni ancor prima che raggiungano il grado critico di diffusione. Per non parlare di svariate specie di uccelli in grado di divorare gli adulti in volo. Creature inconsapevoli, la cui opera diligente ha sempre impedito che la situazione sfuggisse di mano. Come è invece successo, volta per volta, in ogni singolo altro paese vittima nell’intero territorio globale.

L’avvistamento dell’appassionato del Web, propagato fino a chi di dovere, fu subito considerato un momento drammatico per la storia ecologica e preso sul serio dall’ente della EPPO (Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante) poiché costituiva il primo caso registrato di presenza di questo terribile distruttore sul Vecchio Continente, fatta eccezione per quanto registrato precedentemente presso le isole Azzorre. Ma il problema degli insetti è che come è noto, quando ne vedi uno è già troppo tardi. È probabile che ce ne siano già milioni… Diverse spedizioni successive, da parte di appassionati e personale qualificato nell’intero parco del Ticino, ben presto confermarono la verità. Uno dei più temuti coleotteri al mondo stava banchettando, volando e accoppiandosi sul verdeggiante territorio dell’inconsapevole Lombardia. In breve tempo ed a partire dalla rivista di settore L’Informatore Agrario, la notizia comparve sui principali giornali nazionali, mentre già si agiva per tentare di arginare la diffusione della terribile e voracissima creatura. Con la più immediata delle soluzioni: la disposizione in serie di trappole dall’alto grado di specificità…

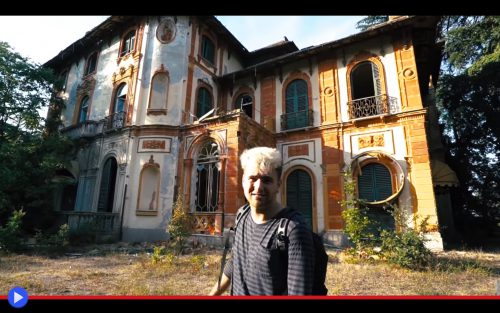

Urbex canadese nella villa del magnate risorgimentale

Che cosa hanno in comune il conte Edilio Raggio, imprenditore ed uomo d’affari, nonché il più ricco deputato del Regno, vissuto all’epoca dell’Unità d’Italia, e Josh di “Esplorando con Josh” venticinquenne canadese con tre canali su YouTube ed uno su Twitch, appassionato di esplorazione urbana e videogiochi di ogni genere, attività da due milioni e mezzo di spettatori che in qualche maniera, si sostengono a vicenda? Beh, non moltissimo, oggettivamente, se non questo: entrambi sanno apprezzare lo stile Liberty della Belle Époque. Anche se il secondo, piuttosto che riconoscerne le caratteristiche e chiamarlo per nome, si limita a lanciare esclamazioni gutturali d’entusiasmo di fronte al “tizio dorato” dipinto sul soffitto e le finiture murarie di Villa Minetta, uno dei più importanti lasciti architettonici del grande armatore, poi padrone di un’industria di produzione dell’acciaio, infine venditore di mattonelle combustibili da usare nelle ferrovie. Eppure tra lui ed il gotha dei beni culturali operante nei dintorni di Novi Ligure, dove ci troviamo per questo video del genere urbex (URban EXploration) è sicuramente il giovane turista a farci una figura migliore, visto lo stato di totale abbandono e sostanziale rovina in cui si trova il vasto e nonostante tutto, affascinante edificio. All’interno di un bosco che fino alla metà degli anni 90 era stato un parco ben tenuto, con prato e cespugli all’inglese, alberi secolari e specie esotiche, ma che ora nasconde il vecchio maniero come il roveto della Bella Addormentata, senza neppure l’ombra di un perché.

È difficile immaginare le centinaia di migliaia di lire, oggi corrispondenti a letterali milioni di euro, investiti all’epoca per costruire questa enorme dimora di campagna, degna di ospitare il 7 settembre del 1877 persino re Vittorio Emanuele II assieme a suo figlio il principe Umberto, probabilmente in viaggio verso una delle sue amate spedizioni di caccia. Quattromila metri quadri disposti su tre piani, di stucchi, statue, finestroni e vaste sale, un tempo al centro della vita mondana dell’intera provincia di Alessandria, secondo il volere del suo insigne abitante. Ma il tempo passa e i fattori cambiano, così che un giorno, il conte decise di trasferirsi nell’ancor più sfarzosa Villa Lomellini, sita a qualche chilometro a sud di Pavia, oggi trasformata in hotel e centro congressi dall’Opera di Don Orione. Poiché proprio questo, in ultima analisi, è il miglior destino che si possa augurare alla propria eredità immobiliare: un utilizzo singolo, stabile e continuativo nel tempo. Mentre per la Minetta rivenduta più volte, fu un continuo processo di trasformazione non sempre nell’interesse della sua integrità strutturale. Nel 1906, dopo la morte del grande industriale, suo figlio Carlo saldò tutti i debiti che i novesi avevano al Banco di Pietà. Quindi la villa resta disabitata per lungo tempo, finché allo scoppio della seconda guerra mondiale, il Comando Supremo delle Forze Armate tedesche vi colloca il quartier generale del GAL (Gruppo Armate Liguria) comandato dal gerarca fascista Graziani, che viene ad abitarci. Dal 1945 in poi, dopo una breve occupazione da parte dei militari americani, la casa diventa di proprietà di un facoltoso circense, tale Giovanni Palmiri detto “il Diavolo Rosso” per il suo celebre spettacolo in cui usava mettersi in equilibrio sulle principali piazze italiane sopra una canna di bambù alta 50 metri. Forse risale a quest’epoca lo strano bagno incontrato da Josh durante la sua esplorazione, decorato con mattonelle psichedeliche non propriamente conformi al resto dell’edificio; ad ogni modo, nel 1949 Palmiri muore mentre tenta di salire al volo su una motocicletta e correre su di un filo, e la sua famiglia mette di nuovo in vendita la villa. A quel punto l’edificio viene acquistato dagli Spinoglio, che vi aggiungono piscina, campo da tennis, sauna e spogliatoio. Verso la metà degli anni 90, la proprietà così abbellita viene ipotizzata da Lady Diana e Dodi Al-Fayed come futura dimora della loro problematica relazione, prima che tutto finisca con il tragico incidente del Pont de l’Alma. Verso la metà degli anni 2000, quindi, se la compra l’imprenditore del settore automobilistico ed edilizio Valter Marletti, che promette di investire 10 milioni di euro nel suo ripristino allo stato originario. Da allora, lì giace.

Gli stambecchi che salgono sulla diga del Paradiso

C’era una volta un giovane re d’Italia, il cui nome era Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso, destinato a passare alla storia come il “galantuomo” che avrebbe continuato l’opera del suo insigne predecessore Carlo Alberto, firmatario della costituzione. Grazie anche a lui, sarebbe iniziato il Risorgimento Italiano. Ma prima di poter giungere a questo, il nuovo sovrano avrebbe dovuto superare un problema: il fatto di non assomigliare particolarmente a suo padre. Questa atipica condizione, poco più che un fastidio per una persona normale, è generalmente una tragedia all’interno delle casate reali. Poiché la gente mormora e concepisce, generalmente, l’ipotesi peggiore. Fu nel 1821 quindi che, successivamente a un grave incendio sopravvenuto nel palazzo dei Savoia, ad un rinomato macellaio di nome Tanaca sparì il figlioletto. Costui parve, inoltre, ricevere un’inaspettata e significativa somma di denaro. Si profilò quindi l’ipotesi di una sinistra sostituzione, operata a scopo di garantire la successione della dinastia nonostante il disastro. Mere dicerie. O quanto meglio, una scelta del tutto azzardata, visto che soltanto l’anno successivo sarebbe nato un ulteriore figlio maschio, Ferdinando il futuro duca di Toscana, che tra l’altro, si dimostrò essere fisicamente simile al fratello maggiore. I due crebbero, quindi, con educazione militaresca e furono molto vicini. E continuarono ad esserlo, tanto che lo stesso anno in cui Vittorio Emanuele succedette al trono nel 1849, ritroviamo i due fratelli che si recano a caccia assieme nel territorio delle valli valdostane. E fu qui che il re, cavalcando fino alla quota di 2828 metri, fece fuoco col suo fucile ed uccise, tra gli altri, una capra selvatica dalle lunghe corna ricurve. Il sacrificio di questa nobile bestia nel giro di un paio di generazioni, avrebbe salvato la sua intera specie.

Capra ibex, comunemente detta lo stambecco delle Alpi, era un tempo diffuso in Francia, come testimoniato dalle celebri pitture parietali preistoriche della grotta di Lascaux. Si trovava inoltre in Svizzera, Austria e Germania. Ma verso l’inizio del XIX secolo, ormai, esso rimaneva soltanto nel Nord Italia, a causa di lunghi secoli di caccia ed annientamento sistematico privo di un criterio. Nel momento stesso in cui il re, dunque, diede il suo personale contributo all’eccidio, successe qualcosa di molto particolare. Egli disse al fratello: “Questi magnifici animali… Dovrò continuare a cacciarli per gli anni a venire.” Così il fratello maggiore fece ritorno a Torino, e da lì emanò una nuova direttiva: che tutte le patenti di caccia emanate da suo padre a vantaggio dei valligiani fossero ricomprate dalla corona, e che nei territori della valle di Champdepraz, Fénis, Valgrisenche e Brissogne fosse istituita una riserva, la più vasta nella storia d’Italia, che avrebbe preso il nome di Gran Paradiso. All’interno della quale, la caccia allo stambecco fosse severamente proibita, dietro immediata punizione da parte di un corpo speciale di Reali Cacciatori Guardie (strana scelta dei termini…) Fu così che le maestose capre prosperarono come mai prima d’allora, al punto che nelle generazioni successive, fosse possibile mettere in atto diversi programmi di spostamento nei territori limitrofi, allo scopo d’introdurre popolazioni locali. Zone come la valle Antrona, situata al confine con la Svizzera, circa 20 Km ad ovest di Domodossola. Poi il tempo passò, e la gente continuò a costruire.

Dov’è scritto, in effetti, che preservare la natura non possa andare di pari passo con lo sviluppo del territorio? Fu così che nel 1925, proprio mentre a Milano continuava la brusca impennata del potenziale industriale italiano, fu deciso di costruire una serie di dighe per l’energia idroelettrica presso i torrenti e fiumiciattoli della regione, costituendo l’origine di alcuni significativi bacini artificiali. Tra cui quella che avrebbe presso il nome di Cingino. Ora ci sono diversi luoghi, nell’intero Piemonte e Val d’Aosta, in cui lo stambecco incontra questa specifica tipologia di strutture, che contengono ed instradano l’acqua all’interno di dinamo e generatori. Ma in nessun altro ciò sembra avvenire con la stessa casistica, che porta il quadrupede a scalarne le pareti scoscese con regolarità, in quella che sembra essere, a tutti gli effetti, un’espressione animale della nostra pratica del free climbing estremo. Come spesso avviene, tuttavia, le apparenze ingannano. E dietro una simile attività, c’è una ragione ben precisa…