Se dovessimo stilare un elenco degli sconvolgimenti che ha portato in questi giorni la perturbazione Burian alla vita nella nostra temperata penisola mediterranea, credo che potremmo compilare una lista piuttosto lunga: problemi alla viabilità, chiusura delle scuole e degli uffici pubblici, aumento del consumo di gas e potenzialmente, disagi personali tutt’altro che indifferenti (inclusa la realizzazione tardiva che forse, sarebbe stato meglio indossare uno strato o due in più di vestiario). Ciò di cui invece, i telegiornali non stanno parlando affatto, perché in effetti è un dramma che si stava svolgendo, fino a ieri, all’altro lato estremo del globo terrestre, è la scia di distruzione lasciata dal ciclone Gita nell’emisfero meridionale, il più grave ad aver visitato l’arcipelago di Tonga negli ultimi 30 anni, sufficiente a distruggere l’antico edificio del parlamento. Per poi spostarsi, un po’come il nostro ammasso di gelida aria siberiana, ai paesi più prossimi dell’area polinesiana, tra cui Samoa, Samoa Americana, Fiji e Nuova Caledonia, poco prima di approdare, con possente enfasi inerziale, fino a quella terra di attraenti pascoli e candide greggi, che tutti abbiamo avuto modo di apprezzare al cinema durante l’epocale trilogia del Signore degli Anelli. Così che se la Nuova Zelanda dovesse, oggi, realizzare un elenco di disagi parallelo al nostro Grande Inverno del 2018, potrebbe certamente superarlo per estensione e gravità dei singoli punti: con un vento sufficientemente forte da abbattere le linee di comunicazione, intere zone rurali evacuate per sfuggire alle inondazioni, numerosi voli disdetti e rimandati. Ma un ipotetico storico nazionale sulla falsariga dell’antico Erodoto di Alicarnasso potrebbe anche scegliere, piuttosto, di evidenziare un singolo punto: “Nella giornata del 20 febbraio, alle 9:13 di mattina, presso la pianura dove scorre il fiume Rakaia, si è formato un impressionante torrente di pietra polverizzata, quasi come se la montagna antistante si fosse trasformata in liquido, ed avesse iniziato a discendere giù a valle.” Trattasi di un fenomeno in realtà per niente inaudito, come evidenziato dalla documentarista del caso di nome Donna Field, proprietaria di una fattoria locale, che non ha esitato ad identificarlo sul suo profilo Facebook col nome di shingle fan (ventaglio di ghiaia) come riferimento alla forma che simili scivolamenti tendono a disegnare, al momento in cui esauriscono la propria forza gravitazionale, quando si arrestano nel bel mezzo della pianura erbosa. Quasi sempre ma non stavolta, in cui le forti piogge, oltre al notevole accumulo di energia potenziale, hanno condotto l’intero ammasso proveniente dal monte Hutt fin giù dentro ai caratteristici canali intrecciati del succitato corso d’acqua, un fiume paragonabile, per l’insolita forma, al nostro Tagliamento nel Friuli-Venezia Giulia o a particolari tratti del Piave.

Un evento non privo di conseguenze, nonostante il corso abbia fortunatamente evitato la direzione di strutture umane, riuscendo comunque a tagliare a metà la strada di Double Hill, unico collegamento tra la cittadina di Rakaia e le otto fattorie locali. E così affascinante, per la sua natura concettuale non dissimile da quella di una colata lavica, da scatenare la solita valanga di ipotesi sul Web, oltre ad un più limitato numero di analisi scientificamente coerenti. Così che io non potessi esimermi, come di consueto, da aggiungere il mio contributo: in gergo geologico, l’evento neozelandese viene definito come il tipico debris flow o colata detritica, consistente di un ammasso di materiale, talvolta anche molto significativo, capace di muoversi verso il basso a velocità di fino 25 metri al secondo. Ulteriormente caratterizzato, e reso altamente caratteristico, dalla sua composizione granulometrica, con numerose particelle di una dimensione pressoché equivalente. Questo grazie, in primo luogo, alla composizione piuttosto rara del massiccio del monte Hutt, contenente la più alta concentrazione di grovacca (dal tedesco Grauwacke, roccia grigia) arenaria composta da un insieme di frammenti angolari dei minerali quarzo e feldspato, sospesi in una matrice di argilla semi-solidificata. Così che non è impossibile che, all’aggiunta dell’acqua penetrata negli strati sotterranei, la montagna stessa perda solidità, trasformandosi nell’incredibile visione di martedì scorso, verificatosi in un luogo che ha come toponimo, direi non a caso, Terrible Gully (la Terribile Gola).

Il diritto texano a un carro armato in cortile

Visto da lontano, l’ambiente del vicinato era tranquillo, regolare ed ordinato. Questo è un problema tipico dei regimi di tipo totalitario: nessuno si accorge del danno che arrecano, finché non è troppo tardi per farne immediatamente a meno. Questo quanto potrebbero affermare, e ciò che probabilmente pensano, molti degli involontari soggetti delle HOA, le temutissime Homehowner’s Associations, enti preposti alla regolamentazione del codice comportamentale dei proprietari di case, una presenza tipica dei sobborghi statunitensi. Dozzine su dozzine di accattivanti villette a schiera, il prato verdeggiante, i cespugli ordinati, le facciate linde e pinte delle case, ciascuna rigorosamente priva di sbarre alle finestre. Guai, a chi dovesse deviare dalla norma convenzionale! Qui da noi, esiste un detto: “Se non sopporti la convivenza forzata di un condominio, vai a vivere in un villino.” Ed è singolare che proprio nella Terra dei Liberi dalla bandiera punteggiata di stelle, con le aquile testabianca che pattugliano le coste del continente, tale assioma cessi spesso di avere un significato, laddove la nebulosa presenza di un’autorità imposta dall’alto può farti la multa, perché non hai usato con perizia il tagliaerba, hai messo la spazzatura fuori nell’ora sbagliata oppure il cane di famiglia ha osato defecare nel (tuo) giardino… Almeno che tu non sia un avvocato. Colui che mastica la legge, assecondando la causa dei giusti o i malvagi e talvolta, occupandosi di se stesso. E chiunque la pensi esattamente come lui. Un vero e proprio credo, per gli antenati che scelsero di vivere nello stato triangolare che prende il nome di Texas, dove una pistola fumante, notoriamente, non si rifiuta a nessuno. Un istinto battagliero che si rispecchia nell’operato di gente come Tony Buzbee, titolare dell’omonimo studio legale, abbastanza grande da avere un articolo su Wikipedia, avendo anche rappresentato entità governative come lo stato della Louisiana o il regno di Spagna.

Qualcuno che non vorresti, normalmente, aver contro, ma anche una persona che, in forza di un background di famiglia e una passata carriera militare nei marine, culminante con il conseguimento della Medaglia Commemorativa della Marina, può un giorno decidere di avere 347.200 euro da spendere in Francia, per acquistare un carro armato M4A4 Sherman pienamente funzionante, da importare negli Stati Uniti e dinnanzi alla sua umile magione multi-milionaria, proprio nel suo isolato di River Oaks, una delle zone più ricche e privilegiate dell’intera Houston, capoluogo di contea. Una questione che ha le sue radici verso la fine del 2016, epoca dell’acquisto, ma che raggiunse il punto di rottura nel settembre del 2017, quando finalmente il veicolo proveniente fu scaricato dalla nave cargo e trasportato, nonostante le sue agevoli 35 tonnellate, fino al domicilio dell’entusiastico nuovo proprietario, dinnanzi a gli obiettivi di svariate Tv locali. Storia… conclusa, quindi? Non proprio. Questo perché nonostante l’ente stradale cittadino e la polizia avessero dato a Mr. Buzbee istruzioni precise su dove far collocare il corazzato, fornendogli addirittura dei coni da parcheggio di riferimento, altrettanto non aveva fatto la HOA, con conseguente immediata preparazione alla guerra. Ora, da un certo punto di vista, l’iniziativa in questione può anche essere giustificata. Ciò in quanto il veicolo in questione, per mere esigenze logistiche, si trovava effettivamente sul suolo pubblico, dove potrebbe ipoteticamente arrecare disturbo al transito degli automobilisti. O meglio, potrebbe farlo se non si trattasse di una strada a quattro corsie per di più leggermente trafficata, dove l’unico rallentamento la gente tendeva a rallentare, più che altro, soltanto per dare uno sguardo più da vicino al carro armato. Non che questo abbia impedito, ai possenti tutori dell’ordine e del decoro, di far scrivere una lettera al proprietario, in cui si citavano soltanto problematiche di tipo generico, tra cui “la sicurezza” e “la preoccupazione dei vicini”. Quasi come se il facoltoso avvocato, anche ignorando il fatto che il veicolo fosse stato reso incapace di sparare, potesse un giorno scegliere di cambiare carriera, mettendosi a fare il carrista per le strade silenziose di River Oaks. Così che lui, con tipica indole litigiosa degli stati del Sud, dichiarò orgogliosamente ai microfoni: “Avevo intenzione di far togliere il carro armato entro lunedì prossimo, per iniziare il trasporto verso il mio ranch a Texarkana. Ma credo proprio che adesso, invece, ce lo lascerò almeno un altro paio di settimane.”

L’isola di Ailsa, grande sasso da curling nel mare scozzese

È una visione delle cose piuttosto diffusa, benché poco discussa, quella dell’equilibrio cosmico tra l’insieme e il particolare. La sfera che costituisce l’universo, che racchiude la sfera del mondo, con al centro un nucleo sferoidale composto di atomi equidistanti dal centro. Il grande nel piccolo nell’ancora più piccolo, in un gioco di matrioske in cui l’uomo, antropologicamente parlando. è la cifra jolly che modifica e può compromettere l’equilibrio. Ma in determinati, specifici casi, riesce invece a crearlo. Cose che si ripetono a intervalli (ragionevolmente) regolari: il passaggio della cometa di Halley, la congiunzione astrale Giove-Saturno, l’articolo sulla Gazzetta dello Sport intitolato “Che cos’è il curling?” con una data ispirata al principio dell’unico torneo internazionale capace di comparire sul radar del grande pubblico, quello delle Olimpiadi Invernali.

È una questione piuttosto ironica, a pensarci bene, che i professionisti dei club più blasonati, al di fuori dalla Scozia, dal Canada e i principali paesi del Nord Europa, restino largamente ignoti, mentre la pratica occasionale di sportivi richiamati presso l’antica fiamma, frutto di anni, piuttosto che una vita di addestramenti intensivi, finisca per catalizzare l’attenzione di tutti sullo sport delle stones, i sassi di granito indotti a scivolare leggiadri sul ghiaccio d’inverno. E sapete cos’altro, colpisce la fantasia? Il fatto che simili preziosi, interessanti oggetti, arrivino in larga percentuale (si stima almeno il 70%) tutti da un singolo luogo, l’isola un tempo nota come “La pietra miliare di Paddy”, dal nome di un famoso capo popolo irlandese, poiché situata esattamente a metà strada tra l’Inghilterra e il paese delle 26 contee, famoso per il trifoglio di San Patrizio e le pentole d’oro coi leprecauni. Una questione singolare, sopratutto perché, osservata con il giusto spirito, quella che oggi prende il nome di Ailsa Craig (la roccia di Ailsa) può avere la stessa forma bombata di ciò che effettivamente produce, il granitico oggetto al centro di uno sport di squadra più prezioso al mondo, sopratutto quando si considera come, per praticarlo a pieno titolo, ne occorra una dotazione di ben 16, con un costo unitario che oscilla tra i 700 e i 1500 dollari cadauna. “Sassi” li chiamano in gergo, ed in effetti c’è stato un tempo, attorno al XVI secolo, in cui la gente impiegava semplicemente quanto gli riusciva di trovare sul fianco delle montagne, per vedere chi riusciva a far scivolare il proprio strumento sul ghiaccio fino a un punto scelto arbitrariamente. Finché ai tessitori di Darvel nell’East Ayrshire, secondo una leggenda, non venne in mente di usare semplicemente i pesi dei filatoi. Nel cui foro di aggancio, appositamente allo scopo, veniva incastrata una pratica maniglia, estremamente propedeutica al fine di prendere la mira. Ma prima che il curling diventasse curling, ovvero formalmente quello che gli appassionati definiscono (non senza un lampo di luce negli occhi) il solo ed unico “gioco degli scacchi sul ghiaccio” fu scoperto come il materiale facesse effettivamente la differenza, e il materiale migliore fosse quello proveniente, per l’appunto, dalla verdeggiante quanto meditativa terra di Ailsa Craig.

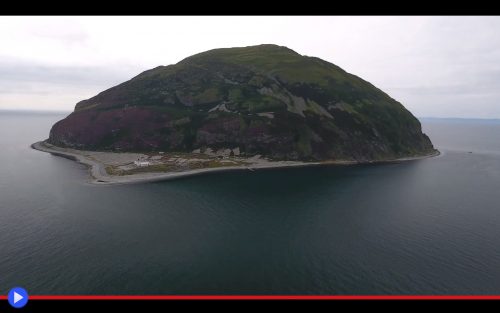

Guardatela: 338 metri di una cupola naturale, svettante sotto la superficie marittima, visibile nei giorni migliori dal villaggio di Dunure dall’alto castello scozzese, da cui partivano i cattolici in fuga dalle persecuzioni scozzesi, verso la terra promessa al di là del mare. Un luogo che compare per la prima volta nelle cronache storiche d’Europa quando nel 1597, il lord allineato con l’egemonia papale Hugh Barclay di Ladyland vi approdò in fuga dalle forze armate del vescovo protestante Andrew Knox, costruendo un piccolo castello a tre piani poco prima di finire “misteriosamente” affogato. Per essere menzionata di nuovo appena tre anni dopo, come porto sicuro di un gruppo di pirati, ritenuti uomini delle Highlands in fuga all’autorità. Degli anni successivi si sa ben poco, con la possibile esclusione del 1772, quando il naturalista gallese Thomas Pennant la visitò, riportando l’esistenza di una modesta cappella in pietra, e della leggenda di una seconda da lui mai trovata, presso cui avrebbero pregato i marinai prima di avventurarsi per un lungo viaggio. Ma un posto di primo piano sulle mappe nautiche, la pietra miliare se lo sarebbe guadagnato solamente a partire da quando verso la fine del XVII secolo Archibald del Clan Kennedy, già conte di Cassilis, venne nominato anche marchese di Ailsa. ricevendo il compito e il privilegio di proteggere questa terra assai singolare. Fu così proprio la sua discendenza, attraverso una serie di accordi commerciali ed almeno un’importante esclusiva, a decretare quale sarebbe stato lo scopo futuro di Ailsa Craig.

Il giardino sul fondo di un fiume brasiliano

Immagini affascinanti di un soggetto piuttosto chiaro: la foresta pluviale del Sudamerica, con la sua strabiliante varietà vegetale, fronde collocate ai lati del sentiero, poco prima che un piccolo ponte in legno, dall’impatto ecologico attentamente calibrato, conduca al di la di un non meglio definito corso d’acqua. Soltanto nella luce, il video mostra qualcosa di strano: questa cupezza bluastra, certamente d’atmosfera, che pare quasi la rappresentazione ideale di come dovrebbe apparire un boschetto mistico, avvolto dalle nebbie di Avalon qualche giorno prima della congiunzione d’inverno. Ma è una ripresa in prima persona, questa realizzata dalla guida turistica del Parco Rio da Prata Vera Waldemilson, che nasconde un segreto estremamente significativo. Che appare chiaro quando, nella sua carrellata documentaristica, la donna sposta l’inquadratura verso l’alto, mostrando quella che si presenta evidentemente, in maniera del tutto incontrovertibile, come la superficie dell’acqua poco distante. Come è possibile tutto questo? Soltanto in un modo: stavamo osservando fin dall’inizio, attraverso questa valida testimonianza a 60 frame al secondo, la scena di un sentiero allagato. L’evento che ha fatto notizia la settimana appena passata presso questo celebre angolo di Brasile nello stato del Mato Grosso del Sud, anche noto come la riserva per l’ecoturismo sostenibile di maggior successo tra i confini dell’intera nazione. Certo: niente di cui meravigliarsi, quando si prende in considerazione la cura organizzativa e l’attenzione all’ambiente dimostrata dalla gestione della Fazenda Cabeceira do Prata, inizialmente una fattoria con bovini e cavalli confinante con la municipalità di Bonito, poi trasformata in un vero e proprio parco naturale a gestione privata, con una funzionale catena di montaggio mirante a far conoscere, ai visitatori provenienti dall’estero, tutta l’eclettico ed originale splendore dell’ecosistema locale, caratterizzato da una biodiversità che trascende le aspettative del quotidiano.

Ma per quanto si possa organizzare ogni cosa fino ai più minimi dettagli, come si dice, gli imprevisti capitano ed è proprio di questo che si è trattato, lo scorso 19 febbraio, quando una serie di piogge particolarmente ingenti ha causato un garbato straripamento del corso d’acqua che da il nome alla riserva (Rio da Prata significa, letteralmente, Fiume d’Argento) inondando completamente il sentiero dove doveva passare il tour. Ora normalmente, un evento simile avrebbe letteralmente rovinato la gita delle 8 persone che avevano prenotato per quel giorno, se non fosse che, come componente fondamentale del sopralluogo, viene convenzionalmente prevista l’immersione delle limpide acque in questione, fornendo a tutti i partecipanti una maschera e la muta per fare snorkeling, nonostante le acque in questione mantengano un’accogliente temperatura di 20-25 gradi per tutto l’anno. Il che ha permesso, sostanzialmente, di continuare la parte terrigena della trasferta come se nulla fosse, potendo scegliere, per chi ne avesse il desiderio, di fare letteralmente come se non fosse successo nulla, ed inoltrarsi lungo il sentiero attentamente curato camminando direttamente sul fondale. Ciò che colpisce maggiormente nella sequenza decisamente mai vista prima, ad ogni modo, resta in primo luogo l’eccezionale trasparenza dell’acqua, tale da ricordare, addirittura, le famose piscine dove la NASA fa addestrare i suoi astronauti a muoversi con la tuta in situazioni di gravità zero, progettate appositamente per far sembrare di fluttuare liberamente nell’aria. Qualcosa di simile a quanto succede, comunemente, nel Rio da Prata (da non confondersi con il ben più celebre ed omonimo estuario dei fiumi Paranà ed Uruguay) per effetto di una condizione del tutto naturale ed assolutamente indipendente dalla mano dell’uomo: la depurazione spontanea delle foreste di tipo ripariale, uno dei 15, e forse il più importante a determinate latitudini, di tutti i biomi presenti sul pianeta Terra.