Esiste una leggenda tra le microscopiche creature della foresta, a proposito di un uomo vestito di rosso e con la lunga barba che intona con voce discendente “Ho, ho, ho.” Individuo il quale, grazie al suo imperscrutabile raggio per il controllo della mente umana, costringe i boscaioli a prelevare un grande numero di giovani abeti, con pochi attenti colpi d’ascia, e metterli sui mezzi di trasporto per fargli iniziare un lungo viaggio fino a “casa”. Il che la maggior parte delle volte, non costituisce affatto un bene per gli alberi in questione… Ma può esserlo per chi c’è sopra… Nei mesi più gelidi dell’inverno… Quando chi è del tutto privo di un cuore (non gli serve) di un cervello (qué es?) o del coraggio di svegliarti da un lungo letargo, d’improvviso si ritrova nel bel mezzo di un’impossibile primavera! E al fuoco scoppiettante del camino, sotto la luce artificiale delle lampade, inizia nuovamente a deambulare.

Elfi, piccoli elfi. Piccoli giocattoli. Insignificanti minuscoli dolcetti, lasciati sotto l’aghifoglie arbusto, confidando che il panciuto “tu sai chi” possa giungere per prelevarli, dopo la consegna dei regali provenienti dai laboratori del distante Polo Nord. Ma se soltanto si dovesse scegliere di prendere in analisi una scala ancor più dettagliata della scena, per quello che si trova, letteralmente, al di sotto del millimetro osservabile a occhio nudo, avremmo modo di conoscere la dura ed innegabile realtà: c’è vita, sulla ruvida corteccia. Molta vita sopra i rami. E ancor più vita, nel sottile strato di torba usato per salvare le apparenze in merito all’orpello vegetale ornato e al tempo stesso, condannato. Migliaia, ma che dico, decine di milioni di creature nate ben lontano da questo contesto domestico, che s’inseguono, si mangiano a vicenda, fanno figli e si moltiplicano, regalando al mondo l’infinita reiterazione di loro stessi. A cominciare, come dimostrato in questo video realizzato dallo YouTuber armato di alti ingrandimenti “My Microscopic World” da quel mostro che conosci, per le troppe volte in cui ti ha fatto starnutire (o persino far venire l’asma, sua lodevole prerogativa): acaro/acarina, l’aracnide chelicerato che non è mai cresciuto quanto un ragno, perché preferisce trarre nutrimento dagli onnipresenti rimasugli della vita macroscopica animale, come scaglie di pelle, peli e altri biologici rottami. Per non parlare di quell’altra “sua” passione, la sostanza vegetale che si abbarbica agli abeti di Natale. Come si usa dire in determinati ambienti, d’altra parte: muschio e licheni, ristorante per alieni.

Ma lo spietato truther dicembrino (colui che rifiuta il benevolo messaggio stagionale) a questo punto sceglie di allargare il campo inquadrato dalle lenti del suo stumento, a quelli che potremmo definire esseri decisamente più familiari ai nostri occhi, che si annidano tra i rami prima di discenderne, per visitare la camera da letto e la cucina. Essi appartengono, essenzialmente, a tre classi: aracnidi di scala superiore, entognati e qualche volta, anche gli insetti….

ragni

Non tutte le tarantole blu cobalto nascono uguali

Una volta che si prendono in considerazione le implicazioni più profonde di un modo di dire umano come “l’abito non fa il monaco” inizia ad apparire evidente lo spettro relativamente limitato delle sue applicazioni. Poiché se una creatura del mondo naturale si presenta con una particolare livrea, generalmente il frutto di uno specifico percorso evolutivo, che risulti essere del tutto differente da quella tipica della sua tipologia d’appartenenza, questa indica “pericolo, pericolo” o in determinati casi addirittura “se soltanto provi a toccarmi, sei morto”. Il che sembra trovare applicazione in modo particolare nel phylum degli artropodi, dove il nemico principale da cui guardarsi proviene molto spesso dall’aria, e in conseguenza di ciò possiede un senso della vista assai sviluppato. Ma a nessun passero, merlo, condor o sparviero, verrebbe in mente di aggredire un nido di vespe, benché esistano particolari specie in grado di ghermire i singoli esemplari in esplorazione. E tanto meno andrebbe a disturbare un variopinto ragno velenoso, il cui morso può determinare shock sistemici capaci di annientare organismi ben più grandi e resistenti del loro. Il caso della famiglia delle migale (ragni con le zanne parallele) Poecilotheria, anche dette tarantole paracadutiste, il problema sembra configurarsi in maniera decisamente più inevitabile: poiché saranno proprio quest’ultime coi loro impressionanti 20 cm di ampiezza, all’alba ed al tramonto, a fuoriuscire dal cavo degli alberi in cerca di un nido temporaneamente indifeso. Per ghermire, avvelenare ed iniziare a fagocitare i malcapitati pulcini che costituiscono un parte fondamentale della loro dieta!

Davvero curioso risulta essere il modo in cui funziona l’immaginazione umana. Ragion per cui, se simili creature fossero state brutte, pelose e nere, oltre che cattive, saremmo stati naturalmente propensi a tenercene ben lontani. Mentre proprio la pigmentazione bluastra assai notevole di queste 13 specie, tutte originarie d’India, Sri Lanka e nazioni limitrofe, originariamente un altro mezzo difensivo dell’octopode sempre pronto a inoculare il suo veleno, sarebbe bastata a renderlo un beniamino favorito d’innumerevoli collezionisti d’animali esotici, arrivando nei fatti a mettere in pericolo la sua stessa continuativa esistenza in natura. Particolarmente, e non è un caso, per la varietà maggiormente affascinante (e costosa) del P. metallica, in cui alle macchie bianche nere, bianche e gialle si aggiunge uno splendido colore blu profondo, sufficiente a farlo considerare uno dei ragni più belli e desiderabili al mondo. Pur non essendo in alcun modo adatto a un principiante, vita la sua naturale iperattività ogni qualvolta dovesse venire “disturbato” e l’occasionale propensione a mordere la mano che lo nutre, per errore o rabbia momentanea, finendo talvolta per mandare il suo padrone al pronto soccorso con dolorosi spasmi muscolari. E cosa non saremmo pronti ad accettare, per amore dei nostri piccoli amici con [numero non pervenuto] di zampe…

Bocca-di-Falce, il ragno pacifico dall’aspetto infernale

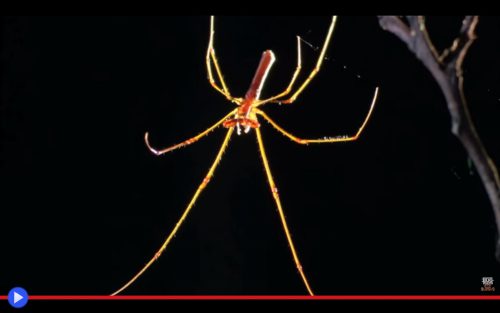

L’associazione della lingua greca allo studio della scienza ha un’origine cronologicamente remota. Un tempo lingua franca della cultura, come l’inglese odierno, l’antico idioma ellenico presenta importanti vantaggi anche a livello sintattico: una terminologia coniugabile, declinazioni per cancellare l’ambiguità (laddove la sintassi anglosassone è spesso invariabile) e il fatto che, almeno in Europa, essa venga spesso studiata come parte del percorso scolastico dei più prestigiosi curriculum liceali. Quello a cui lo stesso Linneo, tuttavia, non ebbe modo di fare caso quando classificò la famiglia tassonomica dei ragni Tetragnathidae, era l’associazione inerente tra le sue quattro (τέσσερα) mandibole (Γνάθος) e l’espressione, questa volta più che mai latina, di “Si vis pacem, para bellum” ovvero “Se vuoi la pace, preparati alla…” Guerra. Un conflitto armato, generalmente umano, tra due o più entità collettive distinte, ciascuna organizzata sotto un vessillo simile, ma diverso. Eppure sarebbe quanto mai ingenuo, nonché superficiale, immaginare che la forma più elevata di vita animale sul pianeta Terra sia l’unica in grado di veicolare il proprio bisogno di soverchiare ed annichilire il prossimo attraverso dei terrificanti implementi d’uccisione. Quando basta osservare talune specie più piccole, e prolifiche, per notare l’evidente presenza nella loro dotazione congenita di attrezzature d’uccisione, sviluppate attraverso lo strumento più lento e mostruosamente flessibile dell’evoluzione.

Fortuna vuole che oggi esistano culture, come quella statunitense, maggiormente portate ad evidenziare una simile associazione. Come emerge con enfasi da questo drammatico segmento dello show televisivo Monster Bug Wars, in cui un esponente della suddetta genìa aracnide viene posto “accidentalmente” a confronto con un piccolo appartenente al genere Portia, parte della vasta famiglia dei Salticidae, ragnetti noti per la loro agilità, relativa intelligenza e la propensione quasi fratricida a cacciare e uccidere gli altri esseri dotati di occhi multipli ed otto zampe. Così mentre la voce fuori campo trascorre qualche minuto a descrivere ciascun contendente, riuscendo a creare persino lo spazio per un utilissimo intermezzo pubblicitario, appare fin troppo chiaro quale sia la creatura che costui vuole darci per favorita: il suo rivale, ovvero quello che in tali luoghi prende il nome di Long Jawed Spider (ragno dalla lunga mandibola) e nella fattispecie un appartenente probabile alla specie piuttosto comune dei Tetragnatha extensa. Del resto esso presenta, tra i due, l’aspetto senza dubbio maggiormente intimidatorio. Un corpo dalla caratteristica forma allungata, zampe lunghissime con una testa larga esattamente quanto il corpo centrale del cefalotorace. E dinnanzi ad essa, la più grossa e terrificante pinza arcuata, dotata di artigli terminali, apparentemente progettata per ghermire e fare a pezzi prede più piccole di lui, come il suo temibile avversario di giornata. Terminati gli ampollosi preamboli e raggiunto finalmente l’attimo del confronto, dunque, lo spettatore non potrà che provare un senso di sorpresa e spiazzamento: in meno di un attimo, Portia salta sopra il nostro amico dotato di attrezzatura ninja. Lo paralizza con un rapido morso velenoso e serenamente, inizia a fagocitarlo vivo.

Un’arma spaventosa, sinonimo di abilità in battaglia? Un aspetto mostruoso, evidente corrispondenza della più chiara ferocia? Questo potrebbe essere del tutto vero, se la natura non amasse sorprenderci ed agire spesse volte, con metodologie misteriose. Così per quanto gli impressionanti cheliceri di dei Tetragnathidae siano un caso di evoluzione convergente con gli arti raptatori a falce della mantide religiosa, essi non presentano affatto la funzionalità primaria di afferrare al volo alcunché (dopo tutto, per questo esistono le ragnatele, giusto?) quanto piuttosto un’impiego concepito per assistere l’attività diametralmente opposta agli scontri spietati tra i singoli individui: sto parlando, se non fosse evidente, dei rapporti amorosi tra lui e lei. Un ambito, questo, inerentemente pericoloso tra i ragni parlando sopratutto per il cosiddetto sesso forte, vista l’arcinota propensione alla novella sposa di accedere allo stato di vedovanza pressoché immediata, usando colui che offriva lo sperma nuziale come fosse un delizioso e nutriente spuntino. A partire… Dalla testa. Un’attività, questa, che risulta decisamente più complessa tra i Tetragnathidae, quando i partner si trovano impegnati in un rituale d’accoppiamento che assomiglia più che altro a un’incontro di lotta greco-romana, in cui le reciproche pinze s’intrecciano vicendevolmente fornendo un chiaro ostacolo a qualsivoglia tipo di mossa affrettata. Amore, piuttosto che odio. E un’indole pacifica che porta ad alcuni straordinari eccessi…

Il ragno violino e i suoi terribili cugini americani

“Ero spaventato ma non troppo. Maneggio ragni ogni giorno. L’acqua li manteneva in uno stato di torpore assoluto sulla mia mano.” Questo diceva l’esperto di entomologia Quaoar Power, e tutti sarebbero stati pronti a dargli ragione vista la quantità di registrazioni eccelse da lui pubblicate su YouTube. Se non fosse che i due piccoli soggetti dell’esperimento, nella fattispecie, appartenevano ad altrettante specie notoriamente pericolose degli Stati Uniti, o persino letali per l’uomo: la vedova nera (gen. Latrodectus) e il recluso marrone (Loxosceles r.) a noi più noto nella sua forma e accezione mediterranea, notoriamente denominata sulla base della figura a forma di strumento musicale in corrispondenza del cefalotorace. Un pericolo più che mai attuale, vista la pubblicazione di ieri presso diverse testate locali e nazionali relativa ad una nuova serie di avvistamenti, localizzati in modo particolare nei quartieri Ardeatina e Laurentina del sud di Roma. Sembra addirittura che si siano verificati anche una serie di ricoveri presso ospedali non meglio definiti. La cosa strana è che la notizia, per lo meno nella sua versione proposta e ripetuta dai quotidiani online, è molto vaga e sembra fare riferimento, in maniera specifica, soltanto a “un uomo di 59 anni che ha rischiato la necrosi del braccio”. Il quale non può che essere, a meno di straordinarie coincidenze, il vigile urbano di Trento che lo scorso aprile, mentre effettuava dei lavori di ripristino in casa, era stato morso in maniera del tutto indolore, riportando a distanza di un paio di giorni conseguenze terribili: un degrado di tessuti tale da far pensare a una possibile amputazione, oltre a un malfunzionamento sistemico di fegato e cuore che in breve tempo l’avrebbe certamente ucciso, se non fosse stato salvato all’ultimo momento dai medici esperti dell’ospedale della sua città. Un simile fraintendimento fa parte di uno specifico copione, spesso ripetuto anche su scala internazionale.

Ora, non sto certo affermando che la notizia sia fondata sul nulla: assai probabilmente, il caldo di questi ultimi giorni ha causato un risveglio di molte delle 1.534 specie di ragni classificate in Italia, inclusi gli esponenti delle due temute famiglie messe in mostra sulla mano dell’imprudente Quaoar: la malmignatta (vedova nera nostrana) e per l’appunto, il ragno violino. Ed è dunque possibile che alcuni malcapitati cittadini romani, incontrandoli all’interno di magazzini polverose o edifici poco percorsi dagli umani, siano rimasti feriti dai loro piccoli cheliceri grondanti una pericolosa necrotossina. Ma le ondate di avvistamenti a seguito di singoli morsi diagnosticati di un ragno tanto difficile da identificare, almeno negli Stati Uniti, sono un’occorrenza straordinariamente comune. Al punto che, secondo uno studio effettuato recentemente, dei 581 avvistamenti registrati in California nel corso dell’ultimo anno soltanto 1 era effettivamente un Loxosceles, per caso trasportato da una famiglia del Missouri assieme ai bagagli del proprio trasloco. In America, dunque, grazie a una pubblicazione dell’università di quest’ultimo stato, posto grosso modo al centro dell’areale del ragno, esiste un sistema mnemonico proposto ai medici del pronto soccorso contro il rischio di falsi positivi, che si basa sull’espressione NOT RECLUSE. Acronimo di quanto segue: Numero (la lesione dovrebbe essere soltanto una) Occorrenza (il paziente racconta una storia credibile) Tempistiche (aprile-ottobre è la stagione) Rosso (il centro della ferita non dovrebbe mai avere quel colore) Elevato (niente gonfiore) Cronico (dura da più di tre mesi) Largo (la necrosi deve essere circoscritta) Ulcerazione (normalmente è assente) Gonfiore (Swollen) e Produzione di pus (Exudative). Tutto questo per dire che, nell’assenza di due o più di queste condizioni, viene considerato altamente improbabile che ci si trovi di fronte a un caso clinico di loxoscelismo, la malattia causata dall’effetto del veleno di questi ragni piccoli, ma pericolosi. Aggiungete a ciò il fatto che il loro morso risulti essere del tutto privo di dolore immediato, rendendo altamente improbabile che il paziente abbia la prontezza e presenza di spirito di uccidere l’artropode, portandolo con se dai dottori, ed avrete chiaro uno scenario particolarmente favorevole per la costituzione di scenari di frenesia collettiva. Come ampiamente veicolati da un certo tipo di giornalismo tipico del web, soprattutto in un contesto operativo anglosassone e statunitense. Mentre l’aspetto preoccupante della nostra ultima notizia è che in effetti, l’Italia presenta una situazione climatica relativamente uniforme, del tutto adatta al diffondersi e prosperare della specie nostrana, il Loxosceles rufescens, che pur essendo stato poco studiato rispetto alle controparti d’Oltreoceano, viene generalmente considerato meno pericoloso, almeno nei soggetti non debilitati o che non presentino predisposizioni particolari. Il che, d’altra parte, poco importa visto che l’unico modo per sapere se si fa parte del circa 37% della popolazione che sviluppa lesioni necrotiche, o il 14% che riporta condizioni cliniche ancor più gravi, è mettere letteralmente a rischio la propria salute o sopravvivenza.

Un importante ostacolo all’identificazione corretta del ragno violino resta, inoltre, l’esistenza di numerose specie simili e non nocive. Il che, considerato una lunghezza complessiva che raramente supera il centimetro ed il fatto che persino il disegno sul dorso che gli da il nome (comunque poco visibile) non sia affatto determinante, rende assai difficile poter affermare con certezza che la creaturina che si ha davanti appartenga alla specie in questione. L’unico modo sicuro, nel frattempo, sarebbe contare gli occhi dell’animale, che sono soltanto sei contrariamente agli otto di tutti gli altri aracnidi, benché sia ragionevolmente difficile immaginare che una persona comune abbia il tempo o l’istinto di farlo. Occhi che, per la cronaca, sono disposti in tre coppie perfettamente equidistanti, contrariamente al recluso americano in cui si trovano distanziati diversamente. Non che questo comprometta, in alcun modo, la loro capacità d’identificare la preda a cui danno la caccia durante le ore notturne…