Come certamente ben sapranno i fan di Dragonball o una qualsiasi altra serie fantastica di arti marziali, uno dei concetti più importanti nella rappresentazione estremo orientali del potere sono le aure luminose, che permeano la figura corporea di tutti coloro che hanno raggiunto una stazione più avanzata sulla strada verso l’illuminazione. Connotazione estetica che nelle statue, nella pittura e perché no, anche nella moderna cultura di massa, gli studiosi d’iconografia amano definire mandorla, per la sua forma piatta in corrispondenza del suolo, ed allungata verso il lato superiore della scena. Il che dimostra, incidentalmente, il modo in cui la frutta secca fornisca la perfetta metafora per molti aspetti di una delle religioni più diffuse d’Asia, come quella particolare circostanza, sorprendentemente desiderabile, di vivere la sbucciatura di una noce… Nel Museo Nazionale di Kyoto, su gentile concessione del tempio di Saion-ji, è custodita da oltre un secolo una statua lignea particolarmente affascinante risalente addirittura all’epoca Heian (794 – 1185) e che dovrebbe raffigurare, almeno secondo le fonti filologiche a disposizione, la figura semi-mitica del monaco Baozhi, vissuto durante la vita dell’imperatore cinese Wu dei Liang (regno: 502–549) e che fu un discepolo diretto del sommo patriarca Zen, Bodhidarma. Costui, raffigurato sopra un piedistallo a forma di fiore di loto, in abiti da pellegrino e con in mano una bottiglia, presenta una condizione somatica particolarmente inusuale: la sua faccia è infatti spaccata longitudinalmente, con le due metà che si separano ed al centro un nuovo volto, identico, che spinge per conquistarsi uno spazio fra le orecchie e al centro della testa. E chi sarebbe mai, costui? Secondo alcuni, nient’altro che il bodhisattva Kannon (anche detto/a Avalokiteśvara, Guānyīn) personificazione della misericordia, a volte donna, a volte uomo, con la caratteristica di innumerevoli volti e braccia, usati per assistere chi soffre sulla Terra. Secondo altri, un diverso aspetto del monaco stesso, la sua essenza liberata finalmente dalle catene e dai pesanti bisogni della vita terrena. Ed è certamente verso questa seconda ipotesi, che tende la neo-rappresentazione della stessa cosa messa in scena dal quotato artista giapponese Takashi Murakami in occasione dell’inaugurazione della sua nuova mostra “I 500 Arhat” presso il museo Mori nel quartiere Roppongi di Tokyo, che rimarrà aperta al pubblico fino al 6 marzo del 2016, dopo un’assenza ormai protratta per un tempo superiore ai 14 anni. Prima di tornare, come un fulmine variopinto, accompagnato da una vasta serie di opere tra cui quella che dà il nome all’evento, ovvero un titanico dipinto lungo circa 100 metri, che rappresenta nelle sue quattro “regioni” dedicate alle direzioni cardinali le innumerevoli figure dei titolari santi del buddhismo, coloro che per primi o con effetto duraturo scelsero di seguire gli insegnamenti della figura storica di Śākyamuni. Un soggetto dalle forti implicazioni filosofiche, a cui l’autore mise mano per la prima volta nel 2012, assieme ai giovani creativi del suo collettivo Kaikai Kiki, incontrando significativi ostacoli ad un rapido completamente. Eppure, non occorre un’approfondita analisi critica o di contesto, per comprendere come molti degli aspetti estetici che scaturiscono dall’incontro tra l’artista e la religione abbiano un intento di rottura col passato, quando non addirittura, pienamente satirico ed irriverente. Molte delle figure, sembrano orchi, mostri, diavoli cornuti!

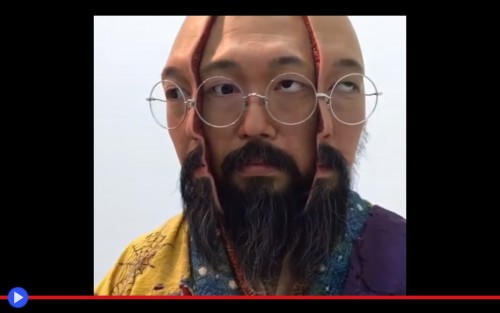

Particolarmente evocativa, a tale proposito, potrebbe anche dirsi la maschera di sicuro impatto indossata dal principale figurante reclutato in occasione dell’apertura della mostra (potrebbe anche essere stato l’artista stesso, chi può dirlo) con il volto di Murakami colto nell’attimo in cui sta subendo la stessa trasformazione di Baozhi, con tanto di occhi mobili e il rosso sangue visibile sotto la finta “pelle”. La pagina Facebook ufficiale ne mostra l’attenta preparazione, attraverso l’impiego di materiali plastici e componenti mobili meccanizzate. Di certo, l’antico autore religioso della statua del tempio di Saion-ji sarebbe rimasto assai colpito dalla parte tecnica di un simile progetto. “Ma c’era proprio bisogno…” Avrebbe presto aggiunto, perplesso dall’intramontabile preponderanza dell’ego: “…Di usare un volto uguale a quello dell’autore?”