Un punto chiave nella comprensione del post-modernismo è che tale corrente non deriva dalla forzatura di alcun tipo di maniera implicita di dar forma alle cose. Piuttosto che il sovvertimento di un modello, il suo superamento, ovvero l’adozione di un sistema per dare risposta alle necessità di un mondo sottoposto a velocissimi cambiamenti. Così nel 1900, il kaiser Guglielmo II di Germania e Prussia si trovò di fronte ad un progetto per la costruzione di un Istituto di ricerca per l’ingegneria idraulica e la costruzione navale, da posizionare in corrispondenza della piazza dei cavalli imperiali. Ma negando il suo permesso, famosamente, disse: “No. Il mio maneggio rimane.” Tre anni dopo, molto più appropriatamente, esso trovò posto comunque, lungo il canale Landwehr sulla Müller-Breslau-Straße. Qui, tra una serie di laboratori di mattoni con piscine artificiali interne, gli addetti alla progettazione cominciarono a impiegare il metodo sperimentale prima di approvare la possibile funzionale delle diverse imbarcazioni imperiali. Sessantaquattro anni dopo, con l’ampliamento del canale, il sito si trovò sopraelevato entro gli angusti confini di un’isola artificiale. Tanto che fu deciso, in tale occasione, di coinvolgere l’ingegnere Christian de Boes, che previde a tal proposito l’installazione di un cosiddetto tubo di circolazione, imponente elemento grazie al quale fosse possibile simulare lo scorrimento di grandi masse d’acqua e la conseguente generazione di un moto ondoso. L’estetica esterna, per ovvie ragioni, non era al centro delle sue preoccupazioni e fu per questo che, ancora una volta, le autorità al comando mancarono di nuovo di approvarlo, decidendo piuttosto d’indire il concorso del 1968 per il coinvolgimento di architetti di fama. O quanto meno, in grado di tirare fuori soluzioni che potessero definirsi visualmente appaganti. A questa seconda categoria apparteneva dunque Ludwig Leo, attivo nel settore fin dal termine della seconda guerra mondiale ma che, forse in funzione delle sue idee d’avanguardia, aveva avuto fino a quel momento l’occasione di portare termine una quantità limitata d’edifici. Tutti grosso modo rispondenti ad un approccio assai raro per l’epoca, di anteporre la funzione al rispetto dei modelli, creando al tempo stesso dei nuovi metodi coerenti per erigere e determinare gli spazi abitativi o dotati d’altre funzioni. Mai tanto insolite, né così determinanti; le ragioni per cui, probabilmente, l’Umlauftank 2 (“Serbatoio di Scorrimento”) viene ad oggi considerato il suo capolavoro assieme alla vicina Scuola di salvataggio in mare (DLRG) con il suo iconico ascensore inclinato per immagazzinare le scialuppe in inverno. Laddove campeggiava in questo caso una svettante scatola blu cielo, per lo meno al momento della sua inaugurazione, circondata da un contorto serpente del colore di un bouquet a San Valentino, degno d’ispirare intere generazioni di pittori surrealisti metropolitani…

architetti

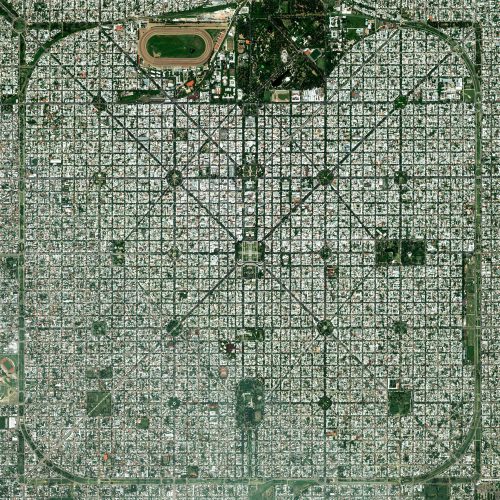

Incontro sulle diagonali di La Plata, trionfo della perfezione urbanistica sudamericana

Per ogni causa un effetto, da ogni intenzione, una conseguenza. Quando nel 1881, il presidente dell’Argentina Julio Roca espresse il suo supporto a Dardo Rocha come governatore della regione di Buenos Aires, l’avvocato e politico di carriera, già cadetto navale come il padre che aveva combattuto assieme a Garibaldi si trovò ad affrontare un problema alquanto raro, nonché particolarmente significativo. Con lo spostamento della capitale nazionale presso l’eponimo centro urbano, la già gremita Buenos Aires che Le Corbusier avrebbe definito, qualche anno dopo “Una fenomenale linea scintillante tra la Pampas, il mare e l’infinito” era stato infatti deciso che l’intera zona rilevante avrebbe ricevuto la nuova qualifica di distretto federale. Un nuovo centro amministrativo e politico doveva essere creato, dunque, per la zona contenente, da sola, il 38% della popolazione del paese. Combattendo contro le pressioni secessioniste della sua amministrazione Rocha guardò allora lungo il corso del grande fiume dell’Argento dove i primi coloni spagnoli, più di duecento anni prima, avevano costruito i loro insediamenti e solide fortezze per espandere il controllo del territorio. A ridosso delle antiche acque e circa 50 Km dal centro di B.A, sorsero così le prime pietre angolari della città di La Plata, una grande costruzione destinata a imporre nuove linee guida per l’intero contesto urbanistico di questa regione del mondo.

Rocha aveva scelto infatti d’ispirarsi, a tal proposito, per il grande impulso all’insediamento di cui era stato investito, ad un’impresa simile compiuta quasi un secolo prima in Nordamerica: la costruzione attentamente pianificata di Washington D.C. Una versione rivisitata, e per certi versi migliorata, dell’antico concetto di una città ideale, in cui ogni strada era disposta secondo un piano geometricamente impeccabile, secondo i crismi teorici, ed un tempo rigorosi, di alcune delle più celebrate città europee. Al fine di perseguire un simile obiettivo, chiamò dunque nella sua amministrazione l’architetto di origini francesi Pedro Benoit, che all’epoca faceva parte del dipartimento di geodesica ed ingegneria della provincia, rivestendo al tempo stesso un ruolo all’interno della locale loggia massonica, come depositario degli antichi rituali e segreti della confraternita di Re Salomone. Un reame iniziatico costruito dai seguaci della logica e la precisione di modalità ed intenti, che avrebbero trovato la più esplicita espressione nei piani estremamente precisi che egli aveva in merito all’incarico destinato a renderlo una personalità immancabile nei libri di storia…

Parole scritte appese agli scaffali nell’arioso bastimento della conoscenza messicana

Quando si considera la grandiosità di un ambiente urbano, i suoi meriti esteriori e l’accoglienza delle istituzioni nei confronti della gente che vi abita all’interno, pochi maestosi palazzi possono acquisire un’importanza maggiormente significativa della biblioteca pubblica. Un luogo per l’accumulo di conoscenza che è inerentemente aperto e visitabile da chiunque, previo il rispetto di una ragionevole serie di regole e la capacità di attribuire meriti alle pagine che in essa vengono custodite. Questa l’idea, il legittimo principio. Eppure quanti, nelle generazioni successive all’anno 2000, possono dire di aver messo piede all’interno di tali edifici? In un’epoca in cui tutto è digitalizzato, inclusa la parola scritta, ed ogni forma di comunicazione, inclusa la parola scritta, può venire veicolata nel possente fiume delle informazioni, non può che essere portato in secondo piano il valore di simili mura tende ad essere spostato in un secondo, terzo e quarto piano nel piano regolatore di molti centri abitati contemporanei. Ma non la colossale CDMX, città capitale del Messico indiviso, dove a partire dall’inizio degli anni 2000 iniziò a circolare una parola composita dal ricco bagaglio di sottintesi, la… Megabiblioteca. Un progetto per il quale ingenti risorse sarebbero state stanziate, molti esperti chiamati dall’estero, ed il presidente in carica Vicente Fox avrebbe acquisito sempiterna memoria nel cuore e la memoria del suo popolo capace di apprezzare grandi opere costruite nella scala di un antico monumento. Questa, almeno, era l’idea. E non ci sono dubbi che a distanza di quasi vent’anni dalla sua inaugurazione, avvenuta finalmente nel 2006, l’edificio dedicato al filosofo e letterato della Rivoluzione, José Vasconcelos, costituisca una delle attrazioni maggiormente distintive dei dintorni ed un letterale polo turistico per molti, in aggiunta alla propria funzione dichiarata che assolve con stolida efficienza, nonostante l’implicito disinteresse coévo. Un traguardo per cui merita riconoscenza l’architetto messicano e celebre urbanista Alberto Kalach, campione dello stile contemporaneo che in questo suo capolavoro ha concentrato molti dei temi caratteristici della sua produzione: sostenibilità, integrazione con la natura, adattamento dei canoni al contesto specifico e quella che potremmo definire come l’ineffabile capacità di catturare un’estetica eccezionalmente futuribile. Nel presentarsi, una volta che si scelga di esplorare lo stretto edificio di 38.000 metri quadri il cui esterno è stato paragonato ad un parcheggio, piuttosto che un poco ispirato centro commerciale, come un incredibile reame sospeso tra terra e cielo, in cui la luce inonda una struttura metallica fatta di lucide travi e camminamenti semi-trasparenti color verde acqua a sbalzo. Ove chi cercasse un libro in particolare è incoraggiato a camminare, dominando le vertigini, fino all’altezza corrispondente ad un edificio di cinque piani. Un’esperienza precaria della quale, senz’altro, taluni apprezzerebbero poter fare a meno. Eppure…

Architettura biomimetica secondo Tssui, dall’occhio del tardigrado al serpente di Gibilterra

Può riuscire ciò che è straordinariamente piccolo, infinitesimale, a piantare un seme che risulti in grado di salvare il mondo? La risposta è si (dipende) quando usato come termine di paragone sopra cui fondare i potentissimi processi del pensiero umano. L’astrazione e il metodo creativo, la ricerca di un miglioramento, il tentativo di massimizzare la qualità della vita. Il che conduce sempre, prima o poi, all’ottimizzazione degli spazi abitabili e tutto ciò che essi contengono. Il mestiere dell’architetto. L’opera di Eugene Tssui. Americano di seconda generazione, con genitori provenienti dalla Cina, famoso nella cittadina di Berkeley nella Bay Area, non troppo lontano da San Francisco, per la particolare residenza che ha costruito nel 1993 proprio a vantaggio di questi ultimi: un pesce fantastico tra le villette a schiera, anche noto come Ojo del Sol (“Occhio del Sole”). Ma che nei progetti di riferimento egli aveva definito preferibilmente come la tardigrade house, dal nome del celebre microrganismo, simile ad un bruco con le zampe da orsacchiotto, capace di resistere a qualunque catastrofe esistenziale, inclusa l’espulsione nello spazio esterno. Modello dunque non troppo semplice a cui ispirarsi, particolarmente quando l’obiettivo è costruire un edificio a prova del futuro ed ipotetico Big One, il terremoto che si teme possa devastare un giorno l’intero versante costiero della California. Da qui l’idea di utilizzare materiali come il polistirolo rinforzato con cemento e sbarre d’acciaio, disposto e calibrato su una serie di archi intersecantisi, non del tutto diversi da quelli di un’ipotetica colonia marziana dei libri di fantascienza. Con grandi finestre circolari che ricordano degli occhi, in grado di massimizzare durevolezza e i meriti estetici inerenti. A patto di essere… Scevri dei preconcetti parte del senso comune ereditario. Una delle caratteristiche capaci di definire, forse più di qualsiasi altra, questo importante personaggio del design e della creatività, capace di “creare problemi” fin dall’epoca in cui venne espulso negli anni ’70 da ben due programmi di architettura, frequentati presso l’Università dell’Oregon e della Columbia. Celebre il caso in cui, presentando i suoi lavori durante una fiera studentesca, fece adirare i propri insegnanti al punto da richiederne la rimozione a priori. Poi ritrattata, a seguito delle proteste dei colleghi ed altri studenti, a patto che venissero disposti dei fogli bianchi al di sotto di ogni opera, perché chiunque potesse lasciarvi dei commenti. Che risultarono positivi in maniera di gran lunga preponderante. Storia della sua vita, d’altro canto, persino all’età attuale di 70 anni, quando i suoi sostenitori principali sono i giovani e coloro che guardano con ottime speranze al futuro. Un domani in cui l’opera dell’uomo e il mondo che la circonda non siano più divise da una barriera invalicabile. Bensì collegate in modo privilegiato, da un filo conduttore composto da forme organiche che fluiscono l’una nell’altra e soluzioni ispirate dal più grande Architetto esistente: colui/colei che guida e determina il processo dell’evoluzione. Così la sua proposta, ambiziosa fin quasi alla follia, per un ponte in grado di collegare la città marocchina di Tarifa alla costa meridionale della Spagna, rispondendo ai crismi di un progetto definito irrealizzabile fin dagli albori dell’Era moderna, risponde alla domanda inespressa ma fondamentale di “Come avrebbe potuto farlo la Natura stessa?” Ovvero: quanto sarebbero avvolgenti e quante scaglie avrebbero le sue spire…