Quando si osserva uno YouTuber che realizza un video dimostrativo pratico in cucina, generalmente, ci si aspetta che il suddetto materiale si riferisca in qualche maniera alla sfera della gastronomia, o conduca comunque a un qualcosa di commestibile in caso di estrema necessità. E in effetti Kiwami Japan, misterioso autore che probabilmente diffonde il frutto del proprio agire anche sul portale del suo paese Nico Nico Douga, ha in precedenza lavorato con la pasta, la cioccolata nonché il particolare pesce secco noto come “cibo più duro del mondo”, katsuobushi o bonito di tonnetto striato. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, tuttavia, piuttosto che puntare a una varietà di ricette, il suo obiettivo è sempre stato il medesimo, ovvero la creazione di un qualcosa di periferico, purché importante ai fini della buona tavola: un coltello di ottima qualità. È del resto particolarmente sentito, nella cultura del Sol Levante, il ruolo preminente riservato al più nobile degli strumenti per preparare il cibo, spesso tramandato di genitore in figlio e così via talmente risulta essere elevata la sua qualità costruttiva, ed eccellente il metallo di cui è stato costruito. Ma le usanze a tavola definiscono le aspettative delle persone. E nella maggior parte d’Asia, di contro non è tipico che a tavola si disponga di null’altro che un paio di bacchette, una ciotola ed al massimo, in determinati casi, un cucchiaio. Ciò determina, in determinati casi, l’esistenza di un problema: che dovrebbe fare la persona per cui, momentaneamente, è impossibile acquistare un coltello presso la bottega del fabbricante della meraviglia in hagane, l’acciaio tradizionale ripiegato su se stesso come la pasta sfoglia dei samurai? Perché in definitiva, tutto quanto può tagliare un pomodoro. Basta volerlo con sufficiente convinzione, disponendo degli strumenti giusti per realizzare l’idea.

Nell’ultimo video dell’eclettico autore, pubblicato giusto ieri, tuttavia, è palese che egli riesca a realizzare il suo obiettivo migliore. Non più perseguire la creazione di un qualcosa di utile le prossime due o tre volte, prima di finirgli nello stomaco tra la diffusa ilarità generale, bensì un effettivo attrezzo che riesce a convincere quanto meno lo sguardo, riuscendo a svolgere adeguatamente lo scopo che lasciava intendere la sua forma. L’idea è del resto semplice, ma geniale, e gli permette di sfruttare una sostanza appartenente alla categoria ideale dei metalli. Quello proveniente, per l’appunto, da un rotolo di carta di alluminio, generalmente usata per conservare il cibo o cuocerlo in maniera più netta ed uniforme. Fin troppo spesso ci dimentichiamo dei complicati processi industriali che si trovano alla base degli oggetti di uso comune, e con esse delle straordinarie doti di un metallo tanto duttile, un tempo straodinariamente difficile da estrarre ed isolare. Finché il chimico francese Henri Étienne Sainte-Claire Deville, inventando la riduzione diretta tramite processo elettrolitico, non lo rese tanto comune da permetterne l’impiego in aeronautica, prodotti di consumo e addirittura, ogni volta se ne percepisca la necessità, applicazioni usa e getta in cucina. Ma forse neppure lui aveva mai pensato che si potesse arrivare a questo… Senza lasciare spazio neanche ad una breve introduzione, il creativo misterioso inizia subito il suo primo tentativo, srotolando il proprio rotolo e provando, se possibile, a plasmarlo inizialmente con le mani. Osservando il risultato non propriamente ideale, ben presto si rende conto che esiste un metodo migliore. Allora prende un secondo rotolo, e con il manico di un martello espelle il tubo di cartone all’interno. Quindi dispone l’oggetto sopra una morsa-incudine, ed inizia ad appiattirlo con una serie di colpi attentamente mirati. A fine di ammorbidire e plasmare al meglio la sua creazione, a metà dell’opera la pone brevemente sui fornelli, facendo affidamento sulla temperatura di fusione piuttosto bassa del materiale in questione, prima di passare finalmente al momento cruciale del taglio della billetta (lingotto da forgia).

artigianato

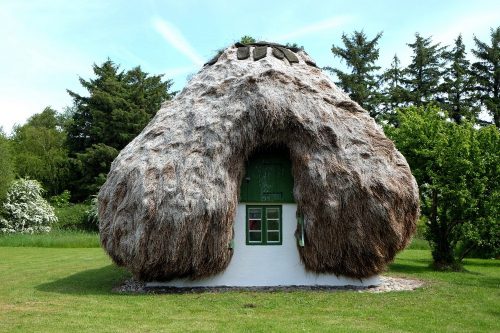

L’isola delle case col tetto di alghe

Dal punto di vista dell’integrazione tra uomo e natura, non esiste un campo più rilevante di quello abitativo. Sin da quando, molti millenni fa, i nostri antenati si accontentavano di vivere all’interno di buche scavate nel fianco delle montagne, la civiltà si è evoluta ed ha trovato espressione, in primo luogo, negli spazi creati dal posizionamento di un uscio. Al di là del quale tutto è controllabile, ogni cosa risulta essere (ragionevolmente) chiara. Vi sono case che riflettono la visione dei loro costruttori, architetti dell’oggi capaci di disporre di risorse mezzi virtualmente illimitati… Per lo meno dal punto di vista del castoro che costruisce la diga coi denti, le unghie e la persistenza del roditore. Mentre altre trovano una forma fisica, principalmente, dalle ragioni delle mere e imprescindibili circostanze. Come avvenne, nel XVIII secolo, a Læsø, isola nel mare di Danimarca il cui nome significa “terra di Hlér”, il gigante norreno associato alla furia e le onde del mare. Vichinghi, tuttavia, non vivevano qui, dove l’economia scorreva soprattutto in funzione della messa in commercio di una risorsa, e soltanto quella: il prezioso sale, ricavato da un tratto di mare in cui gli ioni abbondano ancor più del normale. Un’industria, questa, dalle opportunità di guadagno assolutamente significative, tuttavia non priva di un costo operativo importante: mantenere accessi, per molti mesi l’anno, i forni dell’isola, bruciando essenzialmente tutto il combustibile a disposizione.

Ora le isole, come loro prerogativa, sono un prototipo dei sistemi ecologici aperti, cosicché fu possibile osservare, nel giro di appena un paio di generazioni, la progressiva scomparsa di ogni forma di arbusti dalle foreste di questo luogo un tempo ameno. Intere zone furono letteralmente disboscate, con la nascita di caratteristiche del territorio come le dune di Højsande, dove il terreno bruciato dal sale non permette neppure all’erba di crescere indisturbata. Al che seguì la domanda, niente meno che fondamentale per prevenire l’abbandono progressivo dei villaggi e un triste ritorno alla terraferma: come sarebbe stato possibile, da quel momento in poi, costruire e rimpiazzare le abitazioni in legno, con tetto di paglia, costruite per la prima volta dalla distante generazione dei loro avi? Furono a lungo analizzate le possibili alternative, quindi si decise di impiegare, finalmente, gli occhi: sulle spiagge di Læsø si rinnovava in effetti, costantemente, un intricato groviglio di fibre vegetali, derivanti dalla famiglia di alghe delle Zosteraceae, genere Zostera. Letterali tonnellate di materiale trasportato a riva, letteralmente intriso di acqua di mare, quasi del tutto pronto all’uso, come il legno che, ormai da tempo, veniva recuperato dai numerosi naufragi che finivano in questi luoghi per la ferocia del Mari del Nord. Così che mentre gli uomini se ne andavano in barca, allo scopo di pescare e alla ricerca di nuovi relitti, secondo una credenza locale fu alle donne dell’isola che venne in mente una soluzione per impermeabilizzare e isolare dal freddo le loro case, mediante l’impiego di quella che qui viene chiamata alga tang. Da cui tangtage, costruzione [del tetto] mediante l’impiego della suddetta Zostera, una tecnica artigianale che, pur non essendo ancora parte dei patrimoni tangibili dell’UNESCO, risulta certamente unica al mondo. Nonché unicamente funzionale allo scopo: osservate, per un attimo, di cosa stiamo parlando. Il tetto di alghe nasce, in modo non troppo diverso da quello di paglia, da svariate tonnellate di alghe, arrotolate ed intrecciate a una struttura di sostegno, al fine di tenere gli elementi lontano dai suoi abitanti. Esso nasce, in effetti, con una tecnica non troppo diversa dalla cardatura della lana, rimarcando ancora una volta la sua appartenenza al mondo femminile. Originariamente, la copertura di una di queste case veniva realizzata nel corso di un singolo giorno, attraverso la collaborazione di circa 150-200 mogli del villaggio senza nessun tipo di compenso, per il principio ormai perduto dell’aiutarsi a vicenda. Una volta disposti i rotoli di alghe, quindi, vi si apponeva uno strato di torba, destinato a legarsi chimicamente con le fibre vegetali, diventando un impenetrabile ed indistruttibile tutt’uno. Tanto che, successivamente all’adagiarsi dell’impasto sulle mura laterali dell’edificio, sarà necessario ricavare dei buchi con la sega a mano tutto attorno alle finestre, pena la creazione di un antro oscuro degno di un vampiro di mare. Al termine dell’opera, la proprietaria offriva alle sue vicine di villaggio un banchetto, per ringraziarle della disponibilità e la sapienza che erano state in grado di dimostrare. Ben sapendo che prima o poi, avrebbe avuto l’occasione di restituire il favore…

Dal disco al cilindro: l’evoluzione geometrica della finestra

La verità che arde nella fiamma indistinta, all’interno di un forno in materiale refrattario, che brucia ma non perde la sua forma. E lui che tira fuori, un poco alla volta, il lungo e sottile cono, identificato nella nomenclatura come canna da soffio. Al termine del quale, come miele sul cucchiaino, si trova il nucleo e il nocciolo della questione: vetro, vetro denso che non goccia. Potenza degli elementi, tecnologia e sapienza artigiana, che s’incontrano nell’attimo presente, per plasmare il flusso di un materiale particolarmente antico. All’origine delle civiltà, quando nessuno ancora conosceva le specifiche proprietà di questa magica sostanza, prodotta a partire dalla sabbia e i borosilicati, la norma consisteva nell’impiego di tecniche di scultura prese in prestito dalla lavorazione della pietra, piuttosto che l’attenta colatura all’interno di stampi, al fine di creare vasi, bicchieri o recipienti di vario tipo. Finché nel primo secolo avanti Cristo, grosso modo, non iniziò a diffondersi un differente approccio alla realizzazione di un simile manufatto: roteare e soffiare, vorticosamente, fino all’espansione della forma desiderata. C’era stato un solo ritrovamento archeologico, effettuato dal russo Roman Ghirshman nel quartiere vecchio di Gerusalemme, che sembrava precorrere i tempi in merito alla questione: alcune piccole bottiglie soffiate risalenti al secondo millennio a.C, da usare nel bagno rituale del mikvah. Ma la tecnica per costruire simili oggetti, da quel momento in poi, venne apparentemente dimenticata fino all’epoca dei romani. Quando al sua riscoperta ad un tal punto ciò semplificava, e nel contempo aumentava la qualità dei prodotti dell’officina del vetraio, che ben presto il vetro arrivò ovunque. Sulle tavole dei signori, nelle collezioni nobili, sugli scaffali degli artigiani più benestanti. Qualcuno iniziò, persino, a metterlo alle finestre. Non credo che possa essere facilmente sopravvalutata la portata di un simile progresso: per la prima volta nella storia dell’uomo, diventava possibile costruirsi un rifugio completamente riparato dalle intemperie, che cionondimeno riusciva ad accogliere tutta la luce benefica dell’astro solare. Era nato, dal punto di vista architettonico, un filo conduttore che ci avrebbe condotto dritti fino all’epoca moderna. Non sono in molti tuttavia ad interrogarsi sul come, effettivamente, una simile soluzione trovasse forma fisica tra le mani dei suoi produttori. In quale maniera, soffiando intensamente in un tubo, si potesse giungere ad un oggetto largo e piatto, il più possibile uniforme e del tutto trasparente. La risposta, come spesso capita in simile circostanze, assume la forma rivelatoria di un disco. Largo e piatto, vorticosamente girevole, frutto e conseguenza dell’opera dei sapienti.

In un contesto anglosassone, dove esiste un termine per definirlo, viene chiamato crown glass, o vetro a corona. È possibile osservarlo, ancora oggi, presso numerosi edifici storici della città di Londra, dove restò in uso fino al XVII secolo, mentre il resto d’Europa e del mondo era già passata a sistemi più risolutivi e complessi. Mentre si scorre, con gli occhi, la superficie lucida di una finestra, appare all’improvviso un tacca dalla forma circolare, come una sorta di avvallamento. Mentre presso la parte inferiore di una simile superficie, tutt’altro che uniforme, lo spessore della finestra sembra stranamente diminuire. C’è una strana spiegazione, offertaci gentilmente da parte della sapienza popolare, per questo particolare fenomeno strutturale: “Vedete…” affermano certe guide turistiche: “Il vetro è in effetti un liquido, che lentamente tende a fluire verso lo spazio dell’infisso inferiore. Tra qualche secolo, di questo pannello non resterà più nulla.” Mentre in effetti la scienza ha calcolato come suddetto processo di scorrimento gravitazionale a temperatura ambiente, benché del tutto logico da un punto di vista della pura e semplice teoria, abbia dei tempi misurabili non in secoli, bensì letterali milioni di anni. La ragione della difformità delle lastre, in effetti, è tutt’altra. E va ricercata nella maniera stessa in cui questo vetro assumeva la forma definitiva…

L’eccezionale origine della tinta color indaco giapponese

Avete mai avuto la sensazione, vestendovi prima di un importante colloquio di lavoro, di essere dei guerrieri che si preparano alla battaglia? Si tratta di un’associazione di pensieri tutt’altro che rara, quando si considera il ricco repertorio dell’immaginario fantastico contemporaneo. Attraverso cui, la camicia può diventare una sorta di cotta di maglia, mentre la giacca è la corazza in piastre d’acciaio che protegge i valorosi nel caos della mischia. La borsa con il curriculum, facente funzioni di scudo durante uno stringente duello ed infine la cravatta… Avrete di certo notato quella forma suggestivo, in grado di riprendere ed enfatizzare la linea di una spada appartenente al Medioevo europeo. Personalmente, non credo affatto si tratti di un caso. Ma le sfide della vita non iniziano e finiscono con questa specifica circostanza. Poiché prima di allora, ciascuno di noi ha dovuto affrontare l’ambiente scolastico e universitario, dove l’abito formale era facoltativo, eppure vigeva un altro tipo di standard autoimposto nell’abbigliamento dei giovani. Valido estate e inverno, con la pioggia e con il sole. Essenzialmente unisex, benché i due generi spesso finiscano per preferire un taglio specifico che si adatti alle forme del loro corpo. Sto parlando di loro: i blue jeans, il capo di vestiario inventato nel 1871 da Jacob Davis, per poi essere brevettato due anni dopo assieme all’imprenditore statunitense Levi Strauss.

Potrebbe perciò stupirvi come, assai prima dell’invenzione del color indaco moderno, usato per tingere il tessuto denim a partire da un simile momento di svolta della moda contemporanea, quel particolare colore fosse stato associato proprio ad una celebre casta di guerrieri: niente meno che i samurai giapponesi, cultori di un’ideale di vita e una particolare visione del mondo secondo cui persino la morte era accettabile, prima del disonore. La triste dipartita, ma non lo stato di malattia o sofferenza, che avrebbero impedito al guerriero di assecondare adeguatamente il volere del suo signore, partecipando alle successive campagne militari. Ragione per cui, sotto le protezioni in metallo, stoffa e legno di bambù dell’armatura tradizionale, era l’usanza del tempo indossare un capo color indaco, la cui particolare tintura si riteneva potesse difendere il corpo dalle infezioni delle eventuali ferite inferte dal proprio nemico. Si trattava di un potere magico in qualche modo razionalizzato, derivante dal prestigio di una lunga e costosa lavorazione, alla base di una tonalità che non tutti potevano permettersi, benché fosse intrinsecamente legata all’artigianato del territorio. Quello che non tutti sanno infatti è che la tintura dell’indaco, ancor prima dell’odierna combinazione chimica tra benzene, formaldeide e acido cianidrico (tutte sostanze non proprio benefiche per la salute umana) derivava effettivamente da una serie di piante nella fattispecie appartenenti, per l’appunto, al genere delle Indigofere. Originarie in massima parte dell’India, alcune regioni dell’Africa e del Sud-Est Asiatico e di cui si fece un commercio assai redditizio per l’intera epoca rinascimentale. Verso molti paesi ma non il Giappone, che già possedeva una valida alternativa: la Polygonum tinctorium o persicaria tinctoria, importata sull’arcipelago probabilmente già dai tempi della dinastia cinese degli Zhou (1045-771 a. C.) e coltivata soprattutto, con invidiabile successo, sull’isola meridionale dello Shikoku, nell’area della prefettura di Tokushima. Questa pianta, nota localmente col termine di sukumo, fu alla base di una tradizione artigianale che si estende per molti secoli, in grado di raggiungere il suo apice verso l’ultima parte del XV secolo, quando nel corso delle sanguinose guerre civili da cui emerse la lunga pace degli shogun Tokugawa, iniziò ad essere piuttosto frequente la vista dei samurai sul campo di battaglia vestiti in parte, o completamente di colori tendenti al blu. Pensate ad esempio alle figure storiche di Date Masamune, con il suo elmo recante l’astro lunare, e l’armatura di un azzurro intenso. O all’armatura cornuta di un indaco lucido di Uesugi Kenshin, il signore della guerra ribelle che fu la nemesi prima del grande Takeda, poi di Oda Nobunaga in persona, che secondo alcuni avrebbe sconfitto, se non fosse stato per la malattia che l’avrebbe condotto alla morte. Le piante, si sa, non possono curare tutti i malanni. Ma a seguito di un’adeguata lavorazione, possono far molto per migliorare la qualità della vita degli umani…