Certe figure menzionate sull’incedere della storia sembrano aver posseduto una missione, in grado di costituire un’importante ed incondizionata parte della loro partecipazione al progresso umano. Non sempre il loro potenziale riesce ad essere del tutto espresso, tuttavia, per il peso della situazione coéva e le circostanze di contesto capaci di costituire ostacoli e imprevisti. Eppure Preston Tucker, grande appassionato di motori fin dalla tenera età, già progettista di un blindato rifiutato dall’Esercito Americano durante la grande guerra perché giudicato “troppo veloce”, non era tipo da perdersi d’animo, neppure quando gli ispettori della SEC (Commissione per i Titoli e gli Scambi) i procuratori pubblici e persino un rappresentante nella camera dei deputati si schierarono compatti sul fronte No. Rivolto a quella che potremmo definire al tempo stesso la sua creazione maggiormente distintiva ed un diamante grezzo nel settore della funzionalità. L’auto, ultimata e mostrata al pubblico nel 1947, che aveva la capacità in fieri di cambiare le regole del gioco. Ci vuole coraggio, d’altra parte, per esprimere dei crismi progettuali totalmente disallineati con la convenzione. E ne occorre ancor di più per farlo in modo tale da rendere obsoleto un intero settore di prodotti per il pubblico, per di più dall’alto valore unitario come le automobili di metà secolo costruite dai Big Three: Ford, GM e Chrysler. Ed era un effettivo triumvirato quello che il dinamico quarantenne, scaltro uomo d’affari e grande promoter delle sue idee, si ritrovò ad affrontare nella Chicago dell’immediato dopoguerra, dove raccogliendo un significativo apporto di finanziamenti assieme al socio Abe Karatz, riuscì a mettere in piedi la struttura di una venture aziendale del tutto superiore alle aspettative. Con due passi, l’uno più incredibile dell’altro: in primo luogo reclutare il rinomato designer Alex Tremulis, della carrozzeria locale Tammen & Denison, convincendolo a produrre nel giro di una settimana i progetti per un’automobile che fosse al tempo stesso futuristica ed accattivante; in un certo senso pronta per quell’epoca spaziale che figurava unicamente nella fantasia irraggiungibile dei romanzi e del cinema da poco diventato a colori. E quasi un anno prima del fatidico momento, ottenere a un prezzo ragionevole il noleggio della Chicago Dodge Plant, il più grande stabilimento industriale al mondo, ove per anni erano stati costruiti i motori dei bombardieri B-29, le possenti Fortezze Volanti della seconda guerra mondiale. Ottimi presupposti stavano venendo implementati per l’esportazione globale. Lo scenario era ormai pronto dunque, e previa l’assunzione di oltre un migliaio di dipendenti, l’impossibile sembrava stesse per palesarsi: che un singolo individuo, realizzando a pieno titolo i fondamentali crismi del sogno statunitense, stesse per assurgere al difficile Olimpo dei pesi massimi della finanza e del commercio contemporaneo. Se non che il destino, e nell’opinione degli storici una formidabile squadra di detrattori con un chiaro secondo fine, cominciarono a girare dalla parte avversa già diverse settimane, o mesi, prima della teatrale presentazione messa in atto in quel fatidico 19 giugno 1947…

novecento

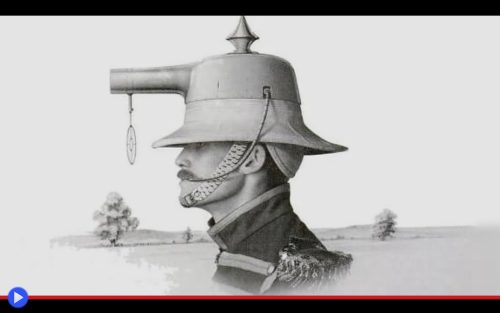

L’inventore che pensò di ottimizzare l’incredibile capacità balistica del cranio umano

Nel fervor della battaglia il pilota di F-35 non consulta elenchi, preme tasti, leve o tanto meno condivide il carico umano di gestione dei sistemi a bordo con un eventuale secondo membro dell’equipaggio. Ma punta in modo semplice e istintivo nella direzione del nemico il più avanzato dei sistemi di rilevamento a bordo: la sua testa dotata di occhi, orecchie, naso, cervello… Accelerometro, GPS, giroscopio, processore d’immagini… Ecco, allora, la più infallibile e perfetta integrazione uomo-macchina. E tutto quello che è servito per implementarla: un copricapo. Poiché ognuno è un cyborg potenziale, nelle opportune circostanze ed una volta rifornito dell’attrezzatura adatta allo scopo. E non c’è niente che possa riuscire meglio, all’interno del fantastico mondo della realtà aumentata, che colpire un bersaglio. D’altra parte a ben pensarci, la più diretta forma di realtà aumentata è un mirino stabilmente posto innanzi a un bulbo oculare. Nonché allineato in modo distintivamente preciso ad un qualche tipo di arma o bocca da fuoco. Il che tende a richiedere, nella maggior parte dei casi, robotizzazione o servo-meccanismi, insomma un metodo capace di subordinare il puntamento del primo alla seconda. E non è facile ottenerlo, salvo un caso: che lo strumento di offesa o autodifesa in questione sia stato preventivamente incorporato nello stesso corpo indiviso del sopra menzionato elmetto/cappello. Ma se così fosse allora, dove sono simili strumenti prima dell’epoca dei meccanismi digitali? La risposta è che almeno uno ebbe effettivamente l’opportunità di esistere, allo stato di progetto quanto meno, ed il nome fu semplicemente “Arma Perfezionata” nei termini generici del suo creatore, l’americano Albert Bacon Pratt. Siamo, per esser più precisi, nell’anno 1916 e poco prima che gli Stati Uniti restassero coinvolti nella grande guerra, quando questo abitante alquanto eclettico dello stato del Vermont chiese ed ottenne due brevetti, numero 1.183.492 ed 1.323.609, rispettivamente per una pistola ed il cappello corazzato concepito allo scopo specifico di contenerla. E permetterla al padrone della testa, nel contempo, d’utilizzarla. Basta prendersi un momento per ponderare, o invero leggere il testo della documentazione per comprendere le implicazioni di tale approccio: per la prima volta il soldato o il cacciatore non avrebbero dovuto preoccuparsi di coordinare il pensiero con i movimenti degli arti. Ma piuttosto, voltandosi verso la fonte del pericolo grazie all’istinto di autoconservazione, immediatamente stringere tra i denti un tubicino e soffiarvi dentro (questo il primo e solo passo necessario per fare fuoco). Quale sublime semplificazione dei fattori vigenti! Con qualche minimo problema di contorno, s’intende. Che l’esperto progettista, d’altra parte, affermava di aver risolto al di là di ogni legittimo dubbio residuo…

Un iperspazio di cemento dentro al grattacielo della fede a Le Havre

L’ardente confraternita del sacro cemento non ha mai avuto il desiderio, o la necessità, di mantenere la propria fede segreta. Giacché il compito d’edificare ogni svettante monumento tramite l’impiego di un comune materiale, scevro d’ornamentazione predisposta ma capace di condurre all’utile risoluzione di problemi strutturali, è la risposta di per se specifica ad un tipo di visione delle cose del tutto moderna. Limpidamente fulgida, nella propria ponderosità immanente. Se una tale “religione” d’altra parte ha mai potuto vantare la figura di un profeta, quel qualcuno può essere individuato nell’architetto francese Auguste Perret, ed la sua mecca nel reale luogo di (ri)-nascita di costui, non in senso biologico bensì professionale, avendo ricevuto dal governo del secondo dopoguerra il compito di edificare nuovamente il centro storico raso al suolo dalle bombe sganciate nel 1944 a Le Havre. Il “Porto” come può essere tradotto il toponimo di quella città situata sulla Manica, che a seguire da un così drammatico frangente, avrebbe avuto finalmente il suo punto di riferimento nautico elevato. Non una semplice struttura situata sugli scogli, alta giusto il necessario per offrire un punto di luce al di sopra del profilo delle onde. Bensì una torre straordinariamente maestosa ed imponente, paragonabile per portata e tipologia alla meraviglia del Mondo Antico del Faro di Alessandria. L’église (chiesa) Saint-Joseph era il suo nome, concepita come il pratico rifacimento di una cappella costruita originariamente nel 1871 e ridotta in macerie da un’ordigno sganciato dagli americani, durante il periodo frenetico che avrebbe portato al sanguinoso sbarco in Normandia. Così che il progetto, da inserire nel discorso più grande della nuova Le Havre iper-razionalista e quasi “stalinista” di Perret, come avrebbero voluto sottolineare i suoi molti detrattori, ebbe il via libera nel 1951 con la garanzia di incorporare e dimostrare in se stessa anche un omaggio agli almeno 5.000 morti causati dalle manovre militari che avrebbero portato alla Liberazione. Un compito che piacque fin da subito al grande architetto che aveva recentemente superato gli ottant’anni, già costruttore tra le innumerevoli altre cose del teatro degli Champs-Élysées, primo edificio Art Deco di Parigi ed un altra chiesa iper-moderna, Notre-Dame du Raincy nei sobborghi della capitale. Che proprio in questo luogo, con fondi illimitati e in un contesto sociale e politico capace di offrirgliene l’opportunità, avrebbe dato inizio alla costruzione di quello che potrebbe essere definito come il suo più poderoso capolavoro. 107 metri di una torre ottagonale, per certi versi simili all’Empire State Bulding. Poggiata su di un basamento dalle dimensioni di un transatlantico, privo di colonne o altre strutture di sostegno. Al punto da creare un immenso volume di spazio vuoto, ove ammirare e prendere atto dell’infinita gloria del suo Abitante…

L’impresa del francese che tentò di avvicinare il volo dei paleotteri ai disegni di Leonardo da Vinci

Maestoso, rigido, elegante, l’aereo progettato dagli umani procede sulla rotta attentamente tratteggiata in linea retta, ragionevolmente indisturbato dalle condizioni climatiche, il vento avverso (che in effetti, lo aiuta a sollevarsi!) E abbassa le sue ruote soltanto una volta che ha raggiunto la destinazione opportuna. L’aereo progettato dalla natura, di contro, è imprevedibile ed erratico. Esso compie il suo decollo senza un obiettivo chiaramente definito, ma piuttosto si aggira in linee intersecantisi tra un fiore e l’altro, posandosi ora qui, ora lì. Prima della metà del giorno, il suo addome è già coperto di polline. Mentre dà sfoggio di un eccezionale maneggevolezza in base alle opportune condizioni vigenti. Esso è anche, nella maggior parte dei casi, non più lungo di qualche centimetro. Conveniente, nevvero? È tutta una questione di obiettivi, chiaramente. Eppure non si può affermare che dal punto di vista cosmico, una soluzione sia superiore all’altra. Ed è chiaro che costituirebbe un valore aggiunto di notevole entità, riuscire a coniugare in qualche modo gli aspetti migliori di entrambi i mondi. D’altra parte fin dai primi timidi approcci al distacco controllato da terra, gli antenati degli odierni scienziati ed ingegneri tentarono più volte d’imitare il volo con ali battenti. Vedi l’opera dei medievali Elmer di Malmesbury ed Abbas Ibn Fabbas attorno all’anno Mille, ma senz’altro più famosamente e con importanti strascichi nella cultura popolare Leonardo da Vinci nel 1485, che disegnò e presumibilmente realizzò un efficiente dispositivo rispondente alla definizione di ornitottero, realisticamente in grado di andare molto vicino all’evidente obiettivo di partenza. Tanto che affinché qualcuno riuscisse, effettivamente, a ri-creare un qualcosa paragonabile ci sarebbero voluti altri quattro secoli e venti anni, grazie all’opera di qualcuno che aveva studiato a lungo i presupposti. Prima di approntare, attrezzi e materiali adatti alla mano, il dispositivo più vicino a una libellula mai creato da mani pensanti. Sto parlando in questo caso del modello Dubois-Riout, monoplano svolazzante a creato dalla mente di René Louis Riout, ingegnere francese con l’aiuto del connazionale celebrato con la prima parte del nome. Forse uno sponsor? Chi può dirlo. Fatto sta che tale modello preliminare, dotato di un singolo paio di ali e in grado di spingersi in avanti già nel 1909 in forma di modellino grazie alla deformazione autonoma delle sue ali, fu giudicato degno di ricevere il prestigioso premio attribuito dalla commissione Lépine, creato soltanto 8 anni prima per ricompensare i maggiori inventori e creativi di tutta la Francia. Benché la versione a dimensioni reali dell’apparecchio sarebbe andata distrutta durante una prova di volo nel 1916, d’altronde, ciò non fu giudicato sufficiente a perdersi d’animo da parte del suo creatore, che con il concludersi della grande guerra decise di tentare nuovamente, facendo questa volta le cose più in grande. Il che avrebbe incluso, caso vuole, l’aggiunta di un secondo paio d’ali in parallelo lungo l’estendersi della fusoliera. Ed una coda lunga e sottile, del tutto paragonabile a quella tipicamente mostrata dagli antichi insetti appartenenti all’ordine degli Odonati…