Forse il metodo più semplice e diretto per tentare di capire la mente degli animali trae l’origine dalla disposizione di uno specchio nell’ampia ed incontaminata natura. Superficie simile a un portale che conduce l’immaginazione verso mondi paralleli, dove tutto avviene nello stesso arco temporale e con modalità del tutto simili ma chiaramente ed incontrovertibilmente dislocate geometricamente all’inverso. Eppure togli da quest’equazione la fondamentale cognizione di se stessi, tipica prerogativa degli umani, affinché quello che permane sia sostanzialmente riassumibile nei gesti prototipici di orsi, lupi o procioni. Il cui sguardo catturato, le cui membra irrigidite, tanto ci ricordano l’istintiva condizione del nostro cervello sottoposto alla realizzazione della propria transitorietà noetica nel mondo materiale delle palesi circostanze. Troppo familiare ci risulta essere, d’altronde, questa pratica derivazioni delle superfici riflettenti in natura, perfezionata nel Rinascimento grazie all’utilizzo di metalli come stagno e mercurio, perché la nostra cognizione possa scorrere lungo binari paralleli di sorpresa e coinvolgimento situazionale. A meno che il prodotto immaginifico della questione, grazie ad un profilo meno letterale nel suo metodo di palesarsi, catturi in qualche modo l’anima contemporaneamente all’attenzione, dimostrandone in modo tangibile l’effetto lungo il piano materiale dell’esistenza. Punto di partenza non esattamente tipico per la poetica di un gesto creativo, eppure posto al centro della produzione di ormai più di 25 anni del nome noto all’arte internazionale di Daniel Rozin, artista statunitense di origini israeliane il cui operato si realizza nel punto di convergenza tra arte, tecnologia informatica e costruzione di meccanismi. Del tipo capace di conferire complessità pratica ad un qualcosa di già filosoficamente complesso. Null’altro che l’oggetto di cui sopra, imitatore cognitivo della mente che traduce i gesti in movimento, le immagini nella coscienza dei fondamentali gesti più o meno quotidiani della gente. Uno specchio decostruito, da ogni punto di vista rilevante alla descrizione del funzionamento di questa categoria d’oggetti. Così tradotti, nella serie principale dell’autore, in un connubio di meccanismi mirati a riflettere causando riflessioni, catturare l’immagine assieme allo sguardo del comune utilizzatore. Come il quadrupede abitante dei territori selvaggi, posto a contatto con qualcosa che credeva solamente di conoscere: se stesso all’altro lato della galleria quantistica. Posta in essere, in questo caso, da un’originale convergenza di elementi mobili, come scaglie del serpente primordiale, mosse tramite l’impiego di tecnologie moderne per assumere lo spazio cognitivo dei comuni pixel all’interno di uno schermo che traduce il mondo in fotogrammi digitalizzati. Momenti successivi intrappolati nelle gocce cristalliformi di una pioggia che non può cessare…

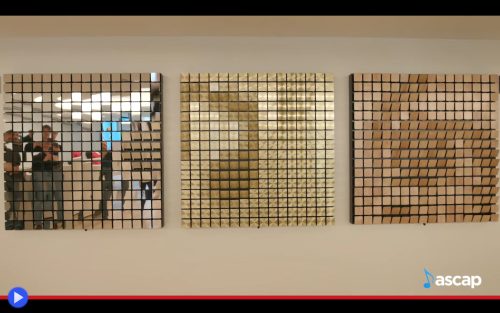

Gli specchi di Rozin nascono dunque alla fine del millennio scorso, con la sua prima e ancora oggi più frequentemente citata opera del 1999 di Wooden Mirror, pannello rettangolare composto da oltre un migliaio di tasselli lignei motorizzati per un totale di 140×100 cm appesi a parete, dal funzionamento superficialmente non dissimile dai vecchi schermi meccanici delle stazioni con l’arrivo e la partenza dei treni. Essendo basato in altri termini su plurimi elementi adiacenti, non più meramente rotativi bensì dotati di vero intento ed un “cervello” digitale centralizzato, in grado di configurarne la disposizione al fine di creare immagini del tutto definite. Ovvero il tipo d’imitazione transizionale in corso d’opera, come chiaramente desumibile arrivati a questo punto della trattazione, di tutti coloro o quello che gli viene posto innanzi, grazie al pratico utilizzo di una telecamera nascosta all’occhio scrutatore di chi viene temporaneamente trasportato all’interno dell’opera d’arte in questione. Un coinvolgimento totale e diretto, in altri termini, dello spettatore in quella che potremmo definire al tempo stesso un tipo d’opera cinetica ed interattiva, sebbene basata su concetti trasversali che esulano dal gesto totalmente arbitrario di colui che ne ha assemblato i singoli elementi costituivi. Un artista, costui, con trascorsi nell’ambito della programmazione e prototipazione dei materiali, avendo lavorato in ambiente industriale a cavallo del suo trasferimento negli Stati Uniti, quando nel 1997 e successivamente al master conseguito presso il programma ITP della New York University dove oggi insegna, aveva applicato per la prima volta le proprie cognizioni al mondo dell’arte con l’opera Easel (Cavalletto) il tipico sostegno per la pittura qui connesso ad un sistema informatico, capace di riprendere autonomamente l’immagine dei suoi fruitori per riprodurla a schermo, con una procedura in grado d’imitare la pennellata di un disegnatore umano. Da qui l’idea di trasformare l’immagine riflessa in ponte di collegamento tra la propria mente e quella del senso comune, attraverso un tipo di cattura algoritmica guidata dall’oggettiva calibrazione numerica dei materiali. Dopo la prima realizzazione costruita in legno, egli avrebbe perciò iniziato a sperimentare nel corso dei primi anni Duemila con un’ampia varietà di sostanze alternative, scoprendo come in pratica qualsiasi cosa potesse diventare un pixel, se inserita in un contesto appropriatamente reattivo. Cilindri, cubi, perni roteanti, persino la spazzatura, fosse questa di recupero o direttamente prelevata dalle proprie interazioni necessarie con il mondo del consumismo contemporaneo. Fino all’evoluzione sostanziale della decade successiva, che potremmo far corrispondere al rilascio sul mercato consumer del dispositivo videoludico Kinect, la sofisticata telecamera di Microsoft dotata di sistema ad infrarossi per il rilevamento della distanza di cose o persone. Inaspettatamente integrata da Rozin, analogamente a quanto fatto da molti altri inventori e produttori di meccanismi in quegli anni trasformativi, nel sistema di cattura delle immagini dei propri apparati, così da permettere l’impiego di materie prime sempre più improbabili e sorprendenti. Fino al caso limite dello “specchio” del 2015 creato dal movimento rotativo di pinguini di peluche, la cui colorazione contrastante avanti-dietro diventava in tal senso parte di uno schermo monocromatico creato in base alla logica della natura stessa. O quello prodotto dalla collocazione bifacciale dei pupazzi dei troll, i classici gnomi dai capelli colorati, disposti in base ad uno schema preventivamente ed appropriatamente motorizzato.

Opere di una complessità tecnologica notevole, soprattutto agli albori della produzione, quando mancavano i molti sistemi di automazione programmabile o stampa 3D standardizzata alla base dell’odierna Maker Culture, gli specchi di Rozin trovano cionondimeno la propria particolarità nella maniera apparentemente priva di sforzo o connotazioni laboriose interconnesse al proprio istantaneo funzionamento. In cui la parte tecnica viene rigorosamente nascosta all’occhio dei visitatori della mostra o esposizione di turno, agevolando il tipo di contatto in cui il fruitore tenta in autonomia di comprendere o spiegare quanto i propri occhi stanno vedendo. Andando in cerca di modalità d’interazione progressivamente più drammatiche o potenzialmente rivelatorie, mentre salta e gesticola all’indirizzo della propria immagine riconoscibile ma stranamente non così familiare. Una scena che l’artista stesso definisce in qualche modo prevedibile, eppur senza mai perdere il suo fascino inerente. C’è molto da apprendere d’altronde, nel vedere come istinto e mente tendano istantaneamente ad allearsi, non appena poste innanzi all’imperscrutabile di circostanze mai vissute. Entro le oscure quanto familiari profondità della Foresta, dove filtrano soltanto i raggi solari della quotidianità vivente.