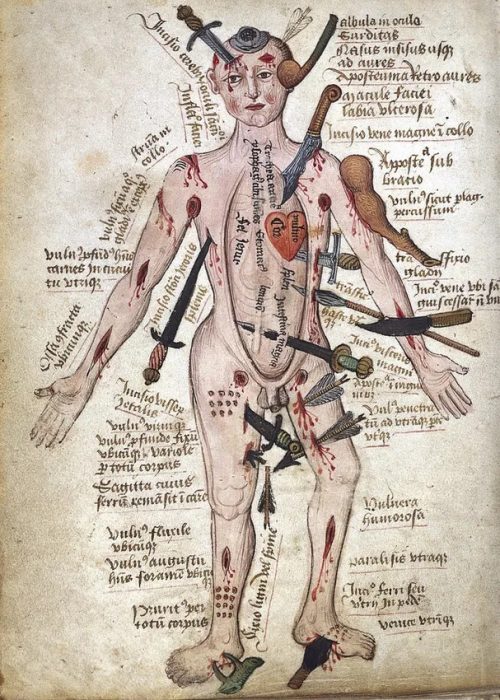

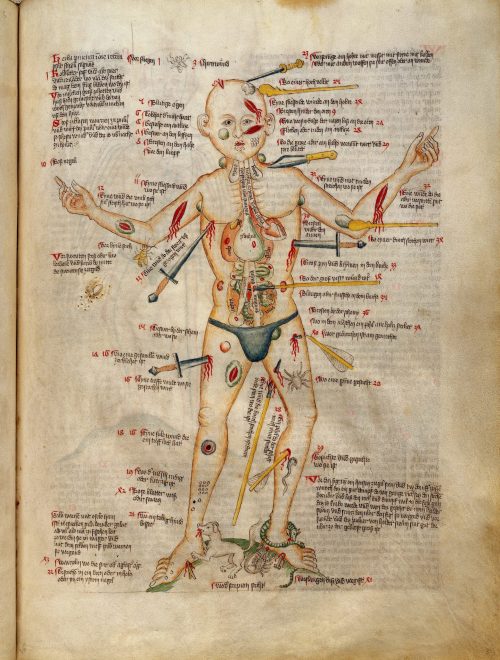

Considerata l’aderenza per lo più vaga delle tipiche illustrazioni arcaiche dei manoscritti a questioni d’importanza relativa come prospettiva, proporzioni ed anatomia, c’è un aspetto in particolare in cui gli artisti dell’epoca non avrebbero avuto nulla da invidiare ai loro eredi del successivo Rinascimento: la capacità di proporre al proprio pubblico, sia nei contesti sacri che quelli profani, visioni capaci d’incutere un profondo senso di meraviglia, coadiuvando la lettura e stabilendo fondamenta solide per l’immaginazione. Così i cavalieri che combattono lumache situati ai margini degli incunaboli, le scimmie in abiti di pregio, i conigli armati d’ascia e le infinite rappresentazioni del Diavolo che mangia, conversa, cavalca. Per non parlare di quelli che potremmo definire i primi testi che tendevano a dimostrarsi utili nel descrivere una strategia preliminare del metodo scientifico, poiché questo rappresentava in determinate circostanze l’unica possibile strada verso la sopravvivenza. Sto parlando dei volumi medici naturalmente ed in modo particolare di colui che, attraverso più di quattro secoli, rappresentò in molte diverse guise il volto riconoscibile di questo vasto campo dello scibile umano. La figura nuda dell’Uomo Ferito, altrimenti detto Wound Man o Wundenmann, costituiva a tal proposito la più evidente dimostrazione del principio nomen-omen, traendo probabilmente ispirazione da alcune antiche illustrazioni del martirio di San Sebastiano. Laddove piuttosto che disegnarlo trafitto da una mera pletora di frecce, esso guardava pensieroso a lato della pagina, mettendo in mostra un corpo sottoposto ad una quantità straordinariamente varia di malattie e lesioni: tagliato, bruciato, penetrato da varie sciabole, asce ed altri implementi d’offesa inflitti nella pelle, colpito in vari punti da pesanti mazze magicamente sospese in aria e con le giunture gonfie, possibilmente per la gotta, nonché i bubboni indicativi della peste o altre malattie. Mentre in taluni manoscritti, il pericolo rappresentato includeva quello di animali velenosi o feroci, quali ragni che si arrampicavano sulle sue gambe, cani mordaci e persino uccelli che gli mordevano le carni. Senza dimenticare, inutile dirlo, numerosi dardi sia integri che spezzati a metà, così da presentare l’intero ventaglio di problematiche che si sarebbe trovati ad affrontare sul campo di battaglia. Eppure quello che colpisce in tale illustrazione, lungi dal costituire un monito o visione di possibili punizioni per i peccatori terreni, è che l’Uomo Ferito spesso mostra chiaramente di reggersi in piedi senza difficoltà apparente, serenamente immobile, con un atteggiamento mirato a esporre la sua condizione che lo rende stranamente assorto ed insensibile all’evidente sofferenza implicita delle sue moltissime afflizioni. Un ideale condizionamento che deriva, nella semplice realtà dei fatti, dalla chiara congiuntura che condusse alla sua originale concezione e successiva rielaborazione attraverso il corso dei secoli a venire. Un messaggio di speranza imprevedibile e in origine paradossale, evocata dalle straordinarie capacità taumaturgiche degli esperti praticanti della chirurgia coéva…

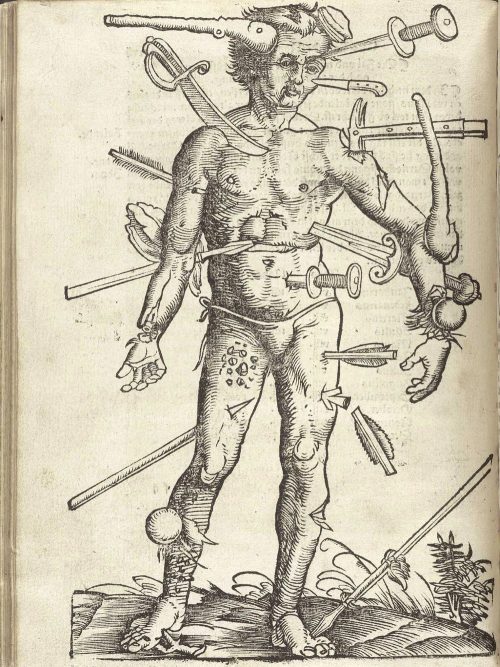

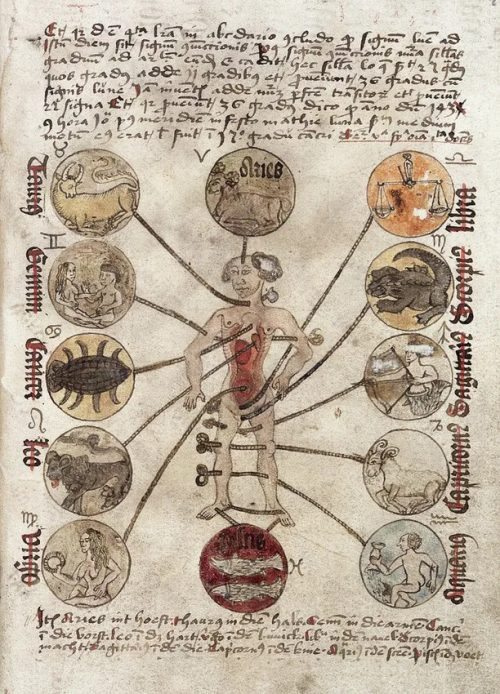

Attestato in origine soprattutto in un contesto tedesco, nei tomi del XV secolo associati al medico di larga fama Ortolf von Baierland, gli uomini feriti tendevano ad accompagnarsi al testo omni-comprensivo del Wundarznei (“La Chirurgia”) in cui svolgevano il doppio compito di frontespizio ed indice utile alla rapida consultazione che, possiamo presumere, gli utilizzatori di tale ricettacolo di conoscenze tendevano il più delle volte a preferire. In tale guisa il tipico soggetto dell’illustrazione, oltre ad essere circondato dalle plurime armi fluttuanti che si accompagnavano al suo triste destino, vedeva fluttuargli attorno testi e numeri, riferiti alle pagine ove il dottore avrebbe trovato il discorso relativo a contrastare ciascun tipo di lesione e le possibili complicazioni che immancabilmente ne sarebbero derivate. In tal senso anche una dichiarazione programmatica, è possibile immaginare tale personificazione della stoica sofferenza come un piano operativo della trattazione, che l’autore avrebbe sviluppato in base alle proprie multiple esperienze pregresse in materia. Presente ed ampiamente conosciuto in campo filologico contemporaneo almeno dalla prima catalogazione della biblioteca Wellcome di Londra, grazie all’esempio particolarmente celebre del manoscritto MS.49 datato al 1420, il Wundenmann presentava in realtà a quel punto svariate decadi di storia, come menzionato dallo studioso attivo nei primi del Novecento, lo storico Karl Sudhoff. Ciò detto è interessante notare la maniera in cui, nonostante la sua presenza frequente ed altrettanto significativa, tale figura immaginaria abbia mancato lungamente di suscitare l’interesse del mondo accademico, possibilmente per il modo in cui sembrava possedere una funzione largamente tecnica ed esplicativa, piuttosto che latrice di un messaggio di natura spirituale. Eppure questo tema dalle molte velleità artistiche costituisce un utile supporto all’interpretazione delle competenze e velleità mutevoli con il passaggio degli anni, come dimostrato dall’acquisizione progressiva di dettagli maggiormente realistici e credibili successivamente all’importazione in territorio italiano, vedi ad esempio l’Uomo del Fasciculus Medicinae veneziano (1491) che appare quasi tridimensionale sulla pagina, mostrando in trasparenza la posizione delle proprie vene ed arterie principali. Mentre per l’intero estendersi del XV secolo ed oltre, sarebbero cresciuti in modo esponenziale i casi in cui le ferite mostrate includevano colpi di palle di cannone o proiettili di archibugi e moschetti, utili al medico da campo per poter valutare le opzioni disponibili in conseguenza di quella che stava diventando la causa di morte più frequente all’interno di tale contesto frequentemente fatale. Vedi, a tal proposito, Hans von Gersdorff — Feldtbuch der Wundartzney (Strasburgo, 1517). Di particolare e singolare interesse, in parallelo, gli esempi che includevano costellazioni come i segni zodiacali a margine di ciascuna ferita, la cui funzione principale era indicare il punto idoneo in cui effettuare il salasso in base al periodo dell’anno, così da incrementare il più possibile le possibilità di sopravvivenza per il malcapitato paziente.

Con il proseguire degli anni e l’elaborazione di nuovi sistemi d’indicizzazione grazie all’invenzione della stampa, quindi, il Wound Man iniziò gradualmente a perdere la propria funzione originaria, diventando più che altro illustrativo e funzionale all’individuazione lampante del significato ed intento dell’autore del testo, per il quale giungeva in senso pratico a costituire l’introduzione. In esempi tardivi come quello di A compleat discourse of wounds del medico inglese John Browne (1678) la figura familiare appare trasformata dunque in un nudo eroico dal tenore marcatamente neoclassico, la cui integrità fisica viene minacciata da appena un paio di spade, un’alabarda, una manciata di frecce e proiettili d’artiglieria vagante. Completando l’effettiva trasformazione nel ferito ideale, quasi perfettamente in grado di superare le proprie problematiche senza l’impiego di laboriose terapie o procedure. Per quanto possibile, s’intende.

Nessuno avrebbe mai potuto dubitare, d’altro canto, che un diagramma anatomico di tale natura potesse mancare di ottenere l’effetto desiderato. Affascinare in modo macabro il lettore, trasportandolo allo stesso tempo in una sorta di stato meditativo, finalizzato a rendere più rapido l’apprendimento di una grande quantità di nozioni. In un’epoca in cui la medicina, pur incorporando soluzioni e metodi di tipo ragionevolmente oggettivo, ancora manteneva sopra un piedistallo approcci mutati dagli interconnessi campi di stregoneria, alchimia ed astrologia. Non che molti abbiano, persino oggi, mancato di mantenere un tenue filo conduttore tra questi ultimi e la vera e propria scienza dei nostri giorni. Sebbene la comprensibile reazione istintiva ad una figura come l’Uomo Ferito sia diventata di sostanziale inquietudine e diffidenza. Come dimenticare, a tal proposito, la maniera in cui un diagramma simile offriva l’indizio necessario a catturare il temibile serial killer letterario Hannibal Lecter, nel romanzo Red Dragon di Thomas Harris ed il più recente show televisivo della NBC?