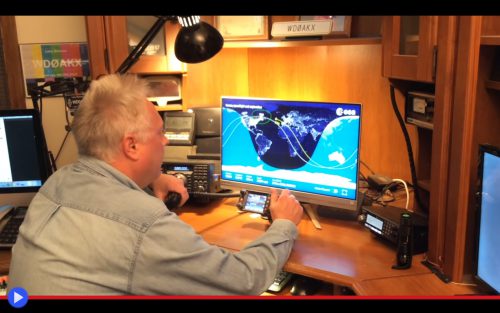

“Qui Delta Zero Alpha Kilo X-ray. Qui Larry dal Minnesota, piacere di parlare con voi. Voi portare i miei saluti alla Stazione Spaziale Internazionale”. 92 minuti per compiere un giro completo della Terra, a una velocità media di 7,66 Km al secondo. Mentre si svolge, nella più totale parvenza di normalità, lo specifico ventaglio delle possibili attività umane: dormire, mangiare, risolvere questioni… Parlare: e quando la propria esistenza è diventata quella del proiettile ipotetico di tanti esperimenti concettuali, lanciato oltre la curva dell’orizzonte che continuerà in eterno (si fa per dire) a ricadere oltre i limiti del mondo, potrete facilmente immaginarlo, sono molte le domande che la gente vorrà porvi, con le più diverse ragioni e presupposti chiarificatori. Persone come gli addetti alla cabina di regia, il cosiddetto “controllo di missione” interconnesso con un filo diretto costruito dalla connessione dati di almeno due satelliti in ogni dato momento, il russo Luch-5A e l’americano TDRSS (Tracking and Data Relay) coadiuvati ad ogni modo da una lunga serie di antenne per le onde corte, operative sulle bande VHF, UHF ed L. Il che significa, in altri termini, che se tutti i sistemi più avanzati dovessero fallire, gli astronauti nell’ISS potrebbero cionondimeno contattare il suolo utilizzando uno strumento familiare a molti, ovvero il cosiddetto baracchino o radio CB, indistinguibile nel suo funzionamento dal sistema in uso ad opera del camionista medio. Ma poiché ogni sistema d’interrelazione tra persone deve necessariamente funzionare in entrambi i sensi, non c’è alcunché di sorprendente nel pensare che chiunque, in ogni dato momento, possa estendere la propria telepresenza aurale fino ai 400-420 Km a cui si trova un simile salotto della scienza, con la più diversa serie di obiettivi o più o meno edificanti, come nel caso specifico quello di dimostrare, al popolo di Internet, una stretta relazione tra due mondi tecnologici, il primo considerato dal senso comune come il massimo del futuribile, il remoto e l’irraggiungibile, il secondo quanto di più semplice sotto diversi punti di vista accessibile di tutti gli hobby cominciati tramite una visita da Radio Shack.

Fin troppo pochi sanno, o ancora ricordano infatti, la maniera in cui l’esplorazione orbitale sia sempre stata interconnessa strettamente con l’acquisizione di un filo comunicativo a diretta disposizione di chiunque, con il lancio il 12 dicembre 1961, soltanto quattro anni dopo lo Sputnik russo, del primo satellite per la radio amatoriale Oscar 1, carico secondario in aggiunta al dispositivo di ricognizione statunitense Discoverer 36. Destinato a rimanere fin lassù soltanto 22 giorni, sufficienti tuttavia a coinvolgere oltre 570 operatori radio da 28 paesi differenti ed aprendo la strada a una lunga serie di successori, incluso il sovietico Iskra del 1982 ed il giapponese Fuji OSCAR 12 del 1986. Strumenti in grado di rispondere, a seconda dei casi, alle esigenze di ripetitori, transponder, apparati d’immagazzinamento e rinvio dei dati… Niente a che vedere, tuttavia, con lo straordinario potenziale di una vera e propria stazione come la ISS, i cui compiti coinvolgono, naturalmente, questioni d’importanza ben maggiore. Ragion per cui l’attività radioamatoriale viene convenzionalmente svolta da alcuni astronauti durante le ore libere successive al pranzo e alla cena, con il semplice obiettivo di offrire un qualche tipo di finestra addizionale, a massimo vantaggio di tutti coloro che hanno l’intenzione di sporgersi all’interno ed allargare la propria mente, verso nuove regioni della conoscenza e il “Chi l’avrebbe mai detto!”

astronauti

Sette miliardi di dollari e 13 scatole attorno alla Luna

Nella fisica dei corpi celesti, soprattutto quelli al di sopra di un certo ordine di grandezza, è del tutto naturale che le cose piccole ruotino attorno a quelle dalla massa più imponente, per l’effetto costante dell’attrazione gravitazionale. Ed è proprio questo ciò che avviene pure, su scala minore, qui a Terra, nel mondo delle consegne via corriere. Per la costante crescita e l’imporsi su scala globale di realtà aziendali come Amazon, oggi, il recipiente principale dei pacchi inviati con tale modalità è diventato l’utente privato, ovvero colui che mai, prima d’ora, si sarebbe sognato di utilizzare un servizio diverso dalla posta tradizionale. Ma provate voi, per mero esercizio di stile, ad immaginarvi come i diretti produttori di una qualsiasi missiva spedita attraverso UPS, TNT, Fedex… Di essere quindi voi stessi, a dover pagare un viaggio in aereo e per strada a un qualcosa di estremamente piccolo, quasi insignificante nello schema generale delle cose, come un disco ottico, un libro, una chiavetta USB. Non sarebbe affatto improbabile ritrovarsi, nel conto da saldare ad una di queste realtà multinazionali, un costo anche notevolmente superiore al valore del singolo oggetto selezionato. Spostarsi costa, ed altrettanto può essere detto, senza timore di smentita, del gesto di spostare le cose. Detto questo, è tutta una questione di prospettiva. E propositi funzionali di fondo.

Ora, la metodologia con cui le grandi agenzie governative statunitensi effettuano le loro dichiarazioni alla stampa non è fissa. E nel caso specifico del recente 2 febbraio, data in cui è stata diffusa questa notizia lungamente attesa, nessuna delle fonti più facilmente accessibili online dichiara in effetti come si sia verificato l’annuncio. Ma è indubbio che quando un giornalista viene invitato ad una conferenza stampa, presso il centro missilistico del Marshall Space Flight Center in Alabama, o in alternativa riceve una lettera, e nel campo di chi l’ha mandata compare quel logo con la costellazione di Andromeda e i quattro caratteri N-A-S-A, le aspettative tendano a crescere in modo esponenziale. Del resto, sono ormai diversi anni che l’uomo moderno, attanagliato dai guai sociopolitici ed economici di un mondo appesantito dal timore per il domani, guarda nuovamente allo spazio con una sorta di tenue speranza. Ed è così diventata emblematica la rilevanza mediatica data non soltanto a missioni di proporzioni gigantesche, come quella affrontata per portare il rover Curiosity su Marte, la sonda Rosetta che ha “catturato” una cometa o il lungo viaggio della New Horizons fino al di là di Plutone, ma anche ad imprese private comparabilmente meno epocali, quali gli esperimenti ingegneristici per la costruzione di un razzo riutilizzabile, compiuti in parallelo dai patron della Tesla Motors (Elon Musk – Space X) e di Amazon stessa (Jeff Bezos – Blue Origin). E tutto questo non sarà del resto nulla, al confronto con quanto, oramai sappiamo, inizierà a verificarsi a partire da una data stimata attorno al 2018, con la partenza della prima nuova Exploration Mission dell’SLS (Space Launch System) il più grosso, e potente, razzo spaziale mai costruito. Che prima o poi porterà nuovamente l’uomo al di fuori dell’orbita terrestre, come non avveniva dai tempi delle missioni Apollo, ma non prima di aver consegnato a destinazione, come primo regalo ai suoi pagatori, alcuni pacchetti a forma di parallelepipedo forniti di pannelli solari, della dimensione unitaria approssimativa di una scatola di scarpe (30×20 cm) destinati a vagare nel grande vuoto per qualche settimana o mese, conducendo importanti esperimenti fino al sopraggiungere dell’inevitabile spegnimento finale. In quella che potrebbe definirsi, senza timore di smentite, la consegna ultraplanetaria di micro-satelliti più costosa di tutti i tempi: con 7 miliardi di dollari all’attivo, ed un costo stimato finale per quello che verrà dopo di altri 28, da bruciare gloriosamente entro la fine del 2025.