Secondo le narrazioni orali trasmesse attraverso la storia pregressa della Micronesia, il guerriero Isokelekel era tra i più nobili e stimati vissuti fino a quel momento, quando verso il primo terzo del XVII secolo, sbarcando assieme ai suoi 333 seguaci, giunse presso l’atollo di Ant nei pressi di Kitti, decidendo che esso avrebbe in seguito costituito la sua casa. Se non che di lì a seguire un misterioso uccello, o in altre versioni della storia la profezia concessagli da un’anziana amante, gli avrebbero rivelato l’obiettivo ultimo del suo destino: trasformarsi nel liberatore di un intero popolo, soggetto fin da troppo tempo al giogo di una dinastia straniera, quella dei Saudeleur dell’attuale capitale della Micronesia, la popolosa, lussureggiante isola di Pohnpei. Il cui principale elemento di distinzione, allo stato dei fatti, figurava ormai da molte generazioni come il centro religioso e politico di tale dittatura, un luogo le cui alte mura, soprattutto in quel contesto storico, parevano sfidare l’immaginazione: Nan Madol, una città imprendibile, costruita col basalto tra una serie di canali e sopra isole poggiate sopra una struttura pre-esistente: quella costruita, attraverso secoli o millenni, dai microscopici polipi del corallo. Osservata quindi la fortezza da ogni lato, e ricacciato indietro il primo istinto di ritirarsi, il fiero Isokelekel scelse d’impiegare l’ingegno: mandato un suo luogotenente presso la spiaggia dell’isola, fece in modo che esso provocasse una reazione militare ad opera di un generale nemico. Una volta che le truppe di quest’ultimo furono al di fuori dei cancelli, quindi, ne approfittò per trarne vantaggio, bloccandone la ritirata e combattendo con ferocia tale, da riuscire a sterminarle fino all’ultimo uomo. Secondo alcuni, fu proprio in quel momento che il liberatore, proveniente dall’isola orientale di Kosrae, avrebbe rivelato la sua discendenza divina, in quanto figlio del Dio del Tuono Nan Sapwe, antico protettore delle genti di Pohnpei, facendo in modo che armi magiche sorgessero dalle acque stesse dell’Oceano, finendo dritte nelle mani dei propri alleati. Indipendentemente da tale dettaglio, ad ogni modo, i Saudeleur vennero sconfitti, ponendo fine a un lungo predominio portatore di molte notevoli ingiustizie. Ma anche notevoli progressi tecnologici e sociali…

Silenzioso ricordo di un’epoca lontana sui confini percorribili dell’isola Pohnpeiana, la città in rovina Nan Madol costituisce oggi uno dei maggiori misteri archeologici del mondo, in quanto tale spesso argomentata nei trattati sugli alieni, antiche civiltà perdute e il continente destinato a inabissarsi di Mu, versione ipertrofica del nostro mito atlantideo. Per le sue particolari caratteristiche architettoniche ed urbanistiche, essa è stata inoltre definita la Venezia del Pacifico, benché il tipo di materiali impiegati ed il sistema usato per trarne opere murarie ricordi, piuttosto, quello di particolari civiltà del continente americano, per l’assenza di cemento o un qualsiasi approccio similare, sostituiti dai precisi incastri tra i singoli elementi di ciascuna struttura. Pietre di basalto dal peso unitario impressionante, antica prova dell’origine vulcanica di queste terre, trasportate e messe in posizione grazie a metodi che ancora adesso non riusciamo a determinare: poiché questi popoli non possedevano alcun tipo di carrucola, lunghe o resistenti corde, o la padronanza del sistema della leva di Archimede il greco; bensì soltanto l’intenzione, il nesso ed il bisogno. Di costruire qualche cosa che potesse oltrepassare intatta le generazioni…

rovine

Rovine scozzesi: che storia nasconde il castello perduto di Dunalastair?

Sotto lo sguardo ronzante di un anacronistico drone, l’edificio privo di un tetto non sembra possedere alcun modo per continuare a nascondere i propri segreti. Gli alti pinnacoli delle torri protesi verso il cielo, come dita di un gigante ucciso da nobili eroi, mentre finestre vuote scrutano le acque di un lago silente, orbite nel suo massiccio teschio scarnificato. Le ombre degli ontani si allungano a coprire il vecchio viale, che lo costeggia su entrambi i lati, verso una porta in legno massiccio dalle figure geometriche misteriose.

Ogni qualvolta si manca d’utilizzare un qualcosa per un tempo abbastanza lungo, il processo naturale dell’entropia tende a prendere il sopravvento. Così i tarli disgregano il legno vitale delle abitazioni, come le rivolte o i moti popolari, pongono fine al ciclo delle antiche dinastie. Quella inglese degli Stuart, tanto per fare un esempio, tollerante vero il Cattolicesimo e destinata per questo a incontrare i dissensi dei propri sostenitori più o meno nobili, o almeno la maggior parte di essi, fino alla storica deposizione del monarca Giacomo II avvenuta nel 1688 con un atto del Parlamento, che avrebbe condotto entro un singolo anno alla fine di un’epoca e l’inizio di un’altra, sotto il saggio governo (o almeno, questa era l’idea) di Guglielmo III d’Orange, già Statolder delle Province Unite nei Paesi Bassi. Il che difficilmente, anche visto tragico fato del precedente re decapitato Carlo I durante gli anni di fuoco del “castigatore” Oliver Cromwell, difficilmente avrebbe potuto prescindere da un prudente atto di fuga. Seguirono i lunghi anni d’esilio in Francia e ad Avignone, sotto l’egida di Luigi Le Roi Soleil, fino al tentativo di rientro in patria del 1745, organizzato con l’assistenza della fazione cosiddetta dei Giacobiti che per ovvie ragioni storiche e religiose, trovava il suo zoccolo maggiormente solido tra le Highlands scozzesi, oltre i prati verdeggianti delle Highlands, i clan bellicosi e le loro entusiastiche grida. Così che figurava, all’alba della prima importante battaglia di quel conflitto (combattuta il 21 settembre di quel fatidico anno nella località di Prestonpans) il personaggio di un comandante secondario particolarmente eclettico, noto come Alexander Robertson di Struan, tredicesimo capo del clan Donnachaidh. Colui che per lunghi anni, il sovrano stesso aveva definito “L’unico membro realmente civile di questa corte in esilio” in funzione della sua rinomata attività poetica, di cui purtroppo nulla è sopravvissuto fino all’epoca moderna. Ormai settantacinquenne, all’epoca di un così drammatico conflitto, eppure abbastanza energico da guidare una feroce carica contro il treno dei rifornimenti del comandante Whig nemico John Cope, sottraendogli importanti simboli come la catena d’oro, il mantello in pelle di lupo e tutto il suo brandy, subito riportati presso il castello natìo sopra l’ancestrale promontorio di Dunalastair. Ora gli scozzesi erano soliti affermare, in merito alla propria terra d’origine, che essa dovesse necessariamente costituire il Paradiso, così che lasciarla per qualsivoglia ragione fosse un passo equivalente a “discendere sulla Terra”. Il che del resto, non fece molto per aumentare la pietà e ragionevolezza di un così anziano signore, subito pronto a mandare in esilio la sorella che aveva governato in sua vece per tanti anni, prima di riprendere il controllo dell’Eremo sul cosiddetto Monte Alexander, originale seggio del suo potere. Così che da quel giorno, egli sarebbe passato alla storia come il Tiranno di Struan. Eppur molte cose, da quell’epoca da noi lontana, dovevano ancora andare incontro a un processo di doloroso cambiamento…

Il pesante silenzio di Varosia, città abitata dagli spettri del suo passato

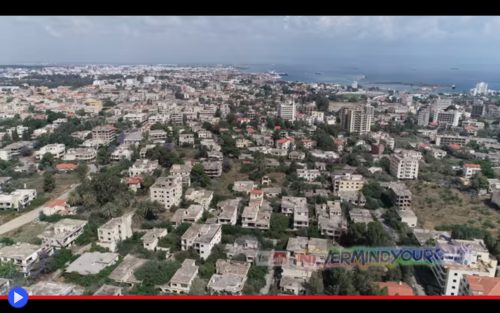

Nessun movimento, zero automobili, neanche l’ombra di una persona. Mura cascanti di edifici parzialmente consumati, dopo 45 anni d’abbandono ed incuria situazionale. Chi avrebbe mai pensato di riuscire a incorporare in una singola occhiata dal cielo priva di artefatti o scenografie l’intero aspetto di una catastrofe urbana dalle cause non evidenti, così drammaticamente simili nei loro chiari effetti alle radiazioni sprigionate da una catastrofe nucleare? Ma questa non è Pripyat, vicino Chernobyl, né una vecchia scena ripresa dai Hiroshima o Nagasaki. Attraverso la storia più recente dei media autogestiti e indipendenti, quasi nessun strumento si è rivelato maggiormente versatile ed efficace dell’umile drone. Una piattaforma telecomandata e a basso costo, in grado di sorvolare le circostanze che si desidera documentare, senza mettersi direttamente in pericolo come con l’impiego di elicotteri tradizionali. E in casi come questo, dove il livello di rischio si avvicina molto a quello di una zona di guerra, proprio perché formalmente, siamo nel luogo che in tutto il Mediterraneo, presenta una storia maggiormente simile alla zona demilitarizzata tra le due Coree. Con una significativa differenza, in grado di renderlo se possibile, ancor più inquietante: il fatto che il territorio fatto oggetto di sorveglianza continua e un severo divieto d’accesso, punibile immediatamente mediante l’impiego di armi da fuoco sempre cariche, contenga l’intero estendersi di una vera e propria città, un tempo popolata da 35/40.000 abitanti ed oggi l’unico quartiere completamente disabitato di un centro abitato che la circonda, al di là di un alta recinzione formata da filo spinato, muri invalicabili e fichi d’India. Benvenuti a Famagosta, sull’assolata isola di Cipro ed in particolare nella zona derelitta di Varosia, il tempio del turismo un tempo noto come “la Riviera francese a largo della Turchia” prima che proprio quel problematico vicino nazionale intervenisse, con carri armati, elicotteri e truppe d’assalto, per porre la parola fine ad una crisi politica e d’ordine pubblico dalle pesanti implicazioni umanitarie. Ma sarebbe certamente ben difficile interpretare l’impiego diretto delle armi, in questo come altri eventi della storia antica e moderna, come un qualsivoglia tipo di miglioramento…

L’evento trasformativo noto come Operazione di Pace a Cipro (ironico, nevvero?) ebbe inizio nell’estate del 1974, benché la sua origine remota possa essere fatta risalire all’accordo stipulato a Zurigo nel 1960 per la lungamente desiderata indipendenza dell’isola, col beneplacito della potenza coloniale inglese e i due vicini territoriali Turchia e Grecia, che restituiva formalmente il controllo di questi luoghi al moderato leader politico Makarios III, arcivescovo e primo presidente di un paese che purtuttavia, non sembrava destinato a conoscere uno stato sociale di quiete solida e duratura. Vigeva tra queste coste fin dall’epoca dell’impero Ottomano, infatti, una situazione di convivenza interculturale tra la maggioranza della popolazione di etnia greca e quella proveniente dalla vicina Turchia, costituente circa il 30% del totale. Con occasionali, eppur sempre risolvibili attriti, sempre più spesso stemperati dallo spontaneo senso di amicizia e fratellanza delle nuovissime generazioni. Finché nella primavera del 1974, non venne scoperto come l’organizzazione nazionalista greca EOKA-B stesse organizzando un colpo di stato armato contro il governo pacificatore di Makarios III, che subito si affrettò a scappare dal palazzo presidenziale, venendo prelevato e portato in salvo a Londra. La situazione precipitò e i casi di violenza ai danni dei turco-ciprioti aumentarono drasticamente. Gruppi armati di milizie e vigilanti pattugliavano le strade. E fu allora, impugnando con furia le parole scritte nel trattato di Zurigo, che prevedeva il possibile intervento di ciascuno dei tre firmatari allo scopo di mantenere il delicato status quo vigente, che il capo di stato turco ed ex-ufficiale di marina Fahri Korutürk ordinò l’intervento militare da parte delle truppe del suo paese. E il destino del quartiere/città di Varosia, in quel preciso momento, intraprese la sua drammatica strada futura…

Giappone in rovina: alberghi abbandonati a un paio d’ore dalla capitale

Tagliando rabbiosamente l’aria di campagna col suo terribile ronzio, il drone sorvola le acque tranquille di un particolare tratto del fiume Kinugawa, dove soltanto ai funzionari di governo, i samurai di un certo livello e i monaci del grande tempio shintoista dedicato a Tokugawa, condottiero che completò l’unificazione di quel paese, veniva permesso di compiere le proprie abluzioni. Per la presenza di una sorgente termale sulle pendici di una collina situata a un paio di chilometri e scoperta soltanto nel 1691, le cui acque potevano costituire una preziosa panacea di tutte quelle afflizioni che, nell’epoca antecedente alla modernità, venivano pazientemente tollerate dalla gente comune. Mentre oggi, tutti possono acquisire quel livello di servizi e svago, a patto di disporre di una quantità adeguata di denaro da investire nell’economia di quello che riuscì a diventare, verso la metà degli anni ’70, un vero e proprio resort ad alta percorrenza, paragonabile a un villaggio dalle medie dimensioni. Mentre l’obiettivo della telecamera si avvicina un po’ alla volta, tuttavia, s’inizia a scorgere un qualcosa d’inaspettato: le finestre degli alti palazzi, un tempo ornate da piante, con tavoli per fare colazione o gente intenta a rilassarsi mentre osserva il panorama, appaiono quest’oggi vuote come le orbite di un teschio abbandonato. Neanche un’automobile figura all’ombra delle loro mura, come se d’un tratto, ogni persona avesse lasciato questo luogo all’arrivo di un qualche tipo di catastrofe terrificante, come un terremoto, uno tsunami o perché no l’attacco dei demoni ( oni – 鬼) arrabbiati (okoru – 怒る) da cui prese il nome questo luogo ragionevolmente ameno. Dopo tutto, siamo in Giappone giusto? Eppure, la triste fine della parte derelitta dell’onsen (温泉 – stazione termale) ancora celebre di Kinugawa ( 鬼怒川 ) non ha origini di tipo naturale o mistico, costituendo piuttosto l’effetto collaterale di una serie di casualità di tipo finanziario ed economico, largamente frutto delle manipolazioni umane.

Secondo quanto riportato in vari blog del settore urbex, disciplina di esplorazione abusiva per cui il Giappone del dopo-bolla immobiliare offre un ampio ventaglio d’opportunità, il dramma di questo luogo ebbe inizio al volgere del 1990, quando la banca locale della vicina cittadina di Ashikaga, principale finanziatrice delle aziende che si erano occupate di sviluppare il lato turistico della regione, va incontro a un improvviso fallimento. La ragione fu la stessa della più recente crisi economica globale del 2007-2008: acquisizione di una quantità eccessiva di crediti soggetti a cartolarizzazione, ovvero passati per più volte di mano svalutandosi più e più volte, fino all’evaporazione di un qualsivoglia valore residuo. Prive di una base solida per mantenere salde le proprie finanze, in una situazione ulteriormente appesantita dal calo dell’interesse pubblico nei confronti delle cosiddette okuzashiki (奥座敷 – [case con] la stanza per guardare il giardino) ove ritirarsi dal tram-tram della vita cittadina, le aziende che avevano in gestione il resort caddero l’una dopo l’altra, portando i propri interessi operativi altrove. Ma il loro scheletro, come possiamo ben vedere grazie all’occhio intento a scrutarlo dal cielo, restò lì.